語言學的元語言國際研究現狀與發展趨勢

——基于Bibliometrix的動態可視化分析

閔杰 侯建波

(1. 西安外國語大學 研究生院, 陜西 西安 710128 2. 西安外國語大學 英文學院, 陜西 西安 710128)

引言

“meta-”是西方哲學界和理論界中被頻繁使用的前綴之一。它最初由哲學界提出,源于對內省法下自我證明悖論的哲學思索,是標志研究層面轉變的一種哲學語言,指人們討論的對象由客體轉為主體本身(成曉光、姜暉,2008)。隨著20世紀哲學界出現語言學轉向以來,人們從關注知識本身轉向探究語言和世界的關系、語言的本質、語言的意義、語言的理解和交流以及語言和人的關系等(姜暉,2013)。隨之,語言學界對metalanguage,metapragmatics,metadiscourse等的研究相繼出現。

元語言是有關于語言的語言,國內學者將其分為“語言學的元語言” 研究與“邏輯學的元語言”研究(李葆嘉,2002;封宗信,2005),兩者在研究目的、方法、范圍上均有所不同。邏輯學的元語言為消除“說謊者悖論”而提出語言分層理論,即對對象語言和元語言做出區分。語言學的相關研究在邏輯學回答“悖論”問題的分層基礎上,進一步討論了元語言的獨立性,認為元語言是“談論語言的一種語言”(Matthews,1997),“描寫自然語言的語言”(Bussmann,1996),是語言學研究中極其重要的描寫手段或語言學家的“行話”(Wales,1989)。除了以上對元語言的理論和概念的闡釋外,國內元語言相關研究也被運用于語言習得與外語教學(如馬志剛、王家明,2018;范臨燕,2019;趙海永,2020等)以及語義學(如綦婧,2016;孫淑芳、薛文博,2016;何洋洋,2019等)領域的研究。對這一普遍語言現象的深入系統研究, 從理論上可以使我們更深刻地認識人類語言在交流過程中的特性, 以及語言科學所關心的一系列應用性問題(封宗信,2005;李琳、王立非,2019)。

Bibliometrix是一款由意大利那不勒斯費德里克二世大學經濟與統計學系副教授Massimo Aria博士等人開發的基于R語言的科學文獻計量軟件。Bibliometrix工具包可用于全流程的科學文獻計量及可視化展示。它可以對來自SCOPUS和Web of Science數據庫中的文獻信息進行導入處理,統計分析相關科學文獻指數,構建數據矩陣,進行共被引、耦合、合作分析和共詞分析等方面的研究和可視化處理,完成一整套文獻信息分析及可視化結果展示(李昊,2018)。可視化的綜述分析能夠直觀地展現研究領域的信息全貌,辨別研究領域中的熱點課題、重要文獻和前沿動態。隨著國內元語言的相關研究日漸頗豐,我們需要了解國際該領域的研究以便深化成果,但元語言的國際綜述研究尚屬空白,難窺全貌。此外,當前外語學界的文獻可視化研究多基于CiteSpace和VOS viewer等軟件展開,Bibliometrix的運用比較罕見,其開源編碼和操作簡潔的特性還有待與外語學界研究的整合之下進一步被挖掘,從而更好地服務于學科發展。鑒于此,本文將基于WOS數據庫,以文獻計量軟件Bibliometrix作為研究工具,對國際元語言的研究動態進行量化分析以及可視化呈現,進而開展全面綜述,深入挖掘數據,凸顯發展前沿,以期為國內相關研究的深入和拓展提供些許借鑒。

研究設計

2.1 數據來源

國際文獻研究數據來源于美國科學信息研究所(Institute for Scientific Information)的引文數據Web of Science(WOS)核心合集SSCI數據庫。Web of Science核心合集(core collection)的SSCI數據庫代表著國際和社會科學研究的高水平成果,具有研究前沿的代表性。

WOS檢索字段選擇主題為“metalanguage”,將學科類別限定為“linguistics”“language linguistics”。考慮到本文是對文獻研究熱點與議題進行梳理,故將文獻類型限定于“研究論文”;文獻語種限定為“英語”;檢索時間范圍為 1953-2020年(首篇文獻發表于1953年)。數據檢索于 2021年 2 月 20 日,并經過手動剔除明顯不相關文獻后,共生成有效文獻 224篇。

2.2 研究方法

為了全面、準確地挖掘并直觀展示國際元語言相關研究,本文擬借助可視化文獻計量軟件Bibliometrix繪制知識圖譜。知識圖譜在分析學科結構、描述科研合作、發現研究熱點、預測研究前沿以及挖掘學科知識基礎等方面具有較高應用價值。本研究結合發文量化統計分析與重點文獻定性分析的方法,提取核心議題,明晰研究領域,以期厘清國際元語言研究的現狀,聚焦國際研究前沿,嘗試為國內該領域的發展提供些許參考。

研究結果與分析

3.1 研究基本情況分析

借助Bibliometrix 軟件,使用如下命令可以得出歷年發文、高產期刊以及高產論文作者的信息:【results<-biblioAnalysis(M,sep=″″)】【S=summary(object=results,k=10,pause=FALSE)】【plot(x=results,k=10,pause=FALSE)】

3.1.1 歷年發文情況統計

發文情況在一定程度上直觀反映了某一學科或領域的研究水平與研究熱度。國際元語言相關研究的時間跨度為1953-2020年,總體研究年度發文量趨勢見圖1。隨著第一篇論文PsychologyasMetalanguage于1953年發表以來,1954-1982年間并無其他相關文獻出現,1983年起文獻數量增長趨勢較為明顯,總體可以分為兩個時期:穩定發展期(1983-2008)和迅猛發展期(2008-2020),總體呈現不斷發展的趨勢。

圖1 發文整體趨勢圖

3.1.2 高產期刊信息

表1列出了元語言相關的重要研究成果所發表的國際高產權威期刊信息。就期刊發文總體來看,前十位高產期刊發文共106篇,占研究文獻總篇數的47.3%,可見目前語言學領域相關研究分布形成了相對集中的、引領的期刊群。

表1 國際前十位高產期刊

從期刊的發文情況來看,元語言相關文獻大多集中在以語義學、語用學以及二語習得和語言教學為陣地的期刊中。值得關注的是,近年來以社會語言學和話語分析等為研究陣地的LANGUAGE IN SOCIETY期刊也位列其中。在所統計的76種期刊中發現諸如LANGUAGE POLICY、JOURNAL OF LANGUAGE AND POLITICS、GENDER AND LANGUAGE等同類刊物也出現了元語言相關研究,經過對所檢索文獻的進一步梳理,發現該領域主要議題包括:語言政策與規劃(如Wagner,2009;Ensslin,2011;Oluikpe,2014;Ayres-Bennett,2020)、語言與性別(如Milles,2011;Asano-Cavanagh,2014)、媒介話語分析(如Chun,2017;Jaworska,2018)等,特別是作為國際語言政策與規劃研究領域興起的一個理論流派:“語言管理理論”,將元語言作為對語言行為的評價,闡述了對元語言行為的觀察視角、剖析維度、干預方式及可用的研究方法(何山華,2019)。由此可見,語言政策與規劃等社會語言學對元語言概念的關注,體現了元語言相關研究新的學術增長點。

3.1.3 高產論文作者

表2展示了1953-2020年間元語言相關研究發文量排名前十的作者。據統計,Goddard發文量最高,達到21篇,其次是Wierzbicka,發文量達到17篇,發文量超過3篇的學者為Gebhard和Asano-Cavanagh,其他學者Bell、Gladkova、Haugh、Schleppegrell、Wong J和Bromhead發文均為2-3篇。參照表3發現,Goddard和Wierzbicka兩位學者在排名前十的共被引文獻中分別發文6篇和3篇。此外,圖6顯示這兩位學者的文章多年屬于高被引文獻。來自澳大利亞國立大學語言學教授Wierzbicka和澳大利亞格里菲斯大學語言學系Goddard均為波蘭語義學派的核心人物,Asano-Cavanagh亦屬于該學派近年的活躍學者。自20世紀70年代以來,波蘭語義學派致力于自然語義元語言(Natural Semantic Metalanguage,下文簡稱NSM)的研究,從發文量前三位作者便可看出該學派在元語言相關研究中的重要地位。

表2 排名前十的高產作者

3.2 關鍵詞共現分析

每一個領域之所以都需要建構一套話語系統,不僅是為了理解和闡釋,還主要是出于知識共享的學科規定性。于是,話語方式便成為人文學術各分支領域中不可剝離的構成性要素,其中的一些關鍵詞通常會成為某一論域的中心問題(王曉路,2019)。Bibliometrix中的關鍵詞節點是知識網絡中的重要指標。對不同關鍵詞的中介中心性進行可視化分析可以發現和衡量關鍵詞的重要程度。每一個中心性節點表示一個關鍵詞,節點越大,表示該關鍵詞出現的頻率越高,由此可以發現研究熱點。使用如下命令就可以得出關鍵詞共現的信息:【NetMatrix<-biblioNetwork(M,analysis=″co-occurrences″,network=″keywords″,sep=″;″)】【net=networkPlot(NetMatrix,n=20,Title=″Keyword co-occurrences″,type=″kamada″,size=T)】

據圖2所示,除去language和本文核心議題metalanguage之外,還出現了不同研究領域的關鍵詞,凸顯出不同研究領域的核心議題。參考圖中中心度的關聯線并對這些關鍵詞眼的分類劃分,不難發現元語言研究的熱點主要聚焦在以下領域:關鍵詞prime、lexicon和cognition等關聯語義學,特別是NSM研究中的詞匯元語義和語義基元等話題;L2 language、explicit knowledge以及awareness等關鍵詞關聯二語習得中的元語言意識和明示知識(explicit knowledge)等核心話題; multiliteracies、pedagogy、academic language等關鍵詞關注語言教學中的學生讀寫能力的培養,此外,跨文化語用學的研究也體現在face、impoliteness等關鍵詞中。

圖2 關鍵詞共現圖

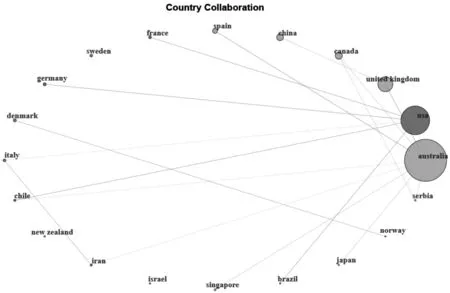

3.3 國家合作與發文情況分析

合作網絡的精細化程度代表學科交流的深入程度,國家發文量則代表某國在學科領域的的研究投入。合作圖譜中的節點大小表示作者、機構或者國家發表論文的數量,之間的連線反映了他們之間的合作關系強度。使用如下命令就可以得出國家合作與發文情況:【M<-metaTagExtraction(M,Field=″AU_CO″,sep=″;″)】【NetMatrix<-biblioNetwork(M,analysis=″collaboration″,network=″countries″,sep=″;″)】【net=networkPlot(NetMatrix,n=dim(NetMatrix)[1],Title=″Country Collaboration″,type=″circle″,size=TRUE,remove.multiple=FALSE,labelsize=0.7,cluster=″none″)】

通過Bibliometrix的國家網絡合作圖譜(圖3)的節點大小、線條連線及深淺,我們可以直觀地了解到,美國、加拿大的學者和法國、德國、意大利等國家的學者交流最為廣泛;加拿大和英國的學者也與塞爾維亞等國家的學者建立了合作關系;中國學者與英國的學者有一定的合作關系。這其中,美國和澳大利亞的網絡節點最大,代表在國際合作中的影響力最為廣泛。結合圖4顯示,作為NSM研究陣地的澳大利亞的發文量最多,達到67篇,其次是美國(46篇)和英國(23篇),中國和加拿大緊隨其后,均為11篇。整體來看,目前國內學者與國外學者的科研合作相對缺乏,合作產出還有很大的提升空間。

圖3 國家網絡合作圖譜

圖4 國家發文情況

3.4 文獻共被引分析

文獻共被引是指施引文獻中的參考文獻同時被其他文獻作為參考文獻的情況。文獻被引頻次可以作為評估文獻影響力的一個重要指標,一個文獻被引頻次的高低反映了該文獻參考價值的大小。發表的文獻互相引證的過程中所形成的引文網絡將學術文獻聯系在一起,形成一個延續不斷的系統,從而保證了知識的累積和傳承。因此,對文獻共被引進行分析,可以追根溯源,了解相關領域發展演變,快速辨識相關領域具有高影響力的論著,并能夠對該領域的研究趨勢與熱點進行合理推斷。使用如下命令可以得出文獻共被引情況:【NetMatrix<-biblioNetwork(M,analysis=″co-citation″,network=″references″,sep=″;″)】【net=networkPlot(NetMatrix,n=30,Title=″Co-Citation Network″,type=″fruchterman″,size=T,remove.multiple=FALSE,labelsize=0.7,edgesize=5)】

文獻共被引圖譜(圖5)呈現出兩類聚類。以Goddard和Wierzbicka等人的共被引文獻節點中心度較高,連線緊密,且形成了一類聚類。另一聚類以Schleppegrell和Moore等作者的共被引文獻形成。兩個聚類間通過Halliday于1985年出版的專著AnIntroductiontoFunctionalGrammar建立起聚類聯系。以下進行分類分析。

圖5 文獻共被引圖譜

3.4.1 自然語義元語言研究

結合共被引文獻統計結果,表3列出前七篇高共被引文獻。我們不難發現這些高共被引文獻均為波蘭語義學派的論著,因此筆者這里結合文獻對該學派的思想進行簡述。

表3 前七篇共被引文獻信息

Wierzbicka出版于1972年的專著SemanticPrimitives為NSM理論的奠基之作,初步構建了理論框架,提出了14個避免語義解釋的循環性和模糊性的非任意性普遍語義基元 (Semantic Primitives),以及依據化簡釋義(Reductive Paraphrase)進行詞義分析的基本方法,將具有復雜語義的概念或詞匯解釋成簡潔明了的概念或詞匯(李炯英、李葆嘉,2007)。隨著語義基元的界定標準和識別原則的進一步確認,早期14個基礎元詞在Wierzbicka后來的專著Semantics,PrimesandUniversals中被修改為55個(Wierzbicka,1996)。2002年,已被確認的語義原詞增加到了61個(Goddard & Wierzbicka,2014)。

“文化腳本”研究法(Cultural Script Approach)是NSM學派在“語義基元”的概念上提出的研究方法。1994年,Wierzbicka在“Culturalscripts”:Asemanticapproachtoculturalanalysisandcross-culturalcommunication一文中首次明確提出了“文化腳本 ”的概念,認為語用學是語義學的一部分,因此跨文化語用學就是人類交際的語義學研究。Wierzbicka圍繞“文化腳本”概念,通過實證研究向跨文化語用學邁進,如“Reasonableman”and“reasonabledoubt”:TheEnglishlanguage,AnglocultureandAnglo-Americanlaw和Australianculturalscripts-bloodyrevisited兩篇文章,在NSM所提供的語義框架下為精確地研究連貫語義帶來啟示,相關實證研究是“文化腳本”方法的運用的具體體現。

Goddard于1998初版、2015年再版的SemanticsAnalysis:APracticalIntroduction一書為首部系統介紹NSM理論與方法的教程。書中梳理了該學派過去的研究成果和當前的研究方向,囊括了情感、言語行為、顏色語法范疇等話題,廣泛采集日語、馬來語、波蘭語、西班牙語等不同語系的語料進行分析,并通過個案研究將語義和語言文化建立聯系。該書充分體現了該學派實證研究傾向和跨語言文化研究的理念,以及結合語言交際功能和認知功能尋求不同語言間的語義共性的研究旨趣。

WordsandMeanings:LexicalSemanticsacrossDomains,LanguagesandCultures(2014)為Goddard與 Wierzbicka近年來合著的新作之一。該書進一步反思了盎格魯中心主義(Anglo-Saxonism)下既往的語言學研究,明確了尋求文化腳本而非形式語言研究的理念,呈現出該學派向跨文化語用學和比較語言學發展的趨勢。

3.4.2 系統功能語言學的元語言教學研究

圖5呈現出相對集中的另一聚類,其中涉及的元語言功能思想在共被引文獻共同形成了一個基于系統功能語言學的元語言讀寫教學的研究聚類,以下對該聚類中的代表性共被引文獻進行分析。

Halliday的兩本專著LanguageasSocialSemiotic:TheSocialInterpretationofLanguageandMeaning(1978)和AnIntroductiontoFunctionalGrammar(1985)是系統闡述系統功能語言學(Systemic Functional Linguistics,下文簡稱SFL)和社會符號學思想的奠基之作,也對普通語言學理論和語言教學等領域產生重大影響。SFL關注語境概念下使用的語言,并為分析文本提供了解釋語言的元語言,這為廣泛應用于讀寫教育(Literacy Education)和語體教學法(Generic Approach)等的語言教學研究提供了工具。2012年, Rose & Martin出版的專著LearningtoWrite,ReadingtoLearn:Genre,KnowledgeandPedagogyintheSydneySchool一書,系統全面地介紹了悉尼學派在讀寫教育領域的理論和實踐,進一步發展了SFL在語言教學中的運用。全書涉及悉尼學派基于語體的讀寫教育研究背景、該學派三個階段的理論與實踐以及對學校域教學方法的總結。其他高被引的實證性論文見于以下研究:Moore & Schleppegrell(2014)使用SFL的語法元語言(Grammatical Metalanguage)來研究初級英語語言學習者的學術語言活動,并結合對課堂對話分析,發現SFL的元語言有潛力支持學生在腳手架支持的課程活動中進行對話互動的內容學習,這為學生發展學術語言提供了新的啟示;Schleppegrell(2013)在以英語學習者為主的美國學校展開一項研究,說明了元語言能夠支持第二語言學習者完成小學課程中具有挑戰性的任務,同時還促進了對語言的集中意識的提高。此外,新倫敦小組(The New London Group)在多模態識讀方面(Multiliteracy)的研究也吸收了SFL的理論成果(如Cazden,1996)。以上研究為基于SFL的元語言相關研究如何支持讀寫教育和提供第二語言習得研究所要求的情境性和語境性環境提供了實證基礎。

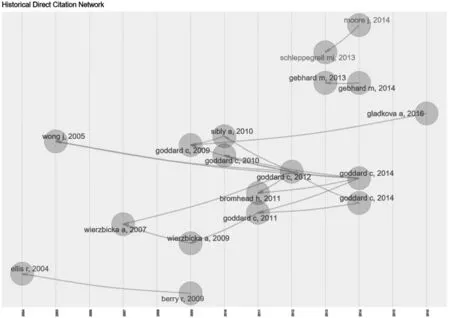

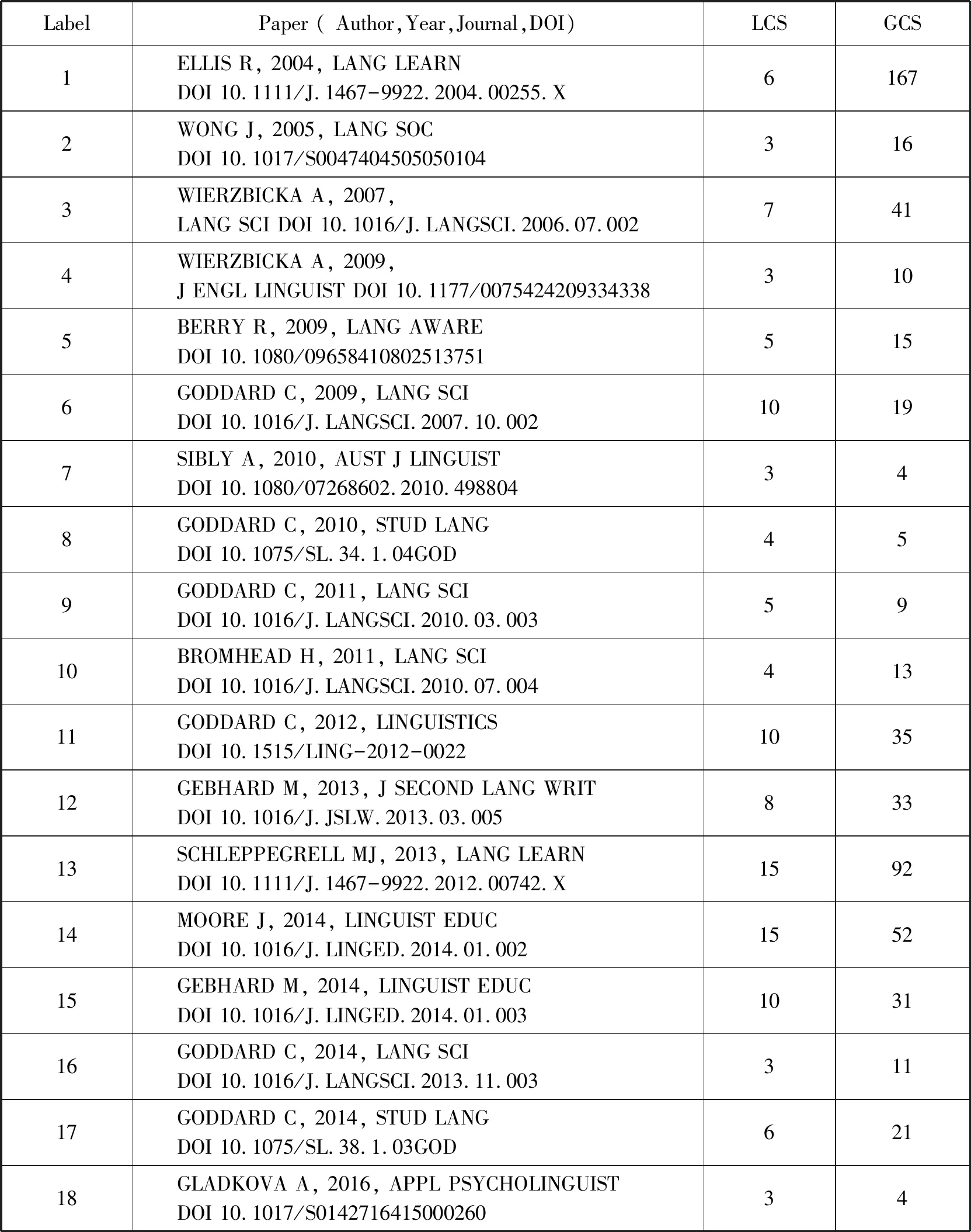

3.5 文獻歷史被引網絡

文獻歷史被引網絡圖譜以時間線為軸,呈現高被引文獻的歷時轉移,從而反映研究熱點的更替及發展(如圖6所示)。Bibiometrix的歷史引文功能可以提供Local Citation Score(LCS)和Global Citation Score(GCS)兩項統計指標,分別代表當前數據庫中的文獻被引次數和Web of Science 整個數據庫中文獻被引的總次數。兩項指標關聯解讀,不僅可以判斷某些文獻的影響力,還可以判斷某些文獻在所進行可視化分析的領域和其他領域之間的關聯性。使用如下命令可以得到文獻歷史被引網絡信息:【options(width = 130】【histResults<-histNetwork(M,min.citations=10,sep=″;″)】【net<-histPlot(histResults,n=15,size=20,labelsize=5)】

圖6 文獻歷史被引網絡圖譜

表4統計了歷史被引網絡圖譜中重要文獻的相關信息。據統計,標號為11、13、14以及15的四篇文章LCS和GCS指數均比較高,可見這四篇文章在相應年份的影響力較大,且研究內容與本文所分析的元語言相關研究關聯度高。四篇文章聚焦于基于元語言功能的讀寫教育和二語習得研究(參見Schleppegrell,2013;Gebhard,Chen & Britton,2014;Moore,2014)以及NSM領域的研究(參見Goddard,2012)。早期文獻中,我們還發現二語習得領域的權威學者Ellis發表于2004年的ThedefinitionandmeasurementofL2explicitknowledge一文,提出將二語明示知識(L2 explicit knowledge)作為元語言和分析性知識來研究的觀點。該文GCS指數明顯高于LCS指數,說明元語言相關研究對二語習得研究成果的借鑒。

表4 文獻歷史被引統計

結語

本研究借助計量軟件Bibliometrix 對WOS的元語言相關研究文獻進行可視化分析,研究發現:1)國際元語言研究話題影響力最大、成果最豐富的研究集中在波蘭語義學派對自然語義元語言的研究。NSM由核心概念“語義基元”出發,提出“文化腳本”的概念,經過近半個世紀的發展,逐步向跨文化語用學和民族志語用學(ethnopragmatics)發展,并廣泛運用于詞匯語義、語法語義和文化語義研究等方面,同時對二語習得和語言教學等領域具有啟示意義。2)基于系統功能語言學元語言功能的應用研究在悉尼學派和新倫敦小組的學者中大量涌現,主要議題包括讀寫教育、多模態適度能力以及語類教學法等。更值得注意的現象是,在二語習得和語言教學應用方面,系統功能語法與自然語義元語言研究出現了一定的交集,體現了研究議題的融合。3)與元語言相關的語言政策與語言規劃、語言與性別、語言權利等社會語言學議題開始初具規模,元語言相關概念進一步運用到語言與社會的研究中來。

通過對國際文獻進行可視化對比,我們在一定程度上厘清了國際元語言相關研究的知識結構。誠然,本研究也存在局限性,比如相關文獻的數量偏少,特別是社會語言學中元語言相關研究的興起未能明晰展示并深入挖掘,今后的研究可以通過聚焦更多相關文獻來追蹤該領域的發展。本研究希望通過進一步拓展和深化元語言相關研究范圍和研究主題,促進更多具有中國本土化特色的研究成果。