農商銀行內部審計分類綜合評級管理模式初探及實證分析

馮蔣銀 林敏

[摘要]本文在綜合評價理論的基礎上,探索如何獲取審計對象的多維度管理狀況,以經營規模、發展速度、風險狀況的分類指標體系為核心,量化指標得分,對審計對象進行綜合評級。以A農商銀行的轄內機構為例,按照上述分類綜合評級管理模式,圍繞制度建設、系統配套、操作流程、指標量化等方面進行實證分析,提出綜合評級結果運用模式以及完善措施,有助于優化內審資源配置,提升審計質效。

[關鍵詞]農商銀行? ?內部審計? ?綜合評級

隨著我國經濟逐步轉入高質量發展階段,農村金融改革也在加速深化,各農商銀行面臨更加嚴峻的風險和挑戰。在此背景下,農商銀行內部審計也朝縱深發展,審計任務繁重與審計資源不足的矛盾日益凸顯,審計覆蓋面不廣、審計內容不夠深入、審計重點不夠精準等因素,導致銀行經營發展中亟須關注的重點領域風險和內控缺陷不能及時洞悉和揭露,審計監督無法發揮應有的作用。如何建立更有效的新型內部審計管理模式,是農商銀行內審工作中最迫切需要解決的問題。

一、內部審計存在的困難與問題

農商銀行內部審計主要存在以下缺陷:一是審計問題深度不夠,目前農商銀行發現的問題雷同度高且多停留在合規性層面,缺乏對深層次問題和較大風險隱患問題的識別能力,對內部控制失效等問題帶來的本質影響揭示不夠。二是信息化運用不充分,對計算機輔助審計系統的運用不足,根據業務風險特征建模的能力還有待提升,對現場審計與非現場審計的綜合應用能力不強。三是重點風險部位把握不準確,缺乏一套行之有效的抽樣和評價方法,不能精準發掘重要風險主體,提前進行審計布局。為緩解上述困難與問題,本文借鑒國家審計實踐經驗,基于銀保監會制度文件,對內部審計分類綜合評級的管理模式進行初步探索。

二、內部審計分類綜合評級的管理模式初探

建立內部審計分類綜合評級管理模式的目的是契合銀保監會關于持續加強重點領域、重點機構及重點人員監督的監管要求,提升審計針對性,有效抓住審計“痛點”。該模式將被審計單位的經營規模效益、發展速度與風險水平相結合,選取一定量的相關指標,并按一定的規則進行量化評分,根據評分結果將被審計單位評為不同等級,并入不同區域,以矩陣圖的方式對結果進行排列,進行差別化的審計管理。

該模式具有較強的理論、制度和經驗支撐,國家審計在分類管理方面已先行先試,如浙江省審計廳按照“抓住重點、把握全局”的總體思路,2004年開始對黨政機關領導干部施行的分層分類經濟責任審計,充分印證了該模式的可操作性。

該模式實證具體模型設置如下:審計對象的綜合經營風險水平值Ri、規模效益指標值Ai、發展速度指標值Bi、風險程度指標值Ci,且最終Ri=Ai+Bi+Ci。

(一)規模效益指標(Ai)

1.指標說明。審計對象的經營規模效益主要由存款份額、貸款份額、經營凈利潤三個指標體現,選取近三年業務數據,分別按20%、30%、50%的權重加權確定(以2017—2019年為例,2017年權重為20%、2018年權重為30%、2019年權重為50%)。量化方法按算術平均數賦值法,即計算出算術平均數作為標準分值,再通過線性插值法計算出各主體的得分值,見表1。

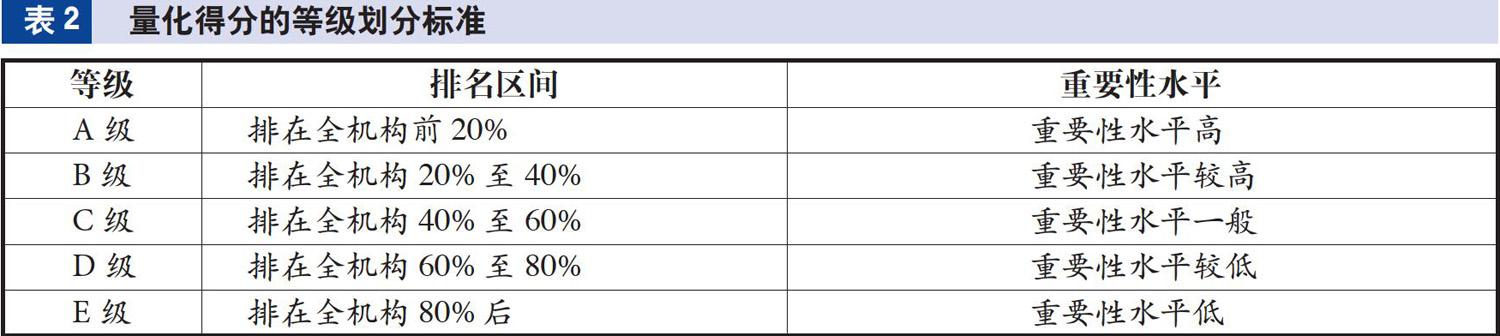

2.類別劃分。根據量化的三類綜合經營指標總得分,對審計對象規模效益水平按得分高低進行排序,劃分為A、B、C、D、E五個等級,見表2。

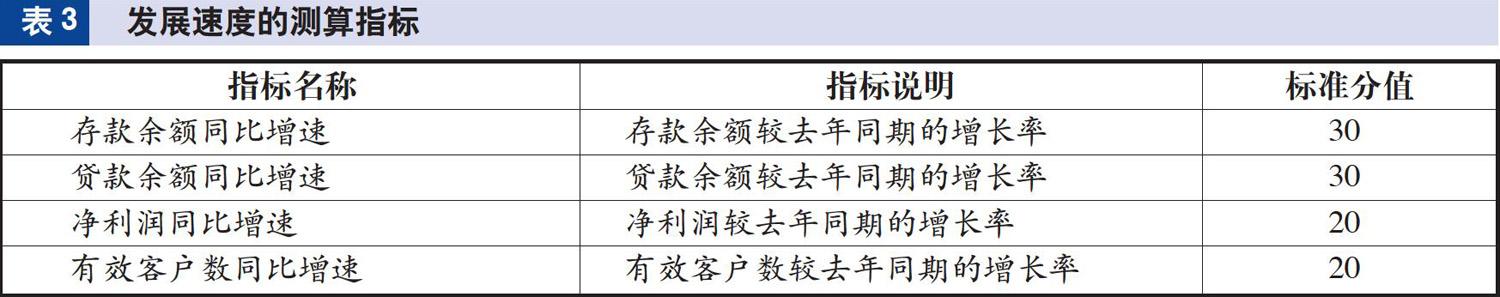

(二)發展速度指標(Bi)

1.指標說明。審計對象規模效益指標屬于靜態指標,未考慮業務發展速度,這就需要選取若干動態指標,輔助考量審計對象的重要性水平。發展速度指標得分量化方法與上述方法相同,按算術平均數賦值法,計算出各項指標的算術平均數作為標準分值,再通過線性插值法計算出各主體的得分值,見表3。

2.類別劃分。根據量化的發展速度指標總得分,對審計對象發展速度按得分高低進行排序,劃分成A、B、C、D、E五個等級,同樣見表2。

3.特殊事件的調整。考慮到過于追求業務發展速度,就可能存在個別審計對象采用非常規手段甚至舞弊手段來完成考核指標,因此對這一因素也需要在評價時加以考慮,設置特殊事件調整指標對偏差進行糾正,使風險水平量化結果更加客觀合理。以審計對象近三年是否存在“虛增考核指標行為”為評價依據,視事件的性質及風險程度,實施評級的下調。發生一般性舞弊事件的,下調一個等級;發生較大舞弊事件或案件的,直接下調為最低發展等級。

(三)風險程度指標(Ci)

1.指標說明。審計對象風險程度由以下五個指標組成:內外部檢查情況指標和整改糾偏能力指標反映審計對象歷年來審計發現的風險問題數量和整改質量;綜合業務操作風險指標主要反映財會業務產生的操作風險;信用風險控制指標主要反映貸款業務產生的信用風險;客戶經理合規度指標主要反映客戶經理違規操作帶來的合規風險甚至道德風險。具體測算見表4。

2.類別劃分。根據計算量化的風險程度指標總得分,對審計對象風險程度按得分高低進行排序,劃分為A、B、C、D、E五個等級,綜合得分越高,評級越高,表示潛在風險越大。參照表2。

3.特殊事件的調整。以審計對象近三年是否發生案件或風險責任事故為評價依據,視發生事故的性質及風險程度,實施對風險等級的上調。發生一般性責任事故的,上調綜合經營風險等級一級;發生較大責任事故或案件的,直接上調為最高評估等級。

三、分類綜合評級管理模式的實證分析

按照上述分類綜合評級管理模式的設定,以A農商銀行下轄的20個分支機構為例,開展初步的實證分析。

(一)制度建設

根據商業銀行法等相關制度規定中關于加強內部審計監督、突出審計重點的要求,結合A農商行的實際情況,需要制定《A農商銀行審計分類綜合評級管理暫行辦法》,適用于審計A農商行轄內機構。該辦法需要明確分類綜合評級的定義、適用范圍、各部門職能、運行流程、獎懲措施等規定,為實際執行提供良好的制度基礎。

(二)系統配套

分類綜合評級是一項復雜的系統工程,涉及的數據量大、信息多,需要對接多個信息系統獲取數據。隨著累計數據量的不斷增長,工作量也大幅增長,僅靠手工測算難以滿足評價質量和效率的需求,為此需要科技部開發審計信息化智能應用平臺,作為承載分類綜合評級體系的工具。通過對接所需的數據平臺,獲取指標體系中需要的各類復雜數據,簡化評級所需的人力物力。

(三)評估流程

分類綜合評級流程包括制訂評估方案、組成評估小組、收集評估資料、審核資料清單、審計初評、結果認定六個步驟。初步設想如下:審計部會同風險管理部制訂評估方案,確定或調整各項評估指標的權重。成立由熟悉業務的審計人員、風控人員、各條線業務骨干組成的評估小組開展風險量化評估,保障數據的完整性與準確性。在評價過程中,要求記錄工作底稿,并采用雙人交叉復核的形式確定每個明細指標的得分,報分管領導審批,初步確定各審計對象的最終等級,提交審計委員會審議通過。

(四)指標計算

對審計對象分類綜合評級的頻次可以按照具體需求按季度或按年開展。以2020年年初作為測算起點,從相關報表系統中獲取2017—2019年相關數據作為樣本,按照設定的方法計算得分,具體結果見表5。

基于以上評級結果,根據各審計對象建立風險矩陣圖,選取兩組數據(規模效益和風險程度)的重要性水平進行二維差異性分析,見圖1。圖中機構1規模效益等級為A,屬于行內規模最大的機構,風險程度類別為最高級A級,屬于風險水平最高的區域,表示機構1在業務規模效益基數相對較大的情況下,積累了一定的潛在風險。對比機構20,規模效益同樣為A類,但風險程度為E級,則在風險導向審計理念下,在開展同類型審計項目時,要優先將機構1列為審計對象。

(五)結果運用

可將上述評級結果作為對審計對象采取不同審計方式和頻度的重要依據,開展精準審計。針對風險水平高的審計對象,應加大現場審計的頻率與力度,結合經濟責任審計、內部控制評價等項目,采取“不通知、不定時、不定范圍”的突擊審計方法。其中,對員工違規指標得分高的,應加強審計力度,防范可能存在的道德風險。此外,對這一類審計對象應加強風險教育,不定期下發案例與問題通報,以提高合規經營意識。針對風險水平中等的審計對象,應加強預警數據監控與分析,加大非現場可疑數據核查力度,在經濟責任審計和內控評價過程中,更多采用數字審計的方式進行,適當減少現場檢查工作量。針對風險水平低的審計對象,除上級管理部門要求立項的專項審計外,適當降低審計檢查頻率。

四、內部審計分類綜合評級管理模式的完善思路

(一)確保基礎數據科學準確

在指標體系中,指標數據的真實性、準確性、完整性是內部審計分類綜合評級管理模式推進的基礎。這就要求指標數據獲取必須從手工計算跨越到計算機取數,努力開發完善審計信息化系統,通過系統進一步完善接口管理,使得各類業務數據的導出便捷可靠,提升指標數據計算速度,降低錯估風險。

(二)持續優化分類綜合評級指標

分類綜合評級指標體系并不是一成不變的,應通過研究自身的內部控制及風險動因,結合上級及監管部門指導意見,根據風險偏好、動態化的業務數據對指標和風險權重進行動態調整,使指標體系能更準確地呈現被審計單位的特征。比如,在開展內控執行情況審計項目時,若將審計重點確定為業務高速發展機構員工的道德風險,則根據項目需要調整指標體系,如上調員工違規積分指標的權重,或增加員工道德風險等相關指標,更有針對性地選擇審計對象,進一步拓展模式的應用。

(三)進一步延伸分類綜合評級模式

參照分類綜合評級理論,結合日常審計項目中的重點,在建立起審計信息化智能應用平臺后,將分類綜合評級管理功能拓展到人員管理、產品管理、績效考核等方面,實現精準審計。

(作者單位:浙江瑞安農村商業銀行股份有限公司,

郵政編碼:325200,電子郵箱:15888777781@163.com)