10種甘薯品種對(duì)甘薯小象甲的田間抗性分析

明如倩 史誼君 潘如軍 唐秀樺 任立云

摘要:以10種甘薯品種為試驗(yàn)材料,采用五點(diǎn)取樣法,分別檢查蟲(chóng)薯率、塊根表面的取食孔數(shù)和塊根內(nèi)的蟲(chóng)數(shù),研究10個(gè)甘薯品種對(duì)甘薯小象甲的田間抗性。試驗(yàn)結(jié)果表明,桂經(jīng)薯8號(hào)對(duì)甘薯小象甲的抗性最強(qiáng),蟲(chóng)薯率僅為20.0%,其次是廣薯87。從單薯平均蟲(chóng)數(shù)和塊根表面取食孔數(shù)來(lái)看,也是桂經(jīng)薯8號(hào)最低,與東皇薯1號(hào)相比,蟲(chóng)量減退率和取食孔減退率分別為98.37%和88.06%。東皇薯1號(hào)對(duì)甘薯小象甲的抗性最弱,田間蟲(chóng)薯率100%,單薯平均蟲(chóng)數(shù)和取食孔數(shù)分別為22.41頭和125.88個(gè)。綜上所述,桂經(jīng)薯8號(hào)是最具有抗甘薯小象甲潛力的甘薯品種,可在生產(chǎn)上優(yōu)先推廣,減少甘薯小象甲對(duì)甘薯生產(chǎn)的危害,同時(shí)也可減少農(nóng)藥使用。

關(guān)鍵詞:甘薯品種;甘薯小象甲;抗蟲(chóng)性

甘薯小象甲(Cylas formicarius)是危害甘薯生產(chǎn)的重要害蟲(chóng),該蟲(chóng)全年均可取食為害甘薯,成蟲(chóng)咬食嫩芽、葉子和薯藤、薯塊表面;幼蟲(chóng)在粗蔓和薯塊內(nèi)為害形成蛀道,并在其中排泄糞便;受害薯塊分泌萜類和酚類物質(zhì),致使味道苦澀,不能食用和飼用。一般造成11.5%~25.0%的產(chǎn)量損失,重者可達(dá)40%,個(gè)別田塊損失高達(dá)80%以上。甘薯小象甲為害隱蔽,世代重疊現(xiàn)象嚴(yán)重,耐饑力、生殖力都很強(qiáng),防治難度很大,長(zhǎng)期施用殺蟲(chóng)劑又容易導(dǎo)致甘薯小象甲產(chǎn)生抗蟲(chóng)性,增加防治難度。因此,我們需要找出一種長(zhǎng)期控制甘薯小象甲種群的辦法。

植物抗蟲(chóng)性是隨著昆蟲(chóng)和植物的長(zhǎng)期進(jìn)化而逐漸形成的可遺傳特性,植物與害蟲(chóng)相互影響并協(xié)同進(jìn)化,使植物具有了少受害蟲(chóng)的侵害的特性。植物抗蟲(chóng)性分為組成抗性和誘導(dǎo)抗性。植物在受害前表現(xiàn)出的抗蟲(chóng)性為組成抗性,遭受蟲(chóng)害后所呈現(xiàn)出來(lái)的抗蟲(chóng)性則為誘導(dǎo)抗性。有些植物還可因環(huán)境的影響表現(xiàn)出生態(tài)抗性。利用植物抗蟲(chóng)性進(jìn)行害蟲(chóng)治理可以達(dá)到安全、環(huán)保、持續(xù)防治害蟲(chóng)的特點(diǎn),并且不增加額外的勞動(dòng)力和減少農(nóng)藥使用。在長(zhǎng)期甘薯生產(chǎn)中我們發(fā)現(xiàn),不同甘薯品種受甘薯小象甲為害程度不同,有部分品種具有抗蟲(chóng)性,在栽培過(guò)程中表現(xiàn)出受害輕、減產(chǎn)少等特點(diǎn)。本文即以10種甘薯品種作為考察對(duì)象,篩選出具有較強(qiáng)抗甘薯小象甲的品種,為進(jìn)一步進(jìn)行抗蟲(chóng)品種選育,制定合理的甘薯小象甲綜合防治策略提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

1 材料與方法

1.1 供試品種

共10個(gè)甘薯品種,分別是東皇薯1號(hào)、桂經(jīng)薯8號(hào)、紅東、萬(wàn)紫薯56、廣薯87、桂紫薇薯1號(hào)、萬(wàn)薯7號(hào)、徐薯22號(hào)、紫羅蘭和龍薯9號(hào)(全部由廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)作物研究所提供)。

1.2 試驗(yàn)環(huán)境

試驗(yàn)地點(diǎn)在廣西大學(xué)農(nóng)學(xué)院農(nóng)場(chǎng)。甘薯的種植期為7~11月。試驗(yàn)區(qū)域約為200平方米,土壤為壤土,土壤肥力均勻一致,地勢(shì)平整,生長(zhǎng)期間不施用任何農(nóng)藥,其他管理措施和一般生產(chǎn)田相同。

1.3 種植方法

每個(gè)品種1個(gè)小區(qū),每小區(qū)起壟,每壟面積為6米×1米,每壟種植2行,壟間距為1米,薯苗間距為0.25米,每個(gè)小區(qū)設(shè)置3個(gè)重復(fù)。種植前施足基肥,種植時(shí)將薯苗插于壟上,每日澆水,生長(zhǎng)期間適時(shí)施肥。

1.4 調(diào)查及統(tǒng)計(jì)方法

在甘薯種植期間,每隔兩周查看一次薯苗的生長(zhǎng)狀態(tài)和甘薯小象甲的田間發(fā)生與為害情況。甘薯于11月30日收獲,按5點(diǎn)取樣法分別從每小區(qū)挖取每蔸下面的所有薯塊,標(biāo)記小區(qū)號(hào)碼,帶回室內(nèi),每小區(qū)選取大小均勻一致的約0.1公斤的塊根10個(gè)清洗干凈,分別檢查蟲(chóng)薯率、塊根表面的取食孔數(shù)和塊根內(nèi)的蟲(chóng)數(shù)。取食孔數(shù)和塊根內(nèi)的蟲(chóng)數(shù)經(jīng)平方根轉(zhuǎn)換采用spss19.0版專業(yè)軟件進(jìn)行分析。

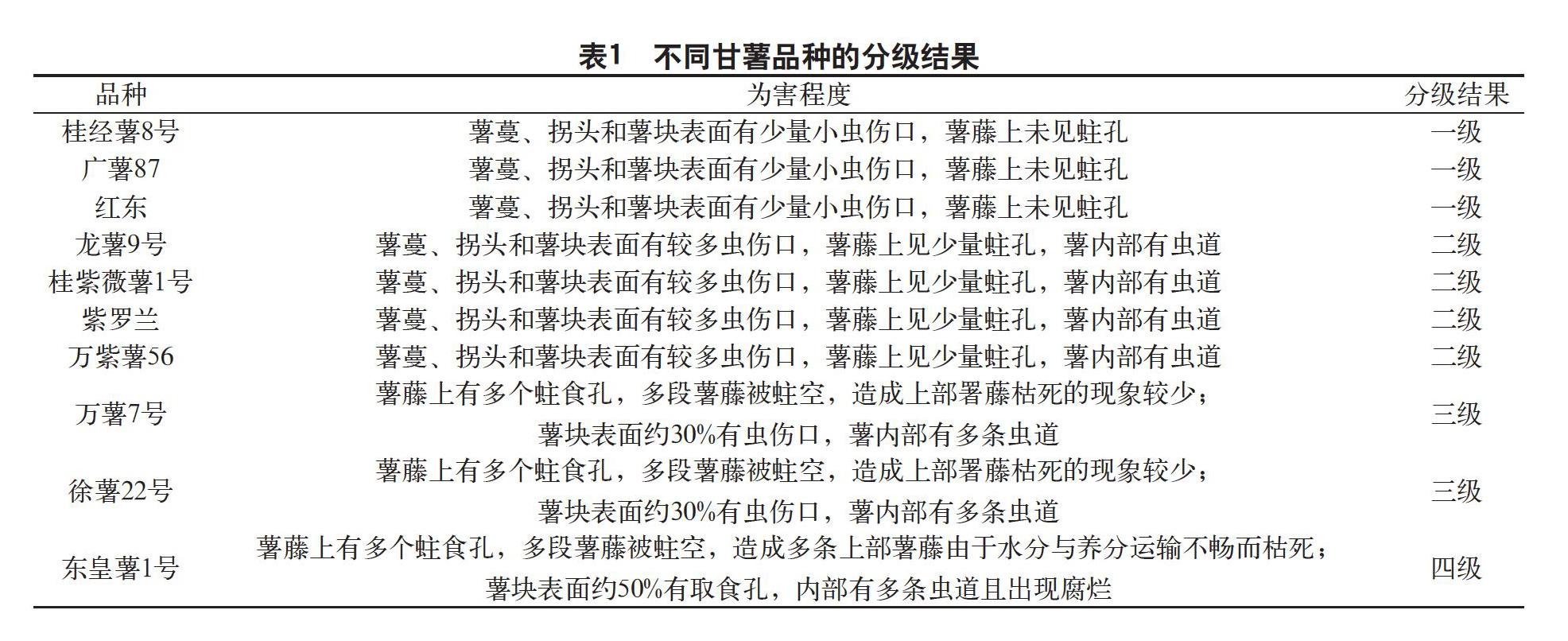

甘薯種植期間受害程度分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下:0級(jí):薯蔓、拐頭和薯塊無(wú)蟲(chóng)傷;一級(jí):薯蔓、拐頭和薯塊表面有少數(shù)小蟲(chóng)傷口;二級(jí):薯蔓、拐頭和薯塊表面10%有蟲(chóng)傷口,切開(kāi)內(nèi)部有蟲(chóng)道;三級(jí):薯蔓、拐頭和薯塊表面30%有蟲(chóng)傷口,切開(kāi)內(nèi)部有多條蟲(chóng)道;四級(jí):薯蔓、拐頭和薯塊表面50%有蟲(chóng)傷口,切開(kāi)內(nèi)部有蟲(chóng)道且出現(xiàn)腐爛。

蟲(chóng)薯率計(jì)算公式如下:

2 結(jié)果與分析

2.1 不同甘薯品種種植期間生長(zhǎng)性狀對(duì)甘薯小象甲抗性表現(xiàn)

不同甘薯品種在種植期間表現(xiàn)出的抗蟲(chóng)性不同。經(jīng)田間觀察,受害最為嚴(yán)重的甘薯品種是東皇薯1號(hào),甘薯小象甲停落在甘薯藤、葉片上的平均數(shù)量達(dá)6.2頭/區(qū),在薯藤上有很多甘薯小象甲的蛀食孔,造成上部薯藤由于水分與養(yǎng)分運(yùn)輸不暢而枯死的現(xiàn)象;該薯表皮易被甘薯小象甲成蟲(chóng)取食和產(chǎn)卵。其次就是徐薯22號(hào)和萬(wàn)薯7號(hào),達(dá)到5.0頭/區(qū)。在薯藤上也有很多甘薯小象甲的蛀食孔,造成上部薯藤由于水分與養(yǎng)分運(yùn)輸不暢而枯死的現(xiàn)象較少;其余品種每小區(qū)甘薯小象甲平均數(shù)量范圍在2.6~3.8頭。桂經(jīng)薯8號(hào)生長(zhǎng)迅速,抗逆性強(qiáng),甘薯小象甲在甘薯嫩芽和薯藤上的為害程度輕,未見(jiàn)蛀食孔,表現(xiàn)出很強(qiáng)的耐害性,對(duì)塊根表皮的取食程度低(表1)。

2.2 不同甘薯品種收獲薯的抗蟲(chóng)性比較

從表2中可以看出,桂經(jīng)薯8號(hào)在所有參試的甘薯品種中蟲(chóng)薯率最低,為20.0%;其次是廣薯87,蟲(chóng)薯率為25.0%;蟲(chóng)薯率最高的為東皇薯1號(hào),蟲(chóng)薯率達(dá)100%。在蟲(chóng)薯中,桂經(jīng)薯8號(hào)的塊根內(nèi)蟲(chóng)數(shù)最少,為0.36頭/薯,其次是紅東,為0.59頭/薯,與東皇薯1號(hào)相比較,薯塊內(nèi)蟲(chóng)數(shù)分別減少了98.37%和97.37%,薯內(nèi)蟲(chóng)數(shù)較少的還有廣薯87、桂紫薇薯1號(hào)和紫羅蘭。蟲(chóng)量最多的是東皇薯1號(hào),蟲(chóng)量為22.41頭/薯。從甘薯小象甲成蟲(chóng)取食薯面情況來(lái)看,桂經(jīng)薯8號(hào)被甘薯小象甲取食薯表面的程度最低,薯表面取食孔數(shù)為18.81個(gè)/薯,與東皇薯1號(hào)相比,甘薯小象甲取食孔數(shù)減少了88.06%,其次是紫羅蘭,薯面取食孔數(shù)為29.86個(gè)/薯,取食孔數(shù)減少了76.28%;與東皇薯1號(hào)同樣取食較多的還有萬(wàn)紫薯56,其薯表面取食孔數(shù)僅比東皇薯1號(hào)少6個(gè)取食孔/薯,減退率僅為6.15%。

3? 結(jié)論與討論

甘薯的品種選育主要集中于品質(zhì)選育,包括抗旱、抗病、產(chǎn)量、風(fēng)味等,在抗蟲(chóng)品種選育方面,僅見(jiàn)于mullen和滑金鋒的文章。研究表明,不同甘薯品種確實(shí)具有抗蟲(chóng)差異性,在本次參加試驗(yàn)的甘薯品種中,桂經(jīng)薯8號(hào)在生長(zhǎng)過(guò)程中表現(xiàn)為生長(zhǎng)快速、耐害性強(qiáng);甘薯小象甲成蟲(chóng)對(duì)薯表皮的取食程度低,田間蟲(chóng)薯率也是最低的。這說(shuō)明桂經(jīng)薯8號(hào)的抗蟲(chóng)程度最高。對(duì)于抗蟲(chóng)機(jī)理的研究,Anyanga 等發(fā)現(xiàn)甘薯周皮中的羥基肉桂酸酯是甘薯根皮中具有抗蟲(chóng)作用的化學(xué)物質(zhì),它對(duì)甘薯小象甲的攝食有阻礙作用,提高它在根皮中的濃度有助于提高甘薯品種的抗蟲(chóng)性。另外,龍薯9號(hào)和萬(wàn)紫薯56的塊根表皮被甘薯小象甲成蟲(chóng)取食程度僅次于東皇薯1號(hào),但它們的單薯蟲(chóng)數(shù)和蟲(chóng)薯率并不高,說(shuō)明這兩個(gè)品種不是因?yàn)閴K根表皮中的抗蟲(chóng)物質(zhì)表現(xiàn)為抗蟲(chóng)性,而是可能與甘薯含氮量、粗纖維、粗脂肪、粗淀粉、粗蛋白含量等有關(guān),當(dāng)然,含水量、硬度等也可能是影響因素,不過(guò)這需要試驗(yàn)證實(shí)。研究結(jié)果表明,桂經(jīng)薯8號(hào)可被推薦為具有抗蟲(chóng)潛力的甘薯品種,同時(shí)也為進(jìn)一步進(jìn)行抗蟲(chóng)品種選育及制定合理的甘薯小象甲綜合防治策略提供理論依據(jù)。

基金項(xiàng)目:國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系廣西薯類創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目 (nycytxgxcxtd~11~01);? 廣西科技計(jì)劃項(xiàng)目(桂科AB16380046);廣西科技計(jì)劃項(xiàng)目(桂科AB18221101)。

作者簡(jiǎn)介:史誼君(1993-),女,碩士研究生。主要從事農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的研究。

*通訊作者:任立云,女,研究生導(dǎo)師。主要從事植物保護(hù)研究。