數學實驗:促進兒童“做思共生”

楊方華

[摘 要]數學實驗是指在數學思想指引下,學生借助一定的操作手段或儀器而進行的數學化活動。以“怎樣圍長方形的面積最大”為例,在教學中引導學生展開觀察、操作、猜想、驗證、探究、推理等數學實驗活動,以做促思,以思導做,真正達到做思共生。

[關鍵詞]數學實驗;以做促思;以思導做;做思共生

[中圖分類號] G623.5[文獻標識碼] A[文章編號] 1007-9068(2021)14-0022-02

數學實驗是一種數學學習方式,也是解決數學問題的一種方式。因此,教師要加強實驗教學,豐富學生的實驗過程,延伸、拓展學生的實驗時空。在數學實驗過程中,學生的實踐與思想對接,歸納與演繹圓融,思維與創造共生,學、玩、做合一,思、行、創一體,數學教學真正煥發生命的活力。下面以“怎樣圍長方形的面積最大”為例,談談在數學實驗中如何使學生的動手能力與思維能力相互促進、相互提升。

一、先做后思,思其所做

【實驗一】用12根1米的木條圍長方形,有多少種不同的圍法?

師:用12根1米的木條圍成的長方形的周長是多少?

生1:12米。

師:有多少種不同的圍法?下面就來做個實驗吧。老師為大家準備了12根小棒代替12根1米長的木條。

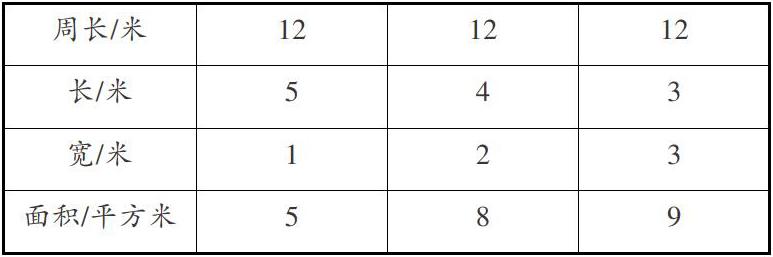

實驗要求:1.圍一圍:數出12根小棒,并圍成一個長方形; 2.填一填:將圍成的各種不同長方形填寫在實驗記錄單中。(展示學生填寫的記錄單)

生2:長3米、寬3米的圖形是正方形,不是長方形。

師生討論后得出結論:正方形是特殊的長方形。

師(對比無序、有序的記錄單):比一比,你更喜歡哪一種?為什么?

生3:我更喜歡第二張記錄單,因為它有序。

師:怎么有序?

生3:寬從小到大、長從大到小……

師:這樣有什么好處?

生4:這樣不會遺漏。

師:擺到這里怎么不往下擺了?

生5:再擺就重復了。

師:聽了你們的發言,老師也有不小的收獲!有序地思考問題,就能做到不遺漏、不重復。

師(出示一張有序的記錄單):在這個表中有一個量是不變的,你能找到嗎?

生6:周長。

師:什么變了?

生7:面積變了。

師:哪種圍法得到的面積最大?

生8:長3米、寬3米時,面積最大。

做是思的前提,思是做的內化。當學生有一定的操作經驗時,不妨讓其動手操作,讓思考的方案外顯。盡管學生的答案比較零散、無序、不完整,但通過師生對話,能讓答案變得完整而有序,學生能夠通過思考得出哪種量是不變的,哪種圍法的面積最大。這樣在做的基礎上不斷思考,數學學習有了更深層次的意義。

二、先思后做,驗證所思

【實驗二】王大叔用22根1米長的木條圍一個長方形花圃,有多少種不同的圍法?怎樣圍面積最大?

師:根據題目的條件和問題,你知道了什么?該怎么做?

生1:因為長方形的周長=(長+寬)×2,所以用周長除以2等于11,那么長方形的一條長加一條寬等于11。

生2:我的方法是22÷2=11(米),而8+3=11(米),正好符合條件。

師:有沒有其他圍法?是不是所有周長相同的情況下,都是長和寬越接近,面積越大呢?接下來該怎么做呢?

生3:只要把所有的圍法都找出來,計算出面積后再進行比較就可以了。

師:對,要知道怎樣圍面積最大,就需把各種圍法一一列舉出來后再進行比較。試著動手操作,然后小組交流。

學生匯報實驗結果:

師:同學們觀察得非常仔細。像這樣寬1米、長10米,寬2米、長9米……就是一種有序的找法,而像前一種(略)就是無序的找法。相比較而言,你更欣賞哪一種?

生4:我更欣賞后一種,因為找的時候比較有序,這樣就不會出現遺漏的情況。

生5:列舉可以幫助我們不重復、不遺漏地找到符合要求的所有答案,但要按照一定的順序進行。

師:回顧剛剛的實驗,你有什么想和大家分享嗎?

生6:周長相同,長方形的長和寬越接近,面積越大。

想好了再做是形成科學態度、探索能力的關鍵,動手之前先動腦不失為一種良好的學習品質。在第二次數學實驗時,當學生達成“從寬為1米想起”的共識后,教師才讓學生小組合作開展實驗操作、記錄結果,然后引導學生比較五種不同的圍法后得出怎樣圍長方形的面積最大。可見,想好了再做,能讓學生思維更清晰、觀察更到位、實驗更流暢、效果更明顯。

三、邊做邊思,做思共生

【實驗三】王大叔用12根1米長的木條靠一面墻圍一個長方形花圃,怎樣圍面積最大?

師:這道題與之前的題相比,有什么變化?

生1:12米圍的是3條邊。

師:猜猜哪種情況面積最大?

生2:長、寬都是4米。

生3:長6米、寬3米。

師:如何驗證?我們還是一起動手操作吧!

學生匯報:

師:哪種圍法面積最大?

生4:長6米,寬3米。(部分學生對這個結論感到疑惑)

師:我們前面已經學過“當長和寬越接近,面積越大”,這是怎么回事?

生5:木條實際上只用圍三面,另一面實際上是墻,雖然木條的長度是12米是固定不變的,而那面墻的長度卻可以隨著所圍花圃占地面積大小不同而發生變化,這樣一來就造成圍成的花圃的周長也隨之發生變化。由此可以得出,這個花圃的周長是不固定的,我們前面學的“當長和寬越接近,面積越大”這個結論對這種情況就不適用了。

師:如果讓它回到周長一定的前提下,結論又會怎樣呢?試著補充圖形的另一半。

師:補充圖形的另一半后,得到的周長都是24米。圖1“變”成了正方形,圖2“變”成了長方形。圖1:3+3=6(米),6×6=36(平方米);圖2:4+4=8(米),8×4=32(平方米)。

師:通過驗證,我們再次證明了“長和寬越接近,面積越大”這個結論是正確的。

皮亞杰把兒童的做視為主體與客體的相互作用,做與思在心理上往往是結伴而行,這為手腦并用、做思結合提供了依據。第三次數學實驗,是讓學生先猜一猜:怎樣圍長方形的面積最大?如何驗證?接著讓學生做一做,把五種情況都擺一擺,再讓學生想一想“哪種圍法的長方形面積最大?為什么長6米、寬3米的長方形面積最大?”在這一環節中,主體與客體之間的相互作用促進了不平衡的狀態不斷發生,學生邊做邊思、互通共融,收到了做思雙贏的良好效果。

本節實驗課由淺入深、循序漸進,通過三次數學實驗引導學生觀察、操作、歸納。首先,讓學生用12根小棒圍長方形,理解長方形的周長與小棒的根數以及小棒自身的長度與長方形的關系,討論有多少種不同的圍法,得出“當長方形的長與寬都是3米時,面積最大”,初步感知周長一定時也可以圍成不同的長方形,當長與寬相等時面積最大。其次,用22根小棒圍長方形,是在12根小棒基礎上的延伸。學生在圍的過程中,首先思考怎樣圍的問題,然后是比較動手圍出的不同的長方形,學生通過數學實驗進一步感知“周長相同,長方形的長和寬越接近,面積越大”這一結論。最后,靠墻圍長方形是本節課的難點,讓學生從猜想開始,整個實驗過程也是對前面猜想的再次驗證,體現了數學實驗教學的真諦。通過三次實驗培養學生的合情推理能力,過程開放、操作性強、生成性高。學生的實驗過程是學生操作與思維的融合,體現了數學實驗的本質特征。

數學實驗教學打破了以往知識的直接呈現,融知識于活動中。讓兒童用自主操作實驗的方法學習抽象的數學知識,不但非常適應兒童心理發展特點,符合兒童的認識規律,還有利于發展兒童的探究能力和創新精神,有利于兒童的個性化發展和科學世界觀的養成,兒童在做中發現、在做中體驗、在做中感悟、在做中思考、在做中內化,有效提升了數學學習的有效性,發展了自身的數學素養。

(責編 童 夏)