建構(gòu)模型:讓學(xué)生觸及數(shù)學(xué)思維

許超

[摘 要]學(xué)生普遍存在機(jī)械套用面積計(jì)算公式、不能理解面積單位含義、不會(huì)根據(jù)面積公式計(jì)算寬度值等現(xiàn)象,究其原因,是學(xué)生對(duì)知識(shí)的理解能力和數(shù)學(xué)思維能力不足。在教學(xué)中,教師不僅要讓學(xué)生在課堂上獲取數(shù)學(xué)知識(shí),還要通過(guò)各種教學(xué)活動(dòng)培養(yǎng)學(xué)生的數(shù)學(xué)邏輯思維能力。

[關(guān)鍵詞]思維;訓(xùn)練;長(zhǎng)方形;面積

[中圖分類(lèi)號(hào)] G623.5[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A[文章編號(hào)] 1007-9068(2021)14-0024-02

一、現(xiàn)象:知其然不知其所以然

在上這堂課之前,學(xué)生掌握了用“數(shù)小方格”的方法得到圖形的面積。在我給出長(zhǎng)方形的長(zhǎng)和寬的數(shù)值后,不少學(xué)生已經(jīng)能脫口而出“長(zhǎng)方形面積=長(zhǎng)×寬”,但一旦追問(wèn)“為什么這樣算”時(shí),幾乎沒(méi)有學(xué)生可以說(shuō)清楚。還有部分學(xué)生在已知“長(zhǎng)方形面積”和“長(zhǎng)”后,仍不知道計(jì)算“寬”的值,又或部分學(xué)生只會(huì)用“數(shù)小方格”的方法來(lái)計(jì)算長(zhǎng)方形面積,不會(huì)使用公式。

二、思考:透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)

1.著眼未來(lái):數(shù)學(xué)思維訓(xùn)練之重要

(1)在“意”不在“憶”

長(zhǎng)方形面積計(jì)算最大的難點(diǎn)并不在記憶公式,而是在于理解“為什么長(zhǎng)和寬的長(zhǎng)度相乘就是面積”,以及區(qū)分“周長(zhǎng)”和“面積”這兩個(gè)概念。在練習(xí)中,學(xué)生能寫(xiě)出算式,但是仍用長(zhǎng)度單位來(lái)表示結(jié)果,從“厘米”到“平方厘米”仍然是學(xué)生需要跨越的障礙,這或許就是學(xué)生在學(xué)習(xí)面積計(jì)算時(shí),沒(méi)有真正弄懂面積的概念,簡(jiǎn)單套用公式的結(jié)果。究竟怎樣讓學(xué)生理解“長(zhǎng)×寬”的本質(zhì)就是在算長(zhǎng)方形一共包含幾個(gè)面積單位,值得我們思考。

(2)在“過(guò)程”不在“結(jié)果”

教學(xué)中,教師應(yīng)該重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)“過(guò)程”,而不是“結(jié)果”。當(dāng)學(xué)生掌握了概念或公式的推導(dǎo)過(guò)程,自然也會(huì)懂得如何正確使用公式來(lái)解決問(wèn)題,這就是我們?cè)谔骄俊敖Y(jié)果”中最重要的一點(diǎn),理解“結(jié)果”形成的“過(guò)程”。對(duì)于長(zhǎng)方形面積的計(jì)算來(lái)說(shuō),學(xué)生用“數(shù)小方格”的方法計(jì)算時(shí),首先要掌握面積單位表示的是一整塊小方格的大小,這與長(zhǎng)度所代表的直線的長(zhǎng)度不同,接著在數(shù)完小方格的數(shù)量后,必須要加上面積單位,才能得到正確的面積值。而用乘法計(jì)算小方格的數(shù)量得到面積的過(guò)程中,還有一個(gè)乘1平方厘米的步驟,而這一步正是計(jì)算面積最重要的。

2.直面現(xiàn)狀:反思面積學(xué)習(xí)之困難

面積的學(xué)習(xí)除了計(jì)算幾何圖形的面積,還包括面積的增大和減少問(wèn)題,這需要學(xué)生對(duì)面積有非常深刻的認(rèn)識(shí),尤其是準(zhǔn)確把握面積的實(shí)際含義。

(1)學(xué)生角度

從長(zhǎng)度計(jì)算到面積計(jì)算,學(xué)生要面對(duì)的最大困難就是維度的變化,即從長(zhǎng)度的“一維”跨越到面積的“二維”,這超出了許多學(xué)生的理解能力范圍。在討論之前,我們還需要回顧一個(gè)概念——維。古希臘數(shù)學(xué)家歐幾里得在他的著作中提到,點(diǎn)、線、面是學(xué)習(xí)幾何所必須掌握的維度概念。“點(diǎn)”是沒(méi)有部分的東西,也就是說(shuō)“點(diǎn)”是零維的,沒(méi)有大小,我們幾乎不能做什么;“線”只有長(zhǎng)度而沒(méi)有寬度,也就是說(shuō)“線”是一維的,跟粗細(xì)沒(méi)有關(guān)系,只跟長(zhǎng)度有關(guān);“面”有“長(zhǎng)”和“寬”兩個(gè)方向,也就是說(shuō)“面”是二維的,面的邊緣是線;“體”有“長(zhǎng)”“寬”“高”三個(gè)方向,也就是說(shuō)體是三維的。每多一個(gè)維度,就需要多一條坐標(biāo)軸來(lái)描述。

(2)教師角度

多年的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)告訴我,學(xué)生用原有的知識(shí)經(jīng)驗(yàn)來(lái)解釋新學(xué)的內(nèi)容,形成新的知識(shí)經(jīng)驗(yàn),這樣才能達(dá)到知識(shí)的內(nèi)化,形成深層次的理解。對(duì)于學(xué)生已有的認(rèn)識(shí),我們應(yīng)該幫助學(xué)生將認(rèn)知科學(xué)化、系統(tǒng)化、深化甚至是擴(kuò)充,這樣才能順應(yīng)學(xué)生的認(rèn)知規(guī)律。學(xué)生在學(xué)習(xí)面積時(shí),基本已經(jīng)掌握了線段的長(zhǎng)度計(jì)算,教師需要在此基礎(chǔ)上進(jìn)行拓展延伸。因此,教師在教學(xué)過(guò)程中,要準(zhǔn)確把握學(xué)生的知識(shí)能力水平,找準(zhǔn)學(xué)生存在的困難,并制訂針對(duì)性強(qiáng)的教學(xué)方案。重點(diǎn)突出的教學(xué)方案,能讓教師在有限的教學(xué)時(shí)間里剖析長(zhǎng)方形面積計(jì)算的重點(diǎn)知識(shí),也能讓學(xué)生對(duì)面積計(jì)算形成更加完整、全面的認(rèn)識(shí),提高學(xué)生的基礎(chǔ)知識(shí)能力和認(rèn)知水平。

三、實(shí)踐:紙上得來(lái)終覺(jué)淺

除了制訂針對(duì)性強(qiáng)的教學(xué)方案,采用生動(dòng)有趣的教學(xué)形式也是確保教學(xué)效果的必要前提。在教學(xué)“長(zhǎng)方形面積的計(jì)算”時(shí),適當(dāng)?shù)夭捎谜n件動(dòng)態(tài)演示,可以讓學(xué)生直觀看出面積產(chǎn)生變化的因素,探究圖形的變化規(guī)律,從而訓(xùn)練學(xué)生的建模思維。

1.始動(dòng)——演示圖形動(dòng)畫(huà)

數(shù)學(xué)家克萊因認(rèn)為:“數(shù)學(xué)不是依靠在邏輯上,而是依靠在正確的直觀上,數(shù)學(xué)直觀就是對(duì)概念、證明的直接把握。” 在劃分小正方形的過(guò)程中,可以讓學(xué)生自己動(dòng)手進(jìn)行剪裁,或在用小正方形擺放長(zhǎng)方形的過(guò)程中,也可以讓學(xué)生親自動(dòng)手,并同步記錄數(shù)量,直觀地感受長(zhǎng)方形的形狀和小正方形的數(shù)量之間的關(guān)系。這種形象直觀的教學(xué)方法讓學(xué)生在幾何圖形和面積數(shù)字之間建立了關(guān)聯(lián)。學(xué)生經(jīng)歷了“鋪滿(mǎn)→不鋪滿(mǎn)→畫(huà)刻度→量→算”的變化過(guò)程,能更好地理解長(zhǎng)方形面積公式的由來(lái)。

長(zhǎng)方形面積公式是一個(gè)函數(shù)關(guān)系式,其中的長(zhǎng)、寬、面積三者之間存在著相互關(guān)聯(lián)的對(duì)應(yīng)關(guān)系。如果把長(zhǎng)作為常量,則面積和寬就是正比例關(guān)系。在教學(xué)中,教師可以讓學(xué)生根據(jù)經(jīng)驗(yàn)猜測(cè)面積的大小可能與什么有關(guān),從而滲透函數(shù)思想。

【片段一】

(1)使寬不動(dòng),拖動(dòng)長(zhǎng)方形的長(zhǎng),長(zhǎng)方形面積發(fā)生了變化。

師:如果把長(zhǎng)延長(zhǎng)1格,面積變?yōu)槎嗌伲?/p>

(2)使長(zhǎng)不動(dòng),拖動(dòng)長(zhǎng)方形的寬,長(zhǎng)方形面積發(fā)生了變化。

師:如果把寬延長(zhǎng)1格,面積又變?yōu)槎嗌伲?/p>

(3)把長(zhǎng)、寬一起拖動(dòng),長(zhǎng)方形面積發(fā)生了變化。

師:看了剛才的演示,你有什么想法?

生1:拖動(dòng)長(zhǎng)方形的長(zhǎng)或?qū)挘娣e變大。

師:長(zhǎng)方形的面積與哪些因素有關(guān)?

生2:長(zhǎng)方形的面積和長(zhǎng)、寬的長(zhǎng)度有關(guān)。

師(追問(wèn)):前兩次拖動(dòng)都只延長(zhǎng)了1格,為什么得到的面積卻不一樣?

通過(guò)課件演示,讓學(xué)生進(jìn)一步理解長(zhǎng)方形的大小取決于圖形中包含了多少個(gè)面積單位,進(jìn)一步引導(dǎo)學(xué)生觀察圖形面積單位與邊長(zhǎng)的關(guān)系。

2.探形——精選擺拼素材

【片段二】

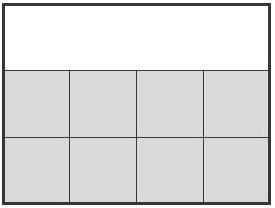

師(出示長(zhǎng)方形):這個(gè)長(zhǎng)方形的面積是多少?你能用學(xué)過(guò)的知識(shí)解決這個(gè)問(wèn)題嗎?

生1:可以用擺小正方形的方法來(lái)得到長(zhǎng)方形的面積。

師:回答正確。下面大家用1平方厘米的小正方形擺一擺,看看這個(gè)長(zhǎng)方形的面積是多少?哪位同學(xué)擺的最快且結(jié)果最準(zhǔn),就是最后的優(yōu)勝者。

(學(xué)生動(dòng)手?jǐn)[。在學(xué)生擺放好小正方形后,教師有針對(duì)性地提問(wèn))

師:這個(gè)4表示什么?3呢?12呢?

生2:4表示長(zhǎng)方形的長(zhǎng)能擺4個(gè)小正方形,3表示能擺3行,12表示能擺12個(gè)小正方形。

師:那這個(gè)長(zhǎng)方形的面積是……

生3:12平方厘米。

師:優(yōu)勝者是哪些同學(xué)呢?你們求得的面積是多少(顯示擺的結(jié)果)?還設(shè)擺出來(lái)的同學(xué)能談?wù)勗騿幔?/p>

因?yàn)閯?dòng)手能力的差異,學(xué)生擺放小正方形的速度有快有慢,還有的學(xué)生數(shù)數(shù)也出錯(cuò)了。于是我用課件演示擺的過(guò)程,先出示長(zhǎng)能擺4個(gè)小正方形,再出示寬能擺3個(gè)小正方形,并用紅、藍(lán)不同顏色顯示,幫助擺放或計(jì)算失誤的學(xué)生加深對(duì)面積計(jì)算方法的認(rèn)識(shí),提高實(shí)踐操作技巧。通過(guò)一系列的數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn),學(xué)生在猜想長(zhǎng)方形面積計(jì)算公式時(shí)產(chǎn)生了疑惑,并引發(fā)學(xué)生的思考,主動(dòng)踏上探尋面積公式的征途。

四、反思:吹盡狂沙始到金

小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)應(yīng)該上升到數(shù)學(xué)思維訓(xùn)練這一高度,讓學(xué)生真正掌握數(shù)學(xué)知識(shí)并能靈活應(yīng)用。教學(xué)“長(zhǎng)方形面積的計(jì)算”時(shí),教師應(yīng)摒除學(xué)生單一的記憶,提升到深度學(xué)習(xí)的層次。“知道事實(shí)不等于理解”,學(xué)生學(xué)習(xí)的深度就需要教師把握學(xué)習(xí)內(nèi)容的本質(zhì),采用針對(duì)、參與、啟發(fā)的形式,處理好“學(xué)”與“導(dǎo)”之間的關(guān)系。基于學(xué)情適時(shí)選擇問(wèn)題作為學(xué)生學(xué)習(xí)的切入點(diǎn),營(yíng)造探究型對(duì)話,在學(xué)生心理上構(gòu)建起有效的認(rèn)知結(jié)構(gòu)。

豐富多樣的建模方法,讓學(xué)生在生動(dòng)形象的學(xué)習(xí)過(guò)程中把握住了數(shù)學(xué)知識(shí)學(xué)習(xí)要領(lǐng)。“長(zhǎng)方形面積的計(jì)算”是小學(xué)階段的重要知識(shí)點(diǎn),在教授面積計(jì)算公式時(shí),教師要注重學(xué)生對(duì)公式的深刻理解和推導(dǎo)過(guò)程,訓(xùn)練學(xué)生良好的數(shù)學(xué)思維并保持學(xué)習(xí)的積極性,養(yǎng)成自主探索數(shù)學(xué)問(wèn)題的思維習(xí)慣。

(責(zé)編 李琪琦)