農產品領域“劣幣”驅逐“良幣”現象分析

曾慧云 魏寒冰

[摘 要]在利益驅使、品德缺失和市場流通過程中信息不對稱的多重作用下,農產品在種植流通的過程中有大量質量、營養、口感都很差的農產品甚至有毒產品充斥市場,而品質較高的農產品則因成本高昂、利潤低而被擠出市場、退出競爭,這就是“劣幣”驅逐“良幣”在農產品領域的表現。文章通過對“劣幣”驅逐“良幣”雙本位制度下的市場制約失衡現象的分析,運用經濟學的理論解釋了該現象的成因,并進一步給出了應對該現象的策略。

[關鍵詞]農產品領域;“劣幣”;“良幣”;信息不對稱

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2021.14.072

1 引言

農產品的安全問題是一個影響國民身體健康水平的重大民生問題,同時在經濟全球化的大背景下,農產品也通過進出口等方面影響著國家的國際形象以及經濟發展,故農產品的安全問題得到了各國廣泛重視。但在國內外,農產品安全事件發生的頻率依舊很高。國際上有1986年開始的在英國和其他歐洲國家肆虐的瘋牛病、1999 年在比利時發生的污染雞事件等。在國內,瘦肉精、紅心鴨蛋、海南毒豇豆、青島毒韭菜等農產品安全事件也經常發生。因為質量安全達不到出口國家的要求,中國的農產品也屢次在出口過程中遭受“綠色技術貿易壁壘”,直接影響出口總額,這也導致農產品出口企業和農民的收入下降。本文從“劣幣”驅逐“良幣”現象存在的基礎,交易雙方信息不對稱方面來展開分析,并提出相應對策。

2 數據來源及理論介紹

2.1 數據來源

本文所引用的數據:第一部分來自進出口農產品質量抽樣檢測統計;第二部分來自中國農產品質量安全新聞網、市場監督管理局等職能部門網站,從中獲取定期檢測和抽查數據結果及農產品質量標準;第三部分來自有關農產品質量安全問題相關論文的二手數據。

2.2 “劣幣”驅逐“良幣”理論介紹

在雙本位制度下,金幣和銀幣都是一國的本位貨幣,國家以法律形式規定金銀的交換關系,兩種貨幣按法定價格在市場上流通。人為規定的不變的金銀比價與價值規律的自發作用相矛盾,因為在實際的生產過程中,金、銀幣的勞動生產率和需求量都無法維持完全相同,而價值規律要求商品按等價的原則進行交換,所以金、銀幣的實際比價會隨著兩種貨幣的供給量和需求量而不斷發生變化,如果人為的規定金、銀之間的比價在一段時間內保持不變,那么就一定會產生實際價值高于法定價值的貨幣和實際價值低于法定價值的貨幣。假設國家規定金銀法定比例1∶7時,新發現銀礦導致銀塊增多,銀價跌落,市場上的實際交換比例為1∶8。那時,若將金幣熔化成金塊,按市價1∶8兌換成銀塊,后交付一定的冶煉費用,將銀塊制作為銀幣,再按法定比率1∶7兌換成金幣。因為冶煉成本較低,故可通過該方式獲取利潤。金幣(良幣)被收集和融化,在市場上的流通減少,而銀幣(劣質)被市場消費,這被稱為“劣幣”驅逐“良幣”或“格雷欣法則”。

當今時代的 “‘劣幣驅逐‘良幣”已經不拘泥于貨幣在市場上的流通情況,其在農產品領域表現為在種植流通的過程中有大量質量、營養、口感都很差的農產品甚至有毒產品因為成本低、利潤高而充斥市場,而那些貨真價實的優秀農產品則因為成本高昂被擠出市場。這種“劣幣”驅逐“良幣”的現象嚴重損害了市場秩序,造成了社會影響。

3 農產品質量安全問題及影響

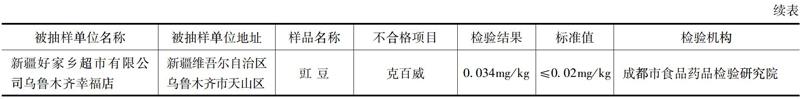

下面是市場監督管理總局于2019年12月12日發布的對國內農產品監督抽查的結果。

信息顯示,現在仍存有不合格活花甲、冰鮮海鱸魚、公雞、豇豆、杭椒和龍椒等農產品在市場上流通。表1是部分《市場監管總局關于17批次食品不合格情況的通告〔2019年 第34號〕》發布的食用農產品樣品不合格的產品信息。

2007年監督機構發布的國內農產品合格率均不超過90%,同時我國農產品出口也屢屢受阻,表現在農藥殘留、混合品種、有毒添加成分、重金屬超標等方面,低質量和存在放射性物質,包括技術壁壘的作用,也表明我國農產品質量安全問題依然存在。中國農產品的主要出口市場是日本、美國、歐盟和韓國等國家。這些國家通常對農產品有較高的技術水平和質量要求,對我國農產品質量要求較高。

市場上的“劣幣”低質甚至有害農產品會危害消費者健康,加劇公眾心理恐慌,影響國家聲譽和形象,損害農業產業鏈各行為主體利益。由馬斯洛需求理論可知,人民的需要是分類的,最基本的是民生和安全的需要。如果農產品質量受到質疑,這些基本需求可能會受到影響。

4 劣質農產品充斥市場成因分析

農產品領域“劣幣”充斥市場的現象是由多因素共同引發的,例如農產品生產企業為了追求短期利潤強行降低成本,降低農產品質量水平;消費者的收入限制消費者對農產品質量的需求;零散式小規模的生產特點也給農產品的監督帶來極大挑戰等,但這些都是影響市場機制的外部變量,而非直接的。

假設市場上的信息是透明的,交易購買方完全了解哪些是有害農產品,即使是收入水平很低的人也不會主動消費這些質量水平很低的不安全或有毒產品,而這些不安全農產品就會被市場淘汰,故信息不對稱是農產品領域“劣幣”驅逐“良幣”現象的重要成因之一。同時在正常情況下,人們都是風險規避者,可為什么愿意承擔制作不符合國家農產品質量安全標準甚至有毒農產品的風險呢?這是因為生產生活過程中充滿著不確定性,而劣質農產品就是在不確定的前提下做出的抉擇。農產品質量問題是各種因素綜合導致的結果,本文僅從農產品供應消費和管理過程中的信息不對稱和信息不對稱情況下的道德風險不確定性對農產品領域的“劣幣”驅逐“良幣”現象進行分析,并提出一些改善劣質農產品充斥市場情況的建議。

4.1 信息不對稱

4.1.1 農產品供應鏈中存在嚴重的信息不對稱

農產品生產者與相應生產資料供給者之間存在信息不對稱現象,農業生產資料在使用后無法立即看到效果,農產品在使用化肥等生產資料后的農藥殘留物需要專門的儀器和技術才能檢測出來,而農民的知識水平較低,且沒有相關知識獲取的渠道,從而加重了信息不對稱。

加工者與生產者之間也存在信息不對稱,因檢測農產品所需的技術水平較高,且農產品多為小規模、分散性種植,從源頭收集農產品質量信息的成本較高,故農產品加工商一般沒有從農產品中收集質量信息的積極性。

隨著后處理環節的增多和產品包裝的復雜性,信息不對稱性逐漸增加。包裝只傳達了農產品外在質量,而重金屬污染、農藥殘留等內在污染銷售者難以發現,故農產品加工商和銷售商之間信息不透明程度增強。

同理,農產品銷售者與農產品消費者、政府與農產品供給者、政府與農產品消費者之間也存在信息不對稱。且在農產品流通過程中,信息不對稱具有累加的效果,市場下游的交易者對農產品的信息獲取度更低,對于農產品質量問題,消費者獲取的信息最少,無法區分產品的優劣,也無法利用價格機制淘汰劣質農產品。因此農產品供應鏈中層層累加的農產品信息不對稱效果是農產品領域“劣幣”驅逐“良幣”的一個重要原因。

4.1.2 農產品質量安全問題信息不對稱原因分析

單位成本過高對農產品信息傳遞有一定的阻礙,因農產品的質量檢測成本較高,同時這些成本具有規模效應,生產規模越大,單位成本越低,而農產品以分散性的小規模農戶為主,所以信息傳遞的單位成本較高。生產者想將農產品的質量信息傳遞給消費者,但在生產經營過程中仍需以盈利為主,信息傳遞的單位成本高會降低他們傳遞信息的積極性。

由于農產品質量天然存在差異,農產品質量安全的標準具有多樣性,農產品標簽和廣告的不規范性、市場上的信息可追溯渠道不夠健全,以及農產品市場信譽機制仍未建立等都制約著信息傳遞的完整性,使信息不對稱程度增強。

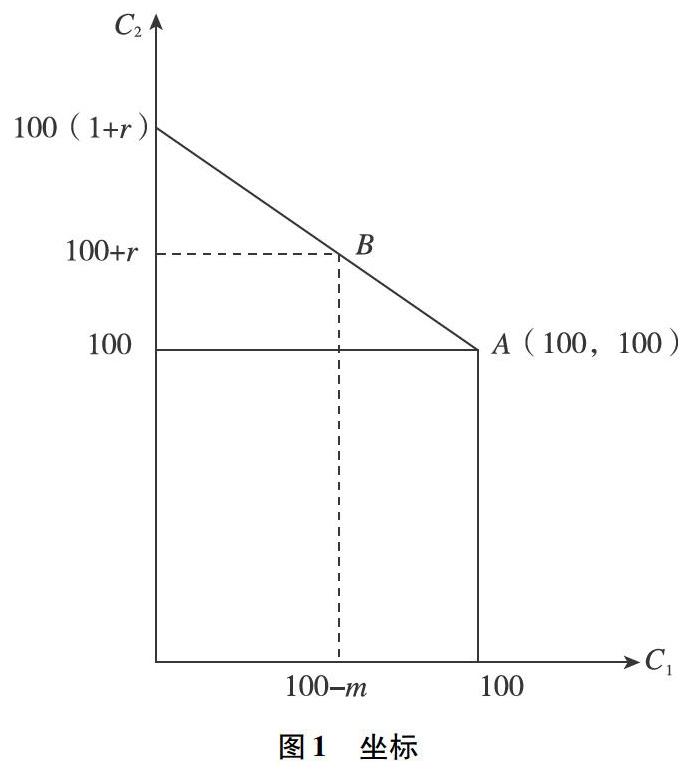

4.2 不確定性模型分析風險問題

假設甲是一個風險規避的人且擁有100元用于投資,若用于不合格農產品,被查出的概率為p,每查出1元不合格產品,需要交m元罰金,如果沒被查出,則1元不合格農產品的收益為r元,以不合格農產品被查出的消費C1為橫軸,以不合格農產品未被查出的消費C2為縱坐標作圖,當甲不做任何事情時,A點(100,100)表示甲的限值點。同時可獲得C1與C2的邊際替代率為p/(1-p),也就是被查出不合格農產品的差率。如果甲全都制作合格的農產品,則他的消費為100元,而如果甲制作1元不合格產品,其消費會降低m,如果沒被查出,其消費會增加r元,此時點B(100-m,100+r)也在預算約束線上。在極端情況下,甲生產的不合格農產品全部被查出,則其消費為100(1-m),故甲的預算約束線為一條通過點A(100,100),斜率為-r/m的直線(橫坐標最大為100)。詳見圖1。

如果監督局想減少類似甲這種生產不合格農產品人員的數量,只要保證可能查出制作單位不合格農產品的期望損失和期望收益相等即可。即p× m =(1 -p)× r,解得m=[(1 -p)/ p]× r,這說明被查出的概率越小,所對應的罰金就應該越高,同時在被查出概率不變,但單位不合格農產品利潤增多時,政府應加大懲罰力度。

5 解決對策

由上述分析可得,要減少農產品領域“劣幣”驅逐“良幣”的現象,需要降低信息不對稱性。例如,通過使農產品供給組織化來提高企業與消費者信息流通的積極性;創造農產品標簽,使生產商從供應鏈的初級產品中了解相關質量信息;利用媒體進行廣告宣傳而推廣,更多地向消費者宣傳農產品的質量水平。同時建設農產品的生產、再加工、包裝、運輸、儲存和消費等環節的信息收集系統,建立起糾正信息不對稱的信用機制。

通過對生產不合格農產品的不確定性分析可以看出,制作質量不合格農產品的單位收益r對制作不合格農產品的決策也有重要影響。故要從源頭入手,提高正規企業的收益,降低農產品領域“良幣”的生產成本,使市場上流通的多為價低質優的“良幣”農產品,將農產品領域的“劣幣”擠出市場。同時,可以采用加大法律懲治力度,嚴懲生產不合格農產品者以及監管農產品質量失職者,推廣農產品安全教育等方式來減少農產品領域“劣幣”驅逐“良幣”的現象。

參考文獻:

[1]孫小燕.農產品質量安全問題的成因與治理[D].成都:西南財經大學,2008.

[2]王明剛.食品領域“劣幣”驅逐“良幣”現象解析[J].重慶科技學院學報(社會科學版),2011(16):43-45.

[3]李淘.警惕現實中的“劣幣驅逐良幣”[J].建材與裝飾(上旬刊),2009(1):63-65.

[4]張曉雨. 質量安全導向的農產品誠信交易協同機制研究[D].濟南:山東財經大學,2014.

[5]李宏偉.農產品質量安全管理體系建設的研究[J].農業開發與裝備,2020(3):103.

[6]王紅麗,于帥,李芝燕.基于農產品供應鏈的產品質量安全管理——農產品供應鏈核心企業的視角[J].廣西質量監督導報,2019(8):81-82.

[7]楊依山.“劣幣驅逐良幣”另解[J].中國經濟問題,2004(1):71-76.

[8]沙燕.談“優勝劣汰”與“劣幣驅逐良幣”[J].中國建材,2005(3):78.

[9]陳彥華.劣幣驅逐良幣的經濟現象分析[J].商場現代化,2006(5):187-188.

[10]詹國樞.劣幣良幣[J].經濟月刊,2003(10):89.

[作者簡介]曾慧云,女,漢族,山東日照人,就讀于中國農業大學煙臺研究院,研究方向:市場營銷、企業經濟;魏寒冰,女,漢族,山東日照人,就讀于中國農業大學煙臺研究院,研究方向:水產養殖、農林經濟。