三峽庫區移民社區公共空間景觀偏好*

——以重慶萬州周家壩街道為例

羅 丹 羅融融

1 重慶大學建筑城規學院 重慶 400044

2 山地城鎮建設與新技術教育部重點實驗室 重慶 400044

3 重慶交通大學建筑與城市規劃學院 重慶 400074

三峽地區自古以來就是中國典型的移民區域[1],隨著區域和城市發展,其人口特征和結構也不斷演變。1994年,三峽大壩的開工建設拉開了庫區城鎮體系重塑的序幕,也促使了庫區最大規模的移民和城市建設的發生。在不足20年間,以移民安置社區為基本單元的城鎮體系(城市2座、縣城10座,集鎮106座)迅速建立,完成了129.64萬的人口遷移安置。

但是由于建設時間緊、體量大,三峽庫區城鎮移民社區在公共空間配置和景觀供給上本就嚴重不足[2],且大部分移民社區公共空間的私自占有和無序使用情況嚴重,在建成以后缺少空間上的投入、管理和維護,基本屬于放任狀態。面對陌生且糟糕的社區環境,移民群體的景觀需求無法被滿足,對社區空間的歸屬感難以形成,從而影響庫區人居環境質量的提高。

高品質的社區環境除了提供必要的活動空間之外,還需要滿足居民放松身心、安全愉悅、社會交際等多樣的身心需求,是不可或缺的重要資源[3]。如何尊重移民群體對于空間的感知規律并進行有效回應,營造具有良好景觀感受的城市空間是重要的議題[4]。三峽庫區移民社區景觀偏好的研究對增強移民情感認同、提升活動體驗、完善庫區人居環境建設都有著積極意義[5],但當前對于移民社區的使用主體(移民群體)的環境偏好尚未有深入的研究。本文以三峽庫區移民社區這一特定對象,圍繞不同維度的移民群體景觀偏好展開研究,探尋群體感知規律及相應的環境特征,并對移民社區景觀優化提出相關策略。

1 景觀偏好評價維度的建立

1.1 生理-行為-心理三維框架

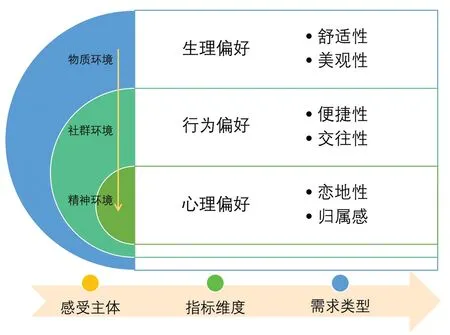

景觀偏好將空間研究聚焦到使用主體及其與環境的互動關系上,討論的是環境與人在不同層面的相互作用,主要可歸納為生理感知、行為感知和心理感知。生理感知主要包含個人對環境在視聽感官上的傾向,行為感知是指個人對于環境在位置、形式、功能上的依賴,心理感知強調的則是個人或社群以場所為媒介,通過地方所擁有的價值和意義實現對自身的定義,從而在情感上認可自己與環境的從屬關系[6-7]。“生理-行為-心理”三維框架可用輔助景觀偏好的分析,具體表現在使用主體對舒適性、美觀性、便捷性、交往性、認同感、歸屬感等層面的反饋(圖1)。

圖1 景觀偏好生理-行為-心理三維框架

1.2 偏好的主體性

除去景觀本身的屬性,影響景觀偏好的因子主要是主體特征[8-9]。因此,景感偏好很大程度上由空間主體的自然屬性和社會屬性所決定。首先,自然屬性的不同會導致景觀需求的差異,不同的年齡、性別、身體狀況對環境的依賴和需要程度是不同的[8,10]。其次,社會屬性也是影響景觀偏好的重要因素,特定人群的景觀偏好往往呈現特殊性[11]。具有相似生活經歷和生活場景的群體會產生有別于其他群體的環境感知需求,或對某種特定的環境刺激更為敏感[12],而且對空間的功能性特征和情感性特征進行認知后會形成特定的情感和行為傾向,從而對環境產生親近感,繼而希望保留相應的空間特征,維系原有空間記憶[13-14]。當環境急劇變化,與固有景觀偏好不符時會導致空間興趣降低、歸屬感喪失等問題。因此急劇的環境變遷往往會帶來居民景觀感知的不連續,產生難以適應的問題。作為歷史上絕無僅有的經歷巨大規模人口遷移和環境變遷的區域,中國三峽庫區存在的大量移民社區正是典型的研究樣本。

2 研究對象與研究方法

2.1 研究對象

重慶市萬州區地處重慶東北部、三峽庫區腹心地帶,為川東水陸要沖,素有“川東門戶”之稱。萬州是三峽庫區第一移民大市,動態移民26.3萬人,移民數量及淹沒綜合實物量占三峽庫區的1/5,占重慶庫區的1/4[15]。周家壩街道是因三峽移民搬遷建設需要而新設立的街道辦事處,位于萬州北郊,地處長江與苧溪河交匯處的北岸,也是萬州區移民搬遷安置規劃中的“三大片區、八大組團”之一。街道成立于1995年10月,下轄11個社區(村),面積12.28 km2,人口8.85萬人,其中移民占90%以上(2010年)。作為移民人口大量聚集的街區,周家壩街道是萬州未來百萬人口大市的重要組成部分,城市更新壓力巨大,特別是移民社區的環境亟待整治和提升。

通過前期預調研,結果發現三峽庫區移民社區因搬遷方式的不同可分為3種類型,即集中安置型、整體安置型、占地安置型。集中安置型是將原先分散居住于淹沒區內的居民集中到一起進行安置,人員來自各地,構成復雜;整體安置型則是對淹沒單位或村落進行整體搬遷,居民也是整體遷居過來的,相互之間關系密切;而占地安置型為開發占地移民,將城市開發所占用土地內的居民在附近就近安置,這類小區居民大多數為本地人。周家壩街道涵蓋了上述3種類型的移民社區。經過與街道辦充分溝通協商后,本研究選取街道下轄的周家壩社區國家移民安居小區(集中安置型)、流水社區第一移民小區(整體安置型)和救兵城社區大竹林移民小區(占地安置型)3個典型移民社區和1個普通住宅小區集中社區興茂花園(對照組)作為集中調研對象,基本信息和環境狀況見表1。

表1 調研社區基本信息與環境狀況

2.2 研究方法

2.2.1 景觀偏好量表設計

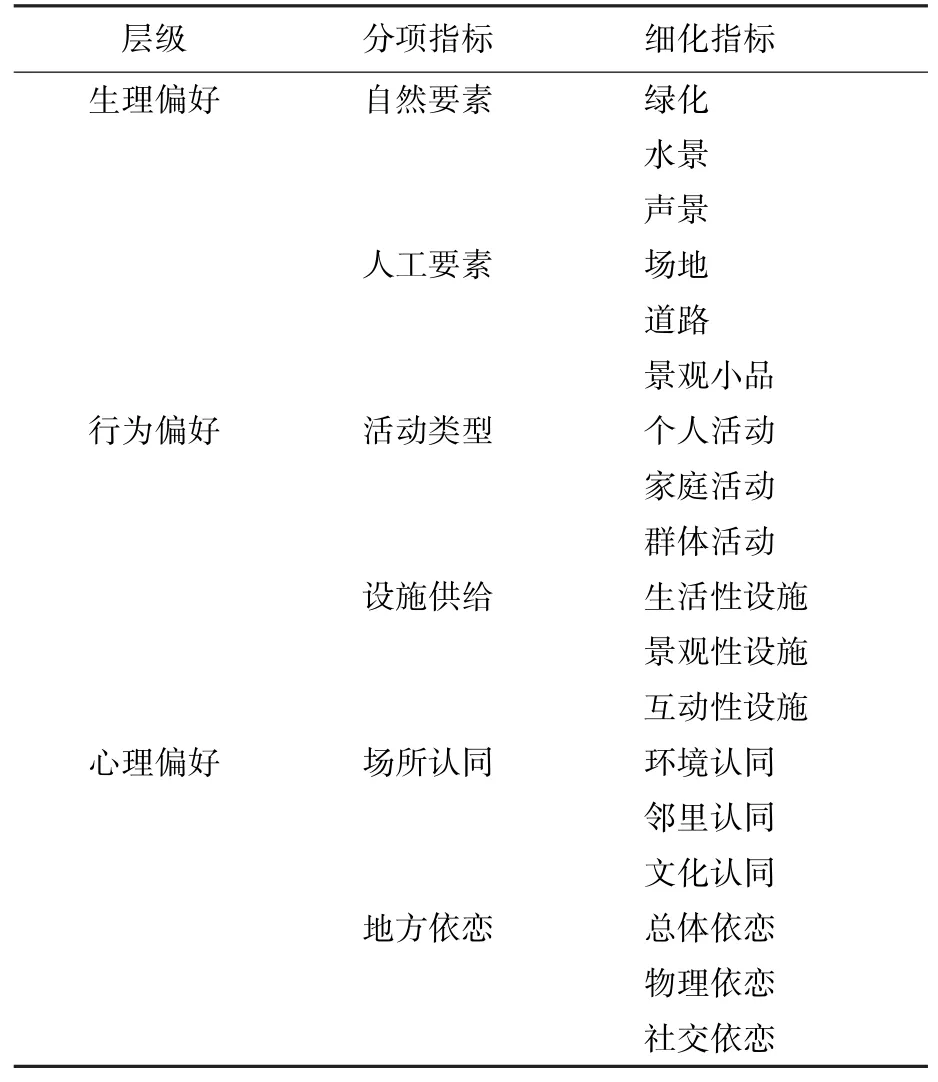

調查問卷涉及的內容包括人口社會學特征和景觀偏好信息兩個方面。根據前文所述的三維評價框架,參考王志芳[16]、王愛平[17]等已有相關文獻并根據實地情況進行調整,本研究從生理、行為、心理3個維度構建三峽庫區移民社區景觀感知評價框架,細化關鍵因子(表2)。問卷統一設置為單因子題型,采用李克特5級量表,5個選項對應分值1~5,表明偏好程度從弱到強。在得到一份包含年齡、性別、移民類型等人口社會學信息和3個層級、18個條目的景觀偏好試測量表后,通過因子分析進行信效度檢驗。檢驗結果顯示Cronbach's alpha為0.846,符合要求。而效度測試顯示KMO值為0.815,進一步的因子分析顯示其分布與所設置的3個維度相符。

表2 問卷設計的關鍵指標和細化因子

2.2.2 現場調研

現場調研時間為2019年8月19—25日,調研采取半訪談式,課題志愿者向被訪者逐題發問并解釋選項,每位志愿者同一時間只對1位受訪者進行調研,單份問卷的調研時間平均需要12~15 min。調研對象的選取采用集中拾取和隨機抽取相結合的方式。一方面,調研小組在掌握4個社區的居民基本構成情況后,基于年齡、性別的均衡性進行初步的篩選,通過社區邀請居民集中填寫;另一方面,根據夏日人群活動的規律,選取每日8∶00—10∶30和17∶30—19∶30兩個時間段在社區隨機抽取對象進行調研。最終,4個對象小區各發放問卷160份,回收有效問卷數量為560份(各對象分別為152,132,136和140份),問卷有效率87.5%。調研過程均得到受訪者的授權和同意,研究數據為匿名形式并將嚴格保密,僅用于本研究,整個調研和研究過程中無相關利益沖突。將有效問卷進行統計,以各項因子的平均分值作為分析的參考值。平均分值越高說明整體偏好程度較高,反之則偏好程度較低。具體分析包括兩方面內容:一是對ABC移民小區和D小區的景觀偏好進行比較分析,得到移民社區與非移民社區的景觀偏好差異;二是將ABC移民社區偏好信息進行橫向比較,分析不同社區和年齡移民群體的景觀偏好差異。

3 結果與分析

3.1 移民社區景觀偏好的分析

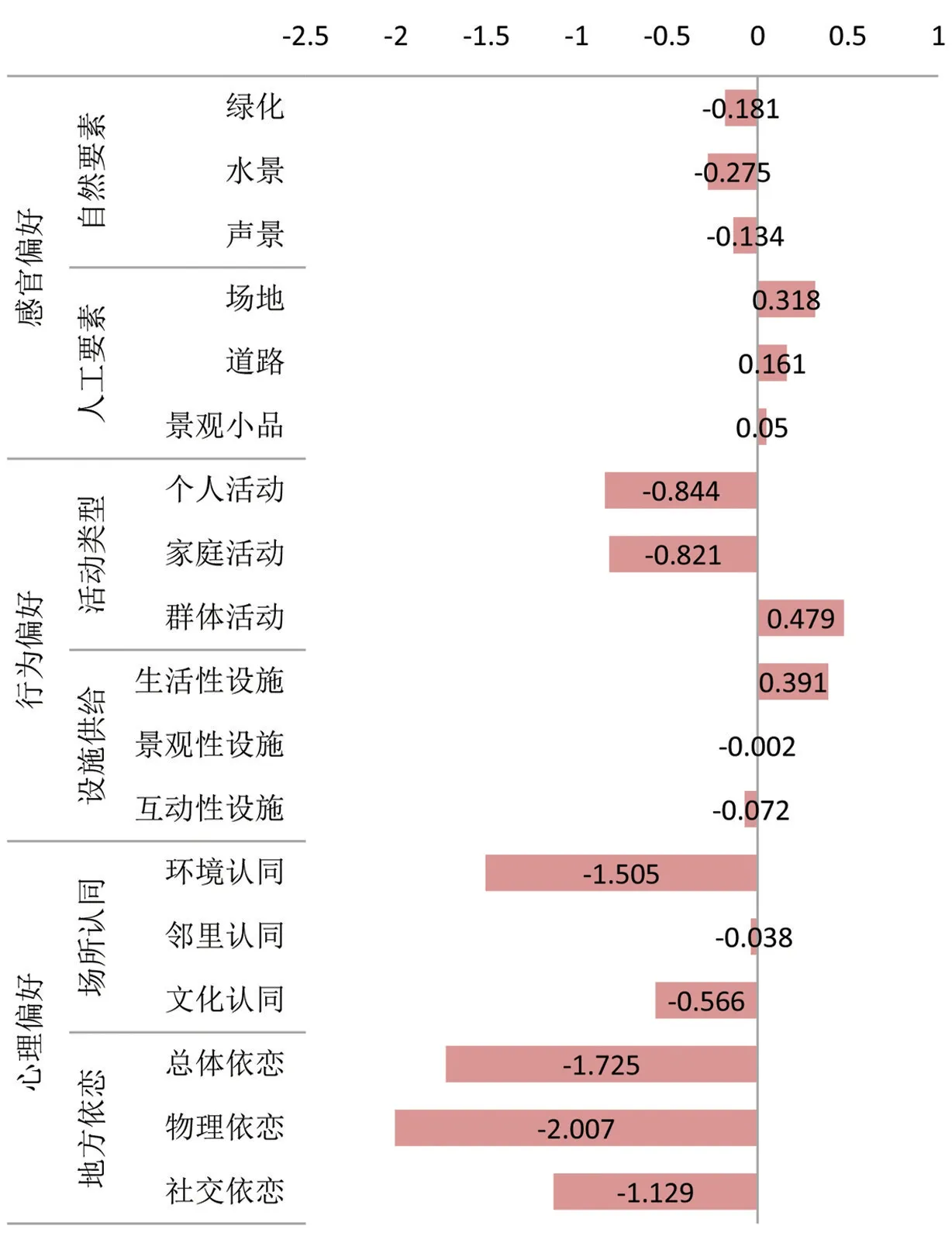

對3個移民小區和1個普通住宅小區的景觀偏好進行比較分析。結果顯示:1)二者在感官上對景觀要素的偏好略有差異,但總體上差異不大,前者對人工要素的重視程度略高于后者;相反,后者更喜愛自然要素。2)行為偏好上二者存在較大差異,移民社區在活動類型上更傾向于集體活動,如聊天、親子活動等,居民交往需求旺盛,但對個人和家庭類活動興趣不高。此外,移民社區對生活性設施供給有明確的要求,但對景觀性、互動性設施的偏好并不如普通小區。3)二者在心理偏好上的差異最為明顯,移民群體的場所認同和地方依戀遠低于普通住宅小區,大部分移民群體對自己所處的環境不滿意度,僅在鄰里關系一項上相對接近(圖2)。

圖2 移民小區與普通小區的景觀偏好差異值

3.2 搬遷方式和環境現狀對移民社區偏好差異的影響

對3個移民小區的景觀偏好進行橫向比較,結果發現:1)在生理偏好上,A小區比B小區和C小區略微表現出更多對自然要素的偏好,可能是因為A小區居民有不少來自周邊區縣及農村,對自然要素更為熟悉。A社區的地形變化和自然景觀面是幾個社區中最多的,但目前的綠化條件很差,現狀邊坡基本無綠化,垃圾侵占和私有化現象嚴重,從而加劇了居民對自然要素的偏好,但總體上3個小區的差異不明顯。2)行為偏好上,B小區的活動類型偏好最集中,居民對科普宣教等社區性群體活動興趣濃厚。A小區居民更愿意參與勞作、健身類活動。C小區居民對聊天、棋牌類活動更為偏好。對活動類型的偏好也反映在設施供給上,A,C小區對生活性設施有明顯偏好,現狀設施確實存在設施不佳的情況。B小區則對互動性設施需求比較旺盛,可見居民在基本滿足使用需求后開始希望增加互動性。3)心理偏好上,B小區在場所認同上表現最好,C小區最差。這是因為本地移民對環境的期望值可能更高而導致的。但在地方依戀方面,C小區優于A和B,說明異址搬遷居民的戀地情結需求更甚。而B小區的表現要優于A,說明創造核心公共空間有助于增強居民歸屬感(圖3)。

3.3 移民年齡結構對景觀偏好差異的影響

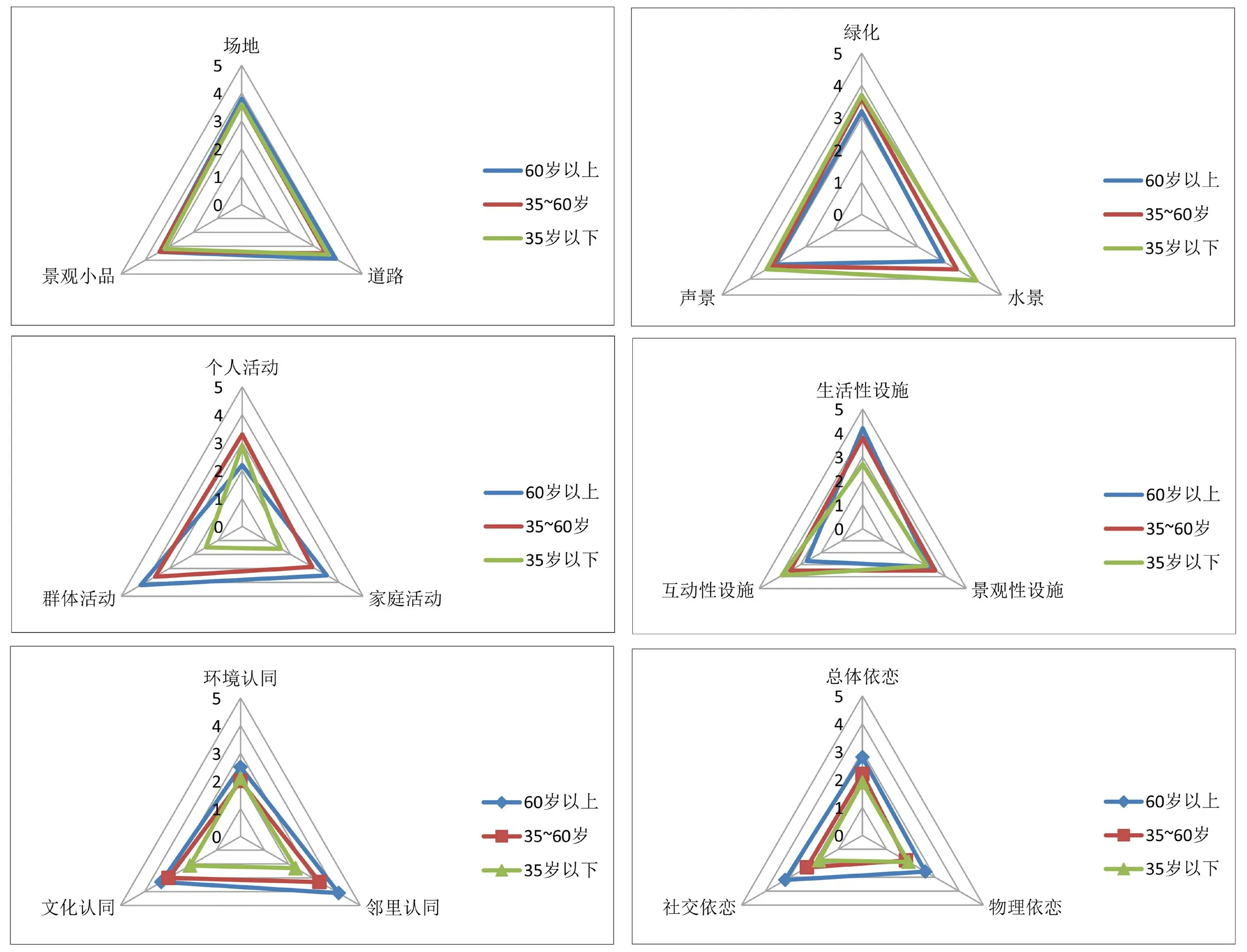

3個移民小區受訪居民平均年齡為48.6歲,將其按年齡分為3組,其中60歲以上的老年人占34%,35~65歲中年人占41%,35歲以下青年人只有25%。對比各個年齡群組可以發現以下特征:1)青年人對自然要素的偏好明顯大于老年組和中年組,說明青年人對綠化水景等提升環境品質的要素更加在意。2)老年人對現實空間的使用最為頻繁,因此有更多的活動需求未得到滿足,因此在設施供給上對場地、器械和設施存在偏好,但是青年人普遍態度不積極,說明其平時不太參與社區活動。3)中年人的環境認同感落差最大,而老年人對環境的依賴程度更多體現在社交依戀上,青年人則對此無太多顧慮(圖4)。

圖4 年齡結構影響的景觀偏好差異

4 討論

4.1 景觀偏好是對社區環境的客觀反映

移民社區景觀偏好受社區客觀環境現狀的

影響。三峽庫區移民社區建成時間較長,在規劃建設時資金有限、任務繁重、時間緊張,且缺乏統一的建設規范和技術標準,社區景觀存在先天不足。研究結果也印證了現狀環境在滿足居民生理、行為和心理需求上無法令人滿意。從3個移民社區之間的對比也能發現,盡管B小區只在2015年進行過基本的環境梳理和設施升級,但帶來的感知收益十分明顯;而A和C小區則代表了絕大部分缺乏管理和維護的移民社區,當中存在大量消極空間有待激活。

4.2 不同移民特征在行為和心理層面的感知差異

本研究關注到移民有兩方面特征對景觀偏好產生影響。一方面是不同類型移民社區的區別,因其人員構成、背景和社會關系的特征,導致群體在行為和心理層面較大的感知差異。另一方面,年齡對景觀偏好也有顯著的影響,其中,老年群體更傾向于人工景觀和功能性強的設施;而年輕人則偏好環境中的自然要素,期望感官體驗的進一步提升。通過調研過程中的深度訪談還發現,中老年人對社區環境依賴程度和關注度遠高于年輕人,但現實環境問題造成其歸屬感不高;而年輕人則對社區歸屬感并無明顯偏好,表現出相對冷漠的態度。可見,三峽庫區在社會發展過程中,社區環境場所感的不足在一定程度上加劇了代際關系的梳理和社會分異的產生。

4.3 初步的景觀優化建議

一方面,移民社區環境更新需從物質層面入手,增強空間實用性,突出景觀對日常功能問題的有效解決。移民社區的環境破敗、設施陳舊是基本現狀,居民對景觀實用性的需求往往大過“看起來”怎么樣。在空間擁擠的狀態下,梳理公共空間系統、有效利用縫隙空間、滿足日常的活動需求是景觀優化的首要任務。另一方面,要對傳統聚落院壩公共空間的形態、要素、使用方式和文化展示進行深度研究,在景觀更新與提升時,充分尊重社區居民的身份和群體特征,通過材料、質感、色彩和景觀符號等方式進行在地的場所營造,促進社會網絡重建和社區治理,增強居民的空間歸屬感。

5 結語

本研究聚焦三峽庫區移民社區,探討移民群體的景觀偏好特征,并分析景觀偏好差異。三峽庫區城鎮中存在著大量與萬州周家壩街道相似的移民片區與社區空間,是庫區城鎮體系重要的組成部分。在當前城市快速發展背景下,景觀規劃設計應給予城市特殊群體更多關注,在進行相關景觀規劃設計時應兼顧和平衡好移民群體的感官訴求和情感體驗。本研究不僅可為以三峽庫區為代表的移民社區環境品質的提升提供新的視角和可行的策略建議,而且一定程度上適用于正經歷快速城鎮化的其他地區和城市。

致謝:感謝重慶市萬州區周家壩街道張勁松書記在調研過程中給予的大力支持,劉淘孟、田劍樅、陳春興和呂峰同志在現場調研和數據整理方面也做了大量工作,在此一并感謝。