中心城區與周邊組團聯系的交通策略和交通模式研究

——以蘭州市白道坪片區為例

曹蘇隴,程生平

(中國市政工程西北設計研究院有限公司,甘肅 蘭州730000)

0 引言

交通是城市經濟社會的動脈,道路網絡系統之于城市猶如血管系統之于人體,在城市經濟社會發展中發揮著重要作用[1]。城市交通運行效率影響著城市經濟的可持續發展和人民生活質量的提高。

近年來,各級政府出臺的相關政策表明,解決交通問題是城市供給側發展的需求,也是解決我國社會主要矛盾的基本要求[2]。在種種環境下,各大、中型城市紛紛采取了一系列措施加強城市交通的暢通性,并取得了較好的效益[3]。

蘭州市是典型的帶狀城市,具有明顯的組團出行交通特征。本文以蘭州市白道坪片區為例,通過對蘭州市交通系統的綜合分析,提出了蘭州市中心城區與周邊各個組團的交通發展目標、路網評價指標、發展策略和保障措施,具有一定的可推廣性,可為其他組團型城市的交通改善提供一定參考。

1 白道坪片區與中心城區交通聯系問題分析

白道坪片區與中心城區的交通聯系主要存在以下幾個方面的問題。

(1)內部道路較少,外部通道單一。

目前,白道坪片區內建設完成的道路僅占規劃道路總長的29%,路網密度遠未達到規劃指標。承擔片區對外出行的主要通道為東西向的北環路及南北向的雁白黃河大橋。北環路作為城市北側交通性主干路,本身就承擔了蘭州市東西組團的長距離跨區交通,是雁灘片區至安寧片區主要的快速通道之一;雁白黃河大橋主要承擔白道坪碧桂園片區及中心城區的交通集散,同時也是雁灘片區通往北環路的唯一通道。

北環路、雁白黃河大橋這兩條單一通道承擔了多種交通集散,導致白道坪片區在高峰時段出行困難。

(2)公共交通運量較低。

隨著白道坪片區的碧桂園居住區、銀河國際居住區的入住率不斷提高,公共交通運量捉襟見肘。冬天雨雪冰凍天氣時,碧桂園居住區公共交通停運,大量居民的交通集散難以解決。

(3)職住分離現象較為嚴重,公共服務設施配套不全。

白道坪片區的規劃是以生態居住功能為主,沒有布局相關產業及綜合辦公用地,且區域內的公共服務配套設施未完善,缺少大型醫療機構、加油加氣站、公園及交通樞紐等公共設施。因此,該片區居民上班、休閑、看病等都必須進入中心城區來完成。這就對白道坪片區與中心城區的交通聯系提出了更高要求。

2 白道坪片區交通可達性模型的選取及結果分析

2.1 模型的選取

交通可達性是人們對城市交通系統資源的占有以及對活動空間和交往機會的利用[4],主要體現在4個方面:一是土地用途,如就業崗位的空間分布、商業場所的空間分布等;二是交通系統,如道路系統、公交線路等;三是時空因素,如通勤時間、地理區位等;四是個體特性,如收入水平、是否擁有小汽車等。

基于以上要素,具有代表性的交通可達性模型主要有:空間阻隔模型(M1)、累計機會模型(M2)、空間相互作用模型(M3)、效用模型(M4)、時空約束模型(M5)[5]。

本次白道坪片區交通可達性分析模型采用了效用模型(M4)。效用模型以離散選擇模型為理論依據,出行終點會賦予出行個體一定的效用,而出行個體會選擇效用最大的出行終點出行,此可達性是出行選擇的最大期望效用,用對數和的形式表示:

式中:Ai是i小區個體出行選擇的最大期望效用;Vij是i小區個體選擇j小區的效用,i、j均為小區編號;C是選擇集。

該模型的優點是在理論上容易拓展,但存在所需數據量大和計算復雜兩大問題[6]。針對這兩個問題,本次研究通過PyCharm工具,編寫矢量路網和POI(興趣點)數據爬取程序,成功從OSM地圖和高德地圖API(應用程序編程接口)中獲得了城市基礎路網數據和最新POI數據。最終,利用ArcGIS軟件完成了數據計算和可視化。

2.2 結果分析

通過覆蓋率和可達性分析:白道坪片區越接近雁灘片區的部分交通銜接性越好,通達性更高;白道坪片區離中心城區越遠,交通銜接性越差。

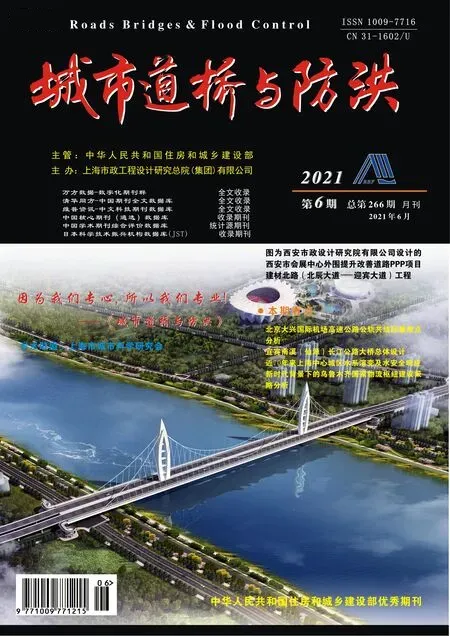

圖1和圖2為研究區域公交站點300 m和500 m覆蓋率分析圖。由圖可知,組團中心公交覆蓋率較高,越往北部邊界覆蓋率越低,未來需要進行公交線路和站點的補充。

圖1 研究區域300 m公交站點覆蓋率分析圖

圖2研究區域500 m公交站點覆蓋率分析圖

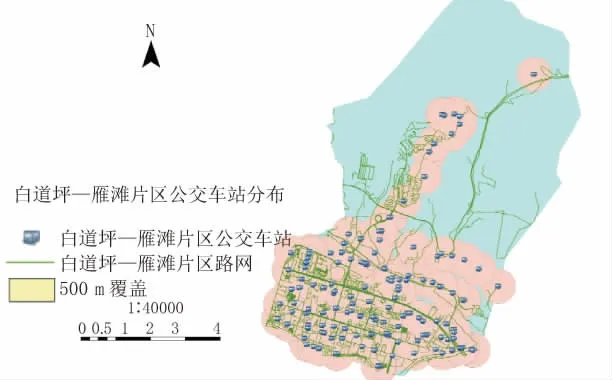

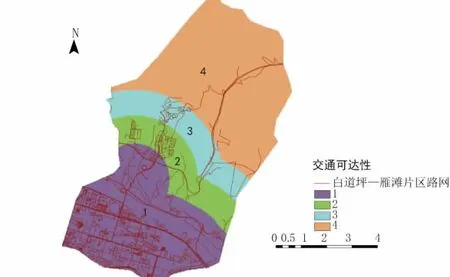

圖3 和圖4分別為研究區域路網可達性和醫療機構交通可達性分析圖。由圖可知:路網可達性程度1級為最好,4級為最差,區域北部路網密度較低,可達性較差;醫療機構可達性程度與路網不同,4級為最好,1級為最差,醫療機構布局區域主要在組團中心,所以北部居民前往就醫的可達性較差,出行時耗較長。其他重要POI可達性與本結果類似,就不再一一列出。

圖3 研究區域路網交通可達性分析圖

圖4 研究區域至醫療機構交通可達性分析圖

3 白道坪片區交通發展策略及優化方案

3.1 交通發展策略分析

3.1.1 合理的產業布局

為了有效避免“職住分離、鐘擺式交通”的現象,未來白道坪片區可以進行部分用地和功能調整,適當引入合理的產業,將高新技術產業、金融業、服務業等有效布局在片區內,減少出行成本和出行時耗。

3.1.2 合理的路網架構

對外,應從城市整體路網架構出發,加強中心區域組團與各組團、組團與組團之間的通道建設。對于布設了大規模居住區的組團,應當保證組團東西南北4個方向中至少有一條連接外圍的快速通道。

對內,應依據控制性詳細規劃,加強區域道路基礎設施建設,完善區域路網結構,提高區域內路網密度,以保證區域內、外交通的有效分流。

3.1.3 合理的公共交通

在公共交通建設因地理條件而嚴重受限的情況下,應當依據區域人口規模,配套相應運量的公共交通,以提高道路的有效占有率,避免公共資源的浪費[7]。合理配置公共交通線路,提倡公交線路定制化。

3.1.4 完善的配套設施

做到片區內部自給自足,各類公共服務設施配套齊全,方便居民在5 min、10 min、15 min不同的生活圈內完成自己的出行目的,減少應配套設施不足而造成的長距離出行、跨區域出行。

3.1.5 先進的區域智慧交通

建立區域交通數據分析和處理平臺,將片區內人、車、路等各類出行需求和出行狀態有效整合,及時發布,方便人們根據實時出行數據規劃和調整自己的出行計劃[8]。

3.2 交通優化方案

3.2.1 完善內部路網,新建對外連接通道

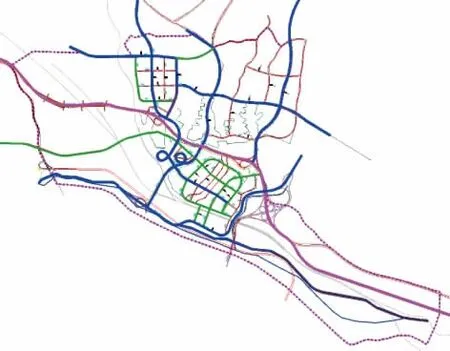

通過逐步完善白道坪片區內部路網(見圖5),提高路網密度,加強內部交通的引導和分流[9]。

圖5 規劃路網示意圖

遠期,在現有對外通道基礎上,增加碧桂園片區東出口(見圖6),直接與現狀鹽什公路連通,分流碧桂園居住區的內部車流,減小雁白黃河大橋通行壓力,同時盡快建設雁青黃河大橋,緩解白道坪片區所有跨河交通都聚集于雁白黃河大橋的交通現狀。

圖6 新增通道示意圖

3.2.2 推進大運量軌道交通建設

白道坪片區規劃人口7.5萬人,根據蘭州市2.27次/d的居民日出行平均次數,預計遠期白道坪居民日出行量為17萬人次。常規公共交通系統運量無法滿足遠期白道坪居民出行量,應當選擇大運量的軌道交通進行區域內客運出行轉換。

規劃軌道交通3號線沿現狀雁北路向東延伸,通過規劃雁青黃河大橋進入北部白道坪片區中心居住區,可承載碧桂園、銀河國際兩個大型居住區的客流。同時,軌道交通3號線與2號線在雁北路站可進行換乘。軌道交通3號線規劃線位如圖7所示。

圖7 軌道交通3號線規劃線位圖

規劃軌道交通3號線可以有效解決白道坪片區、雁灘片區與中心城區的出行聯系,建議進一步推進該項目的實施。

3.2.3 修建跨河索道

因地形原因,白道坪片區與南側雁灘組團存在天然的地形高差,這就造成在兩個組團間建設交通通道極為困難。參照我國重慶、貴州等山地城市的做法,可采取修建跨河索道的方式(見圖8)解決白道坪片區的居民出行[10]。

圖8 跨河索道

跨河索道通常的載客量為40~80人/轎廂,運行速度為12 km/h,采用的動力輸出方式為電力牽引,較為環保。跨河索道適用于地形高差變化較大、跨越江河或峽谷等道路建設較困難的地區。

在跨河索道兩側可設置常規公交換乘站點和共享單車停放點,方便乘客換乘接駁。

3.2.4 構建智慧出行系統

建立以出行信息中心為核心,連接城市公共交通系統、城市出租車系統、城市道路監控系統、城市電子收費系統、城市道路信息管理系統、城市出行信號系統、汽車電子系統及城市停車管理系統的智慧出行系統[11],將人、車、路和出行系統融為一體,為居民提供實時出行信息,有效緩解出行擁堵,快速響應突發狀況,為區域交通出行的良性運轉提供科學決策。智慧出行系統機制如圖9所示。

圖9 智慧出行系統機制

智慧出行以信息的收集、處理、發布、交換、分析、利用為主線,為出行者提供多樣性服務,使出行者可以提前規劃自己的行程,有效減少出行成本[12]。

4 結語

本文以蘭州市白道坪片區為研究案例,對白道坪片區與中心城區交通聯系存在的問題進行了分析,并建立了交通可達性模型。分析結果表明:白道坪片區越接近雁灘片區的部分,交通銜接性越好、通達性更高;離中心城區越遠,交通銜接性越差。最后,筆者提出了白道坪片區的交通發展策略和優化方案。研究成果對具有類似地理特征的城市有一定的參考性和可推廣性。