國際開放教育研究的知識基礎與演進脈絡

——基于Web of Science和Scopus數據的分析

王向旭,楊孝堂

(國家開放大學,北京 100039)

一、引言

近十余年來,國內外以“開放教育”為主題的研究論文增長顯著。在中國知網學術期刊數據庫中以“開放教育”為關鍵詞進行搜索,年度論文發表量在1998年尚不足10篇,2002年已增長至200 篇以上,2005年達到了300篇以上,近年來則穩定在200篇左右。在國際著名文獻數據庫Web of Science(以下簡稱WoS)和Scopus中進行檢索,可以發現近十年來以“open education”為主題的學術論文年度發文量也有顯著的增長。所不同的是,在中文文獻中,“開放教育”的含義通常比較狹窄,多數情況下是代指開放大學(廣播電視大學)的學歷高等教育,而英文文獻中所說的“開放教育”,其內涵則較為豐富復雜。本文基于WoS和Scopus數據庫的數據,對國際開放教育研究的學術論文進行文獻計量、知識圖譜繪制和內容分析,以此梳理和分析國際開放教育研究的知識基礎和演進脈絡,以幫助讀者在國際視野下對“開放教育”這一概念有更為全面和深入的理解。

二、數據來源與研究方法

(一)數據來源

本研究以Scopus和WoS數據庫為文獻檢索來源。檢索時間為2019年12月31日,設置的檢索條件及得到的檢索結果如表1所示:

表1 數據庫選擇與檢索結果

在研究過程中主要采用WoS數據庫的樣本數據,即以對WoS數據庫中549篇論文的題錄數據進行文獻計量和知識圖譜分析,在必要的環節參考Scopus數據庫的樣本數據,以檢驗、佐證和補充相關的研究發現。

(二)研究方法

本研究主要采用三種分析方法。一是文獻計量法,用以統計和分析國際開放教育研究論文的年度發文量、來源國家(地區)、發文機構等信息。二是知識圖譜與可視化法。通過文本挖掘及可視化軟件VOSviewer生成樣本論文的“關鍵詞共現網絡”“作者共被引網絡”“文獻共被引網絡”等知識圖譜及相關數據,三是內容分析法。對“關鍵詞共現網絡”呈現的熱點主題,“作者共被引網絡”呈現出的核心作者的代表作,以及“文獻共被引網絡”呈現的重要文獻進行梳理和歸納,分析和展示國際開放教育研究的知識基礎和演進脈絡,并對國際開放教育研究的特點和未來發展進行總結和展望。

三、研究的主要發現

(一)文獻計量分析

1.年度發文量變化趨勢分析

如圖1所示,國際學術期刊上以“開放教育”為主題的論文,出現于20世紀60年代末期,在20世紀70年代有過一段小的活躍期,但在1980至2005年的二十余年里,該主題研究一直較為沉寂,發文量極少(年度發文量通常僅有1—2篇)。2006年起,該主題研究又開始活躍起來,發文量在隨后的十余年里有了迅速的增長。WoS和Scopus兩個數據庫的統計數據相差不大,所展示出的年度發文量走勢基本吻合。

2.論文來源國別分析

如表2所示,通過對WoS樣本論文作者來源國家(地區)進行統計可以發現,發文量達到7篇及以上的前20個國家的總發文量達到528篇次。其中美國的發文量達到144篇次,總被引頻次達777次,遙遙領先于其他國家和地區,說明美國學者在開放教育這一研究領域,其科研產出無論是發文量還是影響力都處于領先地位。從“篇均被引頻次”這一指標來看,加拿大學者的“篇均被引頻次”最高,達到6.97次,其他“篇均被引頻次”達到4.00以上的依次是荷蘭、英國、美國、南非、德國、澳大利亞。中國學者的發文總量尚未進入前十名,“篇均被引頻次”僅為1.91,表明我國學者在國際開放教育研究中的學術影響力還有待提升。

表2 WoS樣本論文作者來源國家(地區)的文獻計量數據(前20名)

3.論文來源機構分析

如表3所示,在WoS樣本論文中,發文量達到6篇及以上的機構共計12個,其中土耳其阿納多魯大學的發文量排在第一位(36篇),但篇均被引頻次較低(1.67),反映出土耳其阿納多魯大學在開放教育這一領域的論文發表量較高,但論文的學術影響力還有待提高。其他發文量在6篇以上且篇均被引頻次達到5.0及以上的機構有英國開放大學、美國伯明翰楊大學、荷蘭開放大學、加拿大阿薩巴斯卡大學、英國愛丁堡大學、美國伊利諾伊大學系統和西班牙馬德里理工大學。數據表明,在國際學術界,開放教育研究并非是開放大學的專屬領域,發文量較多且篇均被引頻次較高的機構,既包括那些在遠程開放教育頗有建樹的開放大學,也包括相當比例的傳統研究型大學。

表3 WoS樣本論文作者所屬機構信息統計(前12名)

(二)知識圖譜分析

任何一個研究主題或研究領域,都有其研究的知識基礎。從知識圖譜的視角看,所謂知識基礎,是指這一特定領域里那些被學者廣泛引用的著作和文獻。學術出版物中引用的文獻可以被理解為一個網絡,其中每個文獻都是一個節點,通過學者們研究成果的引用,一個(些)節點與另外一個(些)節點彼此鏈接,構成文獻共被引網絡。本研究基于WoS樣本論文文獻共被引網絡所顯示的聚類和相關數據,結合關鍵詞共現網絡和作者共被引網絡及其數據,分析國際開放教育研究的知識基礎,并梳理出其演進脈絡。

1.關鍵詞共現網絡

如圖2所示,樣本論文中與“open education” (開放教育)共現頻次較高的關鍵詞有“OER”(開放教育資源)、“MOOC”(慕課)、“distance education”(遠程教育)、“online learning/education”(在線學習/教育)、“open educational practice”(開放教育實踐)、“open access”(開放獲取)、“open learning”(開放學習)等。

2.作者共被引網絡

如圖3所示,作者共被引網絡及其數據表明,對開放教育研究有較高影響力的核心作者形成了幾個明顯的聚類,其中早期的幾位高影響力作者包括羅蘭·巴斯(Roland Barth),伊凡·伊里奇(Ivan Illich)、羅斯·特勞布(Ross Traub)等,近十余年來的高影響力作者包括戴維·威利(David Wiley)、馬丁·韋勒(Martin Weller)、喬治·西蒙斯(George Siemens)、斯蒂芬·唐斯(Stephen Downes)、約翰·丹尼爾(John Daniel)等,以及聯合國教科文組織(UNESCO)、經濟合作與發展組織(OECD)等國際與地區間組織。

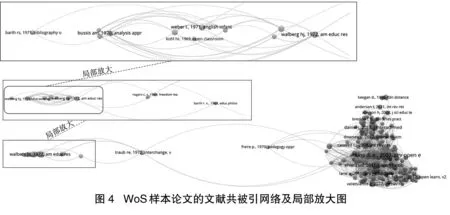

3.文獻共被引網絡

如圖4所示,在WoS樣本論文的文獻共被引網絡中,有7個彼此聯系但又有所區別的文獻聚類,其中,1970年前后的文獻所形成的聚類與其它文獻相對分離,但也有一定的聯系。其它文獻所組成的6個聚類則緊密地聯系在一起,彼此之間沒有明顯的邊界。

左側相對較小的聚類由1970年前后的若干文獻組成,與右邊的主網絡有聯系,但相對獨立。其原因在于這個時期的開放教育研究主要聚焦于中小學領域,其研究旨趣及關注的主要問題與如今的開放教育研究有明顯的區別。右邊的主網絡由多個聚類組成,這些聚類之間雖然有所區別但互相交織緊密聯系,部分核心作者的著作或論文在多個聚類中均有出現。其原因是在近十余年來的國際開放教育研究中,盡管不同學者的關注點有所差異,但他們所關注的“開放”都集中于高等教育領域,并通過共同關注的熱點研究主題彼此緊密聯系。

(三)內容分析

本研究重點梳理和分析了各聚類中被引頻次較高和中介中心性較強的代表性文獻,結合作者共被引網絡和關鍵詞共現網絡的數據,以及文獻共被引網絡中各聚類文獻的特點和出現時間的大致順序,將國際開放教育研究的演進脈絡梳理如下:

1.早期的開放教育研究

“開放教育”這一術語并不是一個新鮮的詞匯,早期的開放教育研究出現于上世紀60—70年代,研究者關注的是英美國家的中小學教育,主要強調的是中小學校教室空間的物理布局,以及中小學教師設計教學的方法,倡導以學生為中心和進步主義的教育思想,與當前國際開放教育研究關注的數字化學習和遠程學習等概念幾乎沒有關系。[1]1969年,Barth, R.S.在《教育哲學與理論》雜志上發表的“開放教育——關于學習的假設(Open Education — Assumptions about Learning)”,是目前已知的最早在標題中明確使用“open education”這一術語的學術論文。同年,Herbert R. Kohl出版的《開放課堂》(The Open Classroom)被視為是西方學術界第一本以開放教育為主題的著作,書中同樣強調了以學生為中心的課堂教學方法和進步主義的教育理念。不過,20世紀60—70年代的開放教育運動實際上并未取得太大的成功,以開放教育為主題的學術論文年度發文量在20世紀70年代出現一個小高峰之后,迅速歸入沉寂,隨后的20年里,西方學術界以“開放教育”為主題的論文發文量寥寥無幾(詳見圖1)。學者們認為這一階段開放教育運動的失敗,在很大程度上是由于理論家們對開放教育效果的過度鼓吹,實踐中遇到的困惑,相互矛盾的研究結果,以及20世紀70年代歐美興起的“回歸基礎運動”對“開放教育運動”的反對和批判。[2—3]

2.“開放學習”“遠程教育”與“開放大學”

20世紀80年代和90年代,“開放教育(open education)”一詞似乎已被學者們所遺忘,取而代之的是“開放學習”“遠程學習”“遠程教育”等術語的興起。“遠程教育”和“開放教育”的關系復雜而微妙,兩者有很大的交集,但并不完全等同。但在二十年前,“遠程教育”幾乎就是“開放教育”的代名詞,因為“遠程”在一定程度上就是為了“開放”,要將教育“開放”給那些無法進入傳統校園學習的學習者,通常就需要采取“遠程”的方法。在許多英文文獻中,“開放大學”也被稱為“遠程教學大學”(Distance Teaching Universities)。盡管單純的“遠程教育”一詞今天似乎已不再時髦,但通過與“開放”的連用,例如“開放與遠程學習”(open and distance learning, ODL),“遠程”一詞仍是國際開放教育研究文獻中的高頻詞匯之一。“開放學習”是另一個與“開放教育”相互纏繞甚至相互重疊的術語,在相關文獻中經常可以互換使用。兩者的細微區別在于“開放教育”彰顯的是機構視角以及研究的學科領域,而“開放學習”則更多地體現和強調了“以學習者為中心”的視角和價值觀。在英國開放大學的倡導和引領下,“開放學習”從20世紀80年代中期開始已經為學術界廣泛接受和使用。

3.數字化學習、在線學習、在線教育

20世紀90年代起,隨著計算機和互聯網的日益普及,數字化學習、在線學習(教育)的概念逐漸為人所熟知。從時間線上來看,數字化學習、在線學習和在線教育的研究文獻在國際開放教育研究中發揮著上承下接的作用,有關數字化學習、在線學習和在線教育的研究在研究內容和研究旨趣上與遠程教育研究有非常高的相關性和類似性,并引領了開放教育資源和慕課等研究主題的出現。盡管后兩者自誕生之后影響力日盛,但數字化學習、在線學習、在線教育這些術語并不會被開放教育資源和MOOC取代,數字化學習、在線學習、在線教育目前仍是國際開放教育研究中的熱點概念。從支撐教育開放的技術維度來看,如果沒有數字化學習和在線教育的充分發展,教育的充分開放幾乎是不可能或不可行的。

4.開放獲取出版

開放獲取出版(Open Access Publishing)的理論與實踐興起于20世紀90年代。與開放教育的其他分支主題不同的是,開放獲取出版關注的不是教育教學,而是科學研究成果的傳播和分配方式。乍看起來,開放獲取出版似乎與開放教育的其它子主題沒有密切聯系,但實際上恰恰相反,它與開放教育的其它各個子主題都有內在的聯系,因為各類科學研究成果,包括論文和著作,顯然是一種重要的教育資源。伴隨著互聯網的普及和數字化時代的到來,開放獲取出版已經成為開放教育各子主題中進展最快、成就最大的分支之一。[4]

5.“開放教育資源”和“慕課”

2002年,聯合國教科文組織將“開放教育資源”作為一個術語首次提出,[5]之后的十余年里被歐盟和經合組織這樣的國際組織及為數眾多的學者所廣泛使用和倡導。在本研究樣本論文的文獻共被引網絡中,有關開放教育資源的文獻在數量和中介中心性上都非常顯著,反映出教育資源的開放是開放教育研究者和實踐者關注的重點。當然,在一定程度上也是因為該術語與“開放教育”的詞組本身存在重疊,在很多文獻中,“開放教育資源”甚至被混同于“開放教育”。不過,已經有越來越多的學者意識到“開放教育資源”只是“開放教育”的一個組成部分,資源只是教育需要“開放”的眾多維度之一。

“慕課”是樣本論文文獻共被引網絡中另一關鍵主題,慕課之所以能掀起如此大的一股熱潮,是因為它受到了來自政治、經濟和教育等諸多利益相關者的共同關注。[6]慕課與開放教育的密切關系,在一定程度上也表現在其名稱上,“大規模在線開放課程”不僅含有“開放”一詞,而且“大規模”也暗含著向更多學習者開放的意味,“在線”則意味著學習地點和學習方式的開放,而“課程”意味著比起“資源”,其涵蓋的教育要素更加豐富,更加完整。正因如此,慕課一度被視為是開放教育的潮頭和風向標,慕課的鼓吹者認為慕課改變了傳統大學的精英主義傾向,破除了知識只向少數人傳播的局限,能夠以較低的成本滿足日益增長的高等教育需求,對于發展中國家發展開放教育尤其有幫助。批評者則指出,慕課對開放教育事業的促進作用被高估了,慕課本身存在很多缺陷并且受到了商業資本的侵蝕和控制,慕課所宣稱的“開放”似乎越來越名不符實,與開放教育的目標已漸行漸遠甚至背道而馳。[7]

6.開放教育實踐

“開放教育實踐”這一術語的產生源自對開放教育資源運動的推動和反思,該術語產生初期主要用于指代推動開放教育資源開發應用的實踐,也有學者將其視為開放教育資源運動的第二階段,[8]再后來則更多地被用作與開放教育資源相并列的專有名詞,指代的內容更加廣泛,不僅關注教育資源的開放,也關注教育政策、教學法、學術和研究的開放。[9]Ehlers將“開放教育實踐”定義為“通過制度政策支持開放教育資源的生產和使用,促進教學模式創新,在學習者的終身學習道路上尊重并幫助他們成為教育資源的共同生產者”。[10]Cronin提出,“開放教育實踐”包括開放教育資源的創建和使用的協作實踐,以及使用參與性技術和社交網絡進行互動、同行學習、知識創造和授權學習者的教學實踐。[11]

7.國際開放教育研究的最新進展

隨著“open education”這一術語在西方學術文獻中的使用越來越頻繁,一些西方學者和研究機構意識到由于這一術語涵蓋的內容較為豐富和復雜,其涵義在實際使用中顯得較為混亂,[12—13]因此嘗試對其涵義進行辨析和界定,并各自做出了多種闡述,例如:歐盟聯合研究中心在其2016年發布的報告中提出,“開放教育是一種教育方式,其目標是消除各種障礙并使學習變得容易、豐富和個性化,從而擴大每個人的受教育機會,提高參與程度;開放教育通常采用數字技術,提供多種教和學、構建和共享知識的方式,以及各種接受正規和非正規教育的途徑,并將兩者連接起來”。[14]荷蘭開放大學克里斯蒂安·施特拉克(Christian Stracke)教授提出,開放教育是指“本著愿景上的開放、運作上的開放和法律上的開放對學習機會進行設計、實現和評估以提升學習者的學習質量”,開放教育的開放性(openness)可劃分為三個范疇九個維度,即“‘愿景’上的開放,包括開放創新、開放認定和開放方法;‘運作’上的開放,包括開放標準、開放技術和開放資源;‘法律’上的開放包括開放易得性、開放許可和開放獲取”。[15—16]《遠程教育》(Distance Education)主編、澳大利亞學者索姆·奈杜(Som Naidu)主張從整體視角來看待“開放教育”這一概念,認為該術語可涵蓋開放教育實踐的各個方面,包括但不限于開放教育資源、開放教學、開放獲取,開放出版、開放學術,以及教學設計、學習機會和學習策略的開放。[17]

近年來,有關開放教育的綜述性研究和專著明顯增多。這類文獻通常著眼于對開放教育發展歷史和概念內涵的梳理與分析,以及對開放教育未來發展的展望,分析的內容也十分豐富,涵蓋了“開放教育資源”“在線學習/教育”“遠程教育”“慕課”“開放獲取出版”等各個與開放教育緊密相關的重要概念和熱點主題,[18]并對開放教育運動的實踐進展有很多批判性分析,在一定程度上體現了國際開放教育研究的前沿和發展趨勢。

四、總結與展望

開放教育是一個不斷發展演化的術語,它涵蓋了一系列教育理念和教育實踐,其主旨是推動人類教育在對象、時間、地點、資源、方式方法等各個維度上開放。從國際學術文獻所展示的知識基礎與演進脈絡來看,該術語誕生于20世紀60年代末,最初關注的只是中小學教育的開放,且在20世紀70年代有一個短暫的研究小高潮,隨后的二十余年中,“開放教育”這一術語在文獻中出現的頻率較低,開放教育的思想更多地體現在有關“遠程教育”“開放大學”“開放學習”的研究中。進入21世紀之后,隨著“開放教育資源”“大規模開放在線課程”“開放獲取”等概念的出現,“開放教育”這一術語再次興起,相關研究文獻也有了快速而顯著的增長,學者們關注的不再是中小學校教育,而是高等教育和終身教育層次上教育各個維度的開放。

開放教育目前是一個涵蓋內容十分豐富和復雜的研究領域,研究者和實踐者可以從其他很多學科領域進入這一研究領域,通常是因為他們有興趣將開放的理念應用到他們原來的學科中。這可以視為是一種優勢,因為不同領域的專家有不同的視角,可以促進開放教育這一研究領域得到迅速發展。但是也導致這一研究領域缺乏足夠的學術共識,甚至連開放教育的定義都顯得混亂不清,其結果是有關開放教育的知識常常被重復“發現”或缺乏有效的累積和傳承。例如,許多MOOC的研究者和實踐者對遠程教育的發展史和相關理論缺乏了解,因此走了許多本可以避免的彎路。[19]多位西方學者指出,半個世紀前發生在中小學的開放教育運動之所以失敗,最主要的原因是反對者們很容易地就將關注點引導到了開放教育運動的淺層表面,分散了開放教育的潛在支持者對開放教育本質的注意力,開放的空間代替了開放的觀念,實體的學習中心代替了學習中心說,開放教育的目標被曲解,開放教育的理念遭受嘲諷和否定。[20—21]如今,新一輪開放教育運動也面臨諸多問題,在過度的鼓吹和喧囂下,有關開放教育的華麗辭藻層出不窮,然而現實遠遠沒有修辭中所描繪的那般美好,開放教育對社會的影響相對于傳統的封閉教育模式仍然較小,開放教育資源并未被充分利用,MOOC似乎也在脫離開放的初衷,開放獲取出版受到出版商等利益集團的阻礙,開放教育機構面臨信譽、資格認證、質量標準、學習者的動機激發與維持等等問題。實踐中,現階段的社會、文化和經濟規則仍然更重視原有物質、政治和法律基礎結構所產生的教育模式,教育制度和教育政策經常有意或無意地傾向于保護那些處于優勢地位的利益群體的利益,開放教育的發展依然任重道遠。[22]

教育在本質上是一種社會性活動,開放教育的終極目標是建設一個“人人皆學、處處能學、時時可學”的人類學習共同體。它不僅服務于傳承和分享人類創造的知識,同樣也服務于各個國家的政治、經濟、社會和人文發展。早在1948年聯合國發布的《世界人權宣言》中,教育就被闡述為一項基本人權,即所有人都有接受各級教育的權利。在聯合國千年發展目標和最近提出的可持續發展目標中,人人都享有公平而優質的教育以及終身學習的機會同樣是重要目標之一。為了實現這些目標,我們有必要全面回顧國際開放教育研究的知識基礎與演進脈絡,汲取歷史上的經驗和教訓,厘清開放教育的概念內涵、價值取向和前進路徑,以更為成熟的理論體系為開放教育的實踐提供支撐。

最后需要指出的是,本研究存在一定的局限性:雖然本文梳理和分析了大量不同時期不同學者的學術貢獻和主要觀點,但一篇綜述性論文顯然無法窮盡所有國際開放教育研究的重要文獻。首先,樣本論文及其所引用的文獻以英文文獻為主,以其它語言出版和發表的研究成果可能在本研究中沒有得到充分反映。其次,研究建立在特定數據庫檢索到的數據基礎之上,部分近期出版和發表的重要文獻以及引文網絡中未凸顯的文獻,其重要性可能沒有得到充分體現。盡管存在以上局限,但本研究以及類似研究還是有其獨特的價值,它可以為讀者勾勒出國際開放教育研究的基本輪廓,通過梳理分析國際開放教育研究幾十年來的知識基礎和演進脈絡,有助于我們更加全面深刻地認識“開放教育”這一概念,有助于探索和構建“開放教育”的學科體系,這也是本研究的出發點和研究目的。