耕地集中連片流轉供給端補貼的福利經濟學分析——以江蘇省三縣市為例

王雅婧,陳欣媛,白魯昕,紀月清

(南京農業大學經濟管理學院,南京 210095)

非農就業比例的增加和耕地流轉的發展為中國農業規模經營提供了先決條件。但現實中,由于耕地的細碎化與地塊的固定性,自發交易往往難以形成充足有效的耕地整合[1]。同時,較高的交易費用也使零散流轉和低租金現象較為普遍[2]。然而,耕地需求方對連片耕地有更高的支付意愿和需求[3],在達到土地轉入大戶所期望的土地規模之前,土地供給方農戶的連片流轉意愿只能是無法實現的潛在供給,實質上造成供給方福利的損失。

為了克服耕地細碎化問題和提高資源配置效率,一些農村地區通過創新土地流轉制度來實現村集體層面的土地集中連片流轉。在集中連片流轉過程中,不同農民耕地流轉的收益和成本存在差異[4],完全強制流轉可能會造成不可估計的社會成本,政府提供政策補貼下農戶自愿參與土地集中連片流轉成為更好的選擇。當實現的潛在福利大于政府付出的補貼成本時,土地集中連片流轉的政策補貼就實現了社會整體福利的凈增加,即使在福利為凈損失的情況下,社會福利的損失數量也小于潛在福利未實現的情況。

江蘇省的經濟發展水平存在由南到北的梯度差異,導致省內地區在土地流轉規模、流轉方式和農戶流轉行為等方面存在明顯差異[5],欠發達地區的土地集中連片流轉依然處于初步探索階段。目前,江蘇省的土地流轉補貼大多為發放給土地承租大戶的規模經營補貼,而發放給土地出租方的補貼較少且金額較低。李乾[6]認為對土地承租方進行補貼的市場扭曲效應最強,提出對土地出租方的補貼應該優先于土地承租方的觀點。同時,已有不少學者對土地流轉補貼的政策效果進行了分析和研究。趙德起等[7]分析作用過程得出,在農民流轉意識與能力培養階段,政府補貼與價格干預可以較好地保證農戶參與的積極性與穩定性;黃祥芳等[8]經過理論與實證發現,土地流轉補貼政策有利于擴大農地流轉規模,提高流轉農戶的土地租金收入。

與此同時,已有部分研究對耕地流轉的租出戶和租入戶進行了福利測算。李慶海等[9]通過多重內生處理效應模型的福利估計發現,租入和租出土地都使農戶的福利水平顯著提高;陳飛等[10]將土地流轉誘因解釋與福利效應評價納入同一框架體系內,得出租入和租出土地均有利于提升農戶收入并降低貧困發生率的結論。但目前,少有研究從土地細碎化角度關注耕地集中連片流轉帶來的規模經營增值,也基本未有針對土地集中連片流轉出租戶補貼政策的福利測算與效率評價。

本研究在考慮集中連片流轉參與率的最低限制前提下,以集中連片流轉補貼政策的效率為出發點,針對不改變種糧用途的土地集中連片流轉進行不同補貼數額下的模擬,福利及效率的測算結果為集中連片流轉補貼政策的推行提供了理論支持與建議。本研究數據來自江蘇省如皋、灌云、金湖3縣市,這些地區都部分推行了耕地集中連片流轉,可以降低農戶對集中連片流轉不了解所形成的假想性偏誤,且3縣市在地理位置、經濟水平、非農就業條件、土地市場化程度等方面存在差異,這些差異均會對補貼政策效率產生影響,以這3縣市土地集中連片流轉供給方為主體的福利研究對欠發達地區的土地集中連片流轉實踐具有指導意義。

1 集中連片流轉土地供求模型

小農戶的土地供給曲線和規模戶的土地需求曲線結合成為村組的土地流轉市場。

1.1 需求曲線

當土地資源稟賦相同時,需求方規模經營戶對連片程度高的耕地通常有更高的支付意愿。集中連片流轉中,同一村組農戶愿意參與的比例(即受償意愿低于大戶租金的農戶比例)往往代表著土地集中連片流轉的程度,達到某一參與率后,規模經營戶所愿意支付的租金也隨之確定。

1.2 供給曲線

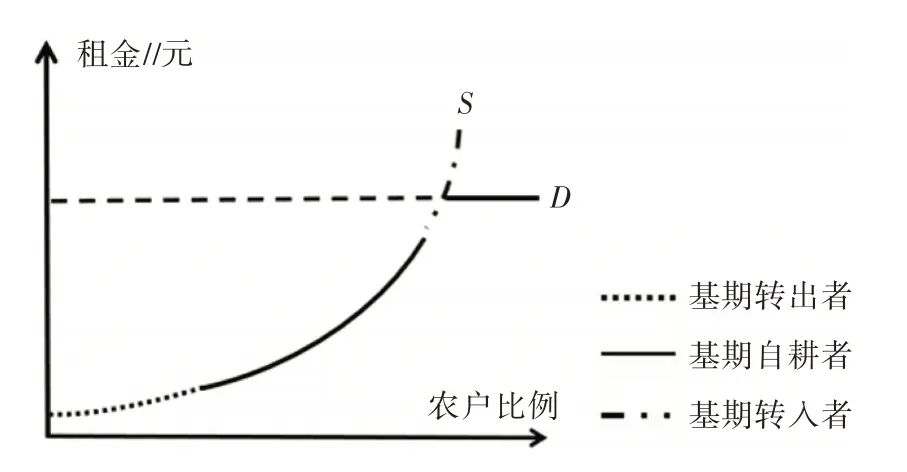

本研究理論上將農戶分為3類。

1)基期轉出者。即已通過非農就業或其他方式轉移勞動力,并將自己的土地零散流轉給熟人或親鄰。基期轉出者參與集中連片流轉的成本為零散轉出租金,往往低于集中連片流轉的租金價格。因此,基期轉出者構成的供給曲線位于左下方,土地集中連片流轉后其福利傾向于增長。

2)基期自耕者。即耕作自家承包地的普通農戶,仍主要從事農業勞動,其集中連片流轉成本為自耕地的土地凈收益,收益為勞動力向非農就業轉移的預期工資收入。基期自耕者形成的供給曲線位于中間,其福利變動的方向取決于成本收益與轉出租金的比較。

3)基期轉入者。即在集中連片流轉前轉入別人耕地進行經營的農戶,其也可能成為土地集中連片流轉的參與者。若考慮規模經營的較高收益,則其轉出耕地的成本更高。基期轉入者構成的供給曲線應位于最上方且較為陡峭,在集中連片流轉過程中福利更可能受損。

綜上,耕地集中連片流轉利益相關者主體構成的供需曲線如圖1。在參與率一定時,所有土地轉出農戶所能獲得的租金相同;參與率提高時,租金水平線也將向上平移。

圖1 耕地集中連片流轉供求模型

2 土地轉出補貼政策的福利分析

在未滿足土地需求大戶的最低參與率要求前,同一村組的農戶個體無法參與土地集中連片流轉交易(圖2)。如果政府為參與集中連片流轉的供給方農戶提供轉出補貼為(P0-P1),則集中連片流轉的土地供給曲線將下移(P0-P1)個單位,從而使農戶的自愿參與率達到最低參與率。此時,土地供給方的剩余為圖中P1BD的面積,而政府補貼成本為長方形P1P0CD的面積,社會整體福利的變動為圖中(a-b)的面積。

圖2 土地集中連片流轉供給方補貼政策影響

本研究使用家庭投工成本來表示農戶務農的機會成本,因而土地凈收益減去自家投工成本可作為自耕者的集中連片流轉受償意愿。基期轉入者在此基礎上將減去租金成本的轉入地凈收益加權平均到自家地上,以表示為其參與集中連片流轉而放棄的規模經營收益。此外,基期轉出者的受償意愿由實際的零散租金來表示。使用土地凈收益衡量農戶受償意愿的方法,有效降低了直接詢價所帶來的主觀性和非獨立性決策問題,但未考量土地集中連片流轉風險的隱性成本。農戶更傾向于將土地以較短期限流轉給親鄰好友來保障自身的承包經營權[11],而土地集中連片流轉的特征往往與之相反,因而,忽略流轉風險的變動可能使租金要價被低估,造成本研究的測算結果在一定程度上高估了社會福利和政策效率。

3 集中連片流轉的福利效應分析

3.1 數據來源

本研究數據來源于2019年對江蘇省如皋、灌云、金湖3縣市農戶的入戶調查,采用分層抽樣和隨機抽樣相結合的方法,對抽取的連片地塊對應的小農戶展開問卷調查。共獲得有效樣本543份,其中如皋市144份、灌云縣249份、金湖縣150份,需求方支付意愿數據則來源于對應調查村組的58份規模戶樣本。

3.2 利益相關主體的描述性分析

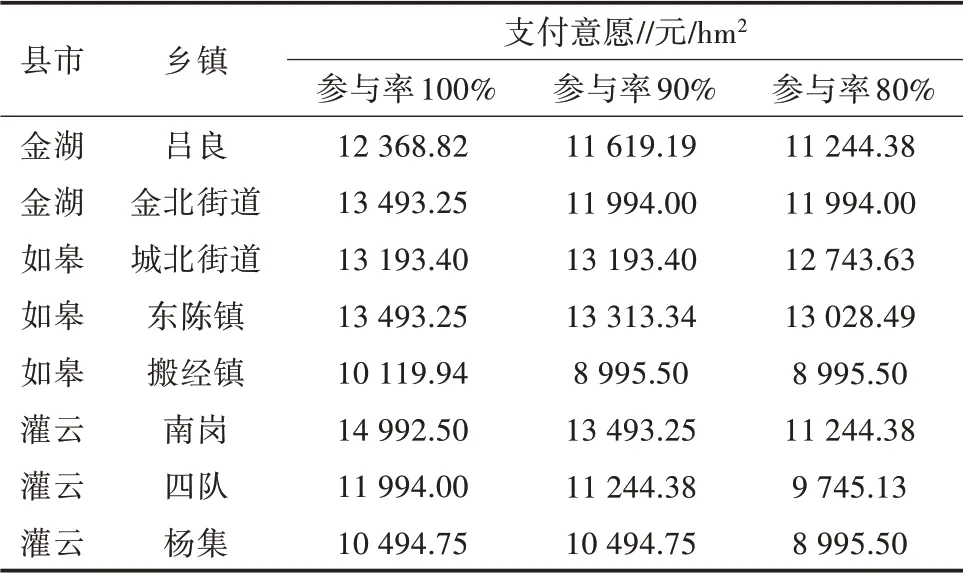

3.2.1 耕地需求方 從3縣市耕地需求方在不同流轉參與率下的支付意愿來看(表1),雖然3縣市鄉鎮的規模經營戶在不同參與率下的租金支付意愿存在差異,但多數滿足土地集中連片程度越高時支付意愿越高這一理論假設。這說明轉入集中連片耕地易于降低單位耕種成本,提高規模經濟實現的可能性。

表1 3縣市耕地需求方在不同流轉參與率下的支付意愿

3.2.2 耕地供給方 3縣市耕地供給方基期主體受償意愿及比例如表2所示。江蘇省欠發達地區農村仍以小規模農業經營為主,3縣市皆是自耕農比例最高。其中灌云縣位于蘇北,非農就業和經濟發展水平都低于其他2縣市,基期轉入和轉出比例最低。如皋市第二、三產業發達且耕地流轉市場更加完善,因而基期轉出比例較高。從基期主體來看,除如皋市自耕農的凈收益明顯低于其他2縣市外,3縣市不同土地供給主體的受償意愿高低與研究假設相一致,基期轉入者的平均受償意愿高于自耕農,基期轉出者的受償意愿又低于以耕地收入為主的自耕農戶。當某一地區以低租金零散轉出的農戶或種植收益較低的自耕農較多時,土地集中連片流轉越容易達成且農戶的整體凈福利更高。

表2 3縣市耕地供給方基期主體受償意愿及比例

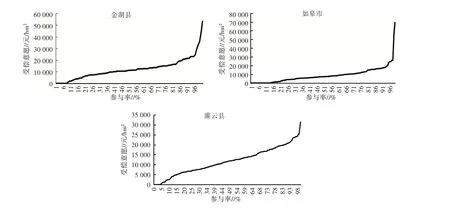

圖3由3縣市土地供給農戶的受償意愿繪制而成,其形狀與研究假設大致吻合。如皋市的整體受償意愿較低且曲線向上的拐折點靠后,說明其易于實現土地集中連片流轉和福利凈增長,而灌云縣與之相反,曲線形狀差異來源于2縣市在基期主體特征和土地凈收益上的差異。

圖3 3縣市耕地供給方受償意愿

3.3 土地供給補貼的福利測算及政策效率

各地區的人均耕地面積和土地細碎化程度存在差異,大戶適度規模經營所需的土地集中連片程度也并不相同,本研究使用80%為調查地區土地集中連片流轉的農戶最低參與率。農戶整體的福利變化由一定參與率下的支付租金與村組個體農戶受償意愿的差值加總所得,減去補貼政策成本即為社會凈福利。為了便于不同地區間或不同補貼額下進行福利比較,本研究使用每公頃凈福利指標,同時使用成本收益率指標衡量政府每1元補貼成本帶來的凈福利增長量,以此衡量補貼政策執行的效率。每公頃潛在福利表示在參與率未達最低標準情況下供給農戶未實現剩余的每公頃均值,依據最低參與率80%的支付租金測算。

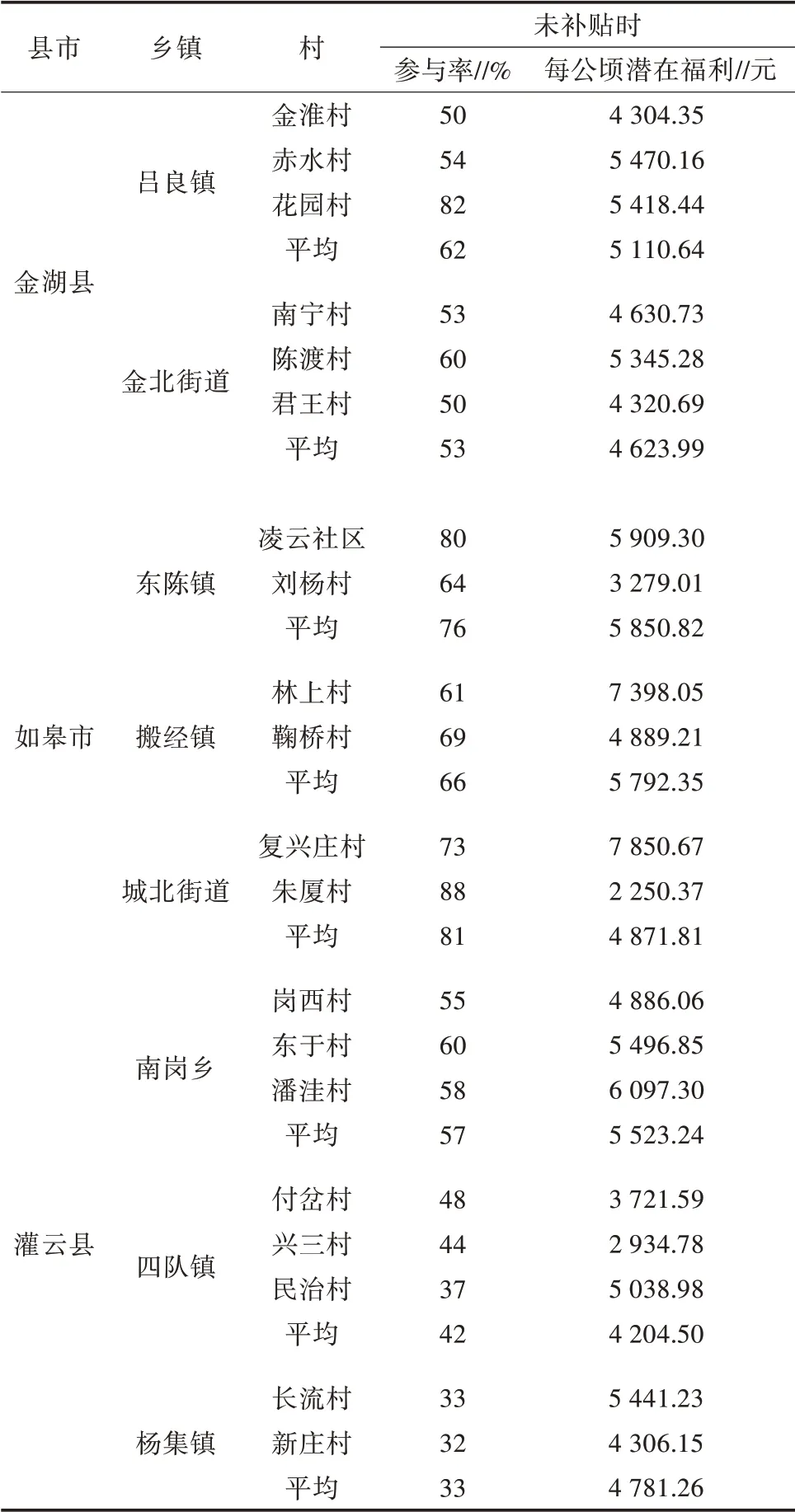

由未補貼時的潛在福利測算(表3)可知,在未實行土地集中連片流轉的轉出補貼時,僅有如皋市東陳鎮凌云社區和城北街道朱廈村的自愿參與率可達集中連片流轉的最低標準80%,如皋市鄉鎮的平均參與率也最接近最低參與率。金湖、如皋、灌云3縣市鄉鎮的每公頃潛在福利有較明顯差異,但基本在3 000~6 000元。

表3 未補貼時的潛在福利測算

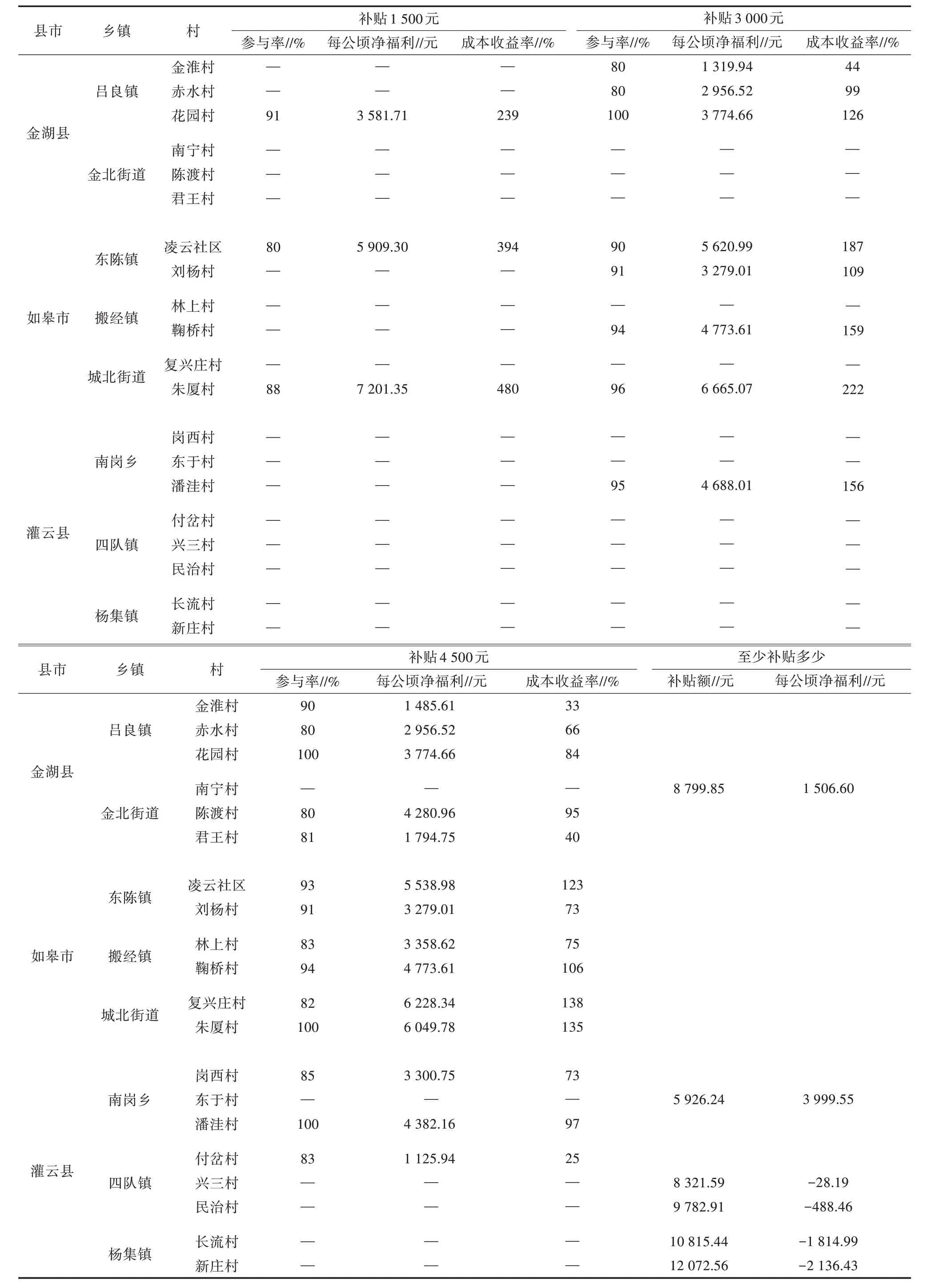

由不同補貼數額下的福利測算結果(表4)可知,當參與集中連片流轉的土地轉出補貼為每公頃1 500元時,僅有位于金湖縣和如皋市的3個村莊能達到80%的最低參與率;當補貼為每公頃3 000元時,僅有金湖縣呂良鎮和如皋市東陳鎮能全部達到最低參與率;當補貼為每公頃4 500元時,在如皋市調查的幾乎全部地區都能達到最低參與率,且補貼后的每公頃凈福利和成本收益率明顯高于其他地區,說明該地區進行土地集中連片流轉供給補貼的可行性最高,金湖縣次之。灌云縣由于第二、三產業較不發達、非農就業機會相對匱乏,調查樣本中,灌云縣基期轉出者比例最低且自耕戶凈收益相對更高,再加上土地集中連片流轉市場尚未完善,交易成本高而集中連片流轉租金低,實現集中連片流轉的難度更高,即使在高額補貼下,政策成本收益率也很低甚至為負。

表4 不同補貼數額下的福利測算結果

對同一個地區來說,補貼金額越多,能達到的參與率一般也越高,但參與率提高的程度并不明顯,部分地區甚至難以實現80%及以上的參與率,說明土地供給方主體間存在異質性,少數農戶受償意愿過高;雖然參與率更高時,大戶支付意愿一般也越高,但每公頃潛在福利在支付租金和參與率均提高下無明顯增減,同時隨著政府補貼費用的上升,集中連片流轉補貼政策的成本收益率明顯下降,實行效率降低。

4 小結與建議

本研究利用土地凈收益衡量江蘇省3縣市土地供給方的受償意愿,以此為依據測度集中連片流轉的土地供給曲線,進而測算村組在不同補貼數額下達到最低參與率后的福利變化。結果表明,調查地區在政策補貼下達到最低參與率后,多數村莊能實現社會福利凈增加,土地集中連片流轉轉出補貼政策的可行性在于土地供給者的潛在福利在交易達成時得以實現。同一地區的補貼金額增加時集中連片流轉參與率也逐漸上升,雖然土地供給方的福利會增長,但社會整體的每公頃凈福利基本不變且政策的成本收益率明顯下降,說明未來土地集中連片流轉補貼應該因地制宜地選擇,確保有效交易達成的低補貼額,提高土地流轉補貼資金的使用效率。

調查地區各村莊在模擬土地集中連片流轉后的福利變化存在一定差異,如皋市總體凈福利最高,其次是金湖縣,而灌云縣相比最低,非農就業水平越高以及地塊規模收益增長突出的地區進行集中連片流轉政策補貼的操作性更強。現實中,各地政府可根據實際情況制定補貼政策,對非農經濟較發達的地區鼓勵土地適度規模經營,對符合條件的土地集中連片流轉項目進行補貼。而對非農經濟不發達的地區,農業仍然是農戶的主要收入來源,還須保留以小農戶家庭經營為主的經營模式。因此,是否推行耕地集中連片流轉及補貼金額的確定應視各地區的流轉條件和基期主體特征而定,不能采取統一標準來盲目地全面推行。

政府適當的補貼政策干預能夠發揮改善農業平均經營規模、提高農業現代化水平的作用[12]。本研究說明土地集中連片流轉供給補貼政策的經濟合理性,同時也應注意提高補貼政策的經濟效果,優先選擇福利改善明顯和成本收益率高的地區和補貼金額來推行土地集中連片流轉。