馬關(guān)茶樹資源開發(fā)調(diào)研

周錦艷

(云南考槃文化傳播有限公司,云南 昆明 650000)

0 工作背景資料

云南省文山州馬關(guān)縣氣候類型跨北熱帶、南亞熱帶、中亞熱帶和北亞熱帶,適宜茶樹生長。馬關(guān)縣古茶樹、老茶樹、野生茶樹種質(zhì)資源主要分布在古林箐、夾寒箐、蔑廠、八寨、大栗樹、小壩子、都竜、南撈8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)14個村委會16個自然村。約7萬多株,覆蓋面積約1200hm2。全縣茶葉種植面積為1.6萬畝,共建有茶葉初制所9個,年加工毛茶400噸。精制茶廠2家。加工與市場流通環(huán)節(jié)不太理想,產(chǎn)品沒有發(fā)揮獨特優(yōu)勢、沒有成熟品牌,大部分以銷售毛料為主,運輸?shù)桔潞W銎斩觳璧恼{(diào)配料。

2018年2月18日西南林業(yè)大學(xué)綠色發(fā)展研究院聯(lián)合考槃茶藝培訓(xùn)中心組成聯(lián)合考察組,對古林箐鄉(xiāng)卡上村委會樹齡最大的古茶樹進行實地考察,初步鑒定了古茶樹資源的類型。后經(jīng)多次座談、查閱文獻資料、實地考察、野外調(diào)查、檢驗檢測、感官審評、分析論證,為古林箐古茶樹的研究、開發(fā)利用奠定了基礎(chǔ)。

1 調(diào)查目的意義內(nèi)容方法

1.1 調(diào)查的目的意義

通過對云南省文山州馬關(guān)縣古林箐古茶樹進行實地考察,了解當?shù)毓挪铇涞姆植记闆r,為云南古茶樹的多樣性的分布以及親緣關(guān)系奠定基礎(chǔ)。同時探討馬關(guān)茶品種適制性,改進加工工藝,改善茶葉品質(zhì),提升馬關(guān)茶產(chǎn)品市場價值。探討當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境與古茶樹的利用與保護。

1.2 調(diào)查內(nèi)容

對馬關(guān)縣古林箐現(xiàn)存的樹齡最大的古茶樹進行實地觀測和取樣,了解古茶樹的生態(tài)環(huán)境,品種特性,標本采集,開展古茶樹基因遺傳資源的研究和搜集。與當?shù)夭柁r(nóng)溝通、交流,了解當?shù)貍鹘y(tǒng)加工方式,銷售情況,品飲習(xí)慣,探討馬關(guān)茶與其他茶葉品質(zhì)特征的不同、古茶樹的利用與保護等。

1.3 調(diào)查方法

調(diào)查方法是以座談、交流為輔,實地觀測記錄、審評、品鑒為主,結(jié)合資料分析、討論研究,對樹高、胸徑、地徑、冠幅、葉片大小、花、果等指標進行實測記錄,采用數(shù)碼相機對古茶樹進行多角度拍照,剪取具有代表性枝條壓制標本;采摘了芽苞,通過自然晾干,形成白茶,并對其進行八項因子感官審評、品鑒。

2 調(diào)查結(jié)果

2.1 古林箐鄉(xiāng)卡上村1號古茶樹形態(tài)特征

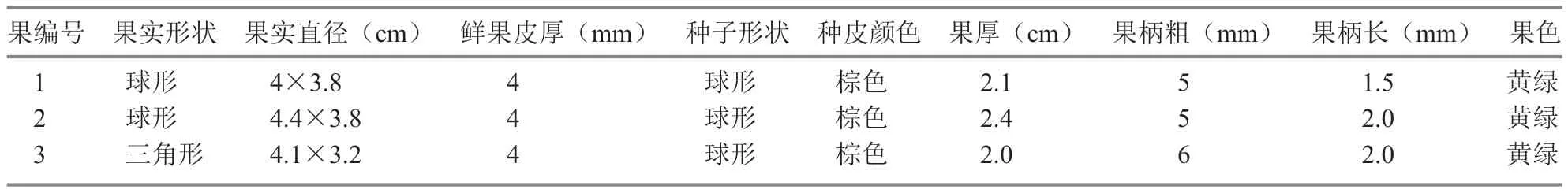

古林箐鄉(xiāng)卡上村1號古茶樹生長在文山壯族苗族自治州馬關(guān)縣古林箐國家森林公園,位于古林箐鄉(xiāng)卡上村委會,海拔1789m,經(jīng)緯度:22.8512°N,103.9839°E,生長地土壤為泥質(zhì)巖類黃棕壤,坡向坐東向西,野生型。喬木型,樹姿直立、半張開,分支密度密。學(xué)名馬關(guān)茶(Camellia makuanica)。小喬木型,樹姿直立,分枝密,樹高約 7.5 m,樹幅約 5.2×5.3 m 。從基部干徑分成2枝,其中1枝基部干徑52.8 cm,胸徑17.7 cm ;第2枝基部干徑43.5 cm,胸徑 34.8 cm,第2枝又分枝為3枝,胸徑分別為(22.7 cm、31.1 cm、7.5 cm )。芽葉黃綠色,芽葉多茸毛,葉質(zhì)中,葉基楔形,葉身內(nèi)折,葉色正背面深綠、綠色,葉齒形態(tài)中、淺,葉緣微波,葉面微隆起,葉背無茸毛,葉漸尖,橢圓形,平均葉長12.4cm,葉寬4.53 cm,葉脈7~8對,萼片5~6 片、無毛。花冠直徑5.23 cm,花瓣8~10枚、白色、質(zhì)中、無毛,子房多毛,花柱5裂。果實有三角形、球形,果徑4.1×3.6 cm,鮮果皮厚4 mm,種子球形,種皮棕色,果厚2.15 cm,果柄粗5 mm,果柄長 1.83 cm,果黃綠色。周邊有野生型和栽培種茶樹,調(diào)查天氣為晴天。(如表1、表2)

表1 卡上村1號果特征

表2 卡上村1號古茶樹葉片性狀

2.2 卡上村2號古茶樹形態(tài)特征

生長在馬關(guān)縣古林箐鄉(xiāng)卡上村,海拔1765m,經(jīng)緯度:22.8517°N,103.9821°E,土壤黃棕壤,坡向坐北向南,野生型。喬木型,樹姿直立、半張開,分支密度密。樹高約7.6m,樹幅約 8×8.2 m。基部干徑35.8cm,有分枝,其中一枝基部干徑18.8 cm,另一枝基部干徑33.3cm,胸徑處分枝較多。芽葉黃綠色,芽葉有茸毛特多。葉質(zhì)硬,葉基楔形,葉身內(nèi)折,葉正背為深綠、綠色,葉齒疏、淺,葉緣微波,葉面微隆起,葉背無茸毛,葉漸尖,橢圓形,平均葉長17.56cm,葉寬6.25cm,葉脈9.93對,無毛。花約10瓣,花冠直徑約5.9cm,花瓣長2.3cm,花瓣質(zhì)地中,花柱開裂數(shù)5,子房有茸毛,萼片數(shù)4~5片,萼片無茸毛,綠色。調(diào)查時未發(fā)現(xiàn)果子。

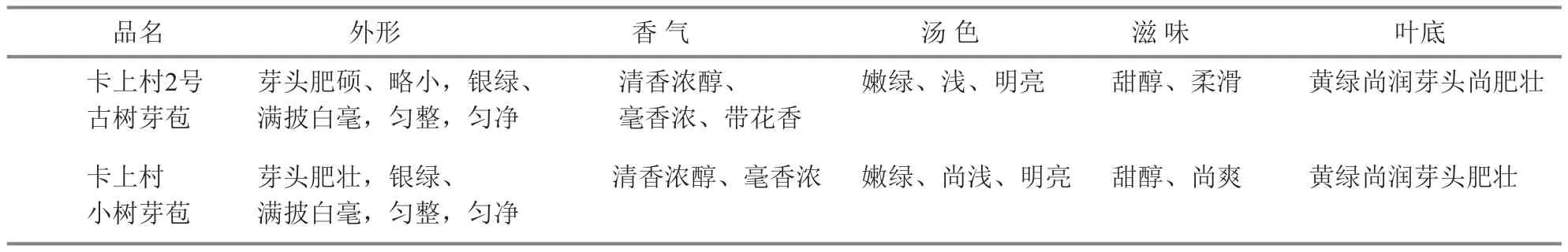

2.3 感官審評記錄表(如表3)

表3 卡上村2號古茶樹、小樹芽苞感官審評記錄表

3 分析討論

3.1 以現(xiàn)有馬關(guān)茶樹自然群落建立種質(zhì)資源圃

茶葉專家呂增耕編著的《中國茶樹》記載:“我國云南為茶樹的原產(chǎn)地,滇東南為茶的起源中心之一,從起源中心再向外擴展。地處北緯23°40′-24°10′,東經(jīng)103°10′-105°20′的文山、紅河兩自治州,共11個縣,分布有17個種,2個變種,其中有新種9個,新變種1個,占云南全省茶種總數(shù)的59.4%,占世界茶種總數(shù)的47.5%。在形態(tài)上屬于原始類型的廣南茶、廣西茶、五室茶、厚柚茶、馬關(guān)茶、老黑茶等都是主要產(chǎn)在這一狹長地域,而只有在原產(chǎn)地和起源中心才可能集中這么多性狀各異,但在系統(tǒng)發(fā)育上又有親緣關(guān)系的物種。根據(jù)考察結(jié)果,廣南茶、厚柚茶、馬關(guān)茶主要分布在滇東南的西疇、麻栗坡、馬關(guān)、文山、廣南、金平、屏邊等地,它們的分布相對集中,又具有較典型的原始特征,所以認為是原始種的代表類型。處在北回歸線上的西疇、馬關(guān)等地,便是茶的起源中心”。

3.2 可按品種分開試制,摸索適制性

具有獨特品質(zhì),對茶樹品種適制性進行試驗,可以做出優(yōu)異品質(zhì)的茶葉產(chǎn)品。野生型茶樹在系統(tǒng)發(fā)育過程中具有原始的特征、特性和豐富的變異類型,抗逆性強,是研究茶樹演化、分類和進行高抗新品種選育的重要材料,更是發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)檢測種質(zhì)資源庫。栽培型茶樹是經(jīng)長期的自然選擇和人工栽培馴化而形成的,其變異十分復(fù)雜,但就主題特征看,芽葉一般多茸毛,茶葉中氨基酸、茶多酚、可溶性糖和果膠質(zhì)含量都比較豐富,是優(yōu)質(zhì)紅茶、綠茶和普洱茶加工制品的首選優(yōu)質(zhì)原料。眾多的變異體又是進行茶葉種質(zhì)創(chuàng)新和新品種選育的重要基因源。

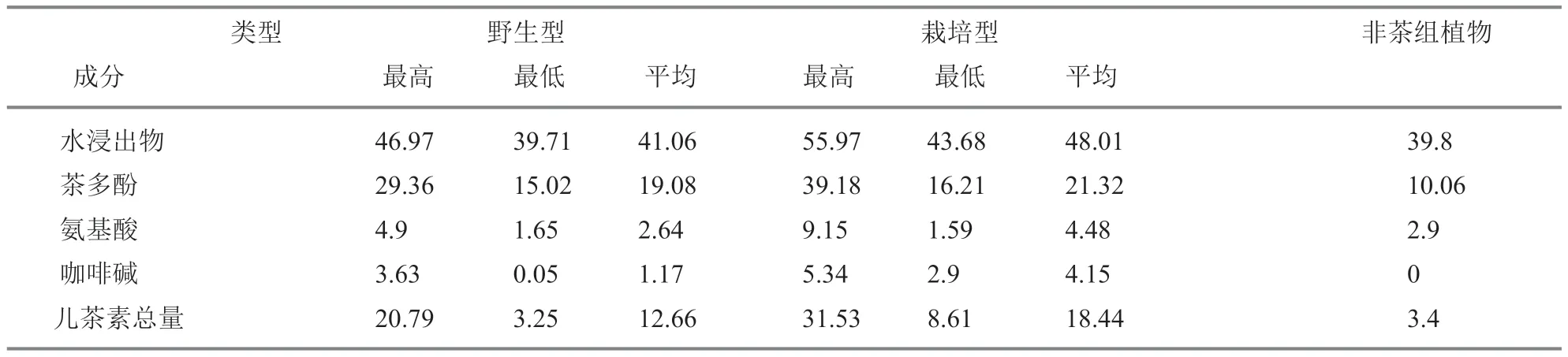

3.2.1 從表4可知:生化分析常規(guī)5項:栽培型茶樹5項成分的最高值、最低值和平均值均高于野生型茶樹,這是反映了茶樹進化程度上的差別,文山州茶樹種質(zhì)資源具有進化上的系統(tǒng)性和連續(xù)性,從這一層面也表明滇東南是茶樹原產(chǎn)地核心區(qū);二是栽培型茶樹制茶品質(zhì)總體上優(yōu)于野生型茶樹的生化基礎(chǔ);三是說明文山州茶樹種質(zhì)資源有著選育新品種的豐富基因源。

表4 文山茶葉內(nèi)含成分表

3.2.2 茶多酚、兒茶素:茶多酚和兒茶素是制優(yōu)質(zhì)紅茶和普洱茶的重要生化物質(zhì)。文山州栽培型茶樹茶多酚和兒茶素最高值分別是39.18%、31.53%,平均值分別是:21.32%、18.44%,表明栽培型茶樹資源更適合制作優(yōu)質(zhì)紅茶和普洱茶。

目前,古林箐古茶園茶樹長勢良好,已采摘利用,茶區(qū)產(chǎn)品有生產(chǎn)曬青毛茶、烘青綠茶、紅茶,白茶等,市場反應(yīng)不算理想,加工工藝有待提升,大部分曬青毛茶被運輸?shù)桔潞2鑵^(qū)發(fā)酵熟茶,沒有體現(xiàn)出古樹茶應(yīng)有價值,專家們對此茶樹產(chǎn)品內(nèi)含成分進行檢測:水浸出物41.66%、茶多酚20.96%、氨基酸1.77%,咖啡堿0.09%,兒茶素7.45%,兒茶素[(+)C]0%、表兒茶素(EC)0.33%、表沒食子兒茶素(EGC)5.21%、表兒茶素沒食子酸酯(ECG)0.40%、表沒食子兒茶素沒食子酸酯(EGCG)1.51%。

3.2.3 從早期專家考察記錄,數(shù)據(jù)分析,以及我們對當?shù)夭枞~成品的品鑒,采摘芽苞自然涼干做成白茶,并進行審評記錄等。綜合各種材料進行參考分析,馬關(guān)茶加工紅茶、白茶、綠茶是不是更好,更能提升它的品質(zhì)及市場價值。

3.3 創(chuàng)馬關(guān)名茶名旅

馬關(guān)古林箐原始森林位于文山壯族苗族自治州馬關(guān)縣古林箐鄉(xiāng),地處兩州(文山州、紅河州)三縣(馬關(guān)縣、河口縣、屏邊縣)交界處,東接河口縣,南鄰河口,西與屏邊縣白河鄉(xiāng)相連,北與篾廠鄉(xiāng)毗鄰。是省級自然保護區(qū)。保護區(qū)內(nèi)最高海拔2028.4米。最低海拔160米,相對高差1868.4米,面積6852公頃,是云南省北回歸線以南的一塊神秘的綠色寶地,2002年5月,保護區(qū)提升為省級自然保護區(qū)。保護區(qū)內(nèi)不僅生物多樣豐富,而且自然風(fēng)光奇特,風(fēng)景秀麗,集雄偉,險峻,神奇于一體,是科研旅游的理想之地。

古林箐原始森林古樹連綿,溪流縱橫。站在山頂眺望林海風(fēng)光,可見云霧繚繞在山間,巒峰忽隱忽現(xiàn),九曲十八彎里霧海茫茫,感覺自己仿佛在天上而飄飄欲仙。被人們冠以“天然氧吧”、“綠色寶庫”和“避暑花園”等美稱。向古茶樹村落的村民普及茶文化知識,讓古茶樹村落人居環(huán)境得已提升,與國家鄉(xiāng)村振興有效銜接。讓更多的人喜歡茶,會喝茶。打造古茶樹品牌,如“馬關(guān)古林箐古樹茶”等。文旅結(jié)合,打造茶旅一體化項目,馬關(guān)古林箐原始森林中有很多珍稀植物值得探秘,可以建立古林箐茶林旅游景點,讓游人既觀光又增長了茶葉知識。

3.4 提供育種創(chuàng)新

古茶樹資源是茶樹品種選育的優(yōu)良親本材料,尤其是野生型茶樹,是新品種選育不可替代的初級基因源。選育茶多酚含量超過35%、氨基酸含量超過4%的高產(chǎn)、高抗新品種和國際市場具有競爭力的低咖啡堿新品種,為茶葉精、深加工產(chǎn)品提供原料,創(chuàng)制獨特馬關(guān)茶產(chǎn)品,提高馬關(guān)茶的產(chǎn)品市場競爭力,推動茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.5 關(guān)于古茶樹的保護

古林箐野生古茶樹是不可多得不可再生的寶貴資源,在合理利用的情況下切實做好保護工作。提高人們對古茶樹的保護意識,積極采取相關(guān)有效措施來保護古茶樹和古茶樹群落尤其重要。對于古茶樹的保護工作可以從以下幾個方面來開展:①樹立標志牌:在古茶樹分布地區(qū)樹立“馬關(guān)縣人民政府關(guān)于加強古茶樹資源保護的通知”公告牌,對茶齡較大的古茶樹進行掛牌保護等。②加強宣傳,提高對古茶樹的保護意識。統(tǒng)一管理,分級采摘。③加強古茶樹養(yǎng)護管理,對古茶樹進行病蟲害防治措施,劃定古樹茶生態(tài)保護區(qū),禁止任何單位或個人砍伐以及在保護區(qū)開荒種地等活動。④合理開發(fā)利用古茶樹資源,建立資源庫,為培育高優(yōu)生態(tài)茶樹提供寶貴的基因源同時,促進古茶樹資源的永續(xù)利用。為進一步全面的了解古茶樹,尤其是野生古茶樹的植物學(xué)性狀作更全面的描述,以及其直接利用價值作出評價,今后還需完善考察工作并進行深入的科學(xué)研究。