以梅毒疹和脫發為表現的幼兒獲得性梅毒一例

晁 青 劉根起 程 方

1菏澤市立醫院皮膚科,菏澤,274000;2菏澤醫學專科學校,菏澤,274000

臨床資料患兒,男,3歲6個月。因肛周、外生殖器處紅褐色斑疹、斑丘疹1個月余,頭部蟲蝕狀脫發1周就診。1個月前發現其肛周及外生殖器部位有豆粒大圓形或類圓形紅褐色至灰褐色斑疹、斑丘疹,皮疹逐漸增多擴展,1周前發現其頭部多處散在性脫發,頭發較稀疏松軟,脫發區邊界不清,斷發參差不齊,無自覺癥狀。患兒為第一胎,38周+3順產,出生體重為3.2 kg,身長51 cm,發育正常,患兒既往體健,父母否認有家族遺傳病史,無手術外傷史和輸血史。父母體健,婚前檢測無性病史,孕前及分娩前檢測無異常,否認有婚外不潔性接觸史。患兒父母長期外地工作,由外祖父母照看喂養。體格檢查:系統檢查未見明顯異常。皮膚科檢查:頭部多處形狀大小不一的脫發區,毛發長短不一,邊界不清,頭皮未見異常(圖1)。肛周及外生殖器部位散在圓形或類圓形紅褐色斑疹、斑丘疹,部分有少量薄層鱗屑,邊界清楚(圖2),掌跖部皮膚未見異常。

圖1 頭部脫發表現 圖2 肛周、外生殖器皮疹 圖3 電子皮膚鏡(偏振光模式×50):無毛征(紅色箭頭);黑點征(藍色箭頭);褐色環(綠色箭頭)

實驗室檢查:患兒TPPA陽性,RPR滴度1∶32。脫發區真菌學檢查陰性,電子皮膚鏡檢查示脫發區局部皮膚無毛,毛發粗細不均,尖端變細,黑點征陽性,可見部分毛囊周圍褐色環,局部可見短毳毛(圖3)。

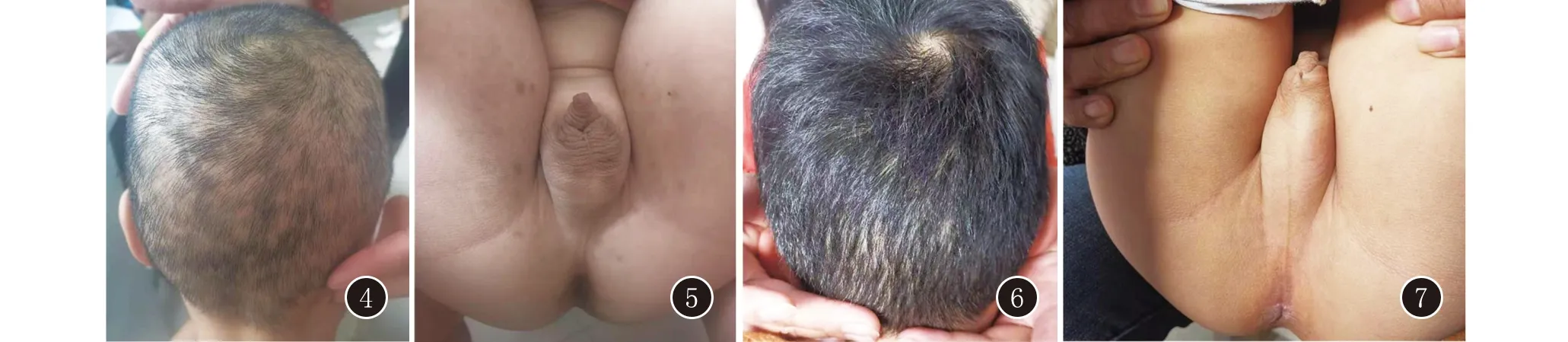

為明確診斷及確定傳染源和傳播方式,對其密切接觸者,包括父母、祖父母及外祖父母均進行梅毒血清學檢查,結果顯示:患兒父母和祖父母TPPA陰性,RPR陰性;其外祖父母(58歲,55歲)TPPA均陽性,RPR陽性,滴度分別為1∶16和1∶64。單獨分開追問其外祖父母病史,均否認有虐童行為,否認有婚外不潔性接觸史,無重大手術和輸血史。根據患兒典型臨床表現、實驗室檢查、電子皮膚鏡檢查及其外祖父母梅毒檢查結果,診斷為獲得性二期梅毒。治療:給予患兒芐星青霉素100萬U,im,每周1次,連續3周,外祖父母芐星青霉素240萬U,im,每周1次,連續3周。療程結束3個月后復查滴度:患兒滴度降至1∶4,外祖父母滴度分別降至1∶8和1∶16。患兒脫發及皮疹均明顯好轉(圖4、5)。

圖4、5 治療后3個月脫發區縮小,部分毛發長出,皮疹大部分消退 圖6、7 治療6個月后毛發完全長出,皮疹完全消退

6個月后復查:患兒TPPA陽性、RPR陰性,外祖父母滴度均為1∶2。患兒脫發區毛發長出,肛周皮疹完全消退(圖6、7)。

討論有印度學者研究報道,近3年來兒童獲得性梅毒發病率呈輕微上升趨勢,可能與社會的壓抑和兒童性虐待發生率升高有關[1,2]。本例患兒母親無梅毒病史,排除胎傳梅毒的可能性,其日常生活由其外祖父母照看,且二人均為活動性梅毒患者,否認虐童行為,考慮密切接觸傳播的可能性較大。田分等[3]報道一例疑似日常接觸(KTV人員)所致2歲女童感染獲得性梅毒。追問其外祖母,曾多次咀嚼食物給患兒,不排除唾液傳播的可能性。Zhang等[4]報道一例2歲男嬰通過其祖母咀嚼過的食物傳播而感染獲得性早期梅毒。如果家庭成員或照料者感染了活動性梅毒,兒童可因非性接觸而感染梅毒。Long等[5]描述了3例從照看者處感染的學齡前兒童獲得性二期梅毒的病例,國內也有類似病例報道與照護者密切接觸感染的兒童獲得性梅毒患兒[6]。梅毒疹好發于軀干、肩及四肢屈側,但本例患兒只發生在肛周和外生殖器部位,國內外尚未有類似報道。Long等[7]報道一例中國家庭三代人獲得性梅毒,幼孫皮損為肛周扁平濕疣和蟲蝕狀脫發。梅毒疹出現稍早,癥狀明顯,梅毒性脫發出現稍晚,由梅毒螺旋體侵犯毛囊引起,經過早期積極驅梅治療后,脫發區毛發可長出。Luo等[8]曾報道過一例2歲男孩以蟲蝕性脫發為唯一皮膚表現的獲得性二期梅毒。對于患者本身、家人和密切接觸人群而言,梅毒的危害極大,對全身器官臟器都可產生多種可逆或不可逆損害。而二期梅毒是梅毒螺旋體進入血液后產生的多種損害,表現常缺少特異性,極易混淆誤診。從本例患兒的治療反應來看,幼兒對芐星青霉素反應很好,治療1個療程后,3個月滴度明顯降低,皮疹減輕,脫發區毛發長出,6個月隨訪時滴度已轉陰,皮疹消退,毛發完全長出。因此,對于有疑似或常見病常規治療無效時,對于幼兒和其密切接觸者應詳細詢問病史,仔細進行體格檢查,并做梅毒化驗檢查,以期早期確診并正規治療。