不同位置角膜切口對白內障術后角膜散光和裸眼遠視力的影響分析

李國梁

(梧州愛爾眼科醫院,廣西 梧州 543000)

0 引言

白內障屬于國內致盲率第一的眼科疾病,在老年人中十分常見,臨床治療時首選手術。伴隨生活質量提升與壽命延長,更多老年人對視力及術后視覺質量提出了更高要求,使得白內障手術不僅僅局限于復明,而朝著屈光手術轉變。白內障術后散光常源于術前就已存在角膜散光及術中引發的手術源性散光(SIA),盡可能減少術后的散光殘留、提升術后患者視覺質量已逐漸成為白內障手術一個重要組成部分[1]。以往傳統手術中采取角膜固定性切口雖能改善術后患者的視力,然而術后常伴隨角膜散光的問題。有研究發現[2],白內障患者于超聲乳化術中采用角膜陡峭軸切口可有效減輕其角膜散光,但也有學者發現該方法對臨床驗光結果無意義[3]。為此,本文就術中不同位置的角膜切口對白內障術后角膜散光及裸眼遠視力的影響開展分析,內容如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料。采用整群抽樣法抽選2018年3月至2020年3月于本院行手術治療的白內障患者共3368例進行研究,依據隨機數表法將其中1684例納入對照組,余下1684例納入觀察組。對照組男898例,女786例,年齡59~80歲,平均(70.12±4.38)歲,術前裸眼視力0~0.4,平均(0.25±0.10),病變部位:左眼825例,右眼859例。觀察組男886例,女798例,年齡60~78歲,平均(70.20±4.12)歲;術前裸眼視力0~0.4,平均(0.26±0.08);病變部位:左眼830例,右眼854例。兩組一般資料差異不顯著(P>0.05),有一定可比性。本研究得到院內醫學倫理委員會許可。納入標準:①開展眼科檢查明確診斷為老年性白內障,同時具備手術指征。②年齡≥60歲且<85歲。③均取得患者和其家屬知情同意。④未植入功能性人工晶狀體患者。排除標準:①植入功能性人工晶狀體者排除。②存在葡萄膜炎或者青光眼等器質性病變者。③存在角膜病變或者眼部手術史者。④角膜存在不規則散光者。⑤存在手術禁忌癥者。⑥中途退出或者拒絕參與此次研究者。⑦依從性較差,無法配合進行復查者。

1.2 方法。所有患者均行白內障超聲乳化摘除及人工晶狀體植入手術,均植入同一款球面白光人工晶狀體(ALcon SA60AT),術前完善有關檢查,做好充分術前準備工作,整個手術操作于表面麻醉下開展,手術切口在角鞏膜緣位置,三平面階梯切口,寬3.0 mm,隧道長度為2.0 mm,三平面階梯切口。對照組術中采取固定性主切口(順時鐘11點鐘位),即選擇采取顳上約135°(右眼)與鼻上(約135°左眼)做主切口。觀察組術中采取角膜陡峭軸作主切口,術前開展角膜曲率檢查(以IOL Master500檢查結果作參考),在角膜的最大子午線軸上做主切口,切口寬度、隧道長度等與對照組相同。完成主切口后在前房中注入適量粘彈劑,兩組均以15°刀在距主切口約100°的角膜緣內0.5 mm處作輔助切口。前囊膜中央連續性環形撕囊,直徑在5~5.5 mm,水分離及水分層之后通過攔截劈核法、刻槽等方法超聲乳化吸除晶狀體核,注吸殘存皮質同時對后囊膜拋光,再注入適量粘彈劑,將折疊式的后房型人工晶狀體(SA60AT)置入囊袋內,清除囊袋內及前房粘彈劑。對切口情況進行檢查,常規進行切口水封閉,眼部涂抹妥布霉素地塞米松眼膏,同時予以方紗、眼墊包眼,所有患者術中均未出現后囊破裂等并發癥,同時指導患者術后定期前往醫院接受復查。

1.3 統計指標。兩組均于術后1周、4周及8周接受隨訪,比較兩組術前與術后不同時間的裸眼遠視力與角膜散光度,同時計算出兩組術后不同時間角膜術源性散光(SIA)。SIA采取Jaffe′s矢量分析法[5]開展計算,SIA:K2=[K12+K32-2K1K3Cos(2β-2α)]1/2。其中K2代表SIA向量大小,K1代表術后的角膜散光值大小,K3代表術后的角膜散光值大小,α與β依次代表術前與術后角膜散光陡峭軸方向。

2 結果

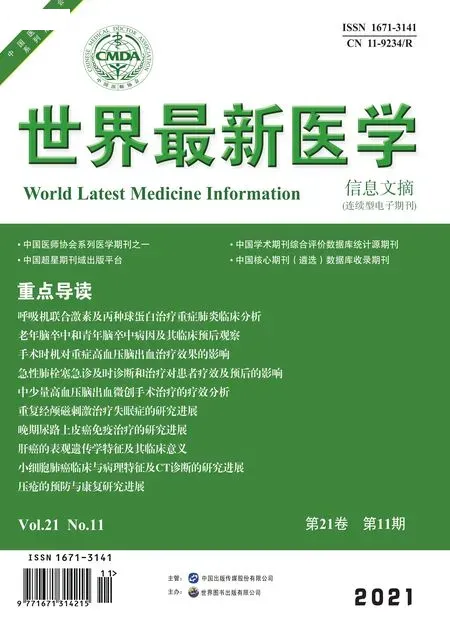

2.1 兩組術前術后裸眼遠視力對比。兩組術前與術后1周、4周以及8周的視力水平差異不顯著(P>0.05),見表1。

表1 兩組術前術后裸眼視力對比()

表1 兩組術前術后裸眼視力對比()

組別 例數 術前 術后1周 4周 8周觀察組 1684 0.15±0.10 0.62±0.24 0.82±0.25 0.84±0.22對照組 1684 0.18±0.08 0.61±0.25 0.80±0.26 0.86±0.20 t - 1.702 1.184 1.598 1.695 P - >0.05 >0.05 >0.05 >0.05

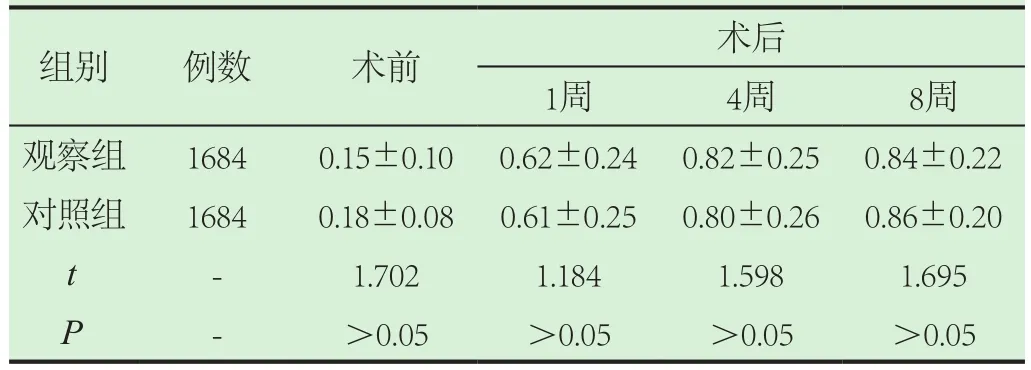

2.2 兩組術前術后角膜散光度對比。術前,兩組的角膜散光度差異不顯著(P>0.05);術后1周、4周以及8周,觀察組的角膜散光度比對照組更低(P<0.05),見表2。

表2 兩組術前術后角膜散光度對比()

表2 兩組術前術后角膜散光度對比()

組別 例數 術前 術后1周 4周 8周觀察組 1684 1.24±0.25 1.36±0.32 1.32±0.24 1.12±0.15對照組 1684 1.25±0.21 1.05±0.35 0.88±0.28 0.86±0.18 t - 1.257 26.825 48.961 45.536 P - >0.05 <0.05 <0.05 <0.05

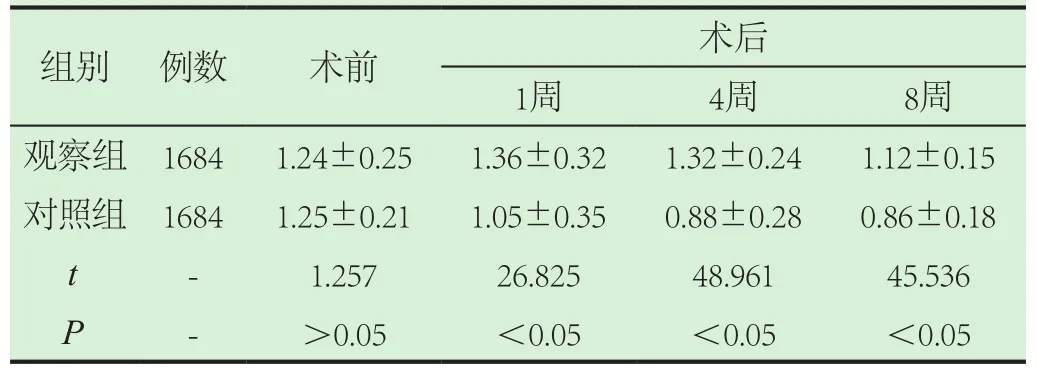

2.3 兩組術后不同時間的SIA變化對比。兩組術后均生成一定SIA,伴隨時間延長SIA逐漸減小。兩組術后不同時間點的SIA對比差異不顯著(P>0.05),見表3。

表3 兩組術后不同時間的SIA變化對比()

表3 兩組術后不同時間的SIA變化對比()

組別 例數 術后1周 術后4周 術后8周觀察組 1684 0.73±0.25 0.63±0.29 0.61±0.28對照組 1684 0.74±0.24 0.62±0.30 0.60±0.29 t - 1.184 0.983 1.018 P - >0.05 >0.05 >0.05

3 討論

老年性白內障是老年群體的常見眼科疾病,白內障超聲乳化及人工晶體植入屬于該病的最主要治療手段。通常來說,若角膜于不同子午線上屈光力存在差異,光線折射入眼后會生成兩條焦線,對患者視覺質量產生影響,即角膜散光。術中操作可對切口附近組織帶來一定熱損傷,同時術中撬動內外板層過于頻繁也能引發切口移位,這些均可造成切口的經線組織松弛,使得相應曲率變化,進而于術后出現手術源性散光[4-5]。

本次研究發現,術后不同時間觀察組的角膜散光度均低于對照組,說明角膜陡峭軸切口能有效降低術后角膜散光度。考慮原因可能是以往手術中為便于操作,術者常采取固定性切口,然而切口幾乎都會出現散光,而在角膜陡峭軸上做切口能有效防止角膜曲率變化的情況出現,進而減少術后的手術源性散光,提升白內障術后患者視覺質量。就不同時間視力方面而言,兩組術前與術后1周、4周以及8周的裸眼遠視力水平均無顯著性差異,提示兩種切口均不會對患者術后裸眼遠視力產生明顯影響,均可以獲得預期手術效果。SIA和手術切口大小、切口方位、手術方式、縫線和術者操作技巧等相關。兩組術后均生產一定SIA,伴隨時間延長SIA逐漸減小。但兩組術后不同時間點的SIA對比差異不顯著,說明同一術者開展白內障手術時生成的SIA較為穩定。

總之,白內障手術中采取固定性切口或者角膜陡峭軸切口對患者術后裸眼遠視力水平均無較大影響,但觀察組和對照組相比,能有效減少術后角膜散光度,進而提高白內障術后視覺質量,提升患者滿意度,當前已經進入屈光性白內障手術時代,對于因個人經濟、檢查設備限制等各種原因未能開展屈光性白內障手術、植入功能性人工晶體的患者,角膜陡峭軸作主切口的方法值得推廣采用。