MR診斷中樞神經腫瘤樣脫髓鞘病的臨床探討

王雁平,彭小軍,王慶華

(1.宜昌市第五人民醫院 放射科,湖北 宜昌 443007;2.宜昌市第五人民醫院 外科,湖北 宜昌 443007;3.宜昌市第五人民醫院 康復科,湖北 宜昌 443007)

0 引言

在臨床神經系統疾病中,假瘤樣脫髓鞘病是一種十分獨特的病變,該病癥又被稱之為中樞神經腫瘤樣脫髓鞘病。對于此類患者而言,目前臨床未弄清其發病原因,而患者發病后病灶呈多發或單發,且腫瘤樣脫髓鞘病的孤立性病灶與腦腫瘤樣病變具有較為相似的影像學表現,所以當前診斷標準尚未統一,多數患者確診需依據手術比能力結果[1]。本文對60例中樞神經腫瘤樣脫髓鞘病患者,回顧性分析其全部的臨床資料,即分析了中樞神經腫瘤樣脫髓鞘病應用MR診斷的臨床價值,現闡述如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料。選取2019年7月至2020年7月60例中樞神經腫瘤樣脫髓鞘病患者,回顧性分析其全部的臨床資料,患者臨床主要表現為偏癱、嘔吐、惡心、頭痛等,且伴有癲癇、言語不利等癥狀。其中男27例,女33例,年齡22~68歲,平均(39.8±5.4)歲;病程2~113天,平均(48.5±5.3)天。所有患者均知曉本次試驗,并簽訂知情同意書,本試驗符合倫理學要求。

1.2 方法。所有患者均接受顱腦MR檢查,檢查儀器為西門子1.5T超導MR掃描儀器,采用標準頭頸正交線圈,對患者實施橫斷位T2WI、T1WI等掃描,相關參數設置:T1WI為SE:層間距0.5 mm,層厚5 mm,TR=493 ms;T2WI為FSR:層間距0.5 mm,層厚5 mm,TR-4478 ms。采用釓噴酸葡胺液作為增強掃描對比劑,經肘靜脈滴注,用量為100 μmol/kg,之后實施T1WI矢狀位、橫斷位以及冠狀位掃描。

1.3 評價指標。以病理結果為金標準,觀察分析MR診斷結果及影像學表現。

1.4 數據處理。匯總并分析觀對主體的研究數據察,并利用SPSS 22.0軟件對研究數據進行統計。以[n(%)]和(均數±標準差)分別描述百分比資料、計量資料,分別實施卡方檢驗和t檢驗。當P<0.05時,說明差異有統計學價值和意義。

2 結果

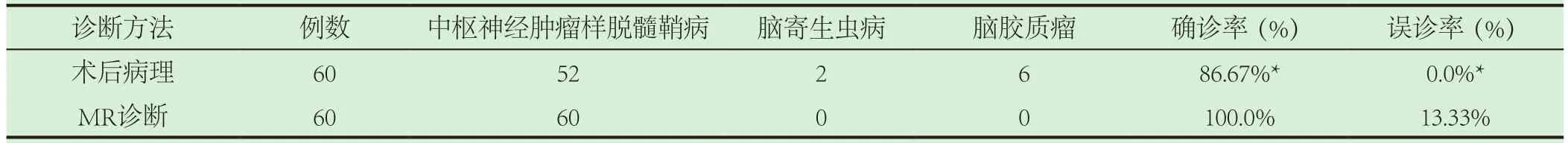

2.1 術后病理結果與MR診斷結果。術后病理顯示,60例患者中腦寄生蟲病2例,腦膠質瘤6例,腫瘤樣脫髓鞘病52例。經MR診斷60例患者均為中樞神經腫瘤樣脫髓鞘病,確診率100%,但與術后病理相比10例誤診,誤診率為13.33%,術后病理與MR診斷相比差異顯著(P<0.05),見表1。

表1 術后病理結果與MR診斷結果[n(%)]

2.2 MR影像學表現。經MR平掃冠狀位及矢狀位發現“垂直征”病灶或部分病灶;增強掃描發現單發病灶信號影呈強化不均勻,邊緣呈“開環征”,即環狀未閉合強化。本組60例患者經MR診斷顯示:多發病灶24例,占比40.0%,病灶直徑1.1 cm×1.2 cm~3.2 cm×4.3 cm,平均直徑(2.7±0.9)cm病灶主要出于雙側側腦室額頂葉內;單發病灶36例,占比60.0%,其中顳葉12例(20.0%)、頂葉14例(23.33%)、額葉10例(16.67%)。以欠規則或圓形腫物為主要表現,伴有局部浸潤胼胝體、囊性變。單發病灶直徑1.2 cm×1.3 cm~5.1 cm×6.7 cm,平均直徑(3.8±1.1)cm。經顯示病灶均為異常團塊信號影,其中不均勻長T2信號26例(43.33%),長T2信號34例(56.67%),長T1短T1混雜信號26例(43.33%),長T1信號34例(56.67%),病灶周圍腦實質水腫,邊界不清楚。經MR平掃冠狀位及矢狀位發現“垂直征”病灶或部分病灶,多發病灶多無腦室受壓,周圍小片狀水腫,邊界不清晰;增強掃描發現單發病灶信號影呈強化不均勻,邊緣呈“開環征”,即環狀未閉合強化,多發病灶未出現明顯強化;與灰質側相比,腦室側明顯強化,周圍水腫部位未出現強化。

3 討論

在中樞神經病變中,中樞神經腫瘤樣脫髓鞘病較為少見,但其對患者的生命健康和生存質量存在嚴重威脅。臨床目前尚未完全弄清其發病機制,而在實施診斷的過程中,單發病灶極易被誤診為腦部腫瘤,因此診斷該病癥的金標準仍然為病理學檢查[2]。對于此類患者而言,其病理學特征主要為血管周圍并淋巴細胞和漿細胞浸潤,呈套袖狀,同時導致多核以及單核等細胞反應性增生,并且伴有局部脫髓鞘樣變化[3]。VanderV學者最早于1979年提出了該病癥,且介于急性、多發硬化腦脊髓炎的之間,患者發病過程中主要呈亞急性或急性,主要表現為偏袒、嘔吐、頭暈、頭痛等,部分伴有癲癇、言語不利等癥狀,患者接受實驗室檢查時無顯著異常,少數存在低熱者存在輕微白細胞增高[4]。而少數實施手術治療的患者主要為術前誤診為腦部腫瘤,而術后病理進一步確診。采用激素治療腫瘤樣脫髓鞘病的敏感性相對較高,因此內科處理在臨床上較為常用,能達到較為滿意的治療效果,且能最大程度的降低復發率,所以對患者而言,減少不必要手術,及時確診尤為關鍵。隨著近些年造影劑的改進和磁共振(MR)技術的發展,針對中樞神經腫瘤樣脫髓鞘病應用MR診斷的檢出率和敏感性也有了顯著的提升,進一步減少了該疾病的MR漏診率和誤診率[5]。本文的結果顯示,本組60例患者經MR診斷顯示:多發病灶24例,占比40.0%;單發病灶36例,占比60.0%,其中顳葉12例(20.0%)、頂葉14例(23.33%)、額葉10例(16.67%)。而經MR平掃冠狀位及矢狀位發現“垂直征”病灶或部分病灶;增強掃描發現單發病灶信號影呈強化不均勻,邊緣呈“開環征”,即環狀未閉合強化。60例患者中腦寄生蟲病2例,腦膠質瘤6例,腫瘤樣脫髓鞘病52例。經MR診斷60例患者均為中樞神經腫瘤樣脫髓鞘病,確診率100%,但與術后病理相比10例誤診,誤診率為13.33%,術后病理與MR診斷相比差異顯著(P<0.05)。有關調查數據表明,“開環征”在腦膠質瘤中占比僅為7%,而在腫瘤樣脫髓鞘病中占比在66%以上,因此該特點可用于鑒別兩種疾病[6]。對于患者而言,“開環征”的形成與局部血管通透性增加、病灶血腦屏障破壞,造成淋巴細胞浸潤血管周圍有關,但其僅可作為一種提示性診斷腫瘤樣脫髓鞘病的影像學特點[7]。與膠質瘤“開環征”相比,腫瘤樣脫髓鞘病也存在一定其他區別,即腫瘤樣脫髓鞘病多發生于早、中期,且“開環征”在發病3w時最為顯著,且強化帶信號顯著下降,而膠質瘤的早期多無強化帶,但由于疾病的進一步發展,其強化帶不斷增強。對與中樞神經腫瘤樣脫髓鞘病患者,其影像學表現中的另一個特征性為“垂直征”,主要表現為腫瘤樣脫髓鞘病沿中線方向出現,且病灶附件試管膜下引流小靜脈與其形成關系密切。在鑒別診斷的過程中,由于患者的占位效應較為輕微,而周圍水腫局限性較高,所以仍然需要借助病理檢查進行確診[8]。

可見,針對中樞神經腫瘤樣脫髓鞘病應用MR診斷具有一定的作用和價值。

綜上所述,針對中樞神經腫瘤樣脫髓鞘病應用MR診斷的過程中,其影像學特點較為獨特,但需鑒別于腦腫瘤,而定性診斷該病癥的金標準仍然為病理檢查,因此臨床需予以重視。