英德市區環境空氣質量優化布點探討

英德市環境保護監測站 許洪俊

一、變更監測點位的必要性

英德市設置有英城鎮政府、環保局兩個環境空氣質量自動監測站,因當時條件有限,只監測PM10、SO2、NO2三個項目。經過十多年的經濟和城市建設發展,市政府大力實施市區東連、南改、西接和北拓,到2017年,英德市城區面積已擴大到約28平方公里,中心城區常住人口達24萬,英德市區經過約十年的發展,人口數量和建成區的面積都翻了一倍多,城市的建設也日新月異,發生了翻天覆地的變化。

因城市建成區建筑發生較大變化,導致現有監測點位采樣空間縮小或采樣高度提升而不符合規范要求,也就是說,2007年英德市所建設的兩個環境空氣自動監測站和監測的PM10、SO2、NO2三個項目得出的數據已經不能滿足英德城區人口的擴張和城建擴大的要求。變更點位和升級監測項目,以取得更為合理、有效的監測數據勢在必行。根據《環境空氣質量監測規范(試行)》中第一章第十五條,因城市建成區建筑發生較大變化,導致現有監測點位采樣空間縮小或采樣高度提升而不符合本規范要求的,可變更點位。

二、大氣監測點位優化認證

(一)網格設計

根據空氣質量監測網格布點的技術要求,經上級市指導和英德市環保局研究決定,在市區內(2km×2km規格)選擇布設了6個監測點位,進行優化布點監測。6個監測點位分別為:1#廣播電視局、2#英城鎮政府、3#城南(北防局)、4#仙泉花園(第七小學)、5#環保局、6#大站(大站鎮政府)。

(二)監測要求

設置的各環境空氣質量監測點周圍環境和采樣口位置符合《環境空氣質量監測規范(試行)》中監測點周圍環境和采樣口位置布設的要求。

(三)質量保證

為保證大氣優化布點工作的質量,從部署大氣環境監測優化布點工作,到現場采樣、實驗室分析、統計整理數據以及編制報告的全過程都嚴格按照《環境空氣質量監測規范(試行)》和英德市環境監測站《質量管理手冊》中的規范和管理要求。現場監測采樣以及樣品保存、運輸、交接、處理和實驗室分析的原始記錄在記錄表格上按規定格式填寫,原始記錄用簽字筆書寫,字跡端正、清晰。要求監測人員的態度工作嚴肅認真,測試人和審核人在原始記錄上簽名后方報出數據,原始記錄有統一編號,按期歸檔保存,數值修約按《數值修約規則》(GB/T8170-87)進行。進行統計計算的監測數據是有效監測數據,滿足監測頻率、監測周期和監測時間的要求。

(四)優化初選

在6個網格點對PM10、SO2、NO2三個項目進行了為期20天的監測,獲得全部有效720個數據,點位優化的具體技術路線是在實測的基礎上將數據輸入計算機,根據百分位數,采用分組—計算—初選的方法,具體數據處理步驟如下:

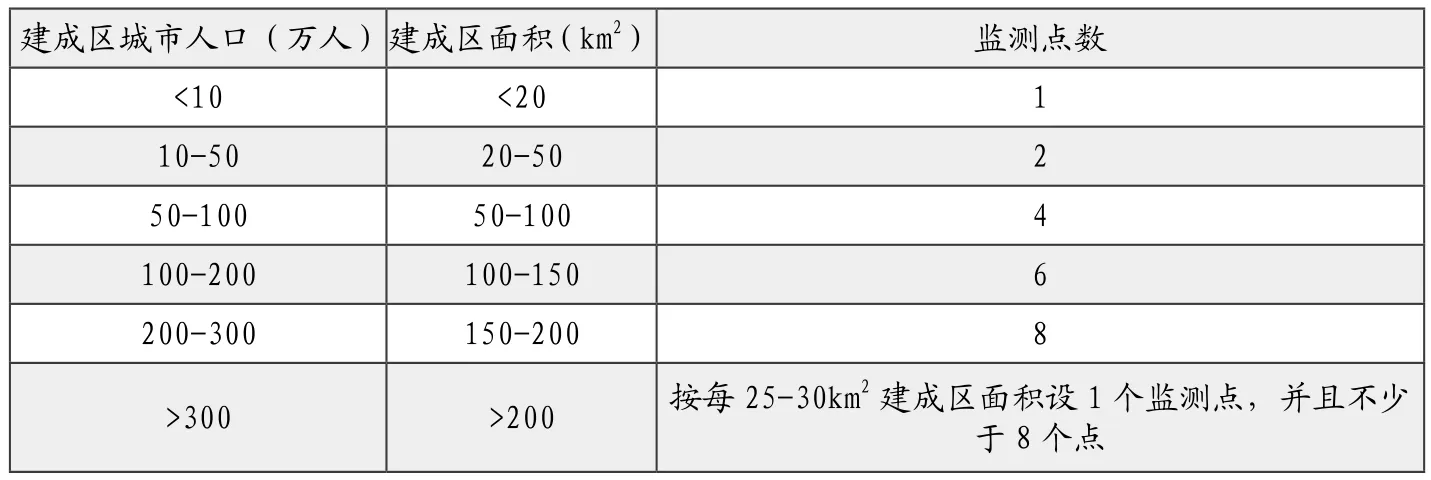

(1)根據國家環境空氣質量評價點設置數量要求,目前英德市區人口約24萬,建成區面積約為28平方公里,相應設置優化監測點位數為2個(見表1)。

表1 國家環境空氣質量評價點設置數量要求

(2)初選優化組:

①日均值

對每個監測項目進行分別計算各監測點逐日的日均值和20天的點日均值,取得城區6個點每日的日均值和20天的點日均值,以及日均值的第30、50、80、90百分位數。

②組合

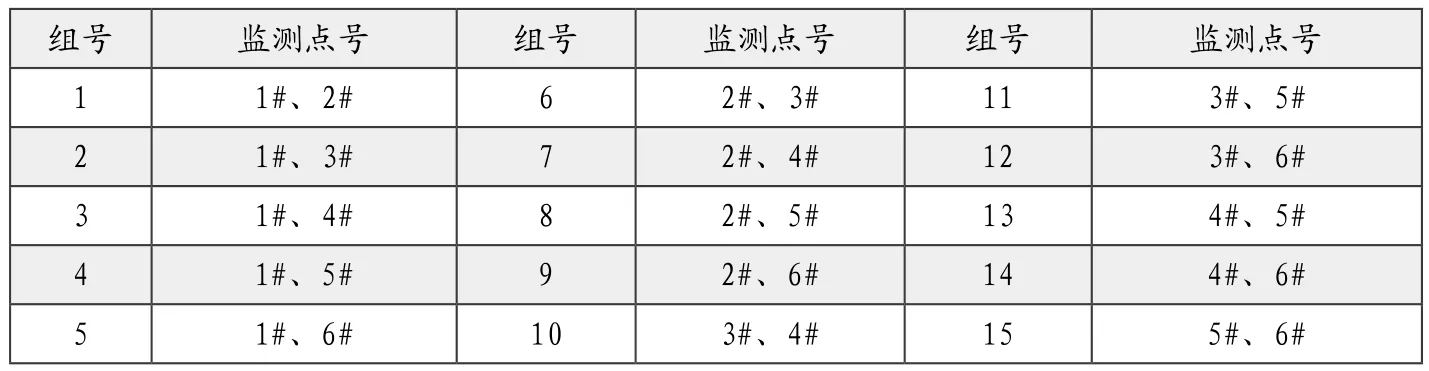

對6個網格測點按照2個點一組進行組合,組合數為15個(見表2)。

表2 網絡測點初選優化組合表

③組成誤差

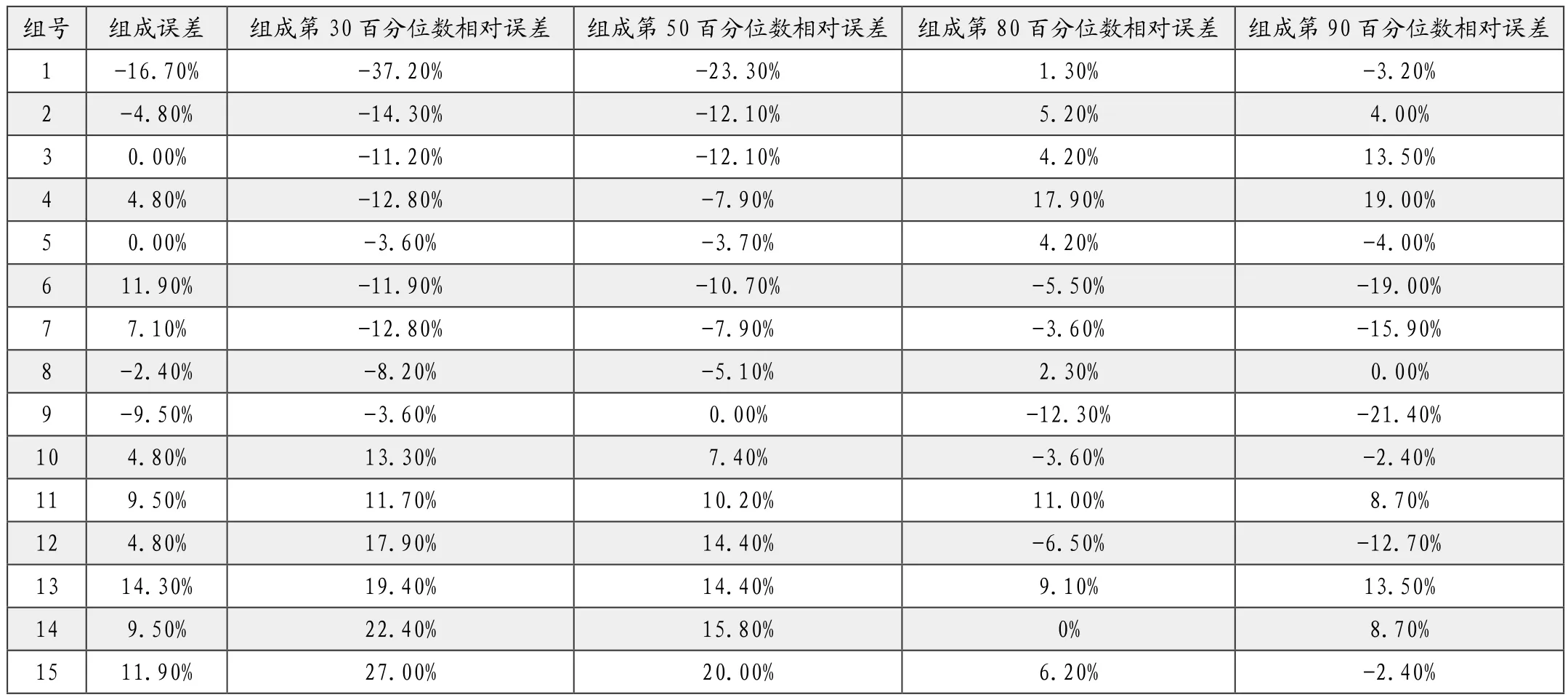

計算各組每個項目的組成均值誤差和組成百分位數相對誤差。(由于各個測點的SO2半數數據在檢出限,故不作組成誤差和百分位數相對誤差分析)。PM10、NO2的組成均值誤差和組成百分位數相對誤差分別見表3和4。

表3 各組PM10組成誤差及組成百分位數相對誤差表

表4 各組SO2組成誤差及組成百分位數相對誤差表

④選出初選組

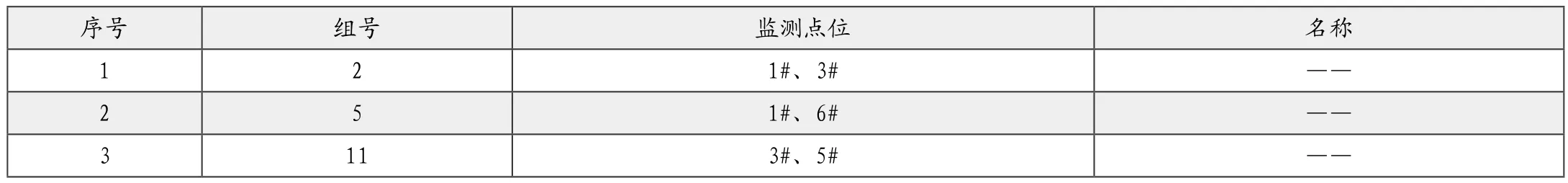

對所有的組成進行初選。初選條件為組成均值誤差和組成百分位數相對誤差的絕對值分別小于10%、15%。(由于各個測點的SO2半數數據在檢出限,故不作組成誤差和百分位數相對誤差分析。每個測點有5個滿足參數,共10個參數)。三個監測項目能同時滿足上述條件的有如下3組(見表5)。

表5 初選組

3.最后用相關性來確定優化組

在大氣初選組的基礎上,借助大氣優化布點監測20天的實際監測情況,對6個監測點分別進行個測定項目的點城相關分析,選取大氣監測最終優化組。相關系數越高,就越能反映大氣污染的變化趨勢,較好地反映大氣污染的特點和市區排放污染源的排放規律。

其中:xi---某組或某點某污染物第i天的日均濃度(mg/m3);

---某組或某點某污染物n天的日均濃度(mg/m3);

yi---全市某污染物第i天的日均濃度(mg/m3);

---全市某污染物n天的日均濃度(mg/m3)。

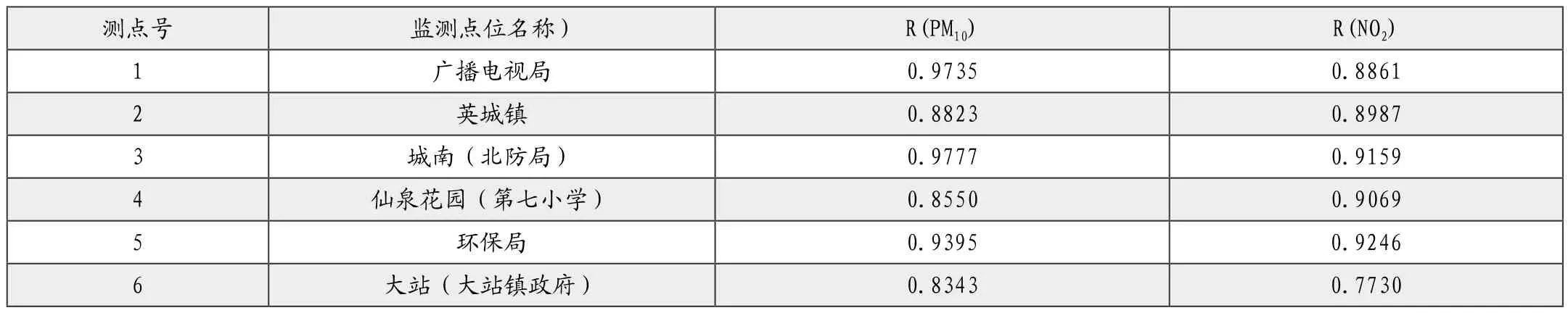

根據公式計算出點城相關系數(見表6)。

表6 點城相關系數

按顯著性水平a為0.05,當n=20-2=18時,R越大就越能代表市區污染物變化的規律,選點時就應該優先考慮。由表5可以看出,PM10和NO2的點城相關性同時達到0.9以上的只有3#和5#監測點,對照待優化組點位,包含3#和5#監測點的是第11組號。根據英德的整體布局和今后幾年的發展規劃選擇具有足夠空間代表性的點位,用以反映區域內整體污染物的空間分布規律以及整體污染水平,以滿足國家大氣監測技術規范要求。根據英德市區大氣環境質量優化布點監測結果以及組成均值誤差、組成百分位數相對誤差以及相關性分析方法,綜合考慮英德市區建成區發展方向,確定優化組為(3#、5#)。

4.優化組的檢驗

為了驗證優化點位的可信度,檢驗優化點位與所有網格點反映的是否一致,分別對優化點與所有網格的濃度相關性進行分析,并且對優化點的一致性作T檢驗。

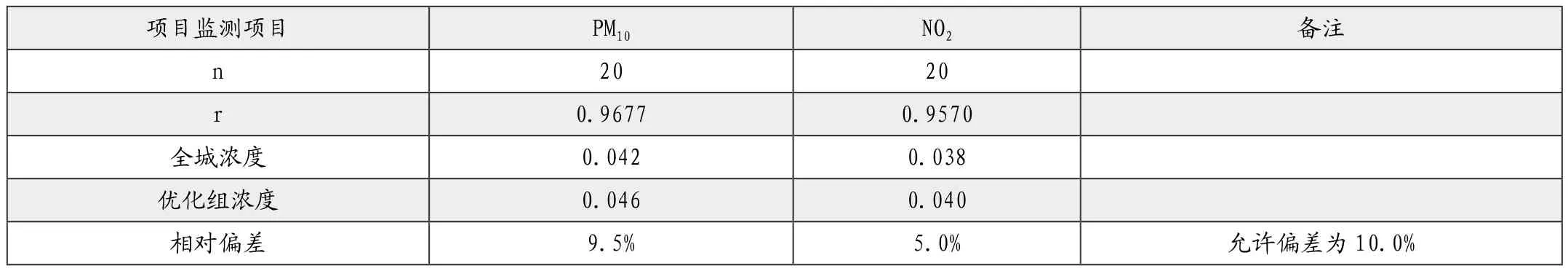

(1)優化組(3#、5#)與全城相關性檢驗結果

由表表7中相關性檢驗結果表明,優化組的PM10和NO2(由于各個測點的SO2半數數據在檢出限,故不參與檢驗)的相關系數在0.95以上,相關性很好,而優化組和全城濃度的相對偏差在允許的10.0%范圍內,符合《環境空氣質量監測規范(試行)》技術規范要求。

表7 相關性檢驗結果

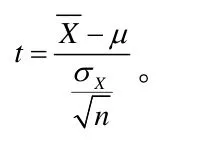

(2)一致性檢驗

先采用F檢驗,確定兩組數據有無顯著性差異,若差異不顯著,則進一步作T檢驗,確定兩組數據是否具有一致性。由監測數據計算出的F值與T計值(以0.05為顯著性水平,df=n?1=19)如表8。

表8 F檢驗和T檢驗相關性檢驗結果

檢驗公式:

在這里,t為樣本平均數與總體平均數的離差統計量;

為樣本平均數;

μ為總體平均數;

σX為樣本標準差;

n為樣本容量。

根據表8中F檢驗和T檢驗相關性檢驗結果,F計小于F表,兩組數據方差齊性沒有顯著性差異,兩方差齊,可進一步作T檢驗。

由表8可知,以0.05為顯著性水平,df=n?1=19,查的臨界值為2.093。而樣本離差的T計小與臨界值2.093,所以,優化組與全城的數據可比性很好,優化點的全城代表性很好。

三、優化組點位介紹和總結

(一)優化點位的基本情況

(1)城南(北防局)地處城南,屬于老城區,該點PM10日均范圍在0.029-0.071mg/m3,日均值為0.042mg/m3,在六個監測點中濃度處于中間水平。

(2)環保局位于光明路與建設路的交界處,處在商業辦公混合區,具有混合性質,且處于城市發展的擴展帶上,該點SO2日均范圍在0.036—0.057mg/m3,平均值為0.045mg/m3,PM10日均范圍在0.036—0.091mg/m3,平均值為0.049mg/m3,在六個監測點中濃度最高。

(二)結論

綜上所述,英德市大氣監測優化后的測點為:3#城南(北防局)和5#環保局。其功能類型分別為老城區和商住混合區。這些點位的布局既考慮城市發展的需要,又同時考慮了交通、人群和生活環境,以及注重了污染現狀,是符合布點原則的。

相關鏈接

英德,素稱嶺南古邑,又稱英州。是廣東省歷史文化名城、旅游重鎮。由清遠市代管。位于南嶺山脈東南部,廣東省中北部,北江中游,珠江三角洲與粵北山區的結合部。東鄰翁源縣、新豐縣;南連佛岡縣、清新區;西與陽山縣接壤;北與乳源縣、曲江區相連。地理坐標:北緯23°50′31“-24° 33′11”,東經 112°45′15“-113°55′38”。東起青塘鎮,西至黃花鎮,跨度約119公里。北自沙口鎮、南至黎溪鎮,跨度約78公里。全市土地面積5671平方公里(850.65萬畝)。

英德南距廣州138公里(京廣鐵路英德站與廣州站之間的距離),到廣州白云機場89公里 ;北距韶關90公里。全市總面積5671平方公里,城區面積23平方公里,是廣東省面積最大的縣級行政區。

英德市林地總面積22.47萬公頃,林木總蓄量619萬立方米,森林覆蓋率61.8%,野生動物種類多、分布廣。農業形成了優質米、油料、甘蔗、蠶桑、茶葉、蔬菜、水果、筍竹等商品生產基地,其中筍竹種植面積達2135公頃。英德是國家茶葉、優質米、甘蔗生產基地,并被農業部定為全國農業產業化試點市(縣)之一。享有廣東水泥之鄉、廣東石灰巖溶洞之鄉、中國英石之鄉。“中國紅茶、綠茶之鄉”“中國麻竹筍之鄉”的美譽。

英德處于南亞熱帶向中亞熱帶的過渡地區,屬亞熱帶季風氣候,夏季盛行偏南的暖濕氣流,冬季盛行干冷的偏北風。根據廣東省氣象局對自然季節的劃分方法,即以5天平均氣溫的高低作為劃分四季的指標:平均氣溫穩定在10℃以下,稱為冬季;穩定在22℃以上,稱為夏季;穩定在10℃—22℃之間,就是春季或秋季。英德的自然季節特色為:春季(3月—4月)乍暖乍冷,多陰雨;夏季(5月—9月)炎熱,多雨偶旱;秋季(10月—11月)清涼干爽、常旱;冬季(12月—翌年2月)少冷偶寒,云多雨細。