1963—1999年《雷鋒日記》書(shū)籍封面的圖像解讀

孫青青,龔小凡

(北京印刷學(xué)院,北京 102600)

引言

雷鋒是新中國(guó)涌現(xiàn)出的英雄模范典型,《雷鋒日記》記錄了雷鋒生前的生活與思想,是了解雷鋒和認(rèn)識(shí)雷鋒精神的重要載體。在1962年雷鋒去世之前,1960年12月,為了宣傳已成為部隊(duì)模范的雷鋒,沈陽(yáng)軍區(qū)機(jī)關(guān)報(bào)《前進(jìn)報(bào)》首次摘發(fā)了雷鋒日記15篇。雷鋒去世后,1963年由中國(guó)人民解放軍總政宣傳部編選的《雷鋒日記》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《日記》)出版發(fā)行。60年代之后,《日記》又多次出版印刷,大量發(fā)行。《日記》的封面是其書(shū)籍必不可少的組成部分,封面與書(shū)籍的內(nèi)涵密切相關(guān),封面研究對(duì)《日記》以及雷鋒形象的研究都具有重要意義。

一、1963—1999年《雷鋒日記》的出版與書(shū)籍封面概況

雷鋒(1940—1962)是偉大的共產(chǎn)主義戰(zhàn)士,全心全意為人民服務(wù)的典范。雷鋒對(duì)后世影響最大的是以其名字命名的雷鋒精神,雷鋒精神有兩個(gè)核心:首先是對(duì)黨和領(lǐng)袖的無(wú)限忠誠(chéng);其次是對(duì)祖國(guó)和人民的熱愛(ài)與忠誠(chéng)。雷鋒精神所體現(xiàn)的集體主義價(jià)值觀和善良真誠(chéng)超越了不同的社會(huì)發(fā)展階段,成為當(dāng)代中國(guó)寶貴的精神道德財(cái)富。同時(shí),雷鋒形象也折射出一個(gè)時(shí)代的精神與政治文化遺產(chǎn),而《日記》是雷鋒精神的一個(gè)重要載體。作為一種特定的書(shū)寫(xiě)體裁,個(gè)人日記所具有的真實(shí)性、持續(xù)性,可以較真實(shí)的反映一個(gè)人的生活與思想。雷鋒自1957年開(kāi)始寫(xiě)日記,1962年雷鋒去世以后,由沈陽(yáng)軍區(qū)《前進(jìn)報(bào)》和總政宣傳部等組織整理其日記,共選輯121篇,約4.5萬(wàn)字,于1963年4月由解放軍文藝出版社出版。雷鋒的日記表現(xiàn)出濃烈的政治激情和對(duì)社會(huì)主義主流價(jià)值觀的認(rèn)同。1963年,毛澤東發(fā)出“向雷鋒同志學(xué)習(xí)”的號(hào)召,學(xué)雷鋒成為了全國(guó)性的運(yùn)動(dòng)。從1963年到“文革”,及至改革開(kāi)放新時(shí)期,像《日記》這樣持續(xù)并大量印行的書(shū)籍并不多見(jiàn),《日記》也因此成為一種重要的出版現(xiàn)象。有相關(guān)統(tǒng)計(jì)表明,僅在1976年之前,《日記》就印刷了160萬(wàn)冊(cè)。在此之后,《日記》又被再版幾十次。據(jù)1973年的相關(guān)數(shù)據(jù),當(dāng)時(shí)有28個(gè)國(guó)家翻譯出版了《日記》,有英文、法文、日文、朝鮮文、泰文等32種語(yǔ)言版本①,雷鋒成為了一種走向世界的中國(guó)文化符號(hào),《日記》也成為了傳播雷鋒精神的重要媒介。

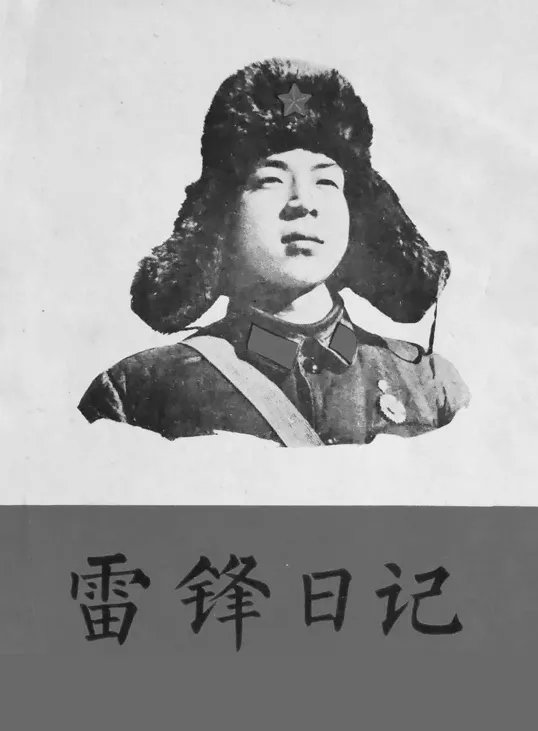

書(shū)籍封面是《日記》的重要組成部分,本文將聚焦《日記》封面所描繪的人物圖像、場(chǎng)景圖像、裝飾紋樣和文字,并概括和闡釋封面圖像的意義。在《日記》封面中,雷鋒的肖像是最主要的圖像形式,其肖像大多為四分之三側(cè)面,頭部微仰、佩戴護(hù)耳棉帽、身著軍裝、目視前方、眼神堅(jiān)定。雷鋒圖像在書(shū)籍封面中的形象、透視、色彩大都與現(xiàn)實(shí)中的本人形象很接近,給觀看者以真切感。通過(guò)《日記》封面的圖像分析,將讀取封面圖像所傳達(dá)的立場(chǎng)與態(tài)度,并闡釋其與時(shí)代政治、文化之間的關(guān)聯(lián),以及由此對(duì)雷鋒形象的塑造表現(xiàn)形成的影響。

二、書(shū)籍封面的類(lèi)型及元素

《日記》書(shū)籍封面的圖像主要有人物肖像類(lèi)、紋樣裝飾類(lèi)和純文字類(lèi)等。不同類(lèi)型封面圖像的建構(gòu)意圖都以最直觀的視覺(jué)方式,體現(xiàn)出書(shū)籍和圖像所要傳達(dá)的意旨。

(一)人物肖像類(lèi)

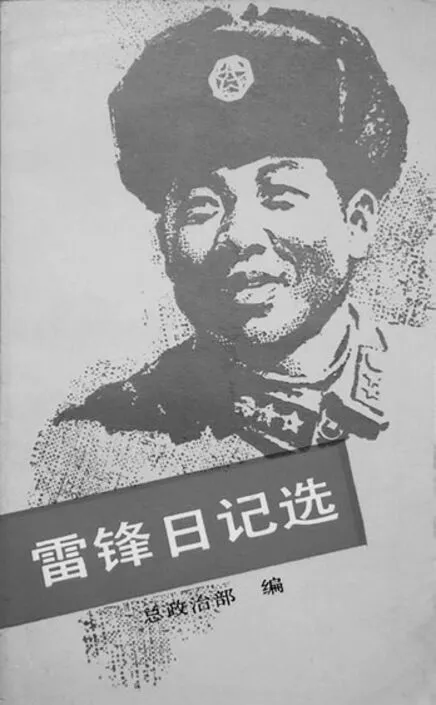

《日記》封面中的人物圖像主要以“雷鋒”本人為原型,選擇最能體現(xiàn)雷鋒人物特點(diǎn)的姿態(tài)或者神情。《日記》封面中的雷鋒圖像大都使用了攝影作品。從60年代至90年代的各種《日記》版本看,以雷鋒照片為封面圖像的占大多數(shù),其中最具代表性的是解放軍文藝出版社1963年出版的《日記》(圖1),封面上的雷鋒佩戴一種有護(hù)耳的棉帽,帽子上有一顆閃亮的紅色五角星。這種帽子的前身是蘇聯(lián)軍隊(duì)的冬裝配套軍帽,也被稱(chēng)作“蘇聯(lián)棉帽”。后改良版在中國(guó)誕生,因雷鋒照片上戴著這種帽子,所以也被人們稱(chēng)作“雷鋒帽”,其實(shí)它是中國(guó)人民解放軍55式軍服中的棉帽。封面中的雷鋒身著55式軍服,頭部微仰,目視前方,透露出堅(jiān)毅的目光。封面重點(diǎn)突出雷鋒,其占據(jù)封面的中心位置,標(biāo)題橫向排列在封面下方,在構(gòu)圖上屬于上圖下文式。封面中大面積使用了紅色和黃色,雷鋒帽上的紅五星與軍服上的紅領(lǐng)章,與封面下方的紅色條塊相呼應(yīng)。紅色在這里代表激情、熱血和斗志,五星代表中國(guó)共產(chǎn)黨,象征著雷鋒將有限的生命投入到無(wú)限的革命事業(yè)中;黃色代表著光明與希望。此外,這些照片中還有雷鋒頭像特寫(xiě)、雷鋒看書(shū)的半身形象等。使用日記作者的照片作為封面圖像,很好地與具有生活真實(shí)性特征的個(gè)人日記這一書(shū)寫(xiě)體式進(jìn)行了書(shū)籍內(nèi)涵與視覺(jué)表達(dá)形式的呼應(yīng)。

圖1 《雷鋒日記》(解放軍文藝出版社,1963)

(二)紋樣裝飾類(lèi)

紋樣的使用是《日記》書(shū)籍封面中一種常用的裝飾手法。在《日記》封面中常見(jiàn)的是植物紋樣,這些紋樣不僅具有較強(qiáng)的裝飾性,同時(shí)還具有一定的寓意,傳達(dá)出書(shū)籍的特定內(nèi)涵。如圖2解放軍文藝出版社1963年出版的《日記》,在封面中上偏右的黃金分割線處放置了白色牡丹花紋飾。牡丹花紋初現(xiàn)于魏晉南北朝,自唐朝以來(lái),頗受世人喜愛(ài),被視為繁榮昌盛、美好幸福的象征,在宋朝時(shí)被稱(chēng)為“福裕之花”。牡丹紋是中國(guó)傳統(tǒng)花卉紋飾中吉祥的代表。圖2中的牡丹紋飾在整個(gè)封面中處于十分突出的位置,在花紋上疊加了紅色宋體字書(shū)名。牡丹花在此象征著英雄之花,表達(dá)著人民對(duì)英雄的崇敬。除了牡丹花紋之外,在《日記》的其他版本封面上,還有其他的花紋、草紋、葉紋等形式。

圖2 《雷鋒日記》(解放軍文藝出版社,1963)

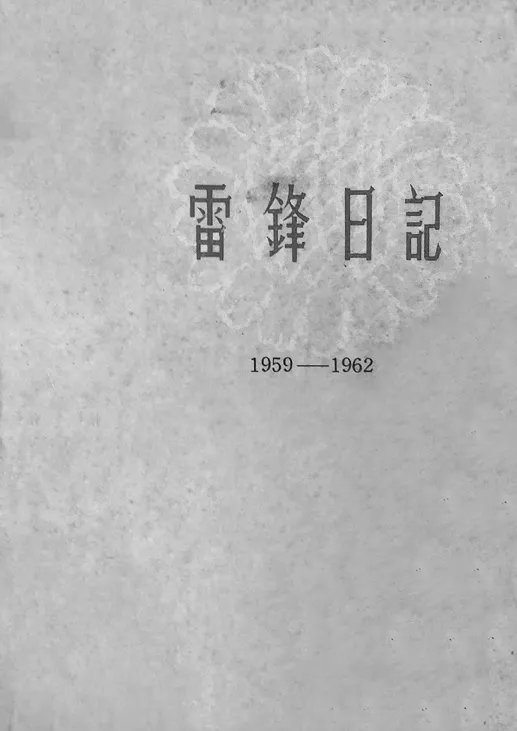

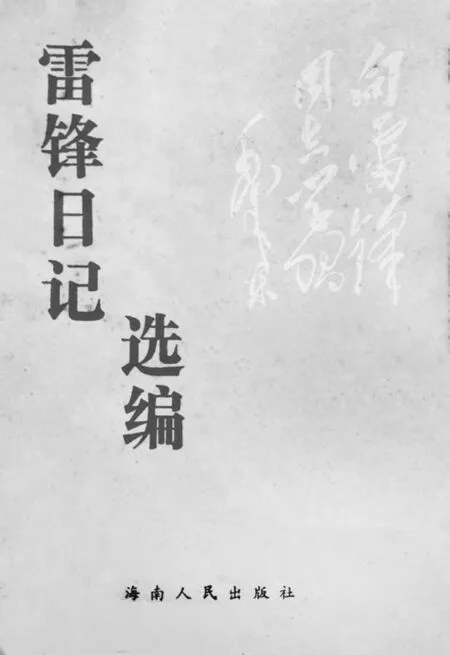

(三)純文字類(lèi)

純文字類(lèi)的書(shū)籍封面在中國(guó)古代線裝書(shū)中普遍存在,是一種非常典型的純文字類(lèi)書(shū)籍封面的代表。同時(shí),純文字類(lèi)封面也是西式平裝書(shū)中最常見(jiàn)的一種封面設(shè)計(jì)。在1963—1999年出版的《日記》中,純文字類(lèi)封面并不占據(jù)主流。1989年由海南人民出版社出版的《雷鋒日記選編》(圖3),其封面中只有書(shū)籍名稱(chēng)、出版社信息以及毛澤東的題詞手書(shū)。自1963年3月5日,《人民日?qǐng)?bào)》發(fā)表了毛澤東題詞之后,3月5日這天被命名為“學(xué)雷鋒活動(dòng)日”。《雷鋒日記選編》的封面沒(méi)有出現(xiàn)圖像,封面注重字體的排列,書(shū)名采用豎排方式,位于封面中心偏左位置,書(shū)名十分醒目,顏色對(duì)比鮮明,使書(shū)名成為該封面的視覺(jué)焦點(diǎn)。題詞為手書(shū)大字行草,也采用豎排方式,位于封面右端,字體的色彩鮮明度低于書(shū)名,毛氏行草給書(shū)籍封面增添了生動(dòng)氣息。該書(shū)封面突出文字信息,書(shū)名醒目。但盡管該封面設(shè)計(jì)簡(jiǎn)明扼要,但從整體風(fēng)格看略顯單調(diào),缺乏豐富性,在《日記》其他純文字封面中也有類(lèi)似問(wèn)題。其實(shí),純文字的“素封面”也可以有很強(qiáng)的設(shè)計(jì)感,關(guān)鍵還是具體的設(shè)計(jì)處理。

圖3 《雷鋒日記選編》(海南人民出版社,1989)

三、《雷鋒日記》封面的時(shí)代特點(diǎn)

《日記》作為宣傳雷鋒精神以及社會(huì)主義主流價(jià)值觀的重要載體,其書(shū)籍封面在不同的歷史時(shí)期呈現(xiàn)出不同的時(shí)代特點(diǎn)。因此,有必要從歷史與文化的角度,探尋《日記》封面在不同年代的表現(xiàn)特征。

(一)20世紀(jì)60年代:做毛主席的好戰(zhàn)士

20世紀(jì)60年代初的中國(guó)正處于三年(1959—1961年)困難時(shí)期,出現(xiàn)了全國(guó)性的糧食和副食品短缺。面對(duì)1949年建國(guó)以來(lái)最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)困難,此時(shí)非常需要一位全國(guó)上下都能認(rèn)同的典型人物,去鼓舞人們的精神和斗志,雷鋒成為當(dāng)時(shí)最合適的人選。60年代對(duì)雷鋒的宣傳重點(diǎn)是忠于國(guó)家與領(lǐng)袖,“做毛主席的好戰(zhàn)士”,這一時(shí)期雷鋒精神的重點(diǎn)是突出雷鋒的忠誠(chéng)與堅(jiān)定的立場(chǎng)。從60年代出版的《日記》看(圖1),封面中的雷鋒肖像嚴(yán)肅莊重,昂首挺胸,目視前方,眼神堅(jiān)定。雷鋒身著55式軍服,55式軍服是解放軍軍服發(fā)展史上的一個(gè)新起點(diǎn),邁出了軍服體系化、系統(tǒng)化的第一步,使解放軍的軍容得以改善,軍威國(guó)威得以體現(xiàn)。雷鋒的形象從穿著到站姿,再到神情,都是一個(gè)忠于職守,時(shí)刻待命的“毛主席的好戰(zhàn)士”。60年代《日記》共發(fā)行了兩版,由于當(dāng)時(shí)印制水平的限制,書(shū)籍封面大都以紅色與黃色為主,紅色具有鮮明的時(shí)代性與政治性。這個(gè)時(shí)期封面中的雷鋒肖像以及色彩的運(yùn)用,體現(xiàn)了60年代對(duì)雷鋒宣傳的重點(diǎn),以及這一時(shí)期社會(huì)意識(shí)形態(tài)的指向,雷鋒形象的內(nèi)涵兼具國(guó)家認(rèn)同與意識(shí)形態(tài)宣傳的雙重使命。

(二)20世紀(jì)70年代:對(duì)無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命事業(yè)的追求

1973年有關(guān)“螺絲釘”的隱喻第一次出現(xiàn)在《人民日?qǐng)?bào)》上②,“釘子”精神主要指雷鋒刻苦的學(xué)習(xí)態(tài)度,他用“釘子”的擠勁和鉆勁,在工作之余擠出時(shí)間學(xué)習(xí)。“釘子”精神體現(xiàn)了雷鋒對(duì)革命事業(yè)積極認(rèn)真的態(tài)度。這一時(shí)期的封面較少使用雷鋒肖像,而較多運(yùn)用各類(lèi)花草紋飾。從70年代出版的兩個(gè)《日記》封面(圖4、圖5)看,封面的主要元素都是由花草紋與書(shū)名字組成。70年代對(duì)雷鋒的宣傳高潮出現(xiàn)在1977年。1977年的3月5日是粉碎“四人幫”后的第一個(gè)學(xué)雷鋒紀(jì)念日,這天《人民日?qǐng)?bào)》第一版發(fā)表了《向雷鋒同志學(xué)習(xí)》的社論,全國(guó)各地重新出版印發(fā)了《雷鋒日記》。這時(shí)的學(xué)雷鋒活動(dòng)穿越60年代和“文革”,進(jìn)入到改革開(kāi)放新時(shí)期。70年代出版的《日記》封面,采用了比較淡雅的顏色,與60年代的鮮明色彩形成區(qū)別。封面中的方形元素較多,也使這一時(shí)期《日記》的封面看起來(lái)比較嚴(yán)肅、單一。

圖4 《雷鋒日記選》(解放軍文藝出版社,1973)

圖5 《雷鋒日記選》(人民出版社,1973)

(三)20世紀(jì)80年代:生活化的雷鋒形象

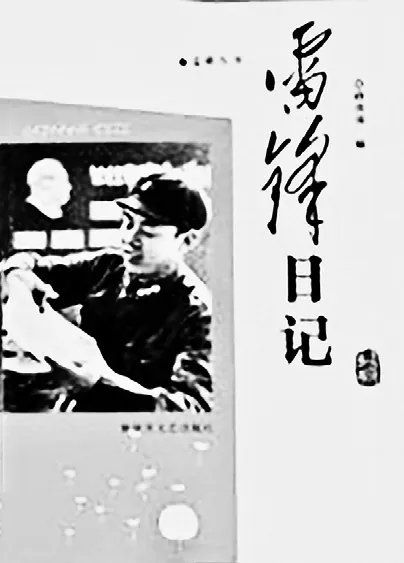

十一屆三中全會(huì)之后,國(guó)家的戰(zhàn)略重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到現(xiàn)代化建設(shè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展上來(lái),國(guó)家意識(shí)形態(tài)對(duì)雷鋒形象的建構(gòu)也隨之發(fā)生了變化,對(duì)雷鋒形象的表現(xiàn)也與60年代和70年代有所不同,開(kāi)始逐漸淡化雷鋒形象的政治傾向。從1989年出版的《日記》(圖6),可以直觀地看到雷鋒肖像的變化。雷鋒不再是60年代時(shí)期的嚴(yán)肅表情,而是面部略帶微笑,雖仍然身著軍裝,但可明顯看出身體姿態(tài)放松了不少,變得更加日常化。1980年2月29日《人民日?qǐng)?bào)》發(fā)表了文章《做新長(zhǎng)征中的新雷鋒》,強(qiáng)調(diào)新時(shí)期學(xué)雷鋒要服務(wù)于社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè),做好本職工作,這標(biāo)志著學(xué)習(xí)雷鋒活動(dòng)開(kāi)始向公民教育和職業(yè)教育方向轉(zhuǎn)化。人們也可以從《日記》的書(shū)籍封面上看到這一時(shí)期雷鋒肖像的變化。1989年的《日記》(圖7),封面中的雷鋒手拿一本書(shū)正在閱讀,面部略帶微笑,坐姿放松,雷鋒的形象變得更加貼近生活。封面左上角的毛主席頭像,寓意著雖然雷鋒精神在這一時(shí)期的側(cè)重點(diǎn)發(fā)生了轉(zhuǎn)變,但依然兼顧到了“忠于毛主席,忠于共產(chǎn)黨”的主旨內(nèi)涵。同時(shí),80年代的中國(guó),印刷工藝與設(shè)計(jì)水平都有了提高,書(shū)籍封面上的色彩更加豐富,配色更加大膽多樣,如圖7封面背景使用了大面積的草綠色。總之,80年代《日記》的封面從內(nèi)涵到表現(xiàn)都因適應(yīng)歷史潮流而發(fā)生了改變。

圖6 《雷鋒日記選》(解放軍文藝出版社,1989)

圖7 《雷鋒日記》(解放軍文藝出版社,1989)

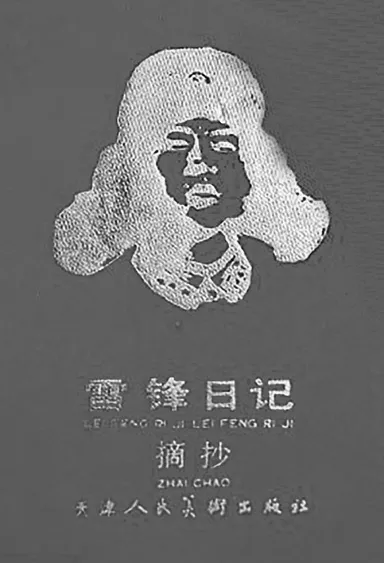

(四)20世紀(jì)90年代:雷鋒形象的符號(hào)化

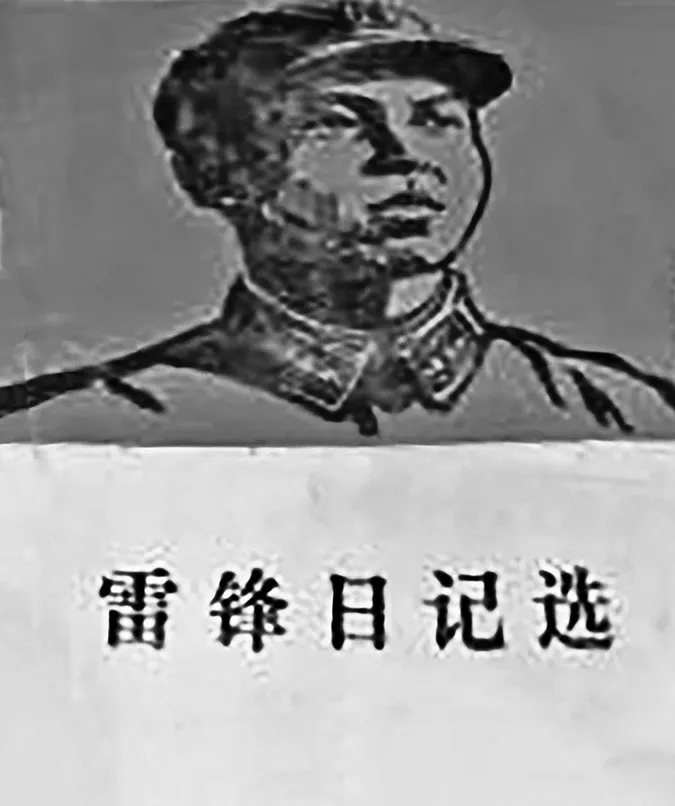

20世紀(jì)90年代由于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的沖擊,政治、思想、文化等各個(gè)領(lǐng)域呈現(xiàn)出多樣化的趨勢(shì),國(guó)家意識(shí)形態(tài)在雷鋒形象塑造方面有了新的策略,逐漸淡化雷鋒的政治色彩,有意展現(xiàn)雷鋒“人性化”的一面,在雷鋒與新時(shí)期人們的生活方式、價(jià)值觀念之間建立新的結(jié)合點(diǎn),即雷鋒形象的符號(hào)化。這一時(shí)期《日記》封面上的雷鋒形象也趨于簡(jiǎn)化,開(kāi)始逐漸向一種符號(hào)、一種標(biāo)記過(guò)渡。如圖8封面上的雷鋒形象采用了線條勾勒的形式,而不再是以往凸顯人物真實(shí)性的照片或明顯脫胎于照片的作品。在現(xiàn)實(shí)多元化的同時(shí),過(guò)去所強(qiáng)調(diào)的雷鋒對(duì)黨和國(guó)家忠誠(chéng)的內(nèi)涵,以及雷鋒身著軍裝、昂首挺胸的戰(zhàn)士形象仍然保留了下來(lái),如圖9隨著印刷工藝水平的提高,出現(xiàn)了采用燙金工藝的封面雷鋒形象。總體看,90年代雷鋒形象符號(hào)化的過(guò)渡是比較成功的,人們似乎接受了這種簡(jiǎn)單化、符號(hào)化的形象。這一時(shí)期的封面配色主要選用紅色,在構(gòu)圖上也比較統(tǒng)一,均采用上圖下文式,相對(duì)于80年代的書(shū)籍封面來(lái)講,其略顯單調(diào)。這一時(shí)期略顯簡(jiǎn)化的雷鋒圖像,與作為社會(huì)主義倫理符號(hào)的雷鋒形象之間達(dá)成了一種契合。

圖8 《雷鋒日記選》(不詳,1990)

圖9 《雷鋒日記摘抄》(天津人民美術(shù)出版社,1990)

結(jié)語(yǔ)

1963—1999年的《日記》書(shū)籍封面有著鮮明的時(shí)代特征與國(guó)家意識(shí)形態(tài)印記,封面中的人物肖像、色彩運(yùn)用、裝飾等元素常常映射出特定時(shí)代的社會(huì)歷史文化對(duì)視覺(jué)表現(xiàn)的影響。對(duì)1963—1999年的《日記》書(shū)籍封面的圖像解讀,有助于我們理解和認(rèn)識(shí)雷鋒形象與國(guó)家意識(shí)形態(tài)、視覺(jué)符號(hào)與特定歷史背景的關(guān)系,其中的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)對(duì)當(dāng)下和未來(lái)英模文化的視覺(jué)表達(dá)以及傳播都具有借鑒意義。■

注釋?zhuān)?/p>

①雷鋒日記 一本影響中國(guó)人半個(gè)世紀(jì)的宣言書(shū)[DB/OL].華夏經(jīng)緯網(wǎng),2011.

② 陶東風(fēng),呂鶴穎.雷鋒:社會(huì)主義倫理符號(hào)的塑造及其變遷[J].學(xué)術(shù)月刊,2010,42(12):103-116.第6頁(yè).

- 藝術(shù)與設(shè)計(jì)·理論的其它文章

- 從戲曲之維到動(dòng)畫(huà)之度:棗莊柳琴戲的活態(tài)傳承與教學(xué)實(shí)踐

- OBE理念與思政教育融合的產(chǎn)品設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)課程教學(xué)改革研究

——以“專(zhuān)題設(shè)計(jì)I”課程為例 - 導(dǎo)向新視覺(jué)塑造新空間

——以城市空間為核心的導(dǎo)向設(shè)計(jì)教學(xué)研究 - 新媒體背景下高校廣告人才培養(yǎng)模式探究

- 重構(gòu)“佩茲利”

——淺述經(jīng)典圖案的再設(shè)計(jì) - “器”以載“道”:臨猗花饃藝術(shù)研究