雞鳴驛傳統(tǒng)村落公共空間更新策略研究

崔浩山,鄭志強,徐怡芳(通訊作者),王亮亭

(北京建筑大學 建筑與城市規(guī)劃學院,北京 100044)

傳統(tǒng)村落的公共空間是村落空間形態(tài)的組成部分,對村落整體的空間格局有著重要的影響。公共空間是當?shù)鼐用裆a(chǎn)生活的重要場所,當?shù)鼐用窆步煌顒佣荚谶@里發(fā)生。在歷史發(fā)展過程中,人們依托于自己的公共生活需要,不停地對村落的公共空間進行調(diào)整和改造,可以說傳統(tǒng)村落的公共空間是真正的“以人為本”的產(chǎn)物,凝結著一代又一代當?shù)鼐用竦募w共識。村落的更新相對于人們的生活方式的改變具有天然的“滯后性”,如何讓以農(nóng)耕社會建成的村落公共空間環(huán)境去滿足當下信息時代新的社會交往活動需求將是文章研究的切入點。

一、雞鳴驛傳統(tǒng)村落概況

張家口市雞鳴驛村傳統(tǒng)村落公共空間是目前保存最好、規(guī)模最大、最富有特色的郵驛建筑群,具有重要的歷史、藝術、科學價值,被稱為郵政考古、機要考古的一座“活化石”①。除具有軍事郵驛和民事郵驛等功能外,還體現(xiàn)出豐富的市井生活氣息,有著極高的歷史文化價值。

該村落位于雞鳴驛山下,周圍有高速路(G6)、下花園汽車站、下花園高鐵站等,交通極為便利。整個村落被高高的城墻所包圍,城墻北側和西側為現(xiàn)代民居,城墻南側和東側為基本農(nóng)田。整個村落呈正方形,東西長約468m,南北寬約464m,城墻上分布著4個角臺、26個墻臺和東西兩座城門。村落內(nèi)部組織并沒有采用傳統(tǒng)的中心式布局方式,而是按照道路肌理將村落劃分為“井”字式區(qū)塊格局。村落內(nèi)有一條貫穿東西的主干道,環(huán)城墻內(nèi)側設有一圈寬約6.5m的環(huán)路(圖1、圖2)。主街(驛城一街)上分布有城隍廟、財神廟、指揮署、當鋪等歷史遺跡,在驛城二街及其周圍分布有泰山行宮、龍王廟、普寧寺、公館院、文昌宮等文物建筑。在街道和院落空間內(nèi)部有精美的磚雕、碑刻和壁畫分布其間。

圖1 雞鳴驛現(xiàn)狀路網(wǎng)與節(jié)點分布

圖2 古村落鳥瞰圖

在檢索中發(fā)現(xiàn),對于雞鳴驛傳統(tǒng)村落的現(xiàn)狀描述和歷史價值研究的文章偏多,針對雞鳴驛傳統(tǒng)村落公共空間特征進行量化研究的文章較少,為了更好地開發(fā)和保護雞鳴驛傳統(tǒng)村落,文章試圖運用空間句法對雞鳴驛傳統(tǒng)村落公共空間結構特征進行量化分析,用數(shù)字作為依據(jù),擺脫以往感性分析的不足。空間句法理論本身將空間形態(tài)視為空間自組織的產(chǎn)物,將空間本身作為主體進行研究。傳統(tǒng)村落公共空間形態(tài)的產(chǎn)生過程中必然受到了環(huán)境、經(jīng)濟、社會等因素的復合影響,是這些因素的非線性相互作用的結果,最終產(chǎn)生的空間形態(tài)并非受到了外界的特定的“干預”,是在充分發(fā)揮人的主觀能動性下完成的。故傳統(tǒng)空間外部空間形態(tài)是空間自組織的產(chǎn)物。用空間句法對其進行分析具有較強的適應性。

二、量化分析

(一)空間句法

空間句法是一種以空間本身為研究主體進行量化研究的理論方法,旨在探究空間本身所蘊含的人類活動規(guī)律,可以說其建立了空間結構和人類生活之間的橋梁。空間句法理論有兩個典型的理念:其一,弱化了對于單一空間個體比例、尺度等的研究,更加關注的是空間與空間的關系、單一空間在整個空間系統(tǒng)中所處的位置關系,簡言之,整體大于部分。其二,空間不僅僅為人類生活的背景,還應將其視為做任何事情的內(nèi)在屬性。

空間句法依托于CAD和Depthmap軟件建立基礎模型,通過句法中特定的指標語言分析目標空間。集成度用以描述空間系統(tǒng)中各個節(jié)點的集散程度,空間的集成度數(shù)值的高低代表與周圍空間的聯(lián)系緊密程度強弱,數(shù)值越高表示聯(lián)系越緊密。在圖示表達方面顏色越暖空間集成度則越高,與周圍空間聯(lián)系越緊密。用深度值的高低來表示空間的可達性強弱。在圖示表達過程中越偏冷色,則深度值越低,可達性越高。可視圖分析是一種運用對視域分割的方法模擬人在某一空間中視線關系變化的分析方法,探討人們在空間中可能發(fā)生的行為動向,尤適用于建筑的內(nèi)部空間和城市公共空間的形態(tài)分析。在視域分析的圖示表達中,顏色越暖表示視覺整合度數(shù)值越高,表示該區(qū)域?qū)τ诖迓湔w環(huán)境認知影響較大。

(二)結果分析

1.空間集成度分析

經(jīng)Depthmap軟件分析可以得出空間集成度(圖3),雞鳴驛傳統(tǒng)村落東西主街軸線和村落環(huán)城墻內(nèi)街軸線較長,其余次要街巷軸線大部分垂直或平行于主街和環(huán)城墻街道。空間集成度范圍在2.12~0.878之間,局部巷道集成度較低,全局集成度較高的街道為驛城一街和環(huán)城墻內(nèi)街,空間集成度最高的為驛城一街,說明兩條街道對于傳統(tǒng)村落各個空間聯(lián)系較為緊密。

圖3 整體集成度分析圖

2.空間深度值分析

在空間句法指標語言中,經(jīng)Depthmap軟件分析可以得出空間深度值分析圖(圖4),空間深度值范圍在285~572之間,空間深度值較低的街道為驛城一街和環(huán)城墻內(nèi)街,空間深度值最低的為驛城一街,說明兩條街道對于傳統(tǒng)村落各個空間有較好的可達性,與集成度分析基本一致。

圖4 深度值分析圖

通過現(xiàn)狀空間的集成度和深度值分析可以得出驛城一街和環(huán)城墻內(nèi)街不僅與周圍空間聯(lián)系緊密,同時具有較好的可達性,兩條街道可以串聯(lián)起大部分空間,擁有著極強的公共屬性。由此可以得知,驛城一街是村落的主導軸線,環(huán)城墻內(nèi)街是空間系統(tǒng)中的重要一環(huán),該村落的現(xiàn)狀空間格局呈現(xiàn)出“一軸一環(huán)”式的特征。

3.可理解度分析

選取雞鳴驛傳統(tǒng)村落公共空間的全局整合度作為X軸,局部整合度R3為Y軸,得出該村落公共空間系統(tǒng)的可理解度R2=0.0935648。R2的數(shù)值遠小于0.5,說明該村落局部整合度R3與全局整合度相關性較弱,村落空間辨識度較低,外來人員不太容易從局部空間認知到整體空間特征,容易在村落公共空間產(chǎn)生迷路的感覺。但空間趣味性極高,該村落外部公共空間的形態(tài)、尺度在體驗過程中都發(fā)生著巨大的變化。村落內(nèi)有大量曲徑通幽的小路,道路的寬度也由1m~11m不等。因此,在雞鳴驛傳統(tǒng)村落下一步更新改造過程中,在保持其公共空間豐富性的同時提高局部街道空間的可辨識性顯得尤為重要。

(三)可視圖分析

以1m乘1m的網(wǎng)格矩陣對雞鳴驛傳統(tǒng)村落公共空間進行分割來建構該村落的視域分析模型,得出圖5可視域分析圖,視覺整合度較高的區(qū)域為驛城一街、影壁節(jié)點、泰山行宮前廣場節(jié)點、文昌宮入口節(jié)點、小北門節(jié)點、西北角舊時馬號區(qū)域,這些區(qū)域在整個村落中視線通達性最佳,能夠掌握傳統(tǒng)村落公共空間更多的信息,在后期更新活化中可以作為重要節(jié)點加以處理。

圖5 可視域分析圖

三、村落內(nèi)公共空間活動與空間深度值疊加分析

空間深度值表達著空間的可達性強弱,將雞鳴驛傳統(tǒng)村落公共空間的空間深度值與村落中主要文物遺跡和旅游線路組織進行疊加,可以得知吸引力要素的可達性強弱,分別得出圖6和圖7。由圖中可以看出東城門、西城門、指揮署、當鋪、古戲臺、城隍廟、財神廟位于主街上,空間深度值范圍為285~299,空間深度值相對較低,較易達;龍神廟、普寧寺、文昌宮、泰山行宮所在街道空間深度值為374~456,相對中等,可達性一般。現(xiàn)有的旅游線路為驛城一街、驛城二街,最后環(huán)城墻游覽,其中空間深度值相對較高的為驛城二街,可達性比驛城一街略低,但驛城二街及其周圍分布有重要的歷史文化遺跡。在后期更新改造中著重增強對驛城二街的引導性和空間識別性。

圖6 空間深度值與公共要素疊加圖

圖7 空間深度值與旅游線路疊加

四、期望型雞鳴驛傳統(tǒng)村落公共空間調(diào)研及分析

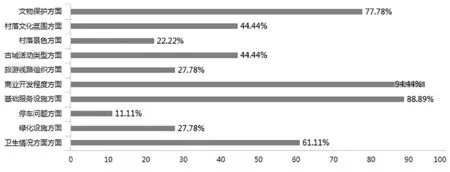

文章又進一步對游客和居民心中的期望型雞鳴驛傳統(tǒng)村落公共空間進行調(diào)研,讓游客和當?shù)鼐用駨?0個選項中選擇雞鳴驛傳統(tǒng)村落公共空間急需改善提升的5個方面(10個選項分別為文物保護方面、村落文化氛圍方面、村落景色方面、古城活動類型方面、旅游線路組織方面、商業(yè)開發(fā)程度方面、基礎服務設施方面、停車問題方面、綠化設施方面、衛(wèi)生情況方面),數(shù)據(jù)統(tǒng)計結果見圖8。其中94.44%的被調(diào)研者選擇商業(yè)開發(fā),88.89%被調(diào)研者選擇基礎服務設施,77.78%被調(diào)研者選擇文物保護,61.11%選擇衛(wèi)生情況。可以看出被調(diào)研者對于雞鳴驛傳統(tǒng)村落文物保護方面、商業(yè)開發(fā)、基礎設施、衛(wèi)生情況四個方面的現(xiàn)狀有所不滿。

圖8 雞鳴驛傳統(tǒng)村落公共空間調(diào)研統(tǒng)計表圖

五、傳統(tǒng)村落公共空間更新策略

基于對傳統(tǒng)村落公共空間的集成度分析、空間深度值分析、可理解度分析、可視域分析以及居民和游客需求調(diào)研,對于傳統(tǒng)村落公共空間提出以下幾個方面的更新策略:

保持并挖掘空間趣味性的同時,著力打造驛城一街、影壁節(jié)點、泰山行宮前廣場節(jié)點、文昌宮入口節(jié)點,增強空間的可識別性。這些空間節(jié)點和現(xiàn)狀旅游線路是緊密貼合的,但泰山行宮前廣場節(jié)點、文昌宮入口節(jié)點所在街道空間深度值相對較高,可達性相對較弱,應增強該區(qū)域的吸引力和到達該區(qū)域路徑引導性。節(jié)點空間的打造一方面可以吸引人流;另一方面可以增強區(qū)域可識別性,彌補村落空間可理解度較低方位模糊的不足;再者也可以為居民和外來游客提供休憩場所。

將環(huán)城墻內(nèi)街打造成為滿足當下需求的線性游憩場所。在整體集成度和空間深度值分析中,可以得出現(xiàn)狀的空間格局為“一軸一環(huán)”,該街道對整個村落空間起到很好的串聯(lián)作用,環(huán)城墻內(nèi)街集成度較高,空間深度值較低,可達性較高,與周圍要素聯(lián)系緊密,公共性較強。但環(huán)城墻內(nèi)街開發(fā)程度較低,路面凹凸不平有待平整,綠化、照明設施缺乏。在調(diào)研中發(fā)現(xiàn),村民和游客有在城墻慢跑休閑的需求,但由于季節(jié)氣候影響,冬季城墻難以正常使用,同時古村落內(nèi)部人口老齡化嚴重,存在城墻觀光休閑不便等問題,城墻又為環(huán)城墻內(nèi)街起到了很好的避風作用,故可以將其打造成為線性游憩場所,滿足多元活動需求。

加強基礎服務設施建設。基礎服務設施對于游客和當?shù)鼐用竦恼J褂眉翱臻g體驗感受是至關重要的,而雞鳴驛傳統(tǒng)村落的公共空間休憩座椅、街道綠化缺乏,地面鋪裝和衛(wèi)生情況較差,急需改善。

適度提高商業(yè)開發(fā)程度,滿足不同類型活動需求,同時進行建筑風貌管控。在“門票經(jīng)濟”時代,以景點觀光為主,活動類型單一,很難滿足當下吃喝玩樂一體化旅游模式需求。因此在開發(fā)過程中需深度挖掘村落的文化基底,以保護為前提,結合客流量適度進行商業(yè)開發(fā),同時也要避免開發(fā)過度,導致“千村一面”的鬧劇上演。同時也應積極鼓勵當?shù)鼐用駞⑴c商業(yè)開發(fā)活動,讓世代居住在這里的居民親身講述該村落物質(zhì)空間背后所蘊藏的故事,讓文物真正的做到“活起來”。

結語

傳統(tǒng)村落公共空間凝結著當?shù)鼐用裨谵r(nóng)業(yè)社會生產(chǎn)運作模式下的“集體共識”,當面對提倡高效率的經(jīng)濟社會時,這一“集體共識”很快土崩瓦解,如何在保存住村落文化基底的同時,讓原有的村落物質(zhì)空間滿足于新的生活發(fā)展需求,對于村落公共空間活化無疑是最為重要的議題,文章在空間層面對本議題進行了初步探究。首先,文章運用空間句法理論對雞鳴驛傳統(tǒng)村落公共空間進行了集成度、深度值和可理解度分析,可以得出:雞鳴驛傳統(tǒng)村落“一軸一環(huán)”的現(xiàn)狀空間結構;可理解度較低(R2=0.0935648)等特征,為居民和游客空間體驗提供了豐富性。隨后,通過對雞鳴驛傳統(tǒng)村落公共空間實地調(diào)研分析,得出該村落基礎服務設施和商業(yè)開發(fā)方面急需改善的結論。綜合以上分析,依托于現(xiàn)狀空間結構、人流動線和當?shù)鼐用裆钚枨螅o雞鳴驛傳統(tǒng)村落公共空間更新活化從空間結構、基礎設施、商業(yè)開發(fā)三個方面提出更新策略,希望本文分析方法與結論可以對雞鳴驛或同類型村落更新活化有一定的指導和借鑒意義。■

注釋:

①國家文物局官網(wǎng)在2010年5月24日提到雞鳴驛古城是我國保存最好、規(guī)模最大、最富有特色的郵驛建筑群,具有重要的歷史、藝術、科學價值,被稱為郵政考古、機要考古的一座“活化石”。(http://www.ncha.gov.cn/art/2010/5/24/art_1027_106086.html)