近40 年遼河保護區濕地生態環境演變過程及驅動因子分析

孫湘儒,陳佳勃,王艷杰

(遼寧石油化工大學環境與安全工程學院,遼寧 撫順 113001)

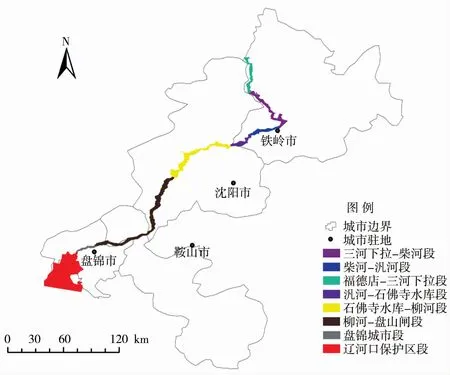

遼河是中國七大江河之一,為了鞏固“十一五”期間遼河流域水污染治理取得的突破性進展,實現可持續發展的長遠目標,遼寧省于2010 年成立了國內第一個以流域綜合管理為目標的行政機構保護區管理局,并于當年劃定了遼河保護區[1-2]。 遼河保護區(圖1)跨越寒溫帶、溫帶和暖溫帶[3],始于東西遼河交匯處的鐵嶺福德店,終于盤錦入海口,涉及鐵嶺、沈陽、鞍山和盤錦4 市,保護區河長538 km,流域面積為1 869.2 km2[4]。

圖1 遼河保護區地理位置

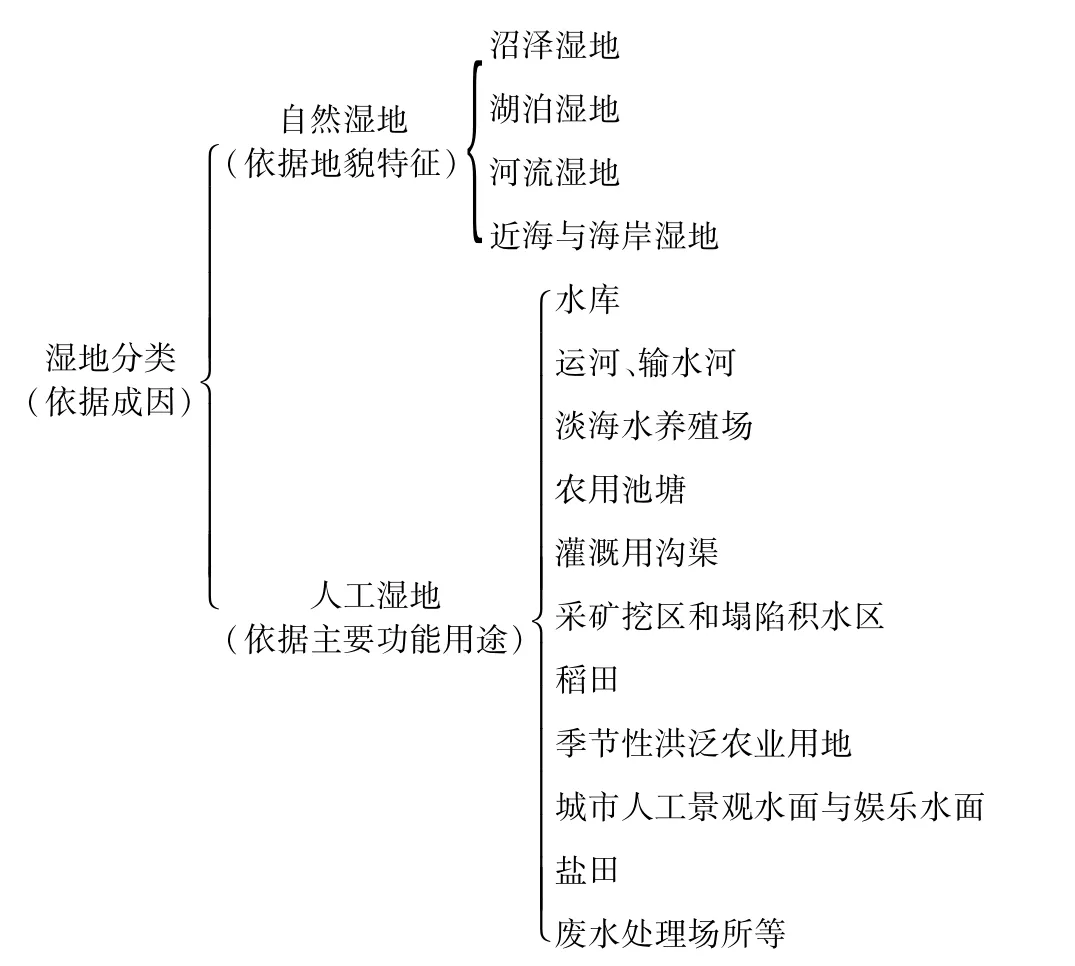

濕地是發育于水陸過渡帶的獨特生態系統[5-6],具有削減上游污染負荷、水源涵養、調洪蓄洪、氣候調節、固碳、生物多樣性維持等多重作用,為許多野生生物提供食物和棲息場所[1,6-8]。 依據成因將中國濕地生態系統分為自然濕地和人工濕地兩大類型;按地貌特征將自然濕地分為沼澤濕地、湖泊濕地、河流濕地和近海與海岸濕地四類;依據主要功能用途將人工濕地分為水庫、運河、淡海水養殖場、農用池塘、灌溉用溝渠、稻田、季節性洪泛農業用地、城市人工景觀水面與娛樂水面和鹽田等12 個類型(圖2)[9]。 遼河保護區濕地從沿海到內陸、從平原到山區都有分布,主要分布在遼河沿岸與河口區域[10]; 遼河保護區濕地類型豐富,主要包括湖泊濕地、河流濕地、沼澤濕地、河口濕地、海岸灘涂、淺海水域、水庫、池塘、稻田等[3]。 本文討論的濕地不包括稻田。

圖2 濕地分類[9]

2010 年以來,遼河保護區陸續開展了自然封育、退耕還濕工作,綜合實施支流河口、牛軛湖、坑塘、閘壩回水段等濕地建設,構建保護區河流濕地網絡,當前已基本形成不同規模、錯落有致、結構功能多樣的保護區河流濕地生態系統網絡,濕地恢復已取得明顯效果[10-14]。 然而,遼河保護現狀與《水污染防治行動計劃》提出的水質考核目標要求尚有一定差距[4],遼河保護區一些濕地出現了污染負荷削減能力有待提高、部分生態功能弱化或喪失等生態環境問題[2,15-16]。 因此,本文綜述了遼河保護區近40 年濕地生態環境演變過程,分析了濕地演變的自然和人為驅動因子,并以此為依據提出濕地保護措施與未來研究展望,以期為今后開展遼河保護區濕地生態功能提升工作提供科技支撐。

1 遼河保護區濕地生態環境演變過程

1.1面積變化

面積變化是濕地生態環境演變最明顯的一個特征[17]。 1986—2000 年,遼河中下游大面積的農田開發和水利設施建設使土地覆被發生顯著變化,遼河干流河道內河槽以外大部分河灘地被開墾種植了農作物,約有128.81 km2的各類濕地被開發成耕地,其中水田為86.65 km2,加上油田占用和水產養殖等原因,濕地面積縮小[3,18-20]。 2007 年遙感解譯結果顯示,遼河保護區濕地總面積為879.04 km2,占保護區總面積的47.03%,主要的濕地資源包括蘆葦濕地、河流濕地、潮間帶、坑塘濕地、翅堿蓬濕地、灘地和沼澤濕地,分別占保護區總面積的18.33%、10.27%、11.87%、3.48%、0.51%、2.56% 和0.01%[21]。 2018 年濕地總面積(含水面面積)為1 169 km2,占遼河保護區面積比為62.5%[22]。2010 年以來對遼河干流河道兩側河灘地實施退耕還河、退養還灘、自然封育治理、建設生態廊道工程,在遼河兩岸分別建設500 m 寬的封育帶,形成440 km2的生態廊道,在沿海地區恢復自然灘涂約20 km2[21-23];同時還完成了遼河干流11 座生態抗旱臨時蓄水橡膠壩工程[22],并通過恢復與建設河口濕地、牛軛湖濕地、坑塘濕地和回水段濕地等構建遼河保護區濕地網絡,以上工程極大地促進了人工濕地面積的增加,進而帶動區域內自然濕地的恢復[1,10,16,21,24-25]。

1.2 水文變化

濕地水文條件是濕地類型和濕地過程的建立與維持的最重要的決定因子,是濕地生態系統區別于陸生生態系統和深水生態系統的獨特物理化學屬性,對濕地生物系統起著決定性的選擇作用[11,26-27]。 1956—2018 年遼河徑流量總體上呈現出減少趨勢[28-29],年降水量也表現出周期性變化特征,且與徑流量變化有較強的一致性[29-30]。 遼河流域徑流量年內分配極不均勻,6—9 月多年平均徑流量占全年的72.0%,7—8 月多年平均徑流量占全年的50.5%,l—2 月枯水期徑流量僅占全年的1.7%[19,29],降水的時空分布決定了徑流在年內、年際及地域上的明顯變異[19],進一步導致濕地水文劇烈變化。 據統計,1951—2011 年遼河鐵嶺站年最大洪峰流量呈下降趨勢,與20 世紀80 年代前相比,2001—2011 年遼河年最大洪峰流量下降50% ~65%[31]。 遼河徑流量變化與遼河流域內土地覆被類型變化有一定關系,新世紀以來,各地積極響應退耕還林還草政策,遼河流域部分地區林草地面積逐年增加,下墊面對降雨滯留能力有所增加,面對極端降雨,特別是對于洪水的滯蓄作用增強[32]。 此外,從20 世紀50 年代起,遼河流域共興建大中小型水庫973 座,其中大型水庫17 座,控制流域面積占全流域面積的28%,總庫容165 ×108m3,中型水庫76 座,總庫容24 ×108m3,并且已建成長達1.8 ×104km的堤壩[18,27,33-34],遼河保護區內大量建設的用于上下游水量調度的堤壩和水庫,是引起濕地水文變化的重要因素[18,26-27,35]。

1.3 水質變化

濕地水質是濕地生態系統中重要的組成部分,是其形成、持續演替、消亡與再生的關鍵[36]。 遼河部分匯入河流污染物濃度較高,經過濕地凈化作用,在濕地中部及出口處濃度明顯降低,生長季濕地內污染物濃度較低,流域濕地對污染物有明顯的去除作用,能有效阻控支流污染物向干流遷移,不同河段濕地對污染物的去除效果有所差異[12]。 通過對2006—2019 年遼河保護區福德店等8 個國控斷面的水質數據進行分析,結果顯示,2006—2008 年遼河保護區干流水體COD和氨氮較高,各斷面數值波動范圍較大,均超過V類水質標準,最高值為2006年的三合屯斷面;2011—2015 年,水體COD持續降低,尤其是2013 年各斷面數值相近且均未超過Ⅲ類水質標準,氨氮濃度快速降至2 mg/L以下,并一直維持平穩降低趨勢;2016—2019 年,各斷面COD和氨氮略有波動,呈微弱上升趨勢,2018 年略有波動,稍高于2010 年后其他年份的COD和氨氮濃度;遼河保護區主要污染物COD與氨氮濃度從上游至下游均呈現先升高后降低再升高的變化趨勢[4]。

1.4 土壤變化

濕地土壤是濕地化學物質轉化的介質和濕地植物營養物質的儲存庫[20]。 遼河保護區主要土壤類型為草甸土、潮土和沼澤土[4]。 1986—2000 年遼河三角洲濕地大面積半自然濕地(葦田)向人工濕地(稻田)轉化,自然濕地(主要是灘涂景觀)向半自然及人工濕地轉化[3,20,37]。 大量研究顯示隨著退化程度的增加,土壤含水量降低[38-40],土壤有機碳庫顯著減少[6,39,41-42], 更多的土壤碳釋放到大氣中[41-44],速效磷減少,速效鉀增加,濕地土壤有機質和全氮呈逐漸減少趨勢[6,44-45],與赤堿蓬濕地和蘆葦濕地土壤相比,水稻田土壤在每層容重值均為最大,并隨著深度的增加而逐漸增大[45]。 濕地土壤退化原因除了受水質和植被的影響外,還易受到石油開發、化石燃料不完全燃燒和三廢排放等產生的多環芳烴等污染物質的影響[46-47];人類活動改變了濕地土壤氮礦化過程,例如由徑流攜帶的大量營養物質進入濕地生態系統導致的鹽水入侵對蘆葦和翅堿蓬濕地的氮礦化有促進作用,而對裸灘濕地氮礦化有抑制作用[48];在受到不同程度人類干擾的河口濕地,影響土壤C/N、C/P和N/P比的因子隨干擾程度的變化而改變,土壤C/N比表現出隨著干擾程度和土壤深度的變化相對較小,C/P和N/P比的變異性相對較大[49]。

1.5 動植物變化

2000—2018 年遼河保護區植被覆蓋度總體呈略微增加趨勢,有78.81% 的區域植被覆蓋度基本不變;13.65% 的區域(84.67 km2)植被覆蓋度呈降低趨勢,主要分布在中游河段河流潮間帶;7.54%的區域(55.52 km2)呈增加趨勢,主要分布在遼河入海口岸邊帶和上游河段[50]。

歷史上遼河干流流域內動植物種類豐富,有記載的植物種類為41 科230 種,代表性的建群種有蘆葦、菖蒲、小葉章等;遼河干流流域內最多共發現脊椎動物434 種,隸屬36 目94 科;鳥類有16 目56 科340 種;哺乳動物有6 目11 科24 種;爬行動物有3目5 科21 種[23]。 2000—2010 年,除了雙臺河口自然保護區以外的遼河保護區平原地區植物資源稀少且種類單一,原有的鄉土植被已基本破壞殆盡,主要是楊、柳樹等外來的速生品種和雜草,不適宜大部分鳥類等動物的繁衍生息,魚類資源急劇減少,僅剩耐污染的種類[23]。 2016—2017 年共監測到植物234種,昆蟲350 種、魚類34 種、兩棲動物2 種、爬行動物3 種、鳥類不少于85 種、哺乳動物9 種[4,51]。 與2010 年前相比,宏觀植被群落結構及多樣性明顯改善,二年生和多年生植物種類明顯增加,大面積的野艾蒿群落、小葉章群落等多年生植物群落在群落中逐步占據主導地位,遷徙鳥類的種群數量明顯增多,對棲息地環境要求較高的國家一級保護鳥類白頭鶴、東方白鸛、遺鷗和國家二級保護鳥類白尾鷂、縱紋腹小鸮、巖鷺和短耳鸮等在保護區內多處出現[23,52-53],水體中食物鏈也更加完善,遼河入海口的斑海豹種群在逐步擴大,河刀魚已開始洄游,銀魚、沙塘鱧繁殖數量顯著增加[10,16]。

2 驅動因子分析

2.1 自然驅動因子

自然驅動因子常常在較大的時空尺度上作用于景觀,在大的環境背景上控制著濕地景觀變化;自然驅動因子主要包括氣候、水文、地質、土壤、植被等[54]。 濕地的變化與氣象因子中的溫度、降水、日照時長等因素密切相關[55-57]。 遼河流域氣候變暖明顯,氣候傾向率為0.32 ℃/10a,增溫幅度遠高于全球和中國的同期增溫幅度[29,58]。 溫度的緩慢增加有利于濕地植被生長,同時也會使濕地水體的潛在蒸發量迅速上升并可能產生巨大的補水差額,只有相當充沛的水資源補給才能滿足生態用水的基本要求。 因此,氣溫上升會進一步拉大蒸發和降水之間的差值并導致水系統的脆弱性增加,影響濕地面積[33,56]。 降水量減少嚴重影響遼河干流對遼河保護區濕地水系統的補給能力,加劇干旱程度[30,58]。缺水直接改變濕地的物理、化學性質,進而對濕地生態系統中初級生產力、有機物質的積累、營養循環、物種組成和豐度產生決定性影響,最終導致濕地退化[20,59]。 在氣候變化背景下自然濕地由于缺水而轉變為旱地、水田、裸地等,面積逐漸減少[60]。 因此,氣溫升高和降水量減少是導致遼河保護區生態環境演變過程的主要自然驅動因子[18,37,50,58]。

2.2 人為驅動因子

人為驅動因子是在較短的時間尺度上影響濕地生態環境的動態變化[58],人為驅動因子主要包括農業開發、城鎮化、油氣開發和水利工程修建等[62]。20 世紀80 年代以來,遼河保護區自然濕地及其周圍包括毀葦種稻和濱海灘涂開發蝦蟹田等大規模農業開發加劇濕地的圍墾程度,水稻田、蝦蟹田和庫塘等人工濕地為人工定向管理,導致生物多樣性降低和生態系統抗干擾能力下降[20,61];遼河保護區內大量建設了用于上下游水量調度的堤壩和水庫,大量水利工程的建成與投入運行在為建立完善防洪體系、工農業生產穩定供水和當地居民提供飲用水等方面發揮重要作用[33-34];然而,由于遼河流域農業發達、城鎮化率高導致工農業發展用水量巨大,水資源利用率較高[18],生態用水嚴重不足(生態用水占比低于4%),生態基流保障困難,棲息地水脅迫是構成濕地退化的主因之一[10,34,37,62];石油開發為主的工業開發活動和交通、城鎮居民點等城鎮化建設造成了濕地景觀破碎現象,破壞了濕地的原有生境,加劇濕地生態系統的脆弱性,是造成濕地生態系統退化和葦田減產的主要驅動因子[20,46-47,58,60,63];此外,遼河保護區部分地區受到外來入侵植物的嚴重威脅[64],2014—2016 在遼河保護區調查共發現入侵植物21 種,分屬8 科,18 屬;整體來看,入侵物種數呈現增長趨勢,本地物種恢復速度放緩[65],外來種入侵抑制和排斥其他物種的生長,可大幅度加快物種滅絕速率,是造成生物多樣性、穩定性和生態系統功能失衡的重要原因[51,66-67]。 因此,大規模農業開發、水利工程修建、油氣開發、城鎮化和外來物種入侵等人為驅動因子在遼河保護區濕地近40 年生態環境演變過程中起主導作用[18,58,60,68]。

3 遼河保護區濕地保護措施

近年來遼河保護區濕地生態環境演變積極向好,但濕地生態環境質量和生物物種數與歷史上最好水平相比尚有不小差距。 根據近40 年遼河保護區濕地生態環境演變過程及驅動因子分析,當前可重點從以下幾方面開展遼河保護區濕地保護工作。

a)生產生活節約用水,科學保障生態需水。 提倡遼河全流域生產和生活節約用水[16],科學編制各行業用水定額,以其為主要依據核定取水量并嚴格執行[69];科學計算并保障各類型濕地生態環境需水量[70],特別是嚴格保障丹頂鶴、黑嘴鷗等國家珍稀野生生物生命周期各階段的水質、水域與水位需求。

b)強化城鄉污染治理,確保污水達標排放。 嚴格執行國家產業政策,大力發展循環經濟,實現土地集約利用、資源能源高效利用、廢棄物資源化利用;加快農村生活垃圾收集、轉運、處理設施建設,防止垃圾直接入河或在水體岸邊隨意堆放;加快城鎮污水處理廠及配套管網建設,加快實施農村水環境治理,實施城鄉生產與生活污水達標排放[71]。

c)多層次構建水生植被,全面削減干流污染負荷。 實施水陸交錯帶水生植物優配、多樣群落構建與穩定化、高藻敞水區水生植被重建、多樣性穩定維持與生態調控技術,實現水陸交錯帶及敞水區水生植被多層次重建,有效提高遼河保護區水陸交錯帶和敞水區植被覆蓋度[72],全面削減遼河干流污染負荷。

d)物化與生態防治并重,穩定控制外來入侵物種。 適時采取人工拔除和化學防治的方法有效控制三裂葉豚草等外來入侵物種在遼河保護區的蔓延趨勢;根據群落演替的自身規律,用植物替代等生態防治方法增加環境脅迫,穩定控制外來入侵物種的危害[64,73]。

e)綜合利用濕地植物,提高濕地凈污效率。 應用適時輪作、斑塊等刈割方式收獲蘆葦等濕地植物[74],將濕地植物桔桿加工成植物有機肥、飼料添加劑、生物質能源燃料、造紙和生態修復材料等產品,實現有供有求的濕地優勢植物資源化利用的良性循環[8],在實現群落健康維持目標的基礎上提高濕地凈污效率[74]。

f)提高濕地生境質量,加強生物多樣性保護。開展遼河保護區濕地核心生境區域破碎化因子人工拆除或廢棄,靈活運用塑造淺灘、緩坡、生境島等地形改造措施修復因農業開墾、水產養殖和城鎮化等人類活動影響造成的生境破壞,恢復濕地原有基質與水文地貌結構,加強濕地生物多樣性保護[60,75]。

4 結語與展望

濕地生態環境演變過程及其驅動因子相關研究對下一步遼河保護區大型流域濕地保護與恢復有重要的支撐和現實意義。 當前相關研究主要集中在遼河保護區,這其中又以遼河口保護區段居多,而從更大的流域尺度上開展的相關研究還較少。 未來對遼河保護區濕地保護與恢復研究可重點關注以下方面:一是開展基于流域尺度的寒冷地區大型濕地發育機制研究,闡明流域特有的氣候環境特征與北方寒冷地區濕地形成、演化及其生態功能的關系;二是大力開展高產優質節水抗旱稻的選育[76]和節水灌溉水稻栽培技術方面的相關研究[77],探索有效解決農業用水擠占濕地生態用水問題;三是開展基于大型流域濕地生態功能提升的遼河保護區濕地生態需水保障、生境條件改良、植物種類配置與群落構建和生態修復長效運行管理等技術集成方面的相關研究。