科技與設計的藝術性表達

饒瓊 李想

摘? 要:21世紀以來,科學技術發展日新月異。科技的發展給藝術設計者帶來了新的機遇與挑戰。設計從其本質上看是人類科學技術與藝術思維結合的產物,是一種復雜的物質性創造活動。優秀的設計不能把科技與藝術割裂開來,而是把兩者巧妙結合。科學技術能為設計的藝術性表達提供物質保障,也能拓寬設計者的思路并豐富表現形式。

關鍵詞:科學技術;藝術性;燈具設計;表現形式

在人類歷史中,設計自產生起就與科技密不可分。從其本質來看,設計是藝術與科學技術統一結合而成的產物。優秀的設計產品無一例外都是以科學技術為基礎,經過設計師的構思,通過一定輔助手段制造出來的,其無疑是實用美和形式美的和諧統一。從人類有意識的設計活動誕生起,就與藝術思維和科學思維緊密相連。“設計文化是人類造物文化領域特殊的物質創造。”[1]15而設計從本質上看,就是人類科學技術的發展成果與人類藝術思維表達相結合的物質性再創造活動。下面試以中西方燈具設計發展為例,從三個方面闡述科學技術對設計藝術性表達的重要作用。

一、科學技術為設計的藝術性表達提供物質性保障

科學技術是設計發展的基礎之一。科技的進步為設計的藝術性表達提供了必不可少的幫助,主要體現在科技為設計活動提供重要的技術支持和新材料。

(一)科學技術為設計的藝術性表達提供技術支持

中國古代有許多讓人嘆為觀止的精美工藝品,比如青銅燈具。而青銅燈具的制作首先需要青銅工藝的完善。夏商周以來,古代中國的冶金鑄造技術日益成熟,為青銅工藝品的設計制造提供了必需的材料和技術保障。在中國古代工藝美術史上,有一件青銅釭形燈因其具有很高的藝術性和科學性,歷來被視作中國歷代青銅燈中的瑰寶。那便是出土于河北滿城的屬于西漢中山靖王劉勝妻竇綰墓的陪葬品“長信宮燈”。該燈是以人物造型為主體的青銅釭形燈。釭,就是現在所說的空管狀結構。“長信宮燈”的整體造型為一漢代宮女跪坐捧燈的形象:眉目溫順,神態平和,其右手高抬,袖口垂下成燈罩,左手持燈盤。燈具通體鎏金,分外華貴動人。這樣精美的青銅燈具如果沒有當時青銅冶煉技術的保障和工匠的能工巧思,自然不會創作出來。另外值得一提的是,“長信宮燈”所體現的環保思想:當點燃燈時,燈盤里的動物油脂燃燒,炭粒灰燼會隨熱氣上升,如果沒有燈罩的阻擋,就會污染室內環境。但是宮女的袖管充當了導煙管,煙塵會通過右臂進入體內,最后溶于提前裝好的清水中。這樣的設計至今看來仍然讓人贊嘆不已。

類似的“鐵皮導煙燈罩”在西方直到15世紀才出現,是由達·芬奇發明設計的。到18世紀,法國人肯開和瑞士的阿干德才又進一步用玻璃燈罩取代鐵皮燈罩[2]。所以我們的祖先其實在空氣流通原理上早已達到了一定的認識水平。而正是古代青銅工藝的發展讓青銅燈具的制作有了技術上的保障。隨著科技的不斷發展,現代金屬研磨、焊接技術不斷進步,為金屬燈具的藝術性表達提供了更多可能。

(二)科學技術為設計的藝術性表達提供新材料

設計活動離不開對物質材料的運用。設計的藝術性主要表現為形式美,而“形式是材料和結構的外在表現,是由一定的線條、形體、質地、音響等可以為人直接感知的物質屬性所構成的整體”[1]106。所以科技的發展能提供更好、更多的新材料,從而讓設計的藝術性表達更加充分。材料是設計思想和藝術性的載體,是藝術語言能被人感知的外在表現。

科技的幫助在諸多設計領域都有體現。比如在服裝設計上,合成纖維的出現“壯大了纖維家族的隊伍”[3],讓服裝設計師的表現材料變得更加豐富多彩。在現代燈具設計制造上,新材料的發明創造也讓中國傳統燈具重新煥發生機。自愛迪生發明燈泡起,現代電光源的發明對傳統火光源打擊嚴重,中國傳統的陶瓷燈具不能適應新的電光源需求,發展緩慢。但隨著科技進步,通過對多種新型材料的綜合運用,為陶瓷燈具的再創作提供了新的機會。如金屬、玻璃、塑料、竹木甚至織物等新材料通過新技術與陶瓷的有機結合[4],能夠創造比原有陶瓷燈具更加美妙和奇特的視覺享受。又比如LED(發光二極管)技術的發展,豐富了燈具的發光源材料,讓燈具造型更加多樣,更加藝術化,使用壽命也大大增強。

二、科技使設計藝術性表達更加多元

科學技術的發展越來越迅猛,藝術種類也越來越豐富。比如電影從最初的黑白到彩色,從無聲到有聲,從2D到3D……而燈具也從手控到聲控,甚至可以感應和溫控等等。藝術設計的最終目的是為人類服務,讓人們的生活更加便捷舒適。在科技的推動下,設計師的設計思路得以拓展,現代燈具設計中的藝術性表達更加多樣化。

下面試以宜家家居的幾款燈具設計為例進行分析,探討科技對設計藝術性表達拓寬思路和表現形式上起到了怎樣的幫助。作為現代家居品牌中的佼佼者——來自瑞典的“宜家家居”以其家居產品設計精良、物美價廉、功能齊全深受大家的喜愛。

宜家家居第一款燈具是上圖中名為“KRUSNING (克魯寧)”的吊燈。這款吊燈的燈罩部分是由冰島女設計師Sigga Heimis設計的。她長年在瑞典與冰島的設計圈從事工業設計與產品設計,是丹麥國際知名品牌“Fritz Hansen”的設計經理。她對永續設計的熱情使她特別注重在設計中使用正確的材料。在這款克魯寧吊燈中,可以看到用紙做成的燈罩輕薄,沒有厚重的感覺,比起普通的金屬或者玻璃燈罩更加輕盈自然。當從包裝中取出燈罩后,人們可以根據自己的喜好將燈罩進行折疊或者拉扯使其更加蓬松,從而使吊燈透過紙質燈罩達到符合自己需求的照明效果。宜家特別指出,燈罩部分百分之五十都是采用可再生材料紙制成,這又體現了設計師的環保思想。所以科技的力量讓設計師的靈感可以在新材料中保留下來,讓設計作品煥發出新的美感。

另一款是“B?JA(博佳)”臺燈。這款臺燈由Maria Vinka設計而成,獨具傳統民間手工藝風韻。運用天然植物纖維材料“竹子”,編成竹制燈罩,與鑄鐵材質的底座組合起來,既輕盈又穩重,體現出設計師想要把傳統手工藝與現代設計完美結合的思想。

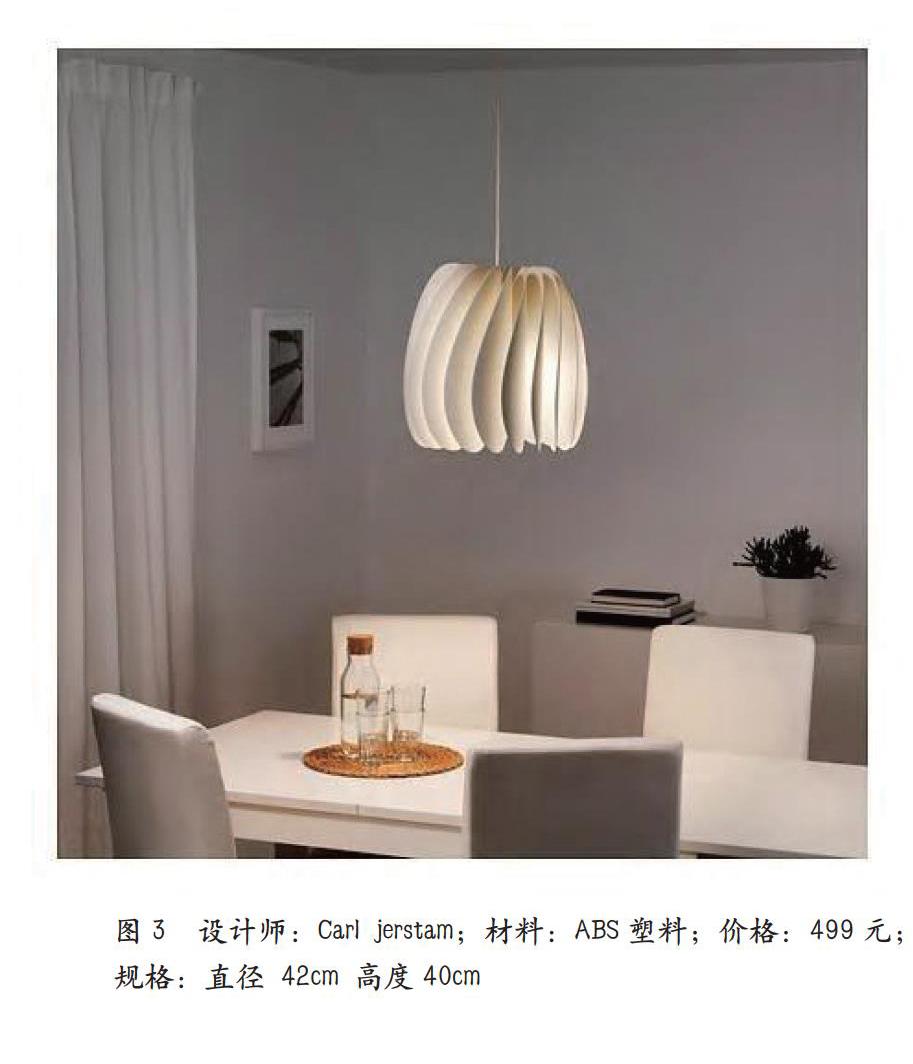

最后舉例的這款是曾經獲得過著名“GOOD DESIGN”優良設計大獎的“SKYMINGEN(希姆寧)”吊燈。這款吊燈將“ABS塑料”作為燈罩的材料,由20片纖薄的葉片組合而成。它那富有曲線美的渦輪造型,給人不一樣的視覺審美體驗,裝飾性很強。要達到這樣一種“視覺平衡”的效果,就需要用到輕薄但又堅固的材料,而科技的發展為這種新的藝術表現形式提供了必要保障,激發了設計師的靈感。在這個燈中出現的由“無數個具有相同重力的單位組成”的造型元素,表現出一種“放松的情緒或一種松散的生活方式”,呈現出美國著名美學家魯道夫·阿恩海姆所說的“無調”感[5]。

三、好的設計是科學性與藝術性的和諧統一

設計師們最大的愿望無疑都是能夠設計出獨一無二的作品。而好的設計作品必然是科學性與藝術性的結合,也是功能美與形式美的統一。這樣才能通過設計提高人的生活品質,增強人的幸福感,給人以美的享受。比如丹麥建筑師伍重設計的悉尼歌劇院在施工上遇到困難,但經過15年的建造,不斷開發出新材料、新技術,最終悉尼歌劇院以其白帆似的造型成為澳大利亞地標性的建筑,這當然是科學性與設計的藝術性融合的佳作。

同樣是來自丹麥的著名工業設計師漢寧森(Paul Henningsen)在20世紀20年代設計的PH-5型吊燈和PH洋薊吊燈,以其造型的精美和功能上的完善協調被人們贊頌不已,在西方產品設計史上留下難忘的記憶。漢寧森做了許多光譜分析實驗[6],以求設計出一種如日光般給人溫暖但又讓人感覺不到光源的燈具。PH洋薊吊燈在造型上模仿了一種草本植物“朝鮮薊”(又名法國百合),在造型上別致新穎,富有裝飾感。另一方面,這種多片狀的燈罩讓燈光經過多次反射、折射達到一種柔和的照明效果,“避免清晰的陰影”[7],同時又允許部分光線溢出,防止因為光線反差太大,讓人們的眼睛感到不適甚至疲勞。洋薊吊燈體現了斯堪的納維亞國家的設計風格:極具功能性又富含人文情調,同樣也是藝術性與科學性巧妙結合的經典范例。

四、結語

因此,在藝術設計中,藝術與科學從來都不是孤立的,而是相互促進,相互影響的。如果將科學技術的進步所帶來的新材料和新技術以及新工藝及時準確地運用到設計中,勢必會大大增強設計產品的藝術價值,甚至獲得意想不到的藝術效果。所以科學技術對于設計藝術性表達是必不可少的,同樣設計的藝術表達也會反作用于科學,促進其進步。

參考文獻:

[1]李超德.設計美學[M].合肥:安徽美術出版社,2004:15.

[2]張曉婷.淺析長信宮燈體現的科學技術的發展與設計藝術的關系[J].科技信息,2008(21):550.

[3]顧曉晴.淺談服裝設計藝術與科學技術的關系[J].科技創新導報,2012(30):248.

[4]金晶晶.陶瓷燈具的演變和設計探索[D].北京:清華大學,2005.

[5]阿恩海姆.藝術與視知覺[M].滕守堯,譯.成都:四川人民出版社,2019:24.

[6]尹藝.蓮花獨向水中芳——保羅·海寧森的PH燈具賞析[J].湛江師范學院學報,2012(1):165-168.

[7]張晶.設計簡史[M].重慶:重慶大學出版社,2015:109.

作者簡介:

饒瓊,蘇州大學藝術學理論專業研究生。

李想,蘇州大學設計學專業研究生。