新媒體時代“四力”的突圍與跨越

李明德 趙琛

【摘要】“十三五”期間,中國新媒體在傳播力、引導力、影響力、公信力四個方面實現了從突圍到跨越:短視頻和直播電商成為提升新媒體傳播力的新標配、政策導引+輿論引導實現了新媒體引導力的雙向提升、全媒體傳播格局助力主流媒體影響力提升、技術賦能下國家數字化治理質效倒逼新媒體公信力提升。然而,面對“四力”突圍中媒介技術、短視頻、媒體融合、主流意識形態和網絡空間社會治理等領域的問題,“十四五”時期應著力于構建情感與信息傳播的共同體、豐富短視頻的內容生態、實現優質內容與用戶的深度連接、媒體融合注重存量和質化改革、加快建構網絡空間社會思潮的內容風控和預警機制、推動網絡治理向數字網絡治理轉型,為“十四五”時期新媒體“四力”的跨越提供合理路徑。

【關鍵詞】新媒體 “四力” “十三五” “十四五”

【中圖分類號】G206 【文獻標識碼】A 【文章編號】1003-6687(2021)1-012-09

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2021.1.002

“十三五”期間,借助互聯網科技的發展與迭代、外部市場的拓寬與下沉、互聯網體系建構的逐步深化,經過五年的發展,中國新媒體呈現出傳播技術化、平臺規模化、行業垂直化、連接深度化、用戶下沉化、產業鏈條化等一系列新的特征。2016年我國進入“智媒元年”后,隨著媒介技術的突破性發展,中國新媒體又先后經歷了互聯網+、智能化、數字化、智能+、5G+時代。五年來,在萬物皆媒生態下,中國新媒體從傳播力、引導力、影響力、公信力四個方面實現了從速度到深度的突圍,并逐步走向跨越。

當下,以5G為代表的信息技術革命正進一步改變著我國的新媒體生態,將成為“十四五”時期新媒體“四力”跨越的重要基礎。本文從新媒體的傳播力、引導力、影響力、公信力切入,聚焦“十三五”期間中國新媒體發展的幾個焦點,反思新媒體“四力”突圍中面臨的風險和問題,探析“十四五”時期新媒體“四力”跨越的進化路徑,為中國新媒體發展方向提供學術透析。

一、“十三五”期間我國新媒體“四力”的發展態勢

1. 短視頻、直播電商成為提升新媒體傳播力的新標配

“十三五”期間,短視頻和直播電商成為最具代表性的新媒體產業,二者以其創新的內容生產、分發模式和流量聚集效應成為“十三五”期間最亮眼的新媒體平臺,一躍成為新媒體傳播力提升的新標配。

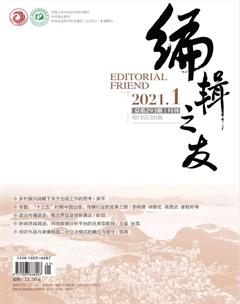

自2016年起,短視頻呈現井噴式發展,成為新媒體發展的風口:2016年4月,網紅papi醬在社交媒體發布的原創單條短視頻廣告拍賣費用高達2 200萬,短視頻開始成為投資業的風口,同年BAT和今日頭條開始進軍短視頻領域。經過五年的發展,短視頻已從新風口走向“黃金時代”,以抖音、快手、微博微信視頻號、西瓜視頻、B站等為代表的短視頻APP,已發展成為集社交、新聞、電商、直播為一體的復合型平臺,成為新媒體領域的“標配”。截至2020年6月,我國網絡視頻(含短視頻)用戶規模8.88億,占網民整體的94.5%(見圖1)。[1]

同時,短視頻媒體化趨勢明顯,短視頻利用流量聚集效應進行新聞內容的制作和分發,使新聞內容傳播更具有時效性、通俗性,有利于新聞內容的廣泛傳播,提高了新媒體的傳播力。目前,《新聞聯播》、澎湃新聞等主流媒體抖音粉絲量均超2 000萬。2019年7月《主播說聯播》播出,以短視頻傳播熱點新聞,傳遞主流聲音,頻上微博熱搜。2020年疫情期間,用戶利用短視頻獲取新聞資訊成為常態:卡思數據顯示,截至2020年2月14日,“新型冠狀病毒”話題視頻共播放218億次,其中《關于新冠肺炎的一切》,以其具有話題性的主旨及豐富的內容增量,漲粉超過300萬,播放量過億。但隨著用戶市場的下沉和群體范圍的擴大,短視頻內容質量和制作成本的矛盾凸顯,引流和自身流量變現能力還將進一步開拓和增強。

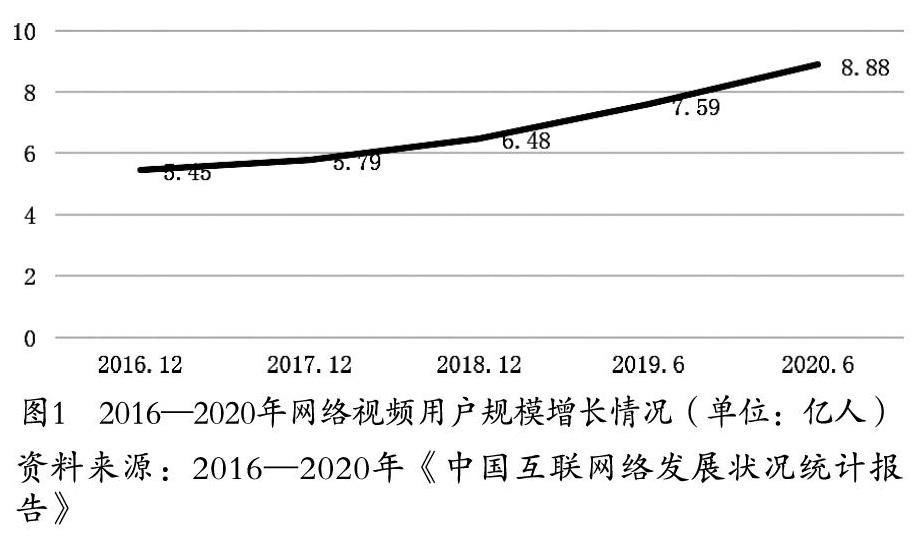

此外,直播電商成為新媒體傳播力提升的重要平臺。五年來,在我國網絡直播用戶規模不斷增長的背景下(見圖2),中國電商直播成為網絡直播的重要力量。截至2020年6月,中國電商直播用戶規模為3.09億,較2020年3月增長16.7%,占網民整體的32.9% ,[1]成為上半年增長最快的個人互聯網應用。2016年以來,互聯網紅利漸盡,滲透率飽和,傳統電商亟待尋找新的流量入口。在這一背景下,淘寶、小紅書、拼多多、抖音等平臺開始打造以視頻內容和社交內容為主導的直播電商模式,直播+電商的模式使優質和多元內容成為新的流量入口,推動傳統電商轉型,實現了視頻內容驅動和傳統電商驅動在多元生態下的競合。

根據《2020年(上)中國直播電商數據報告》,2017年至2020年上半年,直播電商交易規模分別為:196.4億元、1 354.1億元、4 437.5億元、9 712.3億元,直播電商的交易額呈現指數性增長。此外,電商大數據監測數據顯示,2017年至2020年上半年直播電商滲透率分別是0.27%、1.6%、4.3%、9.3%。直播滲透率的增長意味著直播電商傳播力勢頭凸顯,并逐步走向精細化,直播與電商交易的融合程度不斷加深,直播帶貨已成為消費升級的新風口。

直播電商以直播的方式,通過UGC、PUGC、PGC等形式生成傳播內容,充分挖掘用戶和社群價值,以低成本和高效傳播的優勢,為傳統電商獲取新流量。同時借助短視頻自身的發展,傳統短視頻平臺也開始拓展電商產業,直播電商的傳播廣度進一步推動了直播+經濟的繁榮,直播平臺融資能力強,垂直產品和直播平臺邊界不斷拓寬。另外,隨著KOL對直播電商內容變現模式的成功探索,專業孵化培育和管理KOL、進行專業化內容生產的MCN機構成為直播電商產業的“標配”。TopKlout數據顯示,2016年至2019年MCN機構數量分別為420家、1 700家、5 000+家、20 000+家,近三成頭部MCN機構營收規模破億。2020年上半年各大電商平臺、短視頻平臺陸續加大對電商直播的布局力度,2020年9月抖音打造的電商達人帶貨活動“主播帶貨總動員”推出了一系列直播帶貨活動,抖音#主播帶貨總動員#話題總播放量突破11億次。[2]

此外,直播+電商也深度嵌入媒體融合的進程中,主流媒體紛紛加入直播帶貨,與電商直播平臺合作,通過與KOL的流量聚合進行內容生產,連接具有一定流量和影響力的新媒體平臺,以直播帶貨的形式進行內容分發,實現媒體+直播帶貨的新形式,提升了主流媒體的傳播力。這是媒體融合利用新媒體產業豐富自身商業模式與盈利模式,帶動自身媒體經營轉型的重要實踐,通過電商和流量平臺的扶持,有利于新形勢下主流媒體自身流量的積累。電商直播通過各層次KOL的流量效應和豐富多元的內容,打造了多維度的直播電商生態體系。但受流量、內容和資本等多重因素的影響,直播電商生態鏈依舊無法完全整合,流量池和商品池的適配受到供應鏈管理能力的制約,頭部直播電商的地位較為突出,“馬太效應”下的行業壁壘依舊存在。

2. 政策導引+輿論引導:新媒體引導力實現雙向提升

(1)“十三五”期間我國針對新媒體出臺了一系列政策法規,主要圍繞政務新媒體、媒體融合、新媒體內容服務、網絡空間安全、網絡技術和新媒體產業、網絡視聽、個人信息保護等內容,從國家層面對新媒體提出管理與制約,為“十三五”時期新媒體的健康發展起到了導引作用。

一是政務新媒體方面,從利用新媒體推進政府信息公開到推進政務新媒體健康有序發展,體現了政務新媒體發展的階段性。2016年《關于在政務公開工作中進一步做好政務輿情回應的通知》提出要充分利用新媒體的優勢,提升政務輿情回應實效,推進政務公開。同年,《“互聯網+政務服務”技術體系建設指南》對互聯網政務服務平臺建設提供了信息化路徑和方法。隨著政務新媒體自身的不斷發展,2018年《關于推進政務新媒體健康有序發展的意見》首次從國家層面明確了政務新媒體的定義,提出利用政務新媒體提高社會治理能力,轉變政府職能,成為“十三五”時期指引政務新媒體發展的主要政策。

二是媒體融合方面,“十三五”期間媒體融合一直是新媒體發展的重點方向,國家高度重視媒體融合發展,提出了一系列指導性意見。2016年《關于進一步加快廣播電視媒體與新興媒體融合發展的意見》將融合發展理念優先接入廣播電視媒體。2017年《國家“十三五”時期文化發展改革規劃綱要》在提高輿論引導水平部分提出,要加快推進媒體融合發展,建立融媒體中心和采編平臺。2018年《關于加強縣級融媒體中心建設的意見》提出建設縣級融媒體中心,隨后《縣級融媒體中心建設規范》《縣級融媒體中心省級技術平臺規范要求》等文件的出臺為縣級融媒體中心建設指明了發展方向。當下,媒體融合進入改革“深水區”,2020年9月26日《關于加快推進媒體深度融合發展的意見》對構建全媒體傳播格局提出要求和部署,要求從思想上提高對全媒體時代媒體融合工作緊迫性的認知,將推動媒體深度融合落到實處。

三是網絡視聽政策方面,根據不同新媒體平臺及產業出臺了一系列網絡視聽新媒體管理政策。平臺方面,先后發布了《專網及定向傳播視聽節目服務管理規定》(6號令)、《關于加強微博、微信等網絡社交平臺傳播視聽節目管理的通知》《關于進一步加強網絡劇、微電影等網絡視聽節目管理的通知》《網絡劇、微電影等網絡視聽節目內容審核通則》等文件,對不同新媒體平臺的視聽管理進行規制;產業方面,《關于加強網絡視聽節目直播服務管理有關問題的通知》對直播機構視聽節目提出管理辦法,《互聯網視聽節目服務業務分類目錄(試行)》對利用互聯網和其他新媒體向用戶提供視聽服務的產業進行了業務分類。

四是新媒體信息服務管理規定方面,針對新媒體平臺信息傳播和內容管理,2017年出臺的《互聯網群組信息服務管理規定》明確了包括網站、應用程序、論壇、微博、微信、網絡直播等新媒體平臺在內的互聯網信息服務群體在信息內容安全和管理方面的主體責任。在特定平臺信息管理方面,2018年2月《微博客信息服務管理規定》對微博社交新媒體平臺的信息服務和管理責任進行了進一步規范,從平臺責任、實名認證、服務許可等方面對微博客服務提供者責任進行了界定。2020年3月《網絡信息內容生態治理規定》施行,從內容生產者、新媒體平臺、使用者、行業組織等方面明確了網絡信息內容生態治理的監督管理和法律責任,將網暴、人肉搜索、虛假流量、偽造事實等行為列入違法范疇。同時,《互聯網新聞信息服務單位內容管理從業人員管理辦法》《互聯網新聞信息服務單位約談工作規定》對新媒體單位和人員管理提出相關要求。

五是網絡安全方面,2016年《中華人民共和國網絡安全法》通過,其中對新媒體平臺信息安全和運營者的法律責任作出了規定。同年《關于加強國家網絡安全標準化工作的若干意見》發布,內容涉及信息技術產品、大數據安全、個人信息保護、網絡空間安全等。2019年起相關政策主要圍繞數據安全和個人隱私信息,2020年4月發布的《網絡安全審查辦法》,針對數據庫、云計算服務、網絡安全設備等網絡產品和服務的安全審查提出規范性審查辦法。在個人信息保護方面,《App違法違規收集使用個人信息行為認定方法》對新媒體平臺侵犯個人信息行為進行了法律判定,對《個人信息出境安全評估辦法(征求意見稿)》《個人信息網絡保護規定》《個人信息安全規范》《移動互聯網應用(APP)收集個人信息基本規范》等進行了更新。2020年5月《中華人民共和國民法典》的頒布進一步擴充了隱私的范圍,加大了國家對個人信息保護的力度。

六是圍繞新媒體技術和產業,國家出臺了《區塊鏈信息服務管理規定》《互聯網新聞信息服務新技術新應用安全評估管理規定》等技術層面的政策規定。在新媒體產業方面,圍繞短視頻、網絡直播、出版、電商、音視頻等新媒體產業,出臺了《網絡短視頻平臺管理規范》《網絡短視頻內容審核標準細則》《互聯網直播服務管理規定》《網絡出版服務管理規定》《網絡音視頻信息服務管理規定》《中華人民共和國電子商務法》等法規,明確了相關新媒體產業的法律責任。

總的來說,“十三五”時期的新媒體政策主要集中在媒體融合、互聯網內容信息管理、網絡空間安全、個人信息保護等方面。但是,現有新媒體政策仍不足以完全應對未來的新媒體發展態勢,在技術隱私、數據安全等方面缺少特定場景下的規定政策。例如5G時代不同接入技術對隱私的保護程度不同,用戶面臨的隱私風險趨向復雜,政府如何在不同技術場景下關聯隱私認定,如何在批量數據上傳與共享中保護數據安全將成為未來政策制定的重點方向。此外,在網絡信息內容管理上,網絡暴力、深度偽造、誹謗和虛擬嫁接等行為還需進一步界定,同時對于不同新媒體產業和行業領域的政策,尤其是以直播電商等為代表的新興產業的相關政策缺乏,假貨直播等行為責任仍待進一步界定。

(2)隨著互聯網和新媒體的發展,“十三五”時期黨的新聞輿論陣地已從傳統媒體轉移到新媒體平臺。2016年至2020年,圍繞黨的新聞輿論工作,習近平總書記多次談到,要堅持內容創新,根據互聯網內容的差異化,做出媒體自身的特色,積極傳播正能量。“十三五”期間,主流媒體利用新媒體和網絡輿論場的特征,適應移動化、視頻化、通俗化、多樣化的需求,積極進行新媒體空間主流意識形態的內容生產與傳播,提高了主流媒體的輿論引導力。

2019年國慶期間,新華社客戶端推出新中國成立70周年專題欄目,打造了包括 “視頻報道”“各地慶祝”“結緣中國70年”“國際視野中的70年”“高端訪談”等板塊;中國網利用圖文、視頻、H5、AR等多媒體手段和多語言文本講解中國故事;2020年疫情期間,負面輿論和謠言遍布網絡,各類社會思潮甚囂塵上,國外主流媒體甚至出現了專門侮辱中國公民的新聞報道,主流輿論工作迎接“疫情大考”。面對復雜的輿論形勢,主流媒體利用新媒體技術和聚合平臺,積極推出復合型新媒體產品,打造主題化板塊,以文字、圖片、短視頻、H5等多種形式,通過多元渠道傳播官方信息。新華網、央視新聞等中央級媒體通過實時發布新冠肺炎疫情動態和各地政府實施的疫情防控舉措,積極引導公眾輿論。中央廣播電視總臺《新聞1+1》節目從2020年1月20日起持續報道新冠肺炎疫情,發布權威信息,《湖北日報》推出攝影專版報道,描述抗疫期間正面人物,凝聚了社會共識,牢牢占領輿論引導的主陣地。

當下,網絡空間中不同社會思潮經由新媒體的傳播,不斷解構著主流意識形態,因此需要利用新媒體加強網絡輿論引導,積極進行互聯網內容建設,防范網絡社會思潮傳播給主流意識形態帶來的風險。經過五年新聞輿論工作的推進,我國新媒體輿論場中主流輿論陣地建設成效顯著,但依然存在網絡社會思潮對主流意識形態的解構風險。

3. 全媒體傳播格局推動主流媒體影響力提升

“十三五”規劃提出,要建設“內容+平臺+終端”的媒體融合體系,五年來國家從思維、技術、人才、布局、政策等方面對媒體融合提出了一系列要求和政策,新型主流媒體平臺實現了轉型升級,融媒體產品層出不窮,主流媒體影響力不斷提升。2020年發布的《關于加快推進媒體深度融合發展的意見》提出構建全媒體傳播體系,將內容、技術、人才、資金全面向互聯網匯聚,通過培養全媒體人才,優化全媒體生產傳播架構,建立全媒體傳播體系。[3]新政策的提出使媒體融合由過去“內容+平臺+終端”的融合形式向全媒體傳播格局轉變,我國融媒體建設逐步走向縱深。“十四五”規劃建議中也對實施全媒體傳播工程提出了要求,全媒體建設成為當下及未來推進媒體深度融合的指向標。

(1)2016年以來,主流媒體通過構建新媒體平臺傳播矩陣,加快媒體融合進度,多平臺傳播矩陣下的媒體融合態勢基本建立。主流媒體通過平臺、終端和技術融合,使用戶覆蓋率不斷擴大,受眾通過評論、轉發、點贊等行為積極參與主流媒體的融合進程,主流媒體通過打造融媒體平臺,制作融合產品,一定程度上提高了主流媒體的影響力(見下頁表1、表2)。《新京報》打造的集報紙、新聞APP、微博、微信、抖音、快手、新京報網、千龍網為一體的全媒體平臺已覆蓋超1.4億人次。此外,主流媒體利用短視頻、直播等平臺,與頭部機構進行融媒體合作嘗試,推動了主流媒體與頭部新媒體平臺影響力的合流:中央廣播電視總臺和快手合作,開展公益帶貨活動的雙平臺直播,直播3小時,經濟收入過億元。

(2)“十三五”期間我國縣級融媒體實現了跨越式發展,國家級、省級、地市級、縣級融媒體矩陣基本形成,縣級融媒體充分發揮了信息中轉優勢,借助融媒體平臺,實現了信息的聚合和傳播,推動了主流媒體影響力“觸底”。2020年縣級融媒體初級量化層面的建設即將完成,疫情期間,河北通過“智慧大喇叭”與縣級融媒體平臺聯通,完成了疫情期間信息傳播的“最后一公里”,“大喇叭視頻”紅遍網絡,引來各地仿效;上海區級融媒體和東方網共同打造的資訊服務類融媒體產品《抗擊疫情,上海在行動》,通過信息播報和動態監測,利用區級融媒體服務引導基層群眾。當下,媒體融合已走入質變階段,推動媒體融合走向深度化,進一步提高主流媒體影響力是未來媒體融合的必然要求。

4. 技術賦能下國家數字化治理質效倒逼新媒體公信力提升

“十三五”以來,新媒體廣泛參與到國家數字化治理和網絡空間治理中。2016年以來,信息技術的發展推動了國家數字化治理水平的提升,互聯網新技術在信息發布、大數據防控、便民服務等領域為政府提高治理能力提供了科學化手段,加快了國家治理數字化、科學化的進程,多元協同的網絡治理體系正在加速形成。同時,在新媒體技術推動下,網絡空間綜合治理趨向常規化和精細化,治理體系逐漸完善。治理力也是一種公信力,技術賦能下的國家數字化治理和網絡空間治理成效的提高,倒逼治理視角下新媒體公信力的提升。

(1)“十三五”規劃提出要充分利用大數據等現代科技助力社會治理創新。[4]五年來,人工智能、5G等新技術成為國家數字化治理的核心動能,新技術使新媒體行業實現了數據共享、高清視頻傳輸與直播、算法精準推送、網絡內容風險防控、人工智能內容生產分發、消費升級、沉浸式體驗等。信息網絡新技術的開發應用,通過賦能新媒體產業體系建構,提高了我國數字化治理水平,治理視角下新媒體深度參與,公信力也得到同步提升。2020年新冠肺炎疫情期間,《第一財經》《新京報》等在新媒體平臺上利用大數據進行預測報道,分析人口流動和追蹤信息;北京“健康寶”方便了居民健康自測和往來登記等。根據5G AIA和中國信息通信研究院的報告數據,疫情期間5G與大數據、云計算、人工智能應用的融合率為57.4%,與超高清視頻、無人機/車、機器人的應用融合率為48.2%。[5]新媒體高度參與國家數字化治理進程,數字化治理能力的強化一定程度助推新媒體公信力的提升。但是,“十四五”規劃建議顯示,目前社會治理還存在弱項,加快數字政府建設,提升社會治理數字化、智能化水平成為未來的發展要求。

(2)2016年以來,我國網絡空間治理環境逐漸完善,防控新型網絡安全風險的能力提升,利用新媒體技術推動網絡空間綜合治理常規化和精細化,治理體系的完善助力新媒體公信力不斷提升。隨著新媒體技術的發展,個人信息泄露、APP定位系統以及通過關聯操作進行信息收集、大數據對用戶網絡行為的追蹤等現象層出不窮。針對網絡空間個人信息保護和隱私權問題,國家出臺并完善了一系列法律法規,從網絡安全、信息登記、實名認證等方面加強了法律保護,并出臺了針對個人信息保護的相關措施,從技術層面倒逼新媒體公信力提升。但是,我國網絡空間治理依然面臨各種挑戰,境外組織攻擊、惡意程序、安全漏洞、仿冒網站以及DDoS攻擊等都是威脅我國網絡安全和媒介公信力建設的重要因素。《2020年上半年我國互聯網網絡安全監測數據分析報告》顯示,2020年上半年,捕獲計算機惡意程序樣本數量約1 815萬個,日均傳播次數達483萬余次。[6]面對網絡安全和綜合治理形勢的嚴峻,常態化和精細化治理始終是網絡空間治理的主要方向,也是提高新媒體公信力的重要路徑。

二、“十三五”期間我國新媒體“四力”突圍中的問題透視

1.“四力”突圍中的倫理陷阱與價值偏差

智媒時代下技術深刻嵌入傳播系統,帶來新聞傳播范式和內容生產變革的同時,也帶來了一系列倫理陷阱:認知倫理陷阱、數據倫理陷阱和算法倫理陷阱。認知倫理陷阱指技術化的生產模式,帶來海量數據的生產與存儲,使內容生產過剩,過載化、碎片化、無序化、無用化的信息分散了人們獲取特定信息的專注力,降低了有效信息的使用度,這種信息結構的失序進而帶來人們的認知障礙,削弱了新媒體的傳播力。這種認知障礙可能體現在人們獲取和認知信息中,信息過剩導致人們在獲取信息時可能出現對世界感知的障礙和思維邏輯的混亂,還可能導致普遍焦慮。

數據倫理陷阱是指智媒時代數據權力的越界與個人權力受限之間的矛盾。當下這種數據權力體現在以個人數據為基礎,運用機器學習,通過個人信息的自動化分析和決定進行數據畫像,但個人數據被智能技術自動化決定,不僅可能帶來“數據殺熟”、販賣個人隱私信息等濫用數據權力的貪欲行為,還可能誘發數據與人之間的深層次矛盾,進而引發信任危機,削弱新媒體價值引領。此外,人工智能帶來的算法推薦或算法新聞也可能陷入算法倫理陷阱。這種算法倫理陷阱首先體現在算法的不透明和“黑箱”操作,以及技術無法避免的主觀性,使算法本身具有一定偏見,而社會環境中受偏見和錯誤認知影響的數據也大量存在,算法偏見可能會更加嚴重,影響客觀信息的傳播。其次體現在算法偏見與社會和人性偏見的交織。由于算法本身的機械性和概率性,可能導致當面對算法提供的與人們刻板印象相一致的錯誤結果時,會反證人們的刻板印象,導致人性偏見與算法偏見的合流,削弱主流輿論的引導力。最后這種算法倫理陷阱還體現在算法推薦對同質信息的推送,可能會使人們的異質需求信息被過濾,窄化了信息的傳播力。算法推薦使網絡群體呈現內部同質和外部異質,群體間的數字鴻溝無法逾越,不利于網絡空間的有效治理。

此外,智媒時代人機界限的模糊也帶來基于人機倫理的新聞價值偏差,對新聞傳播的真實性和新聞生態構成挑戰。人工智能技術介入新聞領域的傳播鏈條中,作用于新聞內容生產和應用,導致新聞主體、新聞內容、新聞場景和新聞邏輯轉向人工智能技術指導下的虛擬型新聞生產,傳統新聞真實中對事實的反映和再現被顛覆,真實新聞的傳播力被削弱。VR和5G技術下超真實的體驗會進一步弱化用戶對現實真實的感知和思考,現實與虛擬的邊界將逐漸模糊。[7]此外,當新聞領域中機器超越人類權限邊界時,新聞內容缺乏人工校正,可能會導致大量粗制濫造甚至低俗、色情的新聞在新媒體平臺流通,降低新媒體的引導力和影響力,進而影響新聞生態。

2. 短視頻的淺薄化與敘事邏輯資本化削弱傳播力,弱化價值引領

5G時代視頻化成為風向,視頻將部分取代圖文成為趨勢,成為未來新媒體轉型的方向,而當下短視頻的表達方式已被大部分群體接受。但相較于文字的表述,短視頻的構成要素較為淺薄化、碎片化,缺乏文字的基本邏輯性和段落之間的關聯性;相較于圖片表述,短視頻的構成要素又相對復雜,并且具備一定的流動性和敘事架構,缺乏圖片的直觀性和易解讀性。因此,短視頻不僅相對缺乏邏輯性和場景化,也無法使受眾在感知短視頻時不經分析和綜合就直接理解傳播內容,在這一過程中可能會導致受眾缺乏邏輯場景中的理解偏差。而當這種理解偏差趨向負面時,可能會擴散受眾理解和想象中的負面因素,削弱傳播效能。

短視頻敘事邏輯的資本化也一定程度上削弱了傳播效能,弱化了新媒體的價值引領。受到資本和商業邏輯操縱,短視頻以獵奇、淺層、碎片的視覺符號作為內容敘事的基本邏輯,生成了利益文化和資本包裝的文化符號,其背后隱藏的非主流價值觀和社會思潮,可能會對主流社會和文化的話語爭奪構成影響。同時,從網民自我傳播式的場景到商業邏輯驅動下的利益傳播、以消費為目的的敘事傳播,使部分短視頻內容的價值取向嚴重扭曲,病毒式傳播、撒錢式營銷、自殺式競爭、粗放的經營管理方式也一定程度上弱化了短視頻平臺的價值引領。

3. 網絡空間社會思潮消解新媒體主流輿論引導力

當下,網絡成為社會思潮傳播、爭奪話語控制權的主要平臺。網絡空間社會思潮的傳播話語非理性、偽科學化,內容碎片化、娛樂化、利益化,方式立體化、個性化,路徑網狀化、裂變化等特點給新媒體平臺主流意識形態的傳播帶來了一定沖擊,消解著主流輿論場。隨著新媒體的快速發展,一些重大事件背后的社會思潮討論在新媒體空間中既有數量增多的增量表現,又有影響擴大的增質趨向,給網絡環境的治理帶來了一定挑戰。

社會思潮的廣泛傳播和多元化表征已經給轉型期的中國帶來了意識形態的迷障,新媒體的勃興也為社會思潮提供了傳播新場域和新形態,社會思潮的傳播表征和傳播模式呈現出多變趨勢,成為價值、意義與思潮生產的集散地。[8]在新媒體互動傳播的模式下,受眾對于社會思潮的接受、理解和傳播成為社會思潮在新媒體環境下再生產與再傳播的原力。同時,新媒體加持下網絡社會與現實社會互動頻繁,網絡思潮極易形成現實輿論聲勢,引發整體社會價值觀念的變化。

根據西安交通大學李明德教授團隊發布的《2019年中國社會思潮新媒體傳播報告》,2019年中國社會思潮新媒體傳播力排行榜前十名分別是:民粹主義、民族主義、“泛娛樂化”思潮、消費主義、貿易保護主義、實用主義、女性主義、科學主義、新自由主義、生態主義,總體呈現出與政治經濟社會發展同頻共振的特點。使用與滿足理論可以解釋受眾參與網絡空間社會思潮傳播時的社會原因和心理動機,即為了滿足自身特定的需求,其迎合了部分精英、知識分子或一般受眾群體在新媒體平臺上利用網絡受眾非理性、情緒化和易受鼓動的特點傳播社會思潮的心理,威脅我國主流意識形態安全。此外,根據尼爾·波茲曼的媒介生態學理念,網絡空間社會思潮和新媒體平臺的主流輿論場都屬于意識形態系統的組成部分,網絡社會思潮一邊消解著主流意識形態,一邊與主流輿論場保持共生與動態平衡。只有剔除社會思潮的負面因素,發揮愛國主義、生態主義、集體主義等的積極作用,促進新媒體領域的意識形態系統良性循環,才能實現網絡社會思潮與主流輿論場的最優生態。

4. 媒體融合生態限于“點線”,牽制了主流媒體影響力

媒體融合中互聯網思維的慣性缺失導致一部分媒體融合陷入單純的形式主義或技術主義,以傳統媒體引進新媒體技術,單向性建構新媒體平臺或集報紙、網站、社交媒體、移動端、廣播、電視等于一體的新媒體,以技術實現多元產業融合為媒體融合的主要路徑。這種浮于互聯網技術的媒體融合,僅利用技術或媒介嫁接的方式進行融合,是媒體融合發展受阻的重要原因。

此外,當下的媒體融合生態局限于“點”和“線”,沒有形成全方位的新型媒體融合生態,一定程度上制約了主流媒體影響力的提升。所謂“點”,即現有的媒體融合更集中于產品融合,注重推出融媒體產品,打造“爆款”融媒體成果;所謂“線”,即媒體融合集中于打造新媒體矩陣,實現產品與平臺之間的融合。但是,媒體融合的生產內容沒有將社會、文化等因素關聯進媒體融合場域中,也沒有將用戶這一基本要素融合進媒體生態中,全方位的媒體融合面缺失了與人的連接。而真正的融媒體生產要追問技術形態與人的感官的接合,創新知覺方式,進而勾連人的社會關系網絡。[9]因此,現有的媒體融合生態僅局限于產品和平臺,當下媒體融合的內容生產很大一部分為“同一內容,多平臺分發”的模式,缺乏利用不同新媒體平臺特點建構媒體內容融合,新聞主題、題材、內容、敘事邏輯、表達方式不夠“下沉”,與受眾距離較遠,缺乏與用戶的融合,削弱了傳播效能,進而制約了主流媒體影響力的提升。

5. 網絡空間治理的失衡與失序,弱化了新媒體的公信力

網絡空間治理的失衡體現在兩個方面。一是網絡空間治理主體的失衡。不同于傳統的以政府為主導的社會治理模式,網絡空間的公共性、平權性、交互性帶來治理主體的多元化,傳統自上而下單向型的傳播主體變為多元社會組織協同參與。但是,這種多元治理主體之間受到不公正治理規則的影響,網絡空間治理的主體地位并不平等,技術層面的公共性并沒有延伸至社會層面的自覺,導致網絡空間治理主體的失衡,這種失衡會導致虛假信息、謠言等的傳播,進而影響新媒體的信譽度。二是網絡安全風險與治理體系的失衡。網絡空間面臨的安全風險包括網絡空間安全、意識形態安全、數據正義與安全、隱私安全等。在網絡空間中,傳統政治安全中的治理優勢被網絡中的多元主體和內容消解了,當下網絡空間的公共性和協作共治機制并不完善,網絡空間安全風險治理面臨挑戰,影響公眾對新媒體的信任度。

網絡空間治理的失序不僅體現在傳播內容的失序,還體現在資本操縱下“擬象社會”治理的失序。克里德·克里斯琴斯曾指出,技術崇拜時代面臨的危機是無規范的真空,而非對規則本身的違抗。社會結構的斷裂與無序化使非理性情緒蔓延至網絡空間,匿名化和技術賦權帶來的網暴、人肉、虛假流量、新聞造假等成為網絡空間治理的難點。充欲主義、娛樂主義、民粹主義、消費主義的盛行,構成了網絡空間的消費社會,其背后充斥著網絡空間資本的操縱行為,“擬象社會”治理中面臨的問題,也將進一步威脅新媒體的社會影響力,弱化新媒體公信力建設。

三、“十四五”時期我國新媒體“四力”的跨越路徑

“十三五”期間,借助信息科技的高速推動和新媒體業態的變遷,我國新媒體“四力”實現了從速度到深度的突圍,在新媒體傳播的硬件、傳播能力和手段、主流輿論陣地建設、媒體融合和國家數字化治理等方面都取得了卓越的成績。但同時,從萬物皆媒到融媒萬物,物對傳統傳播進行了再塑造,對傳統傳播方式、行為和理論構成了沖擊。“十四五”時期我國新媒體“四力”要實現進一步跨越,必須結合當下突圍中面臨的問題和新媒體未來發展的趨勢,以及“十四五”規劃建議的要求,推動新媒體“四力”建設步入新階段。

第一,應著力于構建情感與信息傳播的共同體。以5G技術為代表的信息技術革命將成為“十四五”時期新媒體發展的重要背景,單純技術帶來的倫理與價值偏差亟須情感需求與用戶利益的糾偏,構建情感與信息傳播的共同體將成為5G時代推動“十四五”時期新媒體“四力”突圍的重要基礎。未來,借助5G和人工智能技術的普遍應用,以算法為代表的傳播技術將成為未來信息傳播的主要技術邏輯和規則,新媒體與用戶個體之間的連接,不能僅依靠算法推薦技術決定的內容分發路徑和方式,而要更加注重構建情感與技術傳播的共同體,尋求用戶與新媒體間的共同需求,注重心理利益、文化利益、情感利益的融合。“十四五”規劃建議中對堅持人民主體地位、維護人民的根本利益提出了本質性要求,面對算法技術可能造成的倫理風險和價值偏差,應堅持以人為本,將正確的價值判斷通過人的認知取向連接受眾,避免信息傳播中單純的人機連接模式,在商業屬性和媒體傳播的公共屬性間達到共生與平衡。隨著新媒體使用代際的變遷,50歲以上的中老年人群體將成為未來互聯網紅利的最大份額,新媒體用戶結構性的變化促使信息傳播更加注重代際差異、中老年人心理及情感需求,擺脫簡單的“養生化”“養老式”信息傳播模式,根據代際差異構建適應性信息傳播。

第二,5G時代的來臨使未來新媒體視頻化成為趨勢,應進一步豐富短視頻的內容生態,實現優質內容與用戶的深度連接。“十四五”時期,短視頻將成為新媒體領域的主角,短視頻內容生態的構建將成為新媒體傳播力提升的主要抓手。“十四五”規劃建議提出要以社會主義核心價值觀引領文化建設,推出人民文化需求與精神力量相結合的文化精品。[10]當下短視頻行業雖然已經一定程度上完成了產業集中和流量積累,但短視頻內容生態缺乏深度動能,導向性不夠鮮明,社會價值、內容價值等尚未被挖掘。未來短視頻平臺應深耕內容,與主流媒體相互賦能,在選題、素材、直播、內容等方面資源共享,通過優化內容生態和用戶生態,實現社會價值和商業價值的共贏,提升新媒體引導力。因此在未來短視頻成為內容傳播主力軍的背景下,應將深耕內容與社會主義核心價值觀傳播結合,進一步深化和拓寬短視頻產業鏈,積極開發短視頻+政務、短視頻+資訊、短視頻+扶貧、短視頻+媒體等傳播樣態,同時推出反映新氣象、新精神和主流價值觀的精品內容。此外,加強短視頻領域“育新人”的步伐,培育聚焦短視頻領域優質內容制作的KOL和MCN,實現優質內容與用戶的深度連接。

第三,媒體融合更注重存量和質化改革。媒體融合是“十四五”期間新媒體發展的重中之重,媒體融合改革的深入將成為主流媒體影響力突圍的核心動力。“十四五”規劃建議進一步對媒體融合提出了要求,媒體融合從構建全媒體傳播格局進一步向實施全媒體傳播工程,做強新型主流媒體,建強用好縣級融媒體中心[10]這一目標繼續推進。

因此,要按照中央“十四五”規劃建議要求加快推進媒體深度融合,落實媒體深度融合相關政策意見,更加注重融媒體資源的整合,抑制技術和內容層面的量化措施,著重提升媒體融合的質化改革。主流媒體應充分借力具有流量和信息發布優勢的新媒體平臺,積極進行跨界融合,嘗試開發長期融合項目,合力搭建融合主流價值觀和創新能力的主流價值觀內容生態,打造新媒體頭部效應,帶動平臺的數字化轉型。同時,要積極創新機制運營和體制管理,并從技術層面把握全局,打造具有自身流量的新媒體平臺,實現平臺自力,打造主流媒體影響力。此外,在新媒體人才引入和培養中,要破除人才機制中的壁壘,大力引進全媒體人才,積極培育主流媒體從業者的媒體融合思維和業務水平。

第四,加快建構網絡空間社會思潮的內容風控和預警機制,建立主流意識形態傳播的良性生態。新媒體的引領力主要體現在新媒體場域下如何利用好新媒體進行網絡社會思潮風險防控,以主流意識形態引領網絡社會思潮的過程中。“十四五”規劃建議對維護國家意識形態安全提出要求,提出要加強網絡安全保障體系能力建設,[10]堅持主流意識形態的主導地位。因此,應加快建構網絡空間社會思潮的內容風控與預警,以網絡空間社會思潮內容風控包含的生產、傳播、反饋三要素為線索總結社會思潮內容生產模式,建立網絡社會思潮內容識別的指標,分析網絡空間社會思潮的傳播態勢及機理,從輿論性質、情緒表現和行為傾向等維度確定網絡社會思潮內容風險評估方案和治理對策,以協助平臺媒體提高人工研判精準度和計算機算法能力,維護主流意識形態安全,建立主流意識形態傳播的良性生態。通過建構網絡空間社會思潮內容風險評估及預警體系,對網絡社會思潮內容的特征、類型、影響范圍、關鍵要素、公眾態度傾向等進行實時評價監測,動態把握網絡社會思潮的發展趨向,建立多級預警指標。從保障主流意識形態安全和加強主流意識形態治理的角度,針對網絡社會思潮內容的生成、傳播、反饋三個環節可能引發的風險、問題和治理困境,積極探究基于政府、第三方平臺、風控平臺、網絡社會思潮意見領袖、普通公眾等不同參與主體的風控路徑。

第五,網絡治理更加精細化、法治化、規范化,推動網絡治理向數字網絡治理轉型。國家運用新媒體實現數字網絡治理的精細化、法治化和規范化不僅可以推動政府治理能力現代化,也將進一步提高國家治理視角下新媒體公信力的建設質效。數字化背景下的網絡治理應更加注重多元主體的協同治理,發揮好政府、市場、平臺、用戶在網絡空間治理中的協同作用。在政府管理機制之外,進一步明確和完善平臺和用戶主體責任,細化網絡信息管理制度,充分發揮網民在網絡空間治理中的積極作用,暢通公眾參與網絡空間社會治理的渠道,建立完善的信息舉報、監督平臺,對網絡信息安全、侵犯隱私權和其他色情低俗、謠言傳播、抄襲、惡意鏈接、違法違規信息、惡意炒作等行為進行法制規范和細節認定。在網絡治理中,積極引入數字科技進行行為追蹤和責任認定,推動網絡治理的科學化,提升數字網絡治理效能。這將成為“十四五”規劃建議中加強政府治理能力現代化建設,提升社會治理數字化水平,保障國家數據和個人信息安全,提高決策治理科學化、民主化、法治化的有效進化路徑。[10]

參考文獻:

中國互聯網絡信息中心. 第46次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》[EB/OL].[2020-09-29].http://www.cac.gov.cn/2020-09-29/c_1602939918747816.htm.

加大行業布局 抖音深耕直播帶貨[EB/OL].[2020-09-25].環球網,https://tech.huanqiu.com/article/401qOA96LSy.

中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發《關于加快推進媒體深度融合發展的意見》[EB/OL].[2020-09-26].新華網,http://www.xinhuanet.com/politics/2020-09/26/c_1126542716.htm.

國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要[EB/OL].[2016-03-01].共產黨網,http://www.12371.cn/special/sswgh/.

5G AIA,中國信息通信研究院. 疫情防控中的5G應用研究報告[R].2020.

2020年上半年我國互聯網網絡安全監測數據分析報告[EB/OL].[2020-09-26].http://www.cac.gov.cn/2020-09/26/c_1602682854845452.htm.

唐錚,王靜遠. 連接與斷裂:5G技術背景下的新聞業思考[J].新聞與寫作,2020(1):44.