ERCP術后早期腹腔鏡膽囊切除術治療膽囊結石合并膽總管結石的療效評價

趙鐵健

(河南省洛陽市第六人民醫院普外科 洛陽471039)

膽囊結石為常見肝膽外科疾病,發病率在16.09%左右,其中并發膽總管結石者占比為10.00%~30.00%,通常會引發膽源性胰腺炎、膽囊炎、梗阻性黃疸、梗阻性化膿性膽管炎等,嚴重危害患者生命健康[1]。目前,外科手術是臨床首選膽囊疾病治療手段,但常規開腹手術切口長、創傷大、并發癥多、恢復慢[2]。近年來隨著腹腔鏡技術、內鏡技術發展和成熟,經內鏡逆行胰膽管造影(ERCP)+腹腔鏡膽囊切除術(LC)得到廣泛應用。相較于開腹手術,ERCP+LC更加符合微創理念,創傷輕、出血少、安全性高。然而目前ERCP術后何時行LC術尚有爭議。鑒于此,本研究選取我院膽囊結石伴膽總管結石患者,旨在探討ERCP術后當天行LC術的治療效果。現報道如下:

1 資料和方法

1.1 病例選取 回顧性分析2018年4月~2020年10月河南省洛陽市第六人民醫院普外科收治的68例膽囊結石伴膽總管結石患者臨床資料。納入標準:CT、超聲、磁共振胰膽管造影檢查證實為膽囊結石,且伴有膽總管結石,符合《肝膽管結石病微創手術治療指南(2019版)》[3]標準;伴有不同程度反復上腹疼痛,符合LC術指征,可耐受手術。排除標準:合并膽道化膿性炎癥、肝內膽管結石、Mirizzi綜合征、膽管腫瘤;有腹部手術史、上消化道重建史;存在碘過敏、手術禁忌證。

1.2 一般資料 根據手術方案不同將68例患者分為常規組和實驗組各34例。兩組一般資料均衡可比(P>0.05)。見表1。

表1 兩組一般資料比較(±s)

表1 兩組一般資料比較(±s)

一般資料 實驗組(n=34)常規組(n=34) χ2/t P性別[例(%)] 女男年齡(歲)合并疾病[例(%)] 是否膽總管結石數量 1枚[例(%)] ≥2枚19(55.88)15(44.12)63.78±5.26 10(29.41)24(70.59)25(73.53)9(26.47)22(64.71)12(35.29)64.35±5.84 8(23.53)26(76.47)21(61.76)13(38.24)0.553 0.423 0.302 1.075 0.457 0.674 0.583 0.300

1.3 手術方法 兩組均行ERCP術、LC術,手術方法相同。常規組于ERCP術后1~4 d行LC術,實驗組在ERCP術后當日行LC術。ERCP術:局麻,患者取俯臥位,面朝術者。十二指腸鏡經口置入,探查胃、食管、十二指腸狀況,查找并觀察十二指腸乳頭,明確是否存在十二指腸憩室,導絲、電刀插入膽總管,以導絲試探,進入乳頭、無阻力、位于膽管走行部位預示插管成功,注入碘海醇(17.5%),探查肝內外膽管結石位置、大小及膽管擴張情況;若伴有乳頭炎(縮窄性)、膽總管下段結石嵌頓,以針狀刀行乳頭預切開。結石直徑不足8 mm者,以內鏡乳頭柱狀氣囊擴張術取石;≥8 mm者行內鏡乳頭柱狀氣囊擴張術+乳頭括約肌切開取石術取石;直徑>1.5 cm者,碎石后網籃取石。取凈結石后,置管引流,退出腸鏡。LC術:全麻,頭高足低位,左傾30°,消毒、鋪巾;臍下緣約0.5 cm處穿刺,創建氣腹(12 mm Hg),手術器械以三孔法置入;探查腹腔,明確膽囊形態及其與周圍組織關系,確定解剖三角結構,行膽囊動脈、膽囊管游離,夾閉膽囊動脈、膽囊管并切斷,分離切除膽囊,電凝止血,取出膽囊,綜合膽囊炎癥、出血情況置管引流,閉合Trocar孔。

1.4 觀察指標(1)手術指標:手術時間、住院時間、術中出血量、住院費用、結石清除率。(2)比較兩組術后1 d超敏C反應蛋白(hs-CRP)、白細胞計數(WBC)、血淀粉酶、丙氨酸氨基轉移酶(ALT)水平。取2 ml上臂靜脈血,以全自動生化分析儀(瑞士羅氏,cobas c311)測定WBC含量;另取2 ml靜脈血,離心(2 500 r/min,8 min)處理,分離血清,采取全自動生化分析儀測定ALT、血淀粉酶水平,以酶聯免疫吸附試驗測定hs-CRP水平。(3)比較兩組術后7d并發癥(發熱、出血、穿孔、急性胰腺炎、高淀粉酶血癥)發生情況。

1.5 統計學方法 采用SPSS22.0統計學軟件處理數據,計量資料以(±s)表示、t檢驗,計數資料用%表示、χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

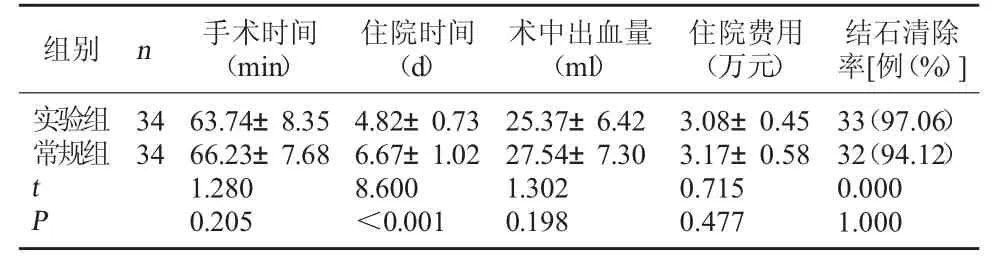

2.1 兩組手術指標比較 實驗組手術時間、住院費用、術中出血量、結石清除率與常規組比較無顯著差異(P>0.05);但實驗組住院時間較常規組短(P<0.05)。見表2。

表2 兩組手術指標比較(±s)

表2 兩組手術指標比較(±s)

結石清除率[例(%)]實驗組常規組組別 n 手術時間(min)住院時間(d)術中出血量(ml)住院費用(萬元)34 34 tP 63.74±8.35 66.23±7.68 1.280 0.205 4.82±0.73 6.67±1.02 8.600<0.001 25.37±6.42 27.54±7.30 1.302 0.198 3.08±0.45 3.17±0.58 0.715 0.477 33(97.06)32(94.12)0.000 1.000

2.2 兩組hs-CRP、WBC、ALT、血淀粉酶水平比較術后1 d兩組WBC、ALT、血淀粉酶水平比較無顯著差異(P>0.05);但術后1 d實驗組hs-CRP水平低于常規組(P<0.05)。見表3。

表3 兩組hs-CRP、WBC、ALT、血淀粉酶水平比較(±s)

表3 兩組hs-CRP、WBC、ALT、血淀粉酶水平比較(±s)

血淀粉酶(U/L)實驗組常規組組別 n hs-CRP(mg/L)WBC(×109/L)ALT(U/L)34 34 tP 48.76±8.45 60.84±9.68 5.482<0.001 11.67±2.46 12.25±3.01 0.870 0.388 67.83±11.37 65.42±10.58 0.905 0.369 129.13±16.49 125.54±13.96 0.969 0.336

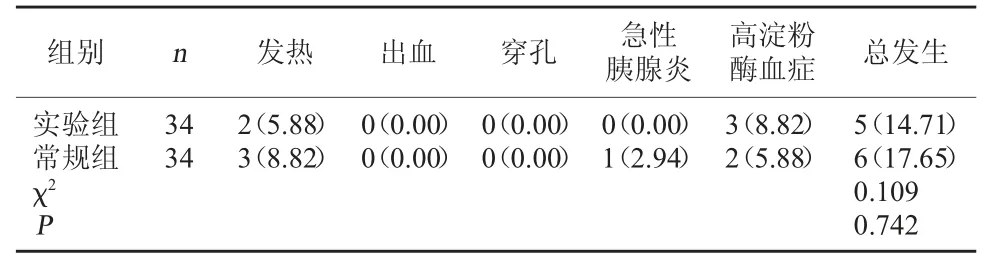

2.3 兩組并發癥發生情況比較 兩組術后7 d并發癥發生率比較無顯著差異(P>0.05)。見表4。

表4 兩組并發癥發生情況比較[例(%)]

3 討論

膽總管結石是最常見的膽囊結石并發癥,發病與膽道梗阻、膽道感染、營養情況、生活環境等因素有關。膽囊結石、膽總管結石一旦合并發作不僅可引發高熱、黃疸、腹痛癥狀,還可能發生癌變[4]。因此臨床需及時清除結石,解除梗阻,以改善預后。

隨著微創技術日漸成熟,ERCP+LC已成為治療膽囊結石的主要術式[5]。然而目前對于ERCP術后實施LC術的時機尚無統一意見。有學者指出,同時進行兩種手術雖能降低麻醉影響,但全麻下患者體位翻轉易引發骨折、關節脫位等,且會增加麻醉時間、補液量,增大麻醉風險[6]。另外ERCP術后膽囊結石可進到膽總管,隨手術時間間隔延長,可增加繼發性膽總管結石風險,且ERCP術后膽囊壁易出現明顯水腫,故晚期行LC術可增加手術難度。而ERCP術后短時間內或即刻行LC術,可避免膽囊壁水腫風險,利于手術順利進行。楊涌等[7]研究指出,ERCP術后當日行LC術是一種安全可行的結石治療手段,與術后1~4 d行LC術相比,能明顯減少住院時間,且不會增加并發癥風險。本研究結果顯示,實驗組手術時間、術中出血量、住院費用、結石清除率,術后1 d血淀粉酶、ALT、WBC水平,及術后7 d并發癥發生率與常規組比較無明顯差異(P>0.05),但實驗組住院時間較常規組短(P<0.05)。與楊涌等研究一致。這提示ERCP術后當日行LC術是有效、安全的,且能顯著縮短住院時間。

hs-CRP是一項客觀、敏感的細菌感染指標,不但可用于鑒別與診斷細菌感染、非細菌感染,且其含量高低還可反映感染程度與范圍[8]。本研究結果顯示,術后1 d實驗組血清hs-CRP水平低于常規組(P<0.05),提示ERCP術后早期行LC術可一定程度減輕術后炎癥反應。另外ERCP術后早期行LC術還需注意:(1)注射對比劑期間需注意胰管顯影,出現顯影后立刻停止注射;(2)胰管插管時需注意引導作用導絲走向,防止反復插管;(3)插管前需仔細探查膽管下段走向,杜絕盲目插管。

綜上所述,膽囊結石合并膽總管結石患者ERCP術后早期行LC術具有創傷小、恢復快、住院時間短等優勢,且不會增加并發癥發生風險。