鼻腔淚囊吻合術與鼻腔淚囊吻合置管術治療慢性淚囊炎伴鼻淚管阻塞的對比研究

李艷華

(新鄉醫學院第三附屬醫院眼科 河南新鄉453000)

慢性淚囊炎屬于感染性眼科疾病,多由淚液在淚囊內潴留及鼻淚管阻塞所致。慢性淚囊炎伴鼻淚管阻塞(NLDO)患者多伴有溢膿、溢液等癥狀,除威脅患眼健康外,會降低患者生活質量。目前鼻腔淚囊吻合術(DCR)為治療慢性淚囊炎伴NLDO的常用術式,治療成功率較高,但單獨使用可能會出現瘺口封閉,臨床應用存在一定局限性[1~2]。與DCR相比,DCR與淚道置管術聯合使用能夠依據淚道阻塞位置,判定造口位置,保障淚道通暢[3~4]。鑒于此,本研究對比DCR與鼻腔淚囊吻合置管術治療慢性淚囊炎伴NLDO的效果,以為慢性淚囊炎伴NLDO治療方法的選取提供參考,提升慢性淚囊炎伴NLDO的整體治療效果。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2018年1月~2020年6月新鄉醫學院第三附屬醫院治療的100例(100眼)慢性淚囊炎伴NLDO患者,按隨機數字表法分為對照組和觀察組,各50例。觀察組男10例,女40例;年齡24~68歲,平均年齡(48.72±5.30)歲;左眼21例、右眼29例。對照組男13例,女37例;年齡24~66歲,平均年齡(48.65±5.34)歲;左眼23例、右眼27例。兩組一般資料相比,差異無統計學意義(P>0.05)。本研究獲醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 入選標準(1)納入標準:簽署知情同意書;經臨床癥狀及眼科相關檢查確診為慢性淚囊炎伴NLDO;為單側眼發病;具有手術治療指征。(2)排除標準:存在精神疾病史;存在眼科手術史;患有淚囊腫瘤;合并鼻中隔偏曲及鼻息肉;患有嚴重心腦血管疾病。

1.3 手術方法

1.3.1 術前準備 術前兩組均完成血、尿常規及心電圖、凝血四項等常規檢查,控制患者血糖、血壓水平,同時進行眼科相關檢查,了解淚道阻塞部位。

1.3.2 對照組 采用DCR治療。(1)DCR:向患者患側鼻腔、眼內分別滴入呋麻滴鼻液(國藥準字H31022695)、左氧氟沙星滴眼液(國藥準字H20183382),向鼻腔黏膜處放置沾有0.5 ml普魯卡因腎上腺素注射液(國藥準字H11020554)、3~4滴鹽酸丙美卡因滴眼液(國藥準字H20103352)的棉簽,采用鹽酸利多卡因注射液(國藥準字H32023421)麻醉,于淚囊部位取切口,分離皮下組織,暴露淚囊,沿淚前嵴走向取長約15 mm切口,于內眥角間隔5 mm處平內眥韌帶部位,頓性分離至淚前嵴,從淚囊窩分離淚囊、骨膜至淚后嵴,鑿穿淚囊窩與淚前嵴部位部分骨片,形成骨窗(寬、長分別為12 mm、10 mm),至鼻黏膜,分別切開鼻黏膜及淚囊,棉簽取出后縫合后唇;(2)縫合切口及黏膜瓣:縫合前唇2針,并在骨膜上將其固定,縫合皮膚、皮下肌肉,涂抹紅霉素眼膏,紗布及膠帶固定。

1.3.3 觀察組 采用鼻腔淚囊吻合置管術治療。與對照組手術方法基本相同,僅術中加用淚道置管,具體為于DCR中棉簽取出后縫合后唇,將硅膠管經淚道探針導入,從上、下淚小點部位穿過,并經淚小管、淚總管、吻合口至中鼻道,完成切口及黏膜瓣的縫合。

1.3.4 術后處理 術后兩組均進行常規抗感染治療4 d,使用滴鼻劑及滴眼液,禁止患者擤鼻,采用患側半臥位,術后6 d依據患者實際情況將縫線拆除,并定期到院復查,術后2~3個月時若造口周圍無肉芽形成,拔除硅膠管,并用生理鹽水沖洗。

1.4 評價指標 (1)臨床療效[5]:術后隨訪6個月,依據患者癥狀改善及淚道通暢程度等評估療效。溢膿及溢液等癥狀消失,經沖洗顯示淚道通暢,鼻內鏡檢查可見造孔形成為治愈;臨床癥狀改善,經加壓處理后淚道通暢,鼻內鏡檢查可見造孔形成為有效;癥狀未改善,造孔閉鎖,淚道不通為無效。總有效率為有效率、治愈率之和。(2)術后1個月、6個月時測定造瘺口面積大小。(3)術后隨訪6個月,統計兩組并發癥(感染、面部瘢痕及面部腫脹)及復發率。

1.5 統計學方法 采用SPSS22.0統計學軟件分析數據,計數資料以%表示,用χ2檢驗;計量資料用(±s)表示,用t檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組臨床療效比較 觀察組總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組臨床療效比較[例(%)]

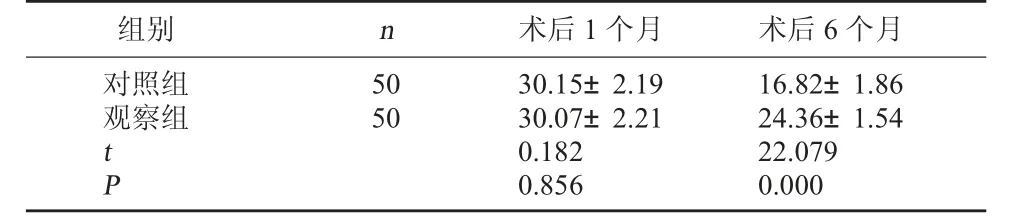

2.2 兩組造瘺口面積比較 術后1個月時兩組造瘺口面積比較無顯著差異(P>0.05);術后6個月時觀察組造瘺口面積大于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組造瘺口面積比較(mm2,±s)

表2 兩組造瘺口面積比較(mm2,±s)

組別 n 術后1個月 術后6個月對照組觀察組50 50 t P 30.15±2.19 30.07±2.21 0.182 0.856 16.82±1.86 24.36±1.54 22.079 0.000

2.3 兩組并發癥發生情況及復發情況比較 兩組并發癥總發生率及復發率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 兩組并發癥發生情況及復發情況比較[例(%)]

3 討論

慢性淚囊炎屬于常見的淚道疾病,往往繼發于NLDO,多由淚囊內滯留淚液并發感染所致,若未能及時治療會導致炎癥上行感染,造成上淚道阻塞。目前慢性淚囊炎伴NLDO以手術治療為主,其中DCR為常用術式,術中縫合切開的淚囊與鼻黏膜,促使分泌物及淚液經淚囊流入鼻腔內,促使新的淚道形成[6]。DCR手術切開淚囊與鼻黏膜吻合,對淚囊破壞嚴重,極易由于術后鼻黏膜修復出現瘢痕而堵塞吻合口,影響手術治療效果,導致少數慢性淚囊炎伴NLDO患者采用DCR治療后仍存在溢淚癥狀[7]。

近年來有研究指出,DCR聯合淚道置管術有利于提升慢性淚囊炎伴NLDO的治療效果。鼻腔淚囊吻合置管術中通過對患者淚道堵塞部位進行明確,判定造口實施位置,同時術中實施淚道全程置管,無須黏膜吻合,能夠避免鼻黏膜修復所致的堵塞現象,促使淚道形成,保障淚道通暢及淚道全程的連通性,提高手術成功率[8~9]。本研究結果顯示,觀察組治療總有效率高于對照組,術后6個月時觀察組造瘺口面積大于對照組,兩組并發癥及復發率相近,提示與DCR相比,鼻腔淚囊吻合置管術用于慢性淚囊炎伴NLDO治療中效果確切,能夠保障淚道通暢,促進造孔形成,且并發癥少、復發率低,臨床應用安全可靠。雖然本研究中鼻腔淚囊吻合置管術治療慢性淚囊炎伴NLDO的效果優于DCR,但臨床實際應用中需要注意從淚點入路對患者淚道阻塞部位進行探查,以減輕對患者淚道的損傷,避免造成假道的出現;同時造口位置過高會造成淚道引流部位阻塞,故術中需要準確定位造口;造口部位置管時需要連接淚道引流管,促使淚道連貫,以避免造口部位黏膜修復造成堵塞,同時術后需要保障引流通暢,及時對血痂及分泌物進行清理[10]。本研究中隨訪時間短且入組病例數較少,可能會造成研究結果不準確,仍需經后續大樣本量、多中心隨機對照研究以深入探討鼻腔淚囊吻合置管術、DCR治療慢性淚囊炎伴NLDO近期及遠期療效,以指導慢性淚囊炎伴NLDO的治療。

綜上所述,慢性淚囊炎伴NLDO患者采用鼻腔淚囊吻合置管術治療的效果優于DCR,有利于保障淚道通暢,避免瘺口堵塞,且術后并發癥及復發率較低,臨床應用安全可行。