自擬舒肝祛濕排毒方辨證治療乙型肝炎肝硬化療效觀察

魏曉梅

(河南省省立醫院消化內科 鄭州451100)

肝細胞結節性再生、肝細胞壞死以及肝纖維化是臨床中乙肝肝硬化的主要表現[1]。其早期無明顯表現,到晚期時會出現嚴重的肝功能損傷、門脈高壓,同時可能影響其他鄰近器官,造成消化道出血、腹水等,對患者健康造成嚴重影響[2]。目前對于肝硬化的治療主要為西醫抗病毒治療,但無法達到理想效果,且并發癥較多,停藥后極易出現病情復發的可能。有研究指出,中醫治療肝硬化,相較于西醫而言,在減緩疾病進展、改善肝功能等方面有明顯優勢[3]。基于此,本研究旨在為臨床治療肝硬化提供用藥依據。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取我院2018年12月~2019年10月收治的乙型肝炎肝硬化患者71例。納入標準[4]:符合乙型肝炎肝硬化的診斷標準;經影像學確診為肝硬化;經醫院醫學倫理委員會批準,患者知情并簽署知情同意書。排除標準:合并其他原因引起的肝硬化;合并嚴重代謝性疾病和并發癥。將71例研究對象采用奇偶數分組法分為實驗組36例與常規組35例。實驗組男19例,女17例;年齡35~60歲,平均年齡(46.36±8.25)歲;乙肝病程5~30年,平均病程(11.64±2.81)年。常規組男17例,女18例;年齡32~63歲,平均年齡(45.35±7.96)歲,乙肝病程6~29年,平均病程(12.01±2.47)年。兩組一般資料無明顯差異,具有可比性,P>0.05。

1.2 治療方法 所有患者入組后均進行常規保肝治療,常規組口服恩替卡韋片(國藥準字H20052237),每次0.5 mg,每天1次。實驗組在對照組的基礎上加用自擬舒肝祛濕排毒方辨證治療,組方:人參20 g、丹參15 g、桃仁10 g、車前子8 g、垂盆草30 g、澤瀉30 g、五味子15 g、柴胡10 g、白芍10g、枳實10 g、甘草6 g;肝脾腫大者加牡蠣10 g、鱉甲10 g;氣滯較輕者加佛手10 g、香櫞皮9 g、郁金10 g;氣滯較重者加木香9 g、青皮10 g、香附10 g;肝腎陽虛者加枸杞子10 g、肉桂5 g;脾腎陰虛者加干姜9 g、生地黃10 g。水煎煮至200 ml,每次100 ml,每日2次,于餐后服用。兩組均治療6個月。

1.3 觀察指標(1)兩組治療有效率;(2)兩組治療前后肝纖維化指標;(3)兩組治療前后肝功能情況。

1.4 判斷標準 (1)治療有效率依照《臨床疾病診斷依據治愈好轉標準》[5]進行評價:顯效為肝功能指標恢復正常,臨床體征、癥狀消失,肝纖維化檢查結果減少30%以上;有效為肝功能基本恢復正常,臨床體征、癥狀減輕;無效為肝功能指標無明顯變化或增加。(2)取空腹靜脈血,離心機2 000 r/min離心10 min,取上清液,使用全自動生化分析儀檢測肝纖維化指標:Ⅲ型前膠原(PCⅢ)、Ⅳ型膠原(Ⅳ-C)、透明質酸(HA)、層粘連蛋白(LN)、白蛋白(ALB)、丙氨酸氨基轉移酶(ALT)、總膽紅素(TBiL)和天門冬氨酸氨基轉移酶(AST)。

1.5 統計學方法 所有數據采用SPSS21.0統計學軟件分析,計量資料以(±s)表示,組間比較采用t檢驗;計數資料以%表示,比較采用χ2檢驗,P<0.05提示差異具有統計學意義。

2 結果

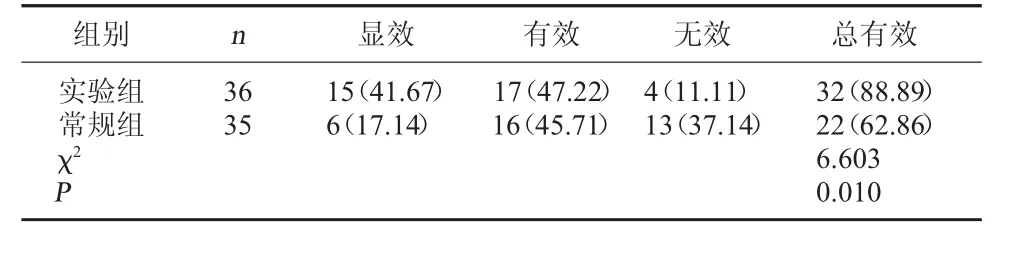

2.1 兩組治療有效率比較 治療后實驗組治療有效率顯著高于常規組,P<0.05。見表1。

表1 兩組治療有效率比較[例(%)]

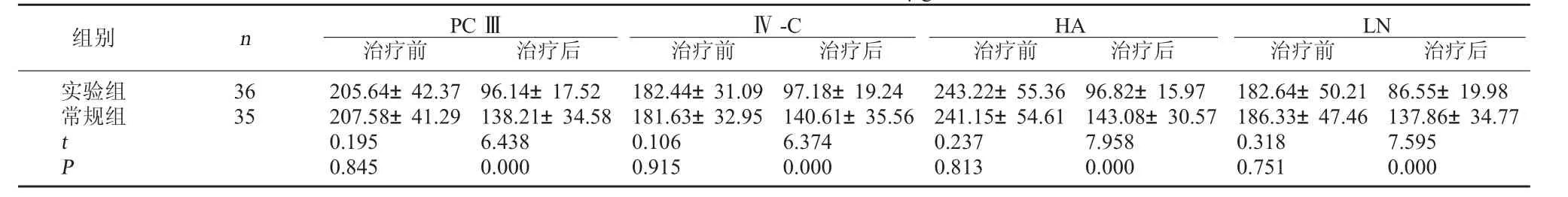

2.2 兩組治療前后肝纖維化指標比較 治療前,兩組PCⅢ、Ⅳ-C、HA、LN比較無顯著性差異(P>0.05);治療后,實驗組PCⅢ、Ⅳ-C、HA、LN指標顯著低于常規組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后肝纖維化指標比較(μg/L,±s)

表2 兩組治療前后肝纖維化指標比較(μg/L,±s)

LN治療前 治療后實驗組常規組組別 n PCⅢ治療前 治療后Ⅳ-C治療前 治療后HA治療前 治療后36 35 t P 205.64±42.37 207.58±41.29 0.195 0.845 96.14±17.52 138.21±34.58 6.438 0.000 182.44±31.09 181.63±32.95 0.106 0.915 97.18±19.24 140.61±35.56 6.374 0.000 243.22±55.36 241.15±54.61 0.237 0.813 96.82±15.97 143.08±30.57 7.958 0.000 182.64±50.21 186.33±47.46 0.318 0.751 86.55±19.98 137.86±34.77 7.595 0.000

2.3 兩組治療前后肝功能比較 治療前,兩組ALB、ALT、TBiL、AST比較無顯著性差異(P>0.05);治療后,研究組ALT、TBiL、AST水平顯著低于常規組,差異具有統計學意義(P<0.05),ALB顯著高于常規組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組治療前后肝功能比較(±s)

表3 兩組治療前后肝功能比較(±s)

ALB(g/L)治療前 治療后實驗組常規組組別 n ALT(U/L)治療前 治療后TBiL(μmol/L)治療前 治療后AST(U/L)治療前 治療后36 35 t P 208.31±24.96 207.05±26.43 0.206 0.837 37.99±6.58 77.56±14.94 14.372 0.000 77.64±6.47 78.11±6.96 0.294 0.769 38.27±3.58 57.93±5.86 17.660 0.000 137.29±29.75 136.48±28.43 0.117 0.907 46.99±7.71 78.26±14.97 11.018 0.000 26.08±4.23 25.89±4.52 0.182 0.855 38.07±5.46 32.18±4.95 4.764 0.000

3 討論

乙肝是常見的傳染性疾病之一,全稱為乙型病毒性肝炎。有研究指出,全球大約有20億人感染乙肝病毒,因感染乙肝病毒死亡人數高達1 000萬人[6]。作為一種嗜肝病毒的乙肝病毒會反復對肝臟造成損傷,而且隨著病情進展,最終可導致肝硬化甚至肝癌的發生。目前通過對肝硬化的認識,認為該病是一個不可逆的過程,利用藥物無法恢復正常,恩替卡韋片需長期用藥才能達到理想的效果,但西藥使用不良反應較大,對療效有一定的影響。

據《六科證治準繩》記載,肝五行屬木,肝性喜調達,惡抑郁,但肝氣抑郁正好又是肝臟有一個病理特點,兩者的矛盾決定了肝病的重要病機之一為肝氣郁滯,六淫、舉凡情志不遂、疫癘等,均能造成肝氣郁結。此外,肝硬化在發展中能產生熱、濕、瘀、痰等阻滯肝經氣機,故大部分乙型肝炎肝硬化患者會出現郁滯之證候。因此,根據《臨證指南醫案》記載,治肝之法在于治用治本,即治療主要以恢復肝臟生理功能為主。治宜疏肝解郁,以尊“木郁達之”之旨。此外,在肝硬化發展過程中,通常會出現濕熱蘊結或濕滯等變化而表現出腹脹、四肢乏力、大便黏滯不爽等。同時濕熱之邪纏綿難解,對氣機運行造成阻礙。因此,治療應以健脾祛濕,疏肝理氣為主。本研究結果顯示,通過6個月的治療,實驗組患者肝功能與肝纖維化指標改善更為明顯,臨床療效更高。分析原因,方劑中人參是補元氣重要用藥,能復脈固脫、補益脾肺,能有效提高肝臟代謝物質酶活性,增加肝臟排毒功能,具有提高抗肝損傷效用;丹參可活血祛瘀、通經止痛;桃仁可活血祛瘀;車前子可滲濕化痰,清熱利尿;垂盆草、澤瀉清熱利濕,兩者共用,能有效提高利濕效果;五味子可保肝護肝、滋陰固精;柴胡可疏肝解郁、和解表里;白芍可平肝止痛、養血柔肝、斂陰收汗;枳實可泄熱于里、寬中下氣;甘草可益氣復脈、補脾和胃兼調和諸藥。諸藥共取行疏肝健脾、益氣活血、清熱祛濕排毒之功效。

綜上所述,對乙型肝炎肝硬化自擬舒肝祛濕排毒方辨證治療,能有效改善患者肝功能與肝纖維化指標,提高臨床有效率,值得臨床推廣。