咽后淋巴結轉移鼻咽癌患者血漿EBV DNA和血清EB抗體與預后的關系*

葉倩,萬鑫蕊,宗井鳳,陳巖松,崔兆磊,陳燕

[福建醫科大學附屬腫瘤醫院(福建省腫瘤醫院)1.檢驗科,2.放療科,3.生物化學分子生物學研究室,福建 福州350014]

鼻咽癌(nasopharyngeal carcinoma, NPC)是起源于頭頸部的常見惡性腫瘤,好發于東南亞和我國兩廣、福建等南方地區,其發生、發展與環境、遺傳、化學等因素相關[1]。由于其解剖位置深,較難進行早期診斷,非角化性、未分化型為主要類型,與其他頭頸部惡性腫瘤相比,NPC 發生淋巴結轉移率高,其中咽后淋巴結轉移率>70%。咽后淋巴結作為NPC 淋巴結轉移的首站,其轉移對腫瘤負荷和判斷預后有重要臨床意義,尤其對總生存率和遠處轉移生存率有較大影響,但對NPC 預后的影響尚有爭議[2]。Epstein-Barr 病毒(EBV)是常見的一種γ 皰疹病毒,與NPC 的發生、發展密切相關。近年來的研究發現,血漿EBV DNA 在NPC 患者療效監測和預后評價中有重要意義,尤其是治療前后EBV DNA 濃度的變化對NPC 患者遠處轉移和局部復發有重要臨床意義[3]。單項篩查VCA-IgA敏感性高,VEA-IgA 特異性高,但易導致漏診和誤診的發生,故聯合檢測EBV DNA、VCA-IgA、VEA-IgA 對提高NPC 早期診斷的敏感性和特異性具有重要意義[4]。本研究回顧分析所收集病例的臨床資料和EB 病毒相關指標,對影響NPC 預后的多種因素進行分析,以期對臨床應用提供指導。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2014年1月-2015年12月福建省腫瘤醫院經鼻咽纖維鏡檢查、鼻咽病理活檢確診為NPC 的咽后淋巴結轉移NPC 患者139 例。其中,男性107 例,女性32 例;年齡19~75 歲,中位年齡47 歲;病理分型以非角化型鱗癌為主,占98.6%(137/139)。根據AJCC分期(第8版)[5],初診時Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅳ期患者所占比例分別為3.6%(5/139)、33.1%(46/139)、63.3%(88/139)。

1.2 標本采集

分別抽取治療前后患者清晨空腹靜脈血8 ml。4 ml 于分離膠促凝管中,4 ml 于EDTA 抗凝管中,均室溫或2~8℃靜置30 min,以3 000 r/min 離心5min,分離得血清和血漿,標本于-20℃冰箱冷凍待檢。

1.3 檢測方法

血漿EBV DNA 采用qRT-PCR,試劑為中山大學達安基因股份有限公司生產,將待檢血漿按照EBV DNA 檢測試劑盒操作說明書進行核酸提取:50 μl DNA 裂解液振蕩混勻,100℃干浴10 min,以13 000 r/min 離心5 min,各取2 μl 上清液進行PCR反應。反應參數:93℃預變性2 min,93℃變性45 s,55℃退火及延伸60 s,共10 個循環進行預擴增,隨后按如下條件進行PCR 擴增:93℃變性30 s,55℃退火及延伸45 s,共30 個循環。同步擴增試劑盒內標準品和質控品,根據標準曲線CT 值由儀器分析軟件自動計算各樣本病毒拷貝數,>500 copies/ml 定義為陽性,質控品用于監控反應。血清EBV VCAIgA、VEA-IgA 采用酶聯免疫吸附試驗,試劑盒由德國歐蒙醫學實驗診斷股份有限公司生產,操作方法按照說明書規范進行,以S/CO>1.1 定義為陽性。

1.4 療效評價

患者完成治療計劃3 個月后,依據體格檢查、鼻咽鏡、核磁共振成像等結果進行近期療效評價,依據世界衛生組織實體瘤評價標準分為完全緩解(complete remission, CR)、部分緩解(partial remission,PR)、穩定(stable disease, SD)和進展(progressive disease,PD)。

1.5 隨訪

所有患者每周放療、化療期間體檢,在出院后2年內每3 個月隨訪1 次,出院后第3~5年每半年隨訪1 次。隨訪方式為門診和電話隨訪,隨訪內容包括完善的體檢、血液學檢查、胸片或胸部CT、腹部超聲、纖維鼻咽鏡,每半年復查鼻咽MRI,局部或頸淋巴結復發均需病理學診斷證實。

1.6 統計學方法

數據分析采用SPSS 23.0 統計軟件。非正態分布的計量資料以中位數和四分位數[M(P25,P75)]表示,比較采用Wilcoxon 秩和檢驗,兩獨立樣本差值比較采用Mann-Whitney 秩和檢驗。計數資料以率(%)表示,比較用χ2檢驗。Kaplan-Meier 法繪制生存曲線,比較用Log-rank χ2檢驗。采用Cox 回歸模型進行單因素和多因素分析。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 咽后淋巴結轉移NPC患者治療前EBV DNA、VCA-IgA、VEA-IgA與臨床病理特征關系

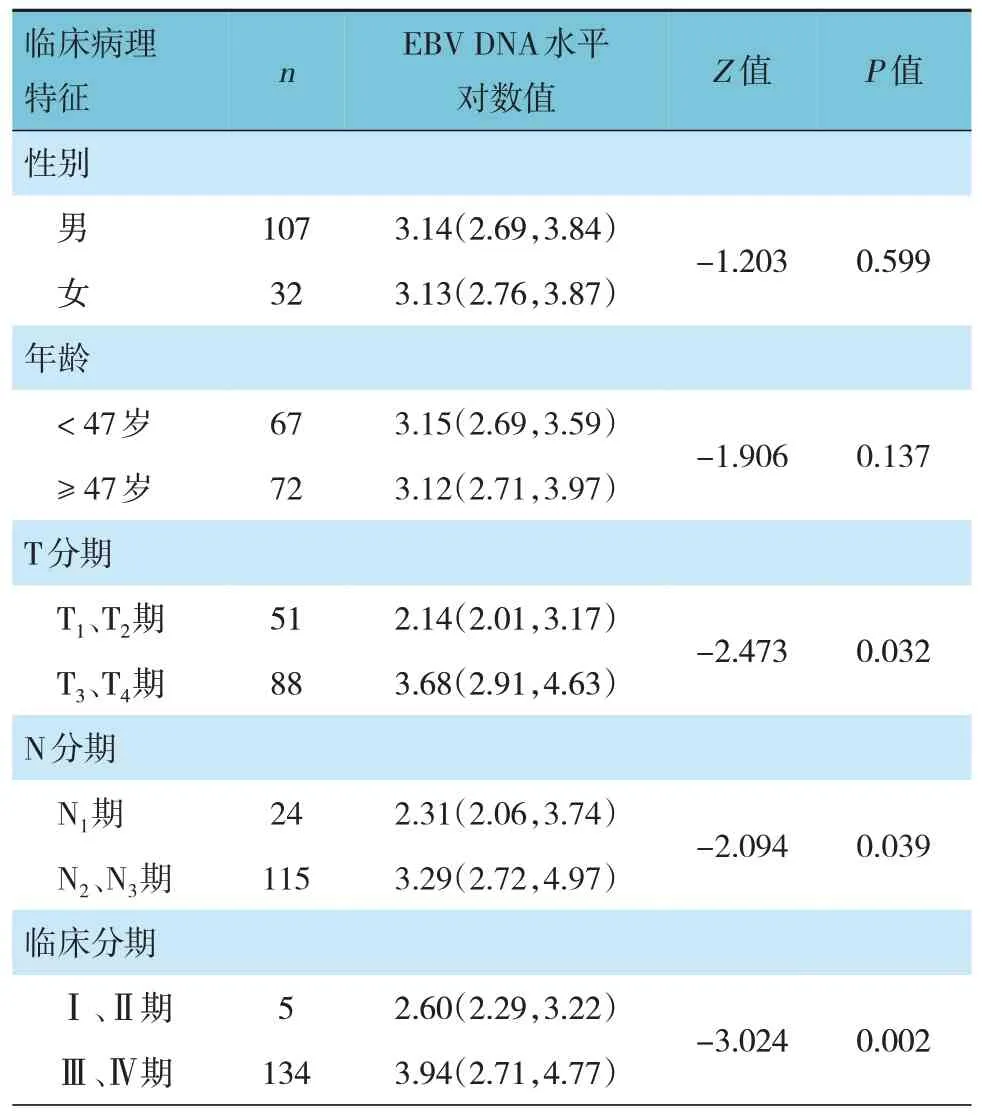

139 例咽后淋巴結轉移NPC 患者在治療前EBV DNA、VCA-IgA、VEA-IgA 的陽性檢出率分別為95.7%(133/139)、93.5%(130/139)、59.7%(83/139)。不同T 分期、N 分期和臨床分期的EBV DNA 濃度比較,差異有統計學意義(P<0.05)。不同臨床分期VCA-IgA 濃度和VEA-IgA 濃度比較,差異有統計學意義(P<0.05),不同年齡、性別的EBV DNA 濃度、VCA-IgA 濃度和VEA-IgA 濃度比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 各臨床病理特征咽后淋巴結轉移NPC患者治療前EBV DNA、VCA-IgA、VEA-IgA水平比較 M(P25,P75)

續表1

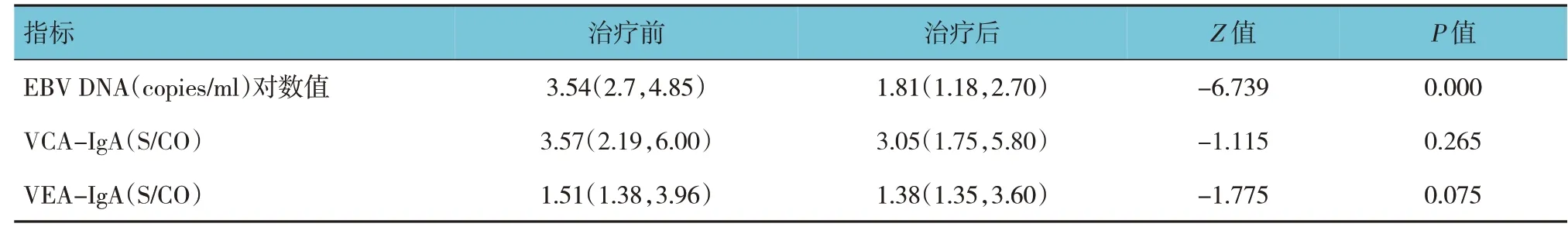

2.2 咽后淋巴結轉移NPC 患者治療前后EBV DNA、VCA-IgA、VEA-IgA水平的變化

咽后淋巴結轉移NPC 患者治療前后血漿EBV DNA 濃度比較,差異有統計學意義(P<0.05),治療前后VCA-IgA 濃度和VEA-IgA 濃度比較,差異無統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 咽后淋巴結轉移NPC患者治療前后EBV DNA、VCA-IgA、VEA-IgA水平比較 [n=139,M(P25,P75)]

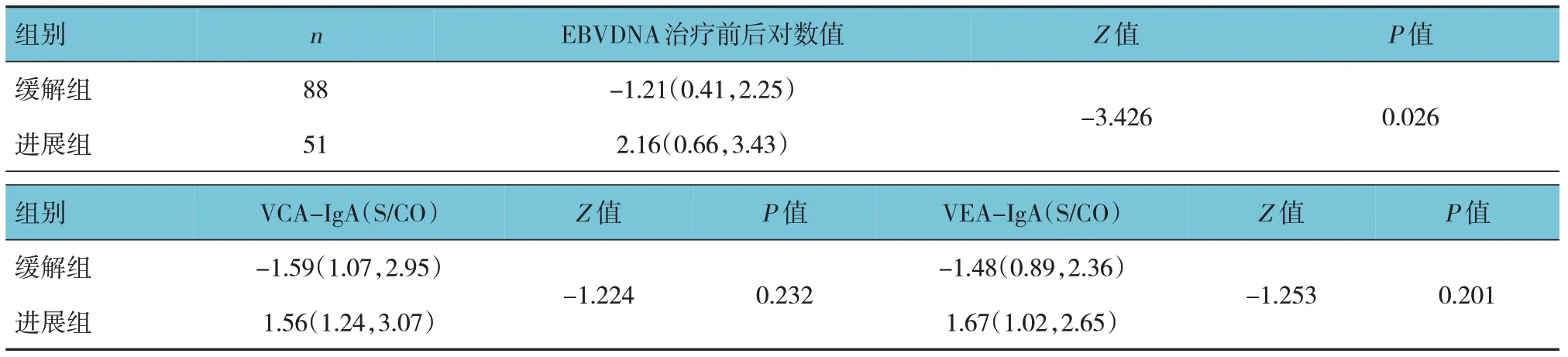

2.3 咽后淋巴結轉移NPC 患者治療前后EBV DNA、VCA-IgA、VEA-IgA 的變化與臨床療效的關系

根據治療后的臨床轉歸,將139 例患者分為緩解組(CR、PR)和進展組(SD、PD),其中緩解組占63.31%(88/139),進展組占36.69%(51/139)。兩組治療前后EBV DNA 差值比較,差異有統計學意義(P<0.05),VCA-IgA 和VEA-IgA 差值比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 兩組治療前后EBV DNA濃度、VCA-IgA濃度和VEA-IgA濃度的差值比較 M(P25,P75)

2.4 咽后淋巴結轉移NPC患者生存率分析

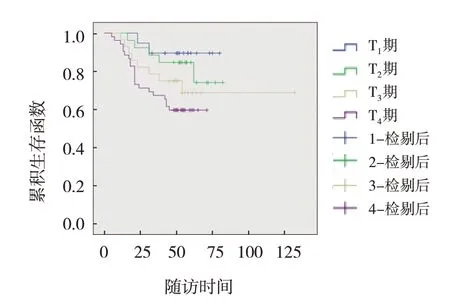

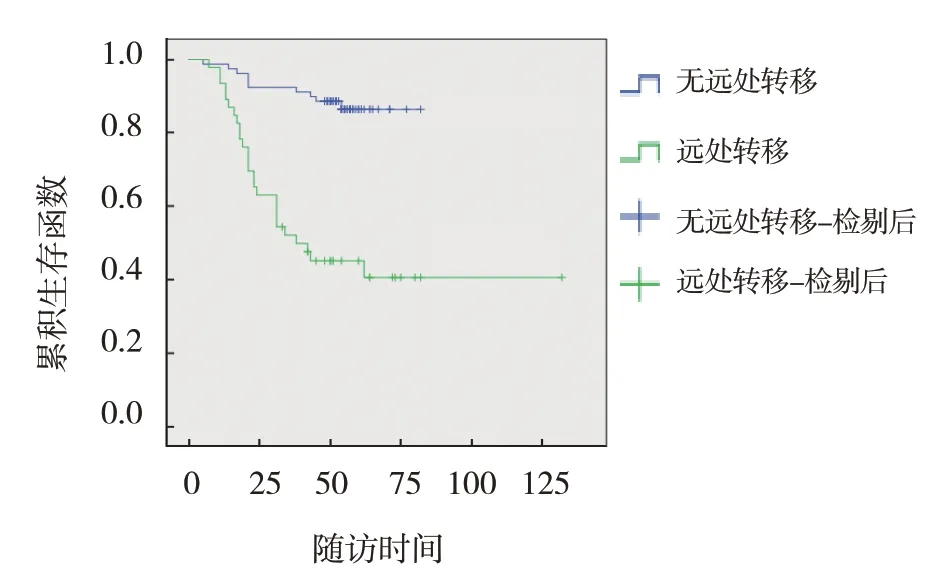

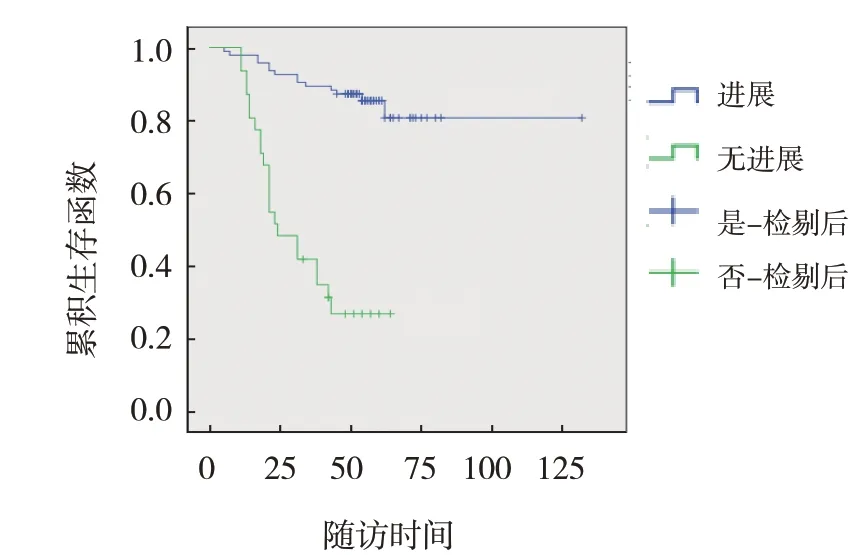

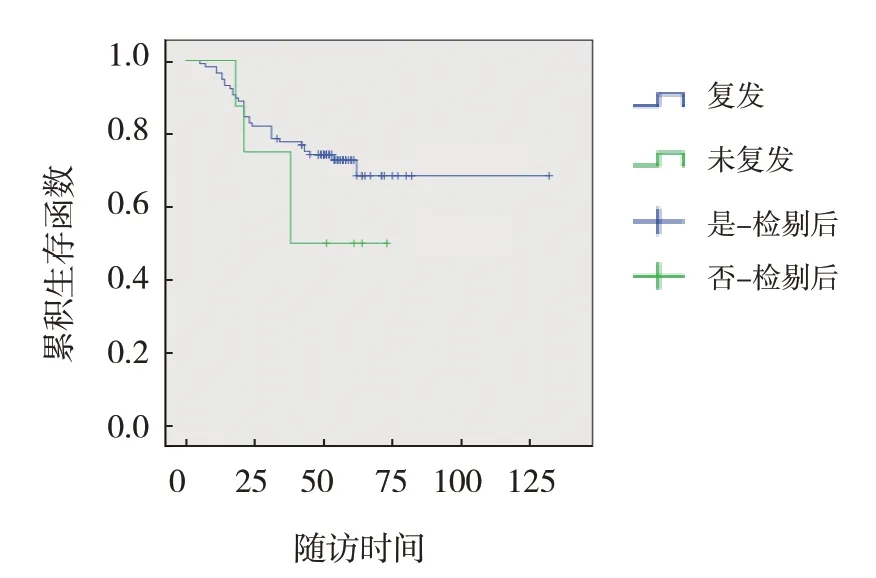

所有患者自確診之日進行隨訪觀察,死亡患者隨訪至死亡日,存活患者隨訪至2019年3月截止,中位隨訪時間51 個月(3~63 個月),計算患者的生存率。本研究81 例預后良好,44 例死亡,14 例失訪,失訪率為10.07%。經MRI、CT 以及組織病理學方法證明33 例進展,11 例局部復發,51 例遠處轉移,其中8 例骨轉移,6 例肺轉移,4 例肝轉移,33 例多部位轉移。咽后淋巴結轉移NPC 患者4年總生存率為72.7%,T1期、T2期、T3期、T4期的4年總生存率分別為89.5%、80.8%、71.4%、59.6%,經χ2檢驗,差異有統計學意義(χ2=43.395,P=0.000)(見圖1)。無遠處轉移患者和遠處轉移患者4年生存率分別為87.3%和51.3%,經χ2檢驗,差異有統計學意義(χ2=11.282,P=0.001)。遠處轉移患者和未遠處轉移患者的中位生存時間分別為32 個月和46 個月,經Log-rank χ2檢驗,差異有統計學意義(χ2=7.318,P=0.007),遠處轉移組低于未遠處轉移組(見圖2)。緩解組和進展組4年生存率分別為85.6%和31.8%,經χ2檢驗,差異有統計學意義(χ2=16.764,P=0.001)。緩解組和進展組中位生存時間分別為48 個月和31 個月,經Log-rank χ2檢驗,差異有統計學意義(χ2=10.253,P=0.003),緩解組高于進展組(見圖3)。無復發患者和復發患者4年生存率分別為72.6%和61.9%,經χ2檢驗,差異有統計學意義(χ2=9.573,P=0.004)。無復發患者和復發患者的中位生存時間分別為44 個月和28 個月,經Log-rank χ2檢驗,差異有統計學意義(χ2=9.154,P=0.004),無復發患者高于復發患者(見圖4)。

圖1 不同T分期生存曲線

圖2 遠處轉移生存曲線

圖3 進展生存曲線

圖4 局部復發生存曲線

2.5 咽后淋巴結轉移NPC 患者預后的影響因素分析

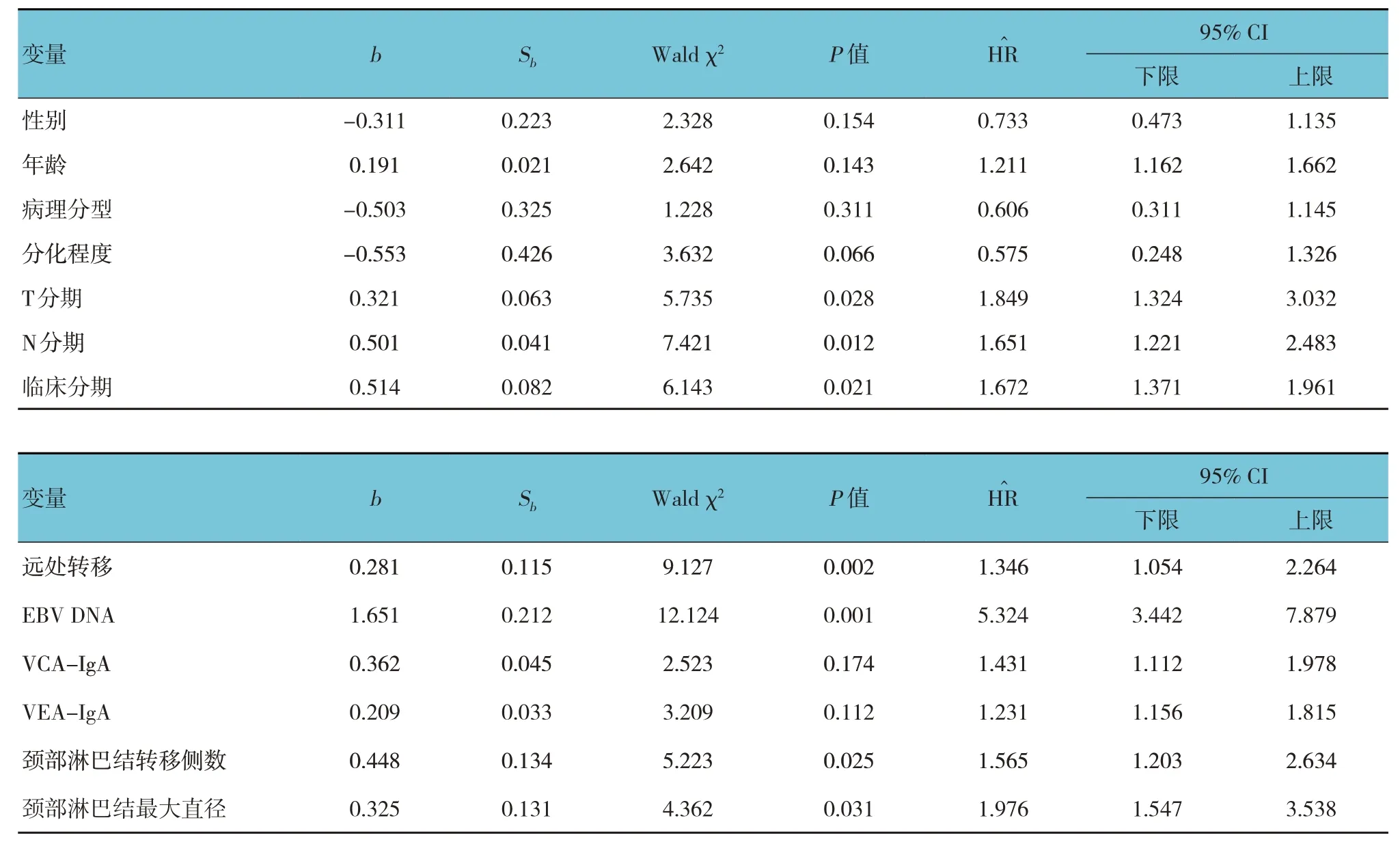

利用Cox 回歸模型對血清VCA-IgA、VEA-IgA 及EBV DNA 表達及其他臨床病理特征進行單因素分析,結果表明:T 分期[=1.849(95% CI:1.324,3.032)]、N 分期[=1.651(95% CI:1.221,2.483)]、臨床分期[=1.672(95% CI:1.371,1.961)]、EBV DNA水平[=5.324(95% CI:3.442,7.879)]、頸部淋巴結轉移側數[=1.565(95%CI:1.203,2.634)]、頸部淋巴結最大直徑[=1.976(95% CI:1.547,3.538)]及遠處轉移[=1.346(95% CI:1.054,2.264)]是影響預后的主要因素(P<0.05),而性別、年齡、病理分型、分化程度、VCA-IgA 及VEA-IgA 差異無統計學意義(P>0.05)。見表4。

表4 影響咽后淋巴結轉移NPC患者預后的單因素分析參數

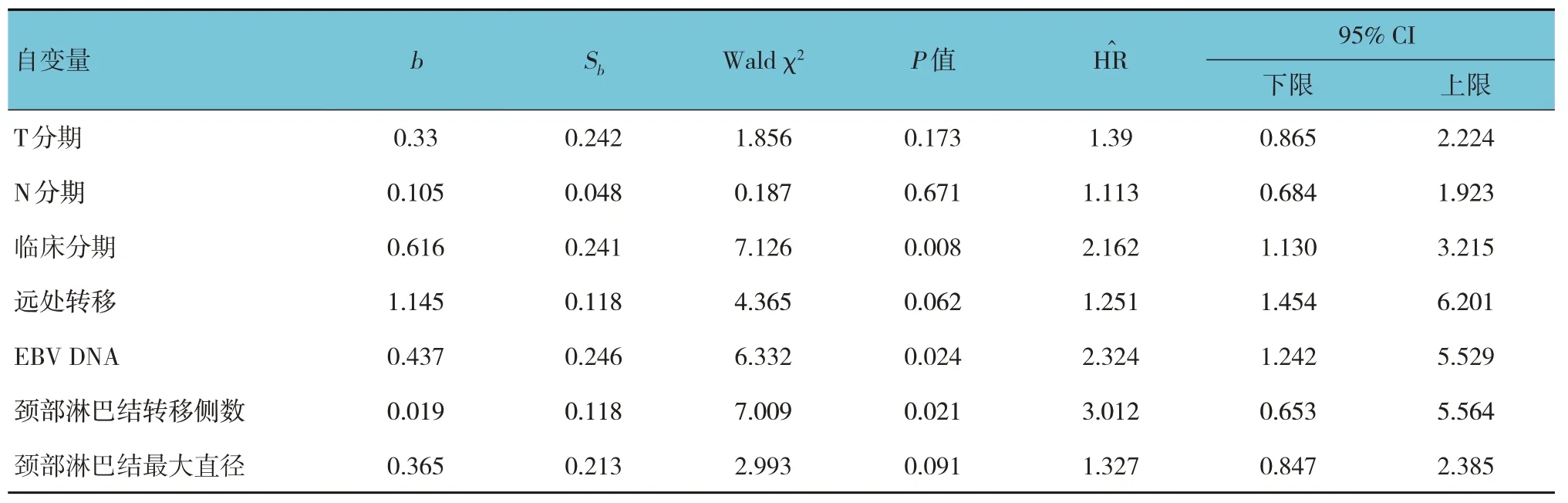

以生存結局為因變量,將單因素分析有統計學意義的T 分期、N 分期、臨床分期、EBV DNA 水平、頸部淋巴結轉移側數和最大直徑以及遠處轉移作為自變量,納入多因素Cox 回歸模型分析,結果表明:臨床分期[=2.162(95% CI:1.130,3.215)]、EBV DNA 水平[=2.324(95% CI:1.242,5.529)]、頸部淋巴結轉移側數[=3.012(95% CI:0.653,5.564)]是影響NPC 生存率的危險因素(P<0.05)。見表5。

表5 影響咽后淋巴結轉移NPC患者預后的多因素分析參數

3 討論

NPC 是我國南方地區高發的常見頭頸部惡性腫瘤,隨著醫療水平的提高,NPC 的5年生存率有較大的進展,但仍有60%~80%[6],NPC 的淋巴結轉移率高,而咽后淋巴結是NPC 轉移的首站淋巴結,是判斷NPC 的預后和遠處轉移情況的重要影響因素[7]。本研究發現入組患者EBV DNA 比VCA-IgA 和VEA-IgA 陽性率高,且VCA-IgA 較VEA-IgA 高,T分期、N 分期和臨床分期越大,EBV DNA 的拷貝數越高,與CHAN 等[8]報道一致。杜云等[9]報告VCAIgA、VEA-IgA 抗體水平隨著臨床分期的增大而升高,與本研究結果一致。

對治療前后分析發現,治療后EBV DNA 濃度顯著下降,VCA-IgA、VEA-IgA 抗體水平無差,表明EBV DNA 對療效觀察更加敏感且優于VCA-IgA、VEA-IgA,大部分NPC 患者治療后血清中仍然有較高滴度的抗體,可能與其在血清中的半衰期較長有關,與李仕偉等[10]報道相似。緩解組和進展組EBV DNA 治療前后對數值差值比較有差異,而VCA-IgA、VEA-IgA 治療前后差值比較無差異,提示EBV DNA 對腫瘤負荷、近期療效評估有重要意義,與陳巖松等[11]和令狐穎等[12]報道一致,同時也進一步說明EBV DNA 對于療效評估優于VCA-IgA、VEA-IgA。

本研究預后因素分析提示EBV DNA 與患者生存時間相關,與CHEN 等[13]的研究結果相似,而VCA-IgA、VEA-IgA 與患者的生存時間無明顯相關,與其他學者研究結果一致[14-15]。EBV DNA 比VCA-IgA、VEA-IgA 更適用于NPC 患者的預后判斷,可能與VCA-IgA、VEA-IgA 在血清中高滴度持續時間長有關。陳賢明等[16]報告不同性別的生存率比較,差異無統計學意義,與本研究結果一致。對年齡單因素分析提示年輕患者的生存率比老年患者高,但差異無統計學意義,分析原因可能與老年病人存在基礎病、免疫力低下、對放療或化療的耐受能力差有關,不同于HE 等[17]研究結果。

宗井鳳[18]報告T 分期是NPC 預后的一個重要因素,且隨著T 分期越高腫瘤的預后也更差,有學者報道N 分期、頸部淋巴結轉移部位、頸部淋巴結側數和頸部淋巴結最大直徑是NPC 遠處轉移和預后的危險因素[19-20],與本研究結果相似。劉波等[21]和HUANG 等[22]提出NPC 患者咽后淋巴結轉移是影響N 分期的重要因素,與NPC 預后和遠處轉移密切相關,本文發現咽后淋巴結轉移NPC 患者N 分期較大,預后也較差。

綜上所述,EBV DNA 對NPC 患者有重要臨床意義,動態觀察三項指標水平對于局部復發和遠處轉移有明顯的預測作用,其中EBV DNA 載量變化較VCA-IgA、VEA-IgA 水平變化更敏感,療效和預后監測價值優于VCA-IgA、VEA-IgA,探討預后影響因素對NPC 的治療和提高生存率具有重要意義,三項指標聯合檢測可為咽后淋巴結轉移NPC患者的療效監測、預后判斷和個體化治療提供幫助。