BIM在長大橋梁養護管理中的應用研究

徐 亮, 戴 瑋, 孫 莉, 何 飛, 曹智磊

(安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司;公路交通節能與環保技術及裝備交通運輸行業研發中心,安徽 合肥 230088)

0 引 言

伴隨著我國公路橋梁交通的迅速發展,橋梁養護管理方面的問題也日趨明顯:養護管理不到位,信息傳遞不及時,協同工作不同步等。為了切實解決這些問題,提升長大橋梁養護管理的標準化、數字化和可視化水平,將BIM技術運用到橋梁養護和管理當中應運而生。基于BIM技術建立一套完善的養護管理系統,是滿足日益增加的行業與社會對交通基礎設施建設的信息化需求,進行橋梁養護管理信息化、數字化升級的必要條件。

橋梁養護管理系統是包括數據分類采集、數據錄入存儲、技術狀況評價、監測設備的應用、檢測信息處理和進行養管工作的分配等等在內的一套綜合管理技術[1]。橋梁養管系統主要經歷了三個發展階段[2],搭建基于BIM技術的養護管理系統,將現代化信息技術、計算機技術與工程建設管理相結合,實現數據的共享與集成應用[3],對建筑實物進行數字化表達,有助于養護工作者科學快速地做出決策,實現橋梁養護管理向橋梁資產管理的轉變,提高養護管理水平。

1 研究背景

本養護管理的應用研究主要依托于安徽省跨江跨河長大橋梁進行開展,并以某長江公路大橋為應用研究實施對象。所研究的橋梁都部署了橋梁管理系統,實現對橋梁巡檢等檢查數據的收集與管理;同時部署了健康監測系統,實現對橋梁監測數據的收集與管理。但是在應用中,各系統獨立運行,數據未融合,系統內數據主要以表單的形式展現,內容不具體、表達不形象,標準不統一,缺乏可視化支持,不能統一應用到其他橋梁之上。

針對運營維護階段橋梁養護管理中存在的問題,本研究將基于BIM技術的養護管理系統應用到長大橋梁上。主要應用技術研究內容包括:橋梁養護信息模型(BIM)基礎標準研究,橋梁養護數據的標準化與結構化研究,橋梁養護管理系統和健康監測系統的信息疊加與融合技術研究,橋梁病害可視化記錄的實現技術研究以及橋梁健康監測報警在BIM模型中三維動態展示的實現技術研究。

2 養護信息模型、數據標準化

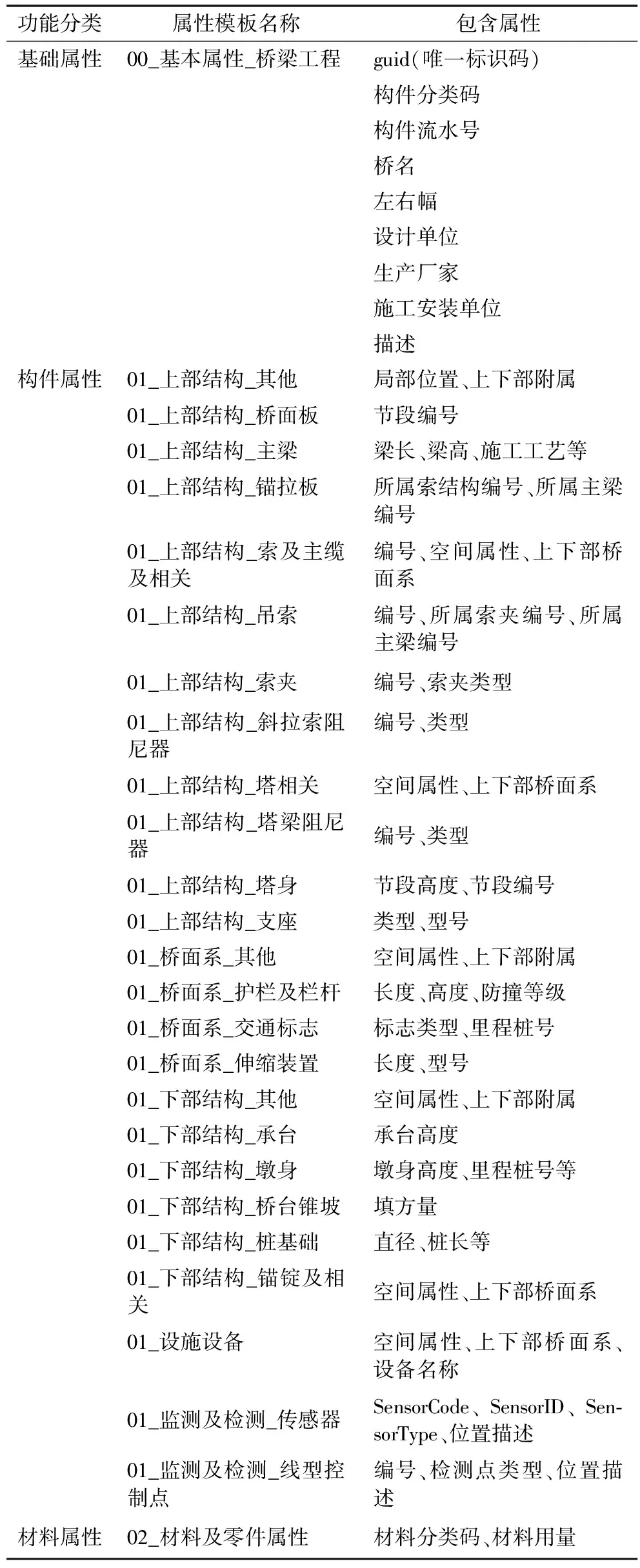

橋梁養護管理工作中應用信息技術,需要諸多基礎標準的支持,以使養護模型與相關信息的關聯性[4]、多專業信息模型的協調性[5]能通用到長大橋梁養護管理模型當中。目前國內還沒有發布運營養護階段橋梁信息模型分類與編碼標準,在遵循國際標準《施工工程信息的組織》(ISO 12006-2)的框架下,通過規定養護用橋梁信息模型的分類與編碼標準,制定橋梁養護階段的構件屬性集的基礎屬性、構件屬性、材料屬性見表1。根據橋梁工程信息模型的構件分類和構件適用的材料,對病害進行分類,建立病害屬性標準庫,實現建立橋梁構件與病害之間的對應關聯關系。

表1 橋梁養護階段構件屬性

以“混凝土結構非結構性裂縫”這種病害為例,展示病害屬性標準庫內容見表2。

表2 混凝土構件非結構性裂縫病害屬性

3 基于BIM技術的橋梁養管系統開發

只有在養護信息模型構件和數據標準化基礎上,才能將橋梁模型應用在養護管理工作中,實現養護信息資源與模型構件的對應掛接。對橋梁運營養護管理工作而言,一整套橋梁養管系統平臺是將研究成果信息化、集成和轉化的重要途徑[6]。

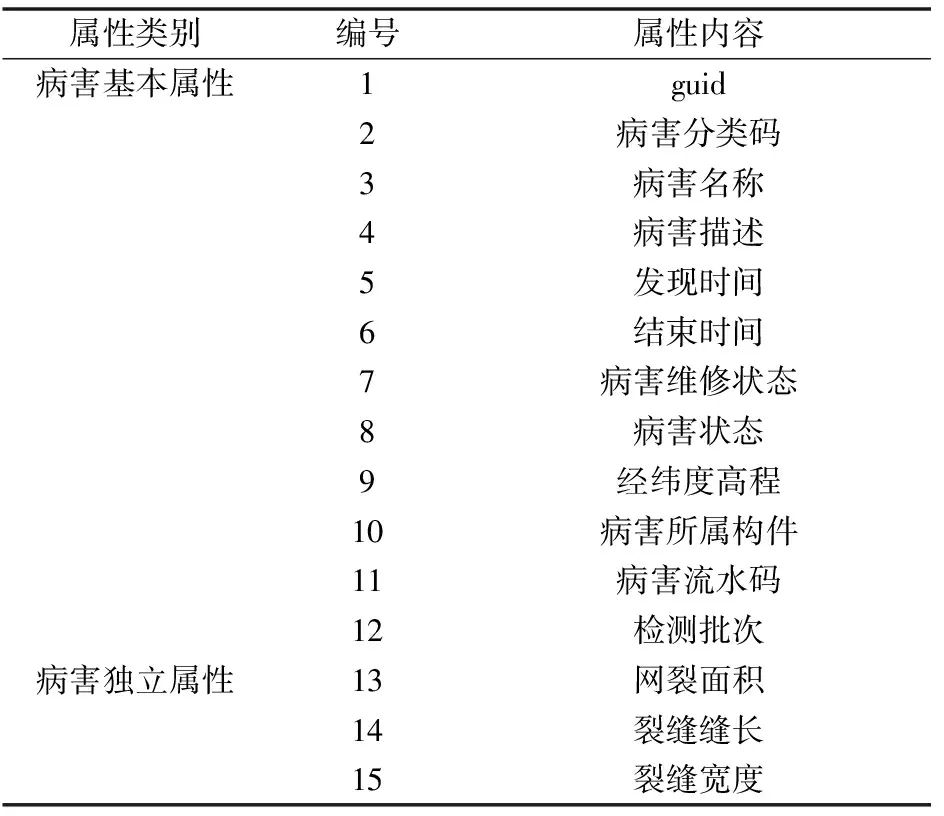

平臺采用瀏覽器/服務器(b/s)模式搭建,共分為硬件層、體系支撐、數據層、應用層和用戶層,如圖1所示。

圖1 平臺架構示意

可視化養護平臺集成了項目養護信息數據,養管中心可以在平臺查看項目數據,并且可對橋梁病害進行查詢統計、安全預警,將定檢病害數據與平臺三維模型進行對應掛接,并根據定檢數據自動計算橋梁的技術狀況打分,通過顏色渲染,直觀掌控橋梁健康狀況,實現了調用長大橋梁健康監測系統中的相關數據,實時掌握橋梁監測的各項數據。下面以橋梁構件屬性、病害分布查詢和技術狀況渲染和查詢為例進行說明,結果如圖2~圖4所示。

圖2 橋梁構件屬性內容

圖3 橋梁病害分布查詢

圖4 橋梁技術狀況渲染及查詢

4 結 論

通過對某長大橋梁應用BIM技術進行研究,并與該橋梁現有的獨立平臺應用對比,得出以下結論:

(1)基于BIM技術的養護管理系統應用平臺能很好地將三維模型與養護管理工作對接,管理人員直接應用管理系統平臺即可掌握橋梁的健康狀態,避免了一橋梁需多平臺共同協同養護管理的麻煩。

(2)可視化養護平臺集成竣工、運營、養護信息及圖文數據,實現了傳統的橋梁養護管理向橋梁資產管理的轉變,發揮資產數據的最大價值。

(3)通過制定一系列標準,使平臺可實現同時管理多個橋梁,讓平臺成為一個完善的橋梁工程信息庫。

(4)基于BIM技術開發的養護管理平臺,實現了橋梁病害和監測信息的三維可視化,讓管理人員不出辦公室即可掌握橋梁病害信息的具體情況。

將BIM技術應用到橋梁工程運營維護階段,能夠提高橋梁養護管理的標準化、數字化和可視化水平,大幅度提高工作效率。但是,將BIM技術應用到項目的全壽命周期中仍然還需要在工程項目中進行實踐研究,應用BIM技術替代傳統圖紙和文檔工作方式,還需要更多的科學技術支撐和時間的積累,這也是工程設計與施工一直嘗試突破的方向。