基于系統功能語言學的生態話語建構

——以中方在聯合國氣候行動峰會上的發言為例

陳 蕾

一、引言

人們逐漸意識到,生態平衡在人類自身發展進步的同時正被日漸打破,由此人們將目光聚焦于一系列生態問題上。在此背景下,許多學科亦逐步生態化,關注語言與生態關系的生態語言學由此而生。面對這一新的研究范式,系統功能語言學為自然界、語言及語言學中的生態問題等的闡述和解讀提供了強有力的理論支撐,因而成為生態話語分析的理論基礎。此外,辛志英、黃國文指出系統功能語言學本身就是對語言的生態研究,從本質上講,系統功能語法將語言作為生態系統中的高級社會意識系統進行描寫[1]。綜上,系統功能語言學能為生態話語分析提供理論視角和操作框架,幫助研究者揭示生態話語背后的意識形態,喚醒和提高人類社會的生態意識。

二、生態話語分析研究進展

在“韓禮德模式”的指導下,國外很多學者都沿著批評話語分析的路徑對生態話語進行分析,大多探討人類與非人類動物之間的生態關系,聚焦于關系代詞(Gilquin&Jacobs[2])、語法特征(Sealey&Oakley[3])、修辭手段(Goatly[4])、人稱視角(Cook[5])等不同的語言層面。然而,批評話語分析側重于研究社會結構中人與人之間的關系,而生態話語分析將研究范圍擴大到自然中的物種之間,更強調語言與周圍世界的關系,探討有助于生態可持續性發展的話語表達形式,旨在喚醒和激發人們的生態意識[6]。

國內的生態話語分析研究起步較晚,具體研究可以總結為理論建構和實例分析兩大類。

在理論構建方面,主要成果包含“和諧話語分析”(黃國文[7])、及物系統分析模式(何偉、魏榕[8])、生態話語分析的目標、原則與方法(黃國文、趙蕊華[9]);用于研究人際意義系統的生態話語分析范式(張瑞杰、何偉[10])。

國內的生態話語分析的實例研究主要是在系統功能語言學的理論基礎下剖析不同的生態語料的語言層面,從而揭示語言內部的生態內涵。例如從語域、語義、語法、詞匯等角度探究語言在構建非人類動物身份中的作用(趙蕊華[11]);借助及物性系統與態度系統探究生態酒店簡介的語言特征(戴桂玉、仇娟[12]);從及物性、語氣、情態、評價、主位等系統挖掘新聞報道的生態意義(袁穎[13])。

綜上所述,國內外的生態話語分析研究已初具規模,但對于生態話語的應用研究仍遠遠不夠,目前已有研究所涉及的語篇類型尚未呈現多樣性,主要集中于小說、報告、新聞報道等體裁,對于演講體裁的生態話語研究極為少見。然而,很多演講體裁的生態話語具有較強的感染性和感召力,作為生態觀的一種典型傳播載體具有較大的研究空間。

三、理論框架

系統功能語言學依靠其強大的理論基礎,可以為生態話語分析提供分析視角和研究路徑,成為本研究理論框架的理論來源。就具體的生態話語分析框架而言,黃國文、趙蕊華提到,“生態話語分析需要考慮到話語背后的世界觀、價值觀、意識形態、話語含義、謀篇、語境、表述及語言與環境和語境的關系”[14]。馮鏘、楊建新試圖通過微觀語言和宏觀意識形態兩大層面分析生態語篇[15],其目的在于通過借助韓禮德三大元功能理論剖析生態話語,從而揭示語篇背后的生態城市觀,其分析框架具有較好的操作性,突破了僅從語言層面分析的局限,但沒有納入語境因素。

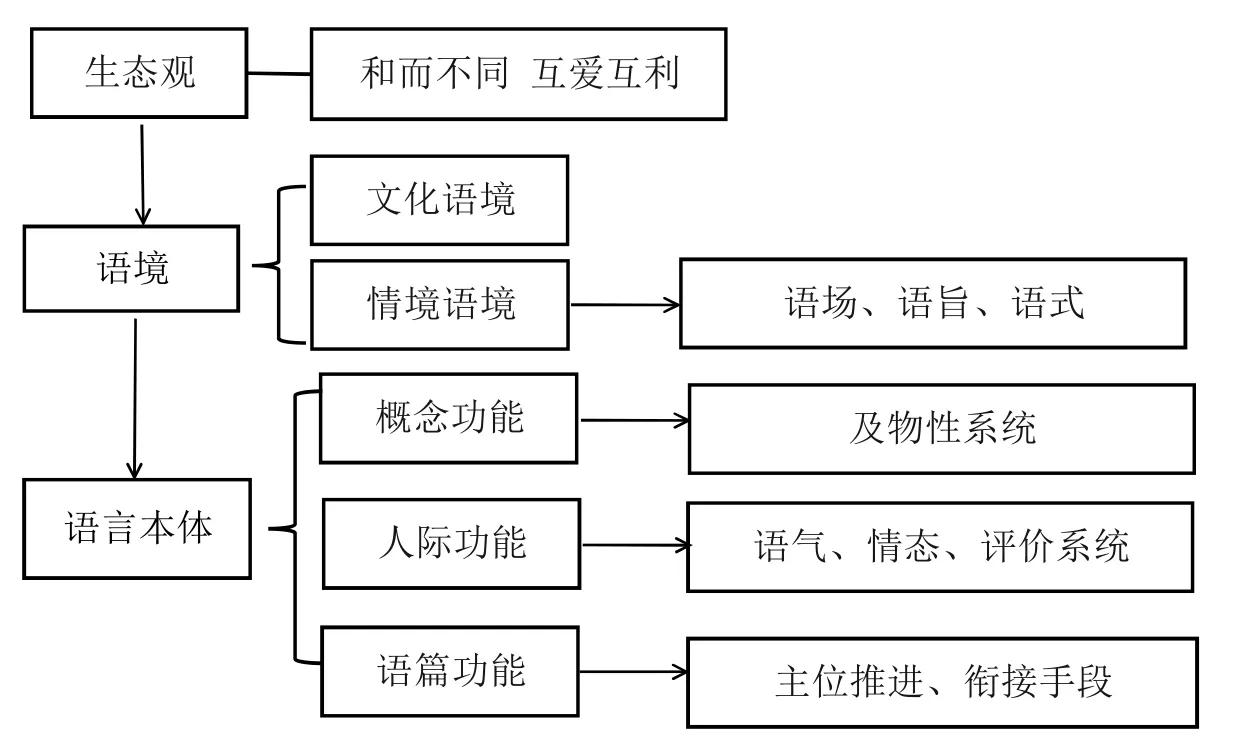

我們發現,國內外學者對生態語言分析的模式的建構作出嘗試,但尚未形成統一范式。考慮到前人闡述的維度,本研究嘗試從“抽象一具體”的角度構建包括生態觀、語境、語言本體三個維度的生態話語分析模式(見圖1)。

圖1 生態話語分析模式

首先,生態觀是指語篇分析的生態哲學思想,起到宏觀意義上的指導作用。考慮到本文的所選語料為中方在聯合國行動氣候峰會上的發言,我們借鑒了何偉、魏榕勾畫的具有國際生態視角的生態觀——“和而不同,互愛互利”[16],意在探究該生態觀是如何在國際視角下通過代表發言達成信息的有效傳遞。

其次,本研究將語境的維度納入生態話語分析的范圍,語境亦是語言的一個層面。國際發言有其自身的特殊性,特別需要注重其文化語境和情景語境。

最后,語言本體層面的分析主要依托于系統功能語言學的三大純理功能,即從概念功能、人際功能、語篇功能的各自維度上的代表性類目展開分析,在此不作贅述。

四、實例分析

生態性的國際講話是生態形象的表征和傳播載體,不僅發揮著信息傳遞的語用功能,還對生態國家形象的塑造、人類生態觀念的改變和生態友好的生活方式的踐行起到推動作用。本文以典型生態語篇——中方在聯合國氣候行動峰會上的發言為語料[17],依托上述生態話語分析模式展開分析。

(一)生態話語的生態觀分析

生態觀是一個帶有個人色彩的哲學系統,其形成過程依賴于特定的歷史文化背景,與生態環境、社會環境亦息息相關,在語言中發揮著基礎性、指導性的作用。中國古代哲學中的“天人合一”等思想即是主張人類與自然界萬物和諧相處,達成人與自然的和諧統一。

中國正努力與世界各國“和而不同”,“互惠互利”也是國與國相處的重要原則,“兼相愛,交相利”為新中國成立以來的對外關系主線,中國的外交理念中所折射出的國際生態哲學觀頗有積極意義。在此積淀下,何偉、魏榕重構出旨在促進國際生態系統良好發展的生態觀即“和而不同,互愛互利”[18]。

作為國際政治生態的重要講話,必然包含著演講者本人及其背后中國政府的國際生態意識。經過對該語篇的分析,我們發現該語篇不乏建設良好國際關系的有益性生態話語,如“合力應對氣候變化”“我們賴以生存的地球家園”“推動氣候多邊進程”等,體現了中國負責任的大國意識及期望與各國友好協作、合力解決生態問題的平等意識。在此次發言中,發言者明確了中國在應對氣候變化征程中的責任,著重刻畫了中國有志于與各國深化氣候合作的意愿,有利于國與國間關系的發展。發言中多次提到“我們”拉近交際雙方的距離,體現了中國應對氣候變化問題的“和諧”思想及堅信各國勠力同心定會在氣候變化征程中“互惠互利”的信念。因此,此次發言突出了中國“和而不同,互愛互利”的生態觀,是一種有益性生態話語,應當予以鼓勵和支持。

(二)生態話語的語境分析

就文化語境而言,雖然講話者與聽眾可能身處不同的背景和環境,但就“氣候變化”這個話題而言,二者具有相近的價值觀念。另外,講話者所用語言專業性并不強,發言內容較易引發聽眾共情。

同時,語言的使用與情境語境密切相關,情景語境的三個要素(語場、語旨、語式)對發言者詞匯和語義結構的選擇起到制約作用。

此次發言的語場主要是傳達中國在應對氣候變化中付出的努力,號召各國合作應對氣候變化多邊進程,建設全球生態文明。所選語言貼合語場,用詞準確具體,如提到“共建綠色‘一帶一路’”“森林儲蓄量比2005年增加45.6億立方米”“全國碳排放交易體系”等。語旨方面,交際雙方擁有共同的目標—— 應對全球氣候變化、建設全球生態文明,故報告使用了一些雙方共知的專業詞匯,如“《巴黎協定》”“《聯合國氣候變化框架公約》”等,但總體而言,所用語言較為通俗易懂,可以為普通聽眾所理解。另外,發言中不乏隱喻性表達,如“把應對氣候變化與促進經濟社會發展有機結合這篇大文章做好”,使參加者的動態關系更為具體化,有助于交際功能的實現。語式方面,作為中方在聯合國氣候峰會上的發言,語篇以口語語體的形式來表現,具有良好的交互性,文中多次提到“我們”“合作”“共同體”等詞匯,旨在說明中國與各國共處一個大群體,縮減了交際雙方的距離感。

(三)生態話語的語言本體分析

1.概念功能

及物性系統是語言概念功能的最集中體現,能夠具體反映事物所在的各個過程,包含六種過程類型。本研究以句子為單位,按照系統功能語言學及物性系統分類下的六種過程類型對語料(除卻稱呼語、致謝詞等)進行標注分類。根據統計結果,該語料共含38個句子,以強調物質過程的句子為主。

首先,物質過程強調行為的發生過程,占據語篇的最大部分,共有18例。此次發言在內容上強調了應對氣候變化挑戰的攻堅性,集中體現了中國應對氣候變化的努力與致力于深化國際社會合作,走綠色發展道路的意向,其本質而言是有益性過程,符合“和而不同,互愛互利”的生態觀。例句(1)總結了自身的發展道路,強調實現生態發展要兼顧經濟效益與環境效益,是有益性物質過程。例句(2)強調了中國并非僅從自己的利益出發,而是以國際化的視角應對氣候變化問題,體現了一種大國擔當,對于世界和平穩定發展具有積極意義,亦是一種有益性物質過程。

例句(1)中國踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,著力促進經濟實現高質量發展,決心走綠色、低碳、可持續發展之路。

例句(2)應對氣候變化必須堅持多邊主義,在《公約》和《巴黎協定》框架下討論和解決問題。

其次,關系過程描述了事物之間的關系,此次發言中共有15個句子。演講者采用關系過程來闡釋各國(個體)與國際社會(集體)的關系,凸顯了中國的定位與外交政策。例句(3)中,發言人巧妙地運用了語法隱喻,將國際社會喻為一個大群體,用委婉化的語言暗指個別國家——美國退出巴黎氣候協定的行為對于國際環境來說是一種破壞性的過程行為,但這一舉動并不能扭轉國際合作趨勢,同時也從側面突出了中國積極融入國際合作潮流、維護國際利益的意向。

例句(3)個別國家的“退群”改變不了國際社會的共同意志,也不可能逆轉國際合作的歷史潮流。

最后,心理過程體現說話者的“情感”“認知”等,是非動作過程。在此次發言中有5個句子表達了中國積極響應國際社會號召,同國際社會其他成員共同應對氣候變化的積極態度及對未來世界的美好期待。例句(4)與例句(5)分別是此次發言的開頭語與結束語,例句(4)作為開始語贊揚了聯合國秘書長的工作,彰顯了中國“禮儀之邦”的風采,也傳達了中國努力配合國際氣候工作的積極態度。在發言的最后,例句(5)強調了國際社會深化合作共同應對氣候變化的必要性,同時抒發了未來可期的美好愿景,為各國鉚足干勁、共迎挑戰提供心理支持,凸顯了語言的力量。

例句(4)中方高度贊賞和支持古特雷斯秘書長倡議舉辦這次峰會。

例句(5)我相信,只要各國勠力同心,就一定能建成一個清潔美麗、共同繁榮、命運與共的美好世界!

2.人際功能

在語氣系統方面,分析發現該語料中陳述語氣與祈使語氣的使用占絕對優勢。陳述語氣旨在告知信息,使語篇帶有強烈的描述性,展現中國在應對氣候變化問題上所作的努力及與國際社會攜手應對的愿望。而祈使語氣則是意在提出要求、呼吁行動,加之發聲體為中方代表,話語執行力強大,二者相結合使語篇滲透出強烈的感染力和號召力,達到鼓舞士氣、催人奮進的語用效果。

在情態系統方面,該語篇中情態動詞“要”的使用頻次為10次,“不可能”1次,“一定”1次,可見該語篇的情態值較高,語篇包容性較低。張瑞杰提到,情態值疊加經驗意義取向傳遞不同的生態意義[19]。因此,發言人通過運用高情態值的情態動詞,提升了自身的責任程度,將語篇的生態保護性意義發揮到極致,最大程度凸顯了生態價值。

從態度系統上看,例句(5)中發言人使用了“清潔美麗”“共同繁榮”等正面鑒賞資源,在寄托美好夙愿的同時表達了對未來全球生態的肯定和自信。發言者在例句(6)中呈現出一種積極情感,情感緣起于幫助國際社會走可持續發展之路,實現經濟、社會和環境協調發展,是一種生態保護型行為。另外,所選生態話語遵循自然本位標準,對生態保護行為進行了正面判斷(自身環保案例可為他國借鑒)。

例句(6)我們匯編了森林碳匯、生物多樣性保護、荒漠化防治等30余個示范案例……相信這些案例將給各國提供有益借鑒,以更好落實2030年可持續發展議程。

總體來看,所選語篇呈現出正面、積極、肯定的態度,映射出中方代表對自然持有的尊重及響應國際社會重視生態建設、與自然和諧共處的號召。

3.語篇功能

首先,在主位推進模式上,此次發言的主謂推進模式主要以延續性為主,即前一句話的主位延續成為后一句話的主位,如例句(6)第一句的述位為“匯編了森林碳匯、生物多樣性保護、荒漠化防治等30余個示范案例,展現了……巨大綜合效益”,在第二句中延續為代詞“這些”。

然而,發言并不是以單一模式重復推進語篇,而是采用了混合推進的復合模式構建語篇,如在例句(7)中,第一句話的主位是“一是”,部分述位為“人與自然關系”,之后延續為第二句話的主位“人與自然”,而后第二句話的主位又稱為第三句話的部分述位“人與自然和諧共生”,這是延續型與交叉型的一種復合。發言人此時意在強調人與自然的關系,這種復合方式使多個句子的主位與述位之間相互聯系,實現了語篇的外在銜接和內在連貫。

例句(7)一是為深入理解人與自然關系帶來新視角。人與自然是生命共同體,我們需要尊重自然、順應自然、保護自然……最大限度發揮自然的促進作用,增強應對氣候變化的有效性。

其次,從銜接方式上看,所選語料廣泛使用了照應、詞匯銜接這兩種手段。

(1)照應

在發言中,語篇共計使用了6次人稱代詞“我們”,照應了前文提到的稱呼語“女士們,先生們”,即廣大受眾,實現了人稱照應。例句(6)中,“這些”照應了第一句的“30余個示范案例”,通過運用指示照應從“站在自己的角度闡述綠色發展道路”到“站在國際社會的角度落實可持續發展議程”實現了同一語段的主題轉換。此外,發言人還運用了比較照應,如“應對氣候變化和實現發展不是非此即彼的選擇題”,通過隱喻的使用強調了實現應對氣候變化與促進經濟發展平衡的可能性。

(2)詞匯銜接

詞匯銜接又可以分為詞匯復現和詞匯同現兩類,二者都對語篇的發展起銜接作用。在此次發言中,發言人多次運用到了詞匯復現及詞匯同現的詞匯銜接手段,如例句(7)中多次出現“人與自然”,使用了詞匯復現的方式實現了語篇的銜接,同時也起到引起受眾注意、加深印象、點明主題的作用。同樣,在該例中,“尊重自然”“順應自然”“保護自然”以及第三句的“人與自然和諧共生”均圍繞著“人與自然的關系”這一話題,往往會同時出現,促進語篇銜接。

除此之外,發言人還使用了少量的添加類連接詞,如“也”“并”,但總體來說,語篇呈現隱性銜接的態勢,語義銜接占據主導地位。

五、結語

基于系統功能語言學的理論基礎對具有典型性的生態話語進行分析,能夠更好地理解說話人的生態觀念和意識形態,促進生態社會的和諧發展。本文從系統功能語言學視角出發建立了多維度的生態話語分析模式,從生態觀、語境、語言本體三個維度剖析具有國際色彩的典型生態話語—— 中方在聯合國氣候行動峰會上的發言。首先,發言突出了“和而不同,互愛互利”的生態觀。其次,此發言在兼顧受眾文化語境及情景語境下,傳達中國在應對氣候變化中的責任擔當及各國攜手合作、共建全球生態文明的夙愿。最后,本研究圍繞三大純理功能展開語言本體層面的分析,概念層面以物質過程和觀念過程的句子為主;人際功能方面主要使用了陳述語氣、祈使語氣及高情態值情態動詞,呈現出正面、積極、肯定的態度;語篇功能層面采用了多樣的主謂推進模式,使用了人稱照應、指示照應和比較照應及詞匯復現、詞匯同現等銜接手段,實現了深層次的語篇銜接。