移動時代視角下的網絡表情:淵源與生長

田雯雯 西北民族大學

與文字相比,人類閱讀圖形、圖像不僅速度更快,而且接受到的信息更豐富,同時對于圖形、圖像認知和理解的門檻也相對更低。網絡表情的普遍使用極大地豐富了市民的日常生活體驗。普通人通過微信、QQ等社交軟件進行日常生活中的交流成為再平常不過的現象。正如德國哲學家恩斯特·卡西爾的觀察:人是符號的動物,即用符號去創造文化的動物,動物只對符號做出條件反應,而人把信號變成有意義的符號。隨著互聯網的進步和網絡表情使用的普及,也使網絡表情這類視覺符號的創造和傳播具有基礎的保障。這兩者都是表情包興起不可或缺的重要因素。

一、網絡表情的概念

網絡表情指的是為了適應網上交流活動,由網絡主體催生、在網絡流行文化基礎上融合文字、圖片與視頻等多種素材、具有表情語功能并且具有衍生性的傳播符號。

二、網絡表情的發展歷程

(一)最初的符號語言

1.象形文字

形狀不僅僅是簡單地表現事物的外觀,也可以表達不同層次的象征含義。象形文字起源于公元前4000年,世界上絕大部分語言文字都起源于象形文字,它由一些固定的象征圖組成,因此象形文字也被稱作象形圖或圖畫文字。

1819年,考古學家在埃及城市羅塞塔發現石碑,被命名為羅塞塔石碑。這塊石碑雕刻于公元前196年。石碑上出現了三種文字:古埃及象形文字、通俗體文字(后來的埃及文字)和古希臘文字。其中,古埃及象形文字與我們當下使用的網絡表情無論形態還是意義都如出一轍,古埃及象形文字已經被儲存在Unicode中,如圖1。

圖1 U1309C攤開的雙臂,意為“否定”

2.面具文化

面具代表轉變成為另一種存在,許多文化用面具代表神靈或者古代動物。在戲劇舞臺上,面具是表現悲與喜的重要道具。無論是用于宗教活動、戲劇表演還是娛樂舞蹈,面具都以社會功能為核心,注重群體內文化、非個性化的情感流露。

日本傳統藝術能樂面具可以分為很多種類,代表不同的角色:老人、青年、女子和惡魔等。比如“蟬丸”是天皇的兒子,雙目失明。因此蟬丸面在日本能劇中經常用來飾演貴族少年和盲人等人物時使用。(圖2)

圖2 蟬丸 Semimaru

(二)網絡表情萌發期

1.ASCII字符表情

1982年9月19日美國卡耐基·梅隆大學的斯科特·法爾曼教授用一串ASCII字符:-)來表達笑臉情緒,這個橫著看的表情符號開創了互聯網的新歷史。日本網民發明出用字符畫圖的新方法來豐富網絡語言。90年代的中國論壇文化中字符畫也受到了網民的喜愛和推崇。

2.Emoji表情

1997年J-Phone發布了SkyWalker DP-211SW手機。這是已知的第一款包含一組emoji作為其字體一部分的手機,當時emoji還是黑白的。

1999年栗田穣崇設計了一套12×12像素的黃色圓臉系列emoji,為優化人與人溝通效果用于當時日本移動運營商NTT DoCoMo的綜合移動互聯網服務“i-mode”中。2006年Google將日本的emoji轉換為Unicode專用代碼。2011年蘋果公司在iOS 5系統中加入emoji表情后,這種網絡表情符號很快在全球范圍通用起來。

每年7月17日世界表情包日World Emoji Awards會發起投票選出這一年中最受歡迎的表情符號。2019年最受歡迎的表情是Smiling Face With Hearts。(圖3)

圖3 Smiling Face With Hearts

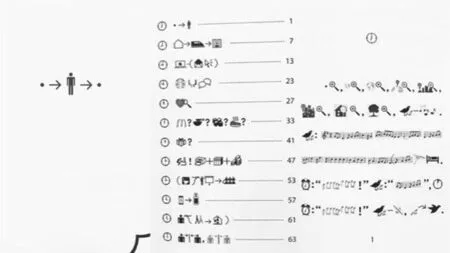

除此之外,許多藝術家也注意到這種特殊的媒介符號,并且以此為媒介進行藝術作品創作。藝術家徐冰以世界各地的標識符號為主體書寫了一本人人都能看懂的《地書》,其中全球通用的Emoji占了內容絕大部分。這本書讀起來和文字書籍一樣,能夠引導出豐富的視覺感知和聽覺感知。由于通篇采用全球通用的符號語言,相當于“國際讀本”的《地書》超越了普通文字讀本的傳播局限。(圖4)

圖4 《地書》封面、目錄、內容

(三)網絡表情的興起

僅從微信關于調整表情包功能的時間線就可窺出表情包在社交軟件中已經成為不可或缺的一部分:

2011年,在3.5版本中推出第一套表情包—兔斯基;

2013年,在5.0版本中添加了表情商店;

2015年,正式上線表情開放平臺接受設計師投稿;

2019年,在7.0.5版本中新增“表情包”搜索功能;

2021年,在8.0.3版本中自定義表情包收藏上線擴充到999個。

總的來說,從2011年開始表情包的數量與種類開始呈現井噴狀發展。

1.卡通形象表情包

最初網絡表情主要由專業人員設計,由于受到動漫文化的深遠影響,設計者們往往喜愛使用原創卡通形象作為網絡表情設計的主要內容,這些成系列的網絡表情被大家親切地稱為表情包。

2013年,韓國社交媒體Line上線了表情商店業務,Line Friends系列表情包內的角色很快變成國際著名的卡通形象。當年在貼圖表情付費下載服務中Line Friends系列表情包收入7.1億人民幣,憑借一系列精準的跨界營銷,Line在挖掘表情包作為IP的商業價值中給行業提供了無盡的想象力。在國內,日活用戶最多的社交媒體微信和QQ都有原創開放平臺,用于面向原創設計師群體進行表情包的創作與推廣。

2.自定義加工與衍生的表情包

隨著互聯網技術的發展和智能手機的普及,圖片調整、視頻剪輯等技術突破設備和技術的壁壘,給網絡表情自定義加工創造了非常寬松的環境。任何名人、網絡熱點、視頻截圖等素材,進過再創作后都可以變成網絡表情。由于傳播范圍廣、影響力大,這種方式逐漸形成全民認可的表情包文化,并不斷衍生出商業營銷、政策法規普及等功能。

對于網絡表情的自定義加工,網絡上流行一句話“一切皆可表情包”,并且出現一種社交平臺上的娛樂活動:斗圖。2016年韓女團TWICE成員周子瑜被黃安舉報,導致掀起抵制周子瑜巨浪。林更新在社交平臺Facebook上嘲諷周子瑜的道歉,又引發了新一輪的網絡大戰,網友們紛紛組團“斗圖”,這場網絡事件被稱為“FB表情包大戰”。黃子韜也因為這場表情包大戰收獲了流量和粉絲,至此表情包的多少與轉發次數甚至變成了判斷一個人紅不紅的標志。

2017年中紀委官網推出八項規定表情包,以廣大網民喜聞樂見的方式宣傳八項規定精神。表情包內共有16個表情:鞏固拓展落實中央八項規定精神成果、孝悌忠信禮儀、擊碎官僚主義、禁止公款旅游、禁止違規配備使用公務用車、警惕“四風”隱形變異、八項規定改變中國等。政府機構利用表情包這種宣傳性質柔和、用戶體驗好傳播方式進行政策法規的普及,無論效果還是效率都優于傳統政策法規普及方式。

三、網絡表情的發展趨勢反思與展望

從出現到被Unicode標準化經過將近40年的時間,Emoji現在全球使用人數達到30億。它輕松地為原本扁平的文本添加了微妙的感情體驗,甚至可以稱之為是一種難得的“全球語言”。語言學家哈迪利曾預言:當人們對語言有新的要求時,它會發生變化、作出回應。表情包的出現自然而然順應了人們因互聯網技術不斷發展而不斷變化的交流需求,在此過程中,表情包生產與傳播的過程中也存在著娛樂化、侵權、網絡暴力等負面屬性。實際上作為一種傳媒媒介、傳播工具,表情包本身不具備“好”或者“壞”的區分,其在社會中發揮的作用、造成的影響關鍵取決于制作和使用它的人。

毫無疑問,表情包的發展潛力不容忽視,它可以擴展出更多的社會功用。而表情包文化之樹未來究竟如何生長還有待于我們進一步探討研究。

注釋:

① ASCII:美國信息交換標準代碼是基于拉丁字母的一套電腦編碼系統,主要用于顯示現代英語和其他西歐語言。它是最通用的信息交換標準,并等同于國際標準ISO/IEC 646。ASCII第一次以規范標準的類型發表是在1967年,最后一次更新則是在1986年,到目前為止共定義了128個字符。莫紹強、陳善國.計算機應用基礎教程:中國鐵道出版社,2012年:12-13

② Unicode:統一碼,也叫萬國碼、單一碼(Unicode)是計算機科學領域里的一項業界標準,包括字符集、編碼方案等。Unicode 是為了解決傳統的字符編碼方案的局限而產生的,它為每種語言中的每個字符設定了統一并且唯一的二進制編碼,以滿足跨語言、跨平臺進行文本轉換、處理的要求。1990年開始研發,1994年正式發布1.0版本,2020年發布13.0版本。

③ 世界表情包日:World Emoji Day,是每年的7月17日,這個有趣的想法是由Emoji搜索引擎 Emojipedia 的創始人 Jeremy Burge 提出的。