語義學(xué)視野下布依族服飾元素藝術(shù)表征及意涵研究

黃柏利 花芬 吳志明

摘要: 文章選取157件貴州省民族博物館館藏布依族服飾為研究對象,通過田野調(diào)研和查閱文獻(xiàn)資料,以語義學(xué)視角為切入點(diǎn),結(jié)合藝術(shù)學(xué)和民俗學(xué)對布依族服飾元素的表象特征進(jìn)行梳理,分析其服飾的隱性意涵。研究表明:布依族服飾元素具有多樣演化的圖案特征、動靜并存的色彩特征、刺染工巧的工藝特征,反映了個(gè)性獨(dú)特的民族藝術(shù)審美傾向,寄托了布依族人民對“生殖繁衍、趨吉避兇”的美好意愿,體現(xiàn)了對“崇敬自然的信仰力量”的渴望;反映了布依族人對美好生活的向往,以及深厚的民族內(nèi)涵。研究成果有助于為民族文化元素研究提供借鑒和途徑。

關(guān)鍵詞: 布依族服飾元素;語義學(xué);表象特征;隱性意涵;民族藝術(shù)

中圖分類號: TS941.12;J523.5

文獻(xiàn)標(biāo)志碼: B

Abstract: By selecting 157 Buyi costumes collected in Guizhou Ethnic Museum as the research object, through field survey and literature review, by taking the perspective of semantics as the breakthrough point, combined with art theory and folklore studies, this paper sorted out the surface characteristics of Buyi costume elements, and analyzed the implicit meanings of their costumes. The research indicates that the costume elements of the Buyi ethnic group have diversified evolutionary pattern characteristics, dynamic and static color characteristics, and the technical characteristics of prickling and dyeing, which reflect the unique aesthetic tendency of aesthetic art, repose the good wishes of the Buyi people for "procreation and propagation, pursuing good fortune and avoiding disaster" and reflect their reverence for "the power of nature". It reflects Buyi peoples yearning for a better life and profound ethnic connotations. The research findings can help provide reference and ways to study ethnic cultural elements.

Key words: Buyi ethnic costume elements; semantics; surface characteristics; implicit meaning; ethnic art

布依族主要分布于中國西南地區(qū)的貴、滇、渝三省,據(jù)最新人口普查,布依族現(xiàn)有287萬余人,其中貴州占有97%[1]。受自然環(huán)境限制,遠(yuǎn)離中原漢族正統(tǒng)核心文化輻射帶,布依族服飾保留了獨(dú)具特色的藝術(shù)審美特征及蘊(yùn)含著豐富的民族文化內(nèi)涵,并于2014年列入第四批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。當(dāng)今現(xiàn)代化進(jìn)程加速,外來文化如同潮水般席卷而來,少數(shù)民族文化面臨傳承危機(jī),服飾作為布依族文化的典型代表,需要充分利用好自身優(yōu)勢,發(fā)揚(yáng)民族文化特色,探索服飾特征及內(nèi)涵,使其提供源源不竭的文化補(bǔ)給力和文化創(chuàng)新力[2]。布依族服飾元素是指世居布依民族在長期的發(fā)展與歷史沉淀中演化的物象通過創(chuàng)造、變化逐漸形成承載文化意象的元素,凝聚著布依族人民的智慧,具有極強(qiáng)的地域特征和價(jià)值內(nèi)涵。關(guān)于布依族服飾研究,王金玲[3]、李榮靜[4]及樊敏等[5]從自然和社會環(huán)境層面分析布依族服飾文化的產(chǎn)生流變,認(rèn)為服飾是社會意識和地域風(fēng)貌的體現(xiàn);姚晨琰[6]從服飾品類著手,較系統(tǒng)地分析服裝的形制及功能;梁才貴[7]、吳躍洪[8]從藝術(shù)學(xué)角度對服飾的圖案和色彩等裝飾特征進(jìn)行簡要介紹,缺乏獨(dú)特的創(chuàng)新視角進(jìn)行系統(tǒng)的深入研究。因此,本文以157件貴州省民俗博物館館藏布依族服飾為研究對象,從語義學(xué)范疇的意符和意涵出發(fā),結(jié)合藝術(shù)學(xué)和民俗學(xué)理論對布依族服飾元素的圖案組合及構(gòu)成、色彩傾向、工藝運(yùn)用的藝術(shù)表象特征進(jìn)行解讀,深度挖掘元素背后所傳達(dá)的內(nèi)涵及呈現(xiàn)形式,旨在更好地傳承和保護(hù)民族服飾文化。

1 布依族服飾元素語義解讀

1.1 布依族服飾類型

選取具有代表性的上衣、背扇、圍腰、頭飾四種館藏布依族服飾進(jìn)行研究,如表1所示。

1.2 布依族服飾元素語義解讀框架

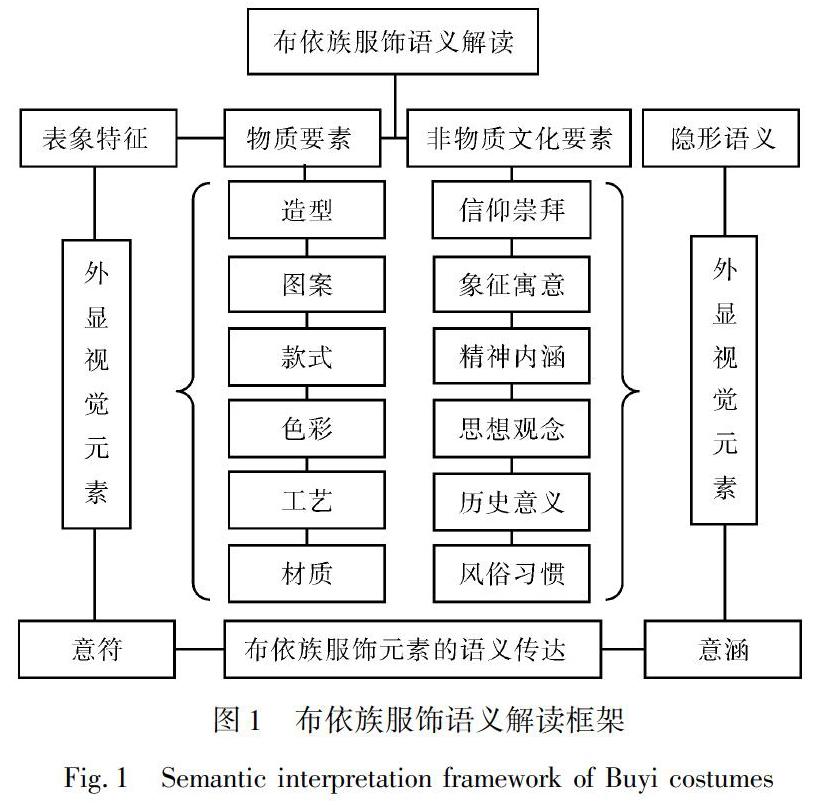

所謂語義,即語言的含義、意義。索緒爾(Saussure)指出“語言是一種表達(dá)觀念的符號”,語義學(xué)研究的也就是符號的所指(意涵)和能指(意符)兩者間的意象作用之間的關(guān)系[9]。任一符號都有“意符”和“意涵”兩個(gè)方面的語言含義,意符是描述物體呈現(xiàn)出來的規(guī)律性外在表現(xiàn)形式;意涵指物體隱藏在符號背后的內(nèi)在含義,即語義符號所傳達(dá)的象征意義、文化內(nèi)涵、思想觀念等。布依族服飾在傳統(tǒng)審美觀念的基礎(chǔ)上,通過服飾的造型、紋樣、色彩及工藝等元素,創(chuàng)造出本民族特有的視覺形態(tài)體系,結(jié)合地域特征與其他民族文化交流融合,經(jīng)過不同歷史時(shí)期的變遷、演變與發(fā)展,形成并蘊(yùn)含著許多精神層面的意涵,便具備了符號的作用,形成了布依族服飾完整、齊備的語義。“元素”在《漢典》中釋義為“構(gòu)成事物的基本單位”,布依族服飾元素包括服飾具有的表征元素及內(nèi)涵元素,即視覺范疇可見的顯性元素與精神層面可感知的隱性元素的

統(tǒng)一結(jié)合。顯性元素包含布依族服飾的造型、圖案、色彩、材料與工藝等藝術(shù)表現(xiàn)形式;隱性元素是指服飾所傳達(dá)的能滿足內(nèi)心精神層面需求的內(nèi)涵元素,通常折射出人們的思維觀念、象征寓意、文化內(nèi)涵和信仰崇拜,構(gòu)成服飾元素意涵的組成部分,如圖1所示。不同的元素整合使原本單調(diào)的服飾傳達(dá)出本民族特有的人文風(fēng)俗及社會意識的精神意境,從而對布依族服飾體系有更深的了解。

2 布依族服飾元素的表象特征

2.1 多樣演化的圖案特征

2.1.1 布依族服飾圖案的題材運(yùn)用

圖案具備裝飾美化功能的同時(shí)體現(xiàn)了創(chuàng)造者超凡的想象力和創(chuàng)造力。布依族服飾的圖案元素題材十分廣泛,有植物、動物、人物、幾何、文字、自然現(xiàn)象等。將這157件服飾品的圖案按照不同紋樣類型的組合和構(gòu)圖形式進(jìn)行區(qū)分,結(jié)果如表2所示。

本文按圖案的題材組合形式分為植物圖組、動物圖組、動植物組合圖組、人物加動植物圖組、幾何圖組和混合圖組。其中以動植物圖組出現(xiàn)的次數(shù)最多,可表達(dá)萬物欣欣向榮的場景。植物類紋樣包括牡丹、石榴、梅花、桃花等常見中國傳統(tǒng)吉祥植物紋樣;布依族生活區(qū)域常見的植物成為具有民族代表性的裝飾圖案,比如蕨岌紋、莿藜花、蕨菜花等,圖案多以刺繡形式呈現(xiàn)。動物紋樣主要有蝴蝶、蝙蝠、魚、龍鳳、公雞、喜鵲、鴛鴦、象等紋樣,通常與植物紋樣搭配組合使用。幾何紋樣多來源于天地自然物象,就地取材,通過高度夸張和凝練出抽象化的圖形,如水波紋、銅鼓紋、田紋、山形紋、漩渦紋、米粒紋等,表達(dá)對自然的敬畏與崇拜。文字紋樣通常簡單直白,由具象的文字代表其釋義直觀顯現(xiàn),與祥珍瑞獸、花鳥草木構(gòu)成一幅萬物和諧共生的飽滿生動畫面。人物紋樣出現(xiàn)的次數(shù)不多,僅出現(xiàn)為孩童、仙人兩類,說明布依族服飾圖案中對于直接繡人的題材相對較少。

2.1.2 布依族服飾圖案的構(gòu)圖形式

民族服飾圖案講究構(gòu)圖上的形式美感且特點(diǎn)鮮明。布依族圖案元素的構(gòu)圖結(jié)構(gòu)可分為三種:1)對稱結(jié)構(gòu),在視覺畫面中色彩、紋樣、造型取得上下、左右、順逆等力學(xué)關(guān)系上的相對平衡,會產(chǎn)生秩序、理性、格律的樸素美感。圖2(a)中,蝴蝶花圖案組成了對稱結(jié)構(gòu)的主體,采取中軸線劃分的方式,發(fā)現(xiàn)左右兩邊的紋樣在形態(tài)和色彩上完全相同。2)重復(fù)結(jié)構(gòu),為形態(tài)、色彩、大小、肌理等方向的相似重復(fù),是量的規(guī)律性排列積累的結(jié)果,此外形態(tài)重復(fù)又分為基本形重復(fù)和骨骼重復(fù)。圖3(b)中,采用矩形和菱形組成了重復(fù)結(jié)構(gòu)的幾何圖案,整體構(gòu)圖左右對稱、規(guī)律排列,具有整體和機(jī)械的美感。3)滿鋪式結(jié)構(gòu),將單獨(dú)的局部塊面結(jié)合比例巧妙地使用對稱、分割、重組等手法鋪滿畫面,組成復(fù)雜而飽滿齊全的構(gòu)圖。圖3(c)為混合圖組,孩童主體形態(tài)和植物次要形態(tài)構(gòu)成單個(gè)紋樣共同填補(bǔ)畫面空白,但整體形態(tài)的色彩、大小相似且均衡,豐富完整,體現(xiàn)以齊全為美的觀念。

布依族服飾的圖案元素具有中國傳統(tǒng)吉祥圖案的縮影,同時(shí)題材搭配色彩與紋樣組合,根據(jù)布依族地域民族特性多樣演化,形成了民族風(fēng)格特征的圖形符號代表,內(nèi)容和形式豐富。

2.2 動靜并存的色彩特征

色彩是時(shí)尚領(lǐng)域季節(jié)性設(shè)計(jì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)之一,某些純度或色調(diào)與特定時(shí)代緊密聯(lián)系,成為引起人們共同的審美愉悅和傳遞行為方式的重要語言[10]。民族服飾色彩絢麗、濃郁、鮮艷且張揚(yáng),結(jié)合生產(chǎn)狀況和自然地理?xiàng)l件,通過歸納、提取、想象、夸張和變形等手法,與紋樣協(xié)調(diào)對色彩的高度概括,將主觀愿望直白地反映于色彩的明度、色相、純度、冷暖、對比等關(guān)系上。

2.2.1 尚藍(lán)情結(jié)

布依族服飾色彩體現(xiàn)了中國西南民族地區(qū)普遍的用色規(guī)律。一方面得天獨(dú)厚的地域環(huán)境適合染色植物生長,因地制宜、就地取材的布依族人結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)技術(shù),染制出藍(lán)、青、黑等冷色系服飾;另一方面卻也受植物染顏色的限制,有色相的裝飾顯得尤為珍貴。如圖3所示,色彩運(yùn)用頻率依次為靛藍(lán)、黑、藍(lán)灰、青灰、大紅、黃綠、綠、水紅、灰白及其他少量偶發(fā)色。俗話稱“五彩彰施,必有色主”,可見布依族服飾以低明度、高純度的藍(lán)、青同源色為主導(dǎo),高明度、中純度的亮彩色為輔,性冷低沉的主導(dǎo)色與鮮艷大膽的亮彩色產(chǎn)生視覺上的強(qiáng)烈碰撞,反映布依族人沉穩(wěn)低調(diào)、秩序和諧又尋求突破的族群性格。

2.2.2 色彩的對比與調(diào)和

民間造物色彩具有鮮明的范式,彰顯著集體意識,其文化觀念除了遵從固有的禮制規(guī)范之外,也因時(shí)代變遷或創(chuàng)作地域人文風(fēng)貌的不同呈現(xiàn)出多元的態(tài)勢,具有風(fēng)格素樸與絢爛并存、色相中補(bǔ)色對比的程式性[11]。布依族服飾色彩對比的表現(xiàn)方式分為三種:一是面積對比的方式,即通過兩種或多種顏色面積比例的差異,來呈現(xiàn)色彩輕重力度。通常為藍(lán)黑底+局部淺青水紅花、黑底+局部紅藍(lán)花、藍(lán)底+局部淺綠紅花等組合,以大面積的純色塊襯托小面積的混合色塊,純色具有整體性、含蓄沉穩(wěn),小面積混合色塊決定其明快醒目,兩者在一定比例的調(diào)配下形成布依族服飾色彩元素的素雅與律動。二是明度對比的方式,即將不同明度的兩色并列,依靠明度差異產(chǎn)生的視錯(cuò)覺表現(xiàn)色彩的層次與空間感。低明度表達(dá)效果相對柔和、雅致;高明度對比通常明快、鮮艷絢麗;中明度色彩作為中間過渡色,起到調(diào)和作用。本文統(tǒng)計(jì)的布依族服飾

底色多為高純度低明度的藍(lán)、黑、青等色,配以中明度高純度的紅、綠、藍(lán)等色,利用高低明度的比例搭配、色相的高低差異及純度的虛實(shí)深淺形成視覺鮮明的層次對比。三是服飾品類對比的方式,布依族服飾類型根據(jù)使用的場合、地域、年齡、地位的差異具有不同的色彩審美傾向,即使用功能的不同會造成品類的色彩差。如圍腰著于上衣外,被圍腰遮擋的上衣衣身主體部分為純色,配色沉穩(wěn),色彩裝飾集中于衣袖、領(lǐng)口等顯露之處;相對而言,與上衣搭配使用的圍腰注重實(shí)用功能更著重色彩裝飾功能,采用鮮艷濃郁的配色,區(qū)分于主體服飾,形成服裝品類上的色彩對比(圖4)。

2.3 刺染工巧的工藝特征

2.3.1 刺染工藝

紡、染、織、繡是布依族婦女日常生活的重要組成部分,也是必備技能。布依族服飾的工藝元素分為刺繡、蠟染、織錦三類,如圖5所示。蠟染是在植物藍(lán)染的基礎(chǔ)上以石蠟作防染材料進(jìn)行繪蠟染色的傳統(tǒng)手工藝技藝,又稱“蠟纈”[1]。因自然環(huán)境造成的交通閉塞,缺乏與外界聯(lián)絡(luò),生活在貴州境內(nèi)且依山傍水而居的布依族人,將蠟染這項(xiàng)原生態(tài)技藝得以保存并沿用至今。織錦技藝是將天然纖維用預(yù)先染好顏色的紗線用織機(jī)排列好經(jīng)緯,反復(fù)編結(jié)成的具有多彩花紋的絲織物,《六書故》“織采為文曰錦”[12],呈現(xiàn)的顏色強(qiáng)烈、鮮艷、跳躍,產(chǎn)生律動感。挖掘其深層內(nèi)涵,織錦的色彩與高抽象紋樣結(jié)合被布依族人賦予驅(qū)邪袪穢、家宅安寧的寓意。刺繡種類分為打籽繡、貼布繡、盤線繡、纏繡,平繡、破線線,其中貼布繡是布依族服飾中常見的縫紉工藝,是將布塊(一般為織錦或蠟染布塊)修剪成單個(gè)圖形縫于袖口、下擺、褲腳、裙擺等服裝邊緣處,達(dá)到裝飾效果。

2.3.2 工藝表現(xiàn)特征

工藝元素對服飾的表現(xiàn)特征體現(xiàn)在兩個(gè)方面:首先,以多種工藝元素組合帶來的視覺肌理變化。布依族服飾為達(dá)到多變的服飾裝飾效果,通常會在單件服裝上使用蠟染、織錦、刺繡三種工藝手法,蠟染具有圖案豐富多變、構(gòu)圖飽滿有序、色彩清新淡雅的特征[13],視覺上相對平整;織錦由菱形或三角形編織而成抽象的幾何圖形,具有多色混合梭織、高飽和度、色牢度好等特征,由于織法緣故,觸感上平整且厚重;因此三種不同視覺觸感的工藝組合出現(xiàn)在服裝上,具有參差感鮮明的肌理變化,趣味性極強(qiáng)。其次單一工藝元素的使用,會使服裝在視覺及觸覺效果更為整體。如圖5(e)所示,通體采用打籽繡的方式,整體性高且立體感強(qiáng),畫面的視覺中心向刺繡處轉(zhuǎn)移,形成視覺焦點(diǎn),進(jìn)一步放大服裝對工藝展示的優(yōu)勢。

由工藝元素可知,長期自給自足的生產(chǎn)生活中,技藝構(gòu)造的不斷完善給布依族圖案元素的呈現(xiàn)方式提供了客觀的技術(shù)加持,鑄造了其獨(dú)特的民族審美和布依族人物盡其用的樸素造物觀。

3 布依族服飾元素語義內(nèi)涵

民族文化元素具有特定的符號指向,牽引人類的精神感知對符號賦予的功能和內(nèi)涵,以表象介質(zhì)的形式獲得語義傳達(dá)。卡西爾指出“符號化的思維和符號化的行為是人類生活中最富有代表性的特征”,并且人類的創(chuàng)造活動依賴于神話與宗教、語言和藝術(shù)、歷史和科學(xué)等,都是典型的文化符號對象,均由可視和非可視兩類相異的性質(zhì)構(gòu)成相互間的和諧關(guān)系[14]。即物質(zhì)創(chuàng)作的載體來源于思維的靈感升華,而具備文化屬性,布依族服飾元素亦是如此。盡管布依族服飾元素最初的創(chuàng)作目的已無從考量,但從外表的藝術(shù)可視元素有助于人們用語言解讀民族文化元素的精神內(nèi)涵。

3.1 生殖繁育、趨吉避兇的美好祈愿

在“主客觀一體、求全求美”的傳統(tǒng)美學(xué)觀念驅(qū)使下,中國人的傳統(tǒng)思維觀念中透露著深深的世俗觀念,布依族因地域限制民風(fēng)質(zhì)樸與淳厚,對子孫的繁衍及美好生活的追求是一樣的,借物抒情地將“自然、天地、人、文、道德和期盼”雜糅于一體。從館藏服飾研究可見,對婚戀繁育的生育觀念的推崇及趨吉避兇的世俗觀念的寄托是布依族服飾主要表達(dá)的精神訴求。

3.1.1 生殖繁育的淳樸愿望

布依族對于子孫繁衍的觀念尤為強(qiáng)烈,在古代,各少數(shù)民族之間因風(fēng)俗信仰、宗教禮儀的不同,族群間存在明確界限,人口數(shù)量的多少是檢驗(yàn)族群是否強(qiáng)大的標(biāo)準(zhǔn),因此生育不僅關(guān)乎家族的血脈繼承,更關(guān)乎氏族存亡,故布依族將關(guān)于傳情遞愛、祈子求子、生殖繁育的心靈期盼以服飾圖案的形式傳達(dá)出來。蝶戀花、鳳戲牡丹、鴛鴦牡丹、喜鵲桃花、雙魚穿蓮是常用題材,含蓄巧妙地隱喻著配偶之間的愛情甜蜜與婚姻美滿,營造喜氣洋洋和諧之景。魚蛙兩種動物繁衍能力強(qiáng)且腹內(nèi)多子,通常在背扇中組合成魚蛙環(huán)繞的生動鮮活、歡快有趣畫面,表達(dá)對生育繁衍的活力與追求。石榴故有稱“千房同膜,百子如一”之意[15]。圖案以單獨(dú)紋樣或組合紋樣出現(xiàn),其飽滿的形象和充盈的籽瓤飽含著濃烈的生命崇拜意識,亦是“多子多福”的象征,婚戀繁衍主題是主要表達(dá)的文化內(nèi)涵之一。

3.1.2 趨吉避兇的平安寄托

布依族人將自然物象通過圖案和色彩的方式賦予超凡力量著于服飾。避兇意識廣泛存在于少數(shù)民族地區(qū),科學(xué)教育水平相對落后的年代,無法用局限的思維水平解釋現(xiàn)象的產(chǎn)生,非人力可解決的棘手事情被冠以兇險(xiǎn)邪惡之兆;因此將山川湖泊、天地萬物、風(fēng)云雨電等存在物象,通過高度概括、提煉、夸張,然后填充、組合成圖形,賦予趨吉避兇之意作為人類意識的體現(xiàn)。人相對宇宙自然極其渺小,對吉祥的趨同意識體現(xiàn)在對壽命的綿延、情愛的傳遞及天地和諧中。蝙蝠和壽桃組合成“福壽安康”,體現(xiàn)對生命觀長壽的趨吉意識。蝴蝶與桃花的組合在布依族服飾中出現(xiàn)的次數(shù)最多,蝴蝶形象輕盈、色彩靚麗鮮艷、桃花嬌艷、牡丹雍容嫵媚,戀花的蝴蝶、桃花縈繞著花鳥、鳳戲牡丹等常被用來比喻堅(jiān)貞的愛情和婚姻的美滿幸福,是美好吉祥的象征。服飾中高度抽象化的幾何圖形實(shí)則是水源、土地、山川、草木等自然元素的象征,衣袖上的銅鼓紋樣通常以太陽紋為中心的多層次圈層布局及其在總體中呈主導(dǎo)態(tài)勢,伴有裝飾云雷紋等,整體構(gòu)圖疏密錯(cuò)落、嚴(yán)謹(jǐn)有序,表達(dá)天地與人的和諧關(guān)系[16],充分表現(xiàn)了“布依敬神極多,有碾山、大兵、五海等”[17]。

3.2 崇敬自然的信仰力量

在創(chuàng)作初期植根于當(dāng)?shù)匚幕寥乐械拿褡逶鼐哂歇?dú)特的審美造型,充斥著社會屬性和文化屬性。布依族居民認(rèn)為萬物皆有靈性,主張“地靈”“人杰”“山深”“水茂”,自然萬物皆崇拜的對象[1]。衣食住行的生產(chǎn)勞作依賴于“靠山吃山,靠水吃水”,為民族生生不息的生存繁衍及追求美好生活的期盼提供支撐,因此服飾元素中的外化特征與自然相關(guān)的因素尤為密切,并逐漸演化為對自然尊崇與敬畏的文化意識。

布依族服飾圖案元素中與自然相關(guān)紋樣使用頻次最多,且服飾色彩的傾向中“尚藍(lán)”情結(jié)的產(chǎn)生與植物作為染料密不可分。萬物之源于水,川流不息的撫育一代又一代布依族人,為表達(dá)對水的饋贈與感激,因此產(chǎn)生了水崇拜的文化信仰。作為隆重節(jié)日出席的女盛裝中(圖6),將水創(chuàng)造成漩渦紋、水波紋的紋樣形式縫于衣袖和領(lǐng)口部位。山深林茂,悠遠(yuǎn)神秘,層巒疊嶂的排排山峰高大挺拔,山具有挺拔和穩(wěn)重的象征,山形紋的創(chuàng)造是對山的崇拜表達(dá)。民以食為天,自給自足的自然經(jīng)濟(jì)決定布依族人需要農(nóng)耕勞作與土壤相伴,水稻作為主要農(nóng)作物,長期以來供給需求,由此產(chǎn)生土地崇拜、稻米崇拜,以此期待五谷豐登。此外,布依族人創(chuàng)造了象征于太陽力量的銅鼓紋、具有生殖繁衍寓意的魚圖騰、象征天地和諧的波點(diǎn)紋等,滿足對于自然力量的憧憬與好奇,成為一種基于自我心靈安慰的精神信仰。

4 結(jié) 論

布依族服飾元素作為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)呈現(xiàn)出豐富多彩的藝術(shù)顯性特征,包含了對生活的熱愛和對美好事物的向往。對布依族服飾元素的多樣演化的圖案特征、動靜并存的色彩特征、刺染工巧的工藝特征的研究,可以挖掘其內(nèi)隱的民族服飾語言,包括布依族人民對“生殖繁衍、趨吉避兇”的美好意愿、“崇敬自然的信仰力量”的渴望,這些都承載著布依族的社會習(xí)俗、生產(chǎn)背景、文化內(nèi)涵、宗教信仰和審美觀念,傳達(dá)出布依族群的自然宇宙生命觀和深層次的文化內(nèi)涵。

參考文獻(xiàn):

[1]劉文良, 韋江娜. 貴州布依族蠟染圖案藝術(shù)探究[J]. 湖南工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版), 2018, 23(2): 115-123.

LIU Wenliang, WEI Jiangna. Research on batik printing patterns of buyi nationality in Guizhou[J]. Journal of Hunan University of Technology(Social Science Edition), 2018, 23(2): 115-123.

[2]閆靜莉. 內(nèi)蒙古民族文化品牌設(shè)計(jì)的創(chuàng)新實(shí)踐研究[J]. 藝術(shù)與設(shè)計(jì)(理論), 2019, 2(7): 34-36.

YAN Jingli. Research on inovative practice of inner Mongolia national culture brand design[J]. Art and Design(Theory), 2019, 2(7): 34-36.

[3]王金玲. 布依族服飾民俗中的文化生態(tài)[J]. 貴州民族大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會科學(xué)版), 2014(2): 13-16.

WANG Jinling. The cultural ecology of the Buyi peoples costume customs[J]. Journal of Guizhou University for Nationalities(Philosophy and Social Sciences), 2014(2): 13-16.

[4]李榮靜. 布依族服飾文化研究[D]. 貴陽: 貴州民族大學(xué), 2016.

LI Rongjing. Research on Buyi Costume Culture[D]. Guiyang: Guizhou University for Nationalities, 2016.

[5]樊敏, 陸明臻, 王發(fā)杰, 等. 貴州布依族服飾文化[J]. 黔南民族師范學(xué)院學(xué)報(bào), 2015, 35(3): 125-128.

FAN Min, LU Mingzhen, WANG Fajie, et al. Guizhou Buyi costume culture[J]. Journal of Qiannan Normal University for Nationalities, 2015, 35(3): 125-128.

[6]姚晨琰. 貴州安順市鎮(zhèn)寧縣布依族服飾研究[D]. 上海: 東華大學(xué), 2017.

YAO Chenyan. Research on Buyi Costumes in Zhenning County, Anshun City, Guizhou[D]. Shanghai: Donghua University, 2017.

[7]梁才貴. 裝飾圖案寓意之美學(xué)探析: 以布依族服飾圖案為例[J]. 美與時(shí)代(上), 2016(6): 100-101.

LIANG Caigui. Aesthetic analysis of decorative patterns implication: to Buyi clothing pattern as an example[J]. Beauty and the Times(Ⅰ), 2016(6): 100-101.

[8]吳躍洪. 遠(yuǎn)古遺韻: 淺談布依族服飾圖案與圖騰崇拜[J]. 民族音樂, 2015(1): 67-68.

WU Yuehong. Ancient rhyme: on Buyi clothing patterns and totem worship[J]. National Music, 2015(1): 67-68.

[9]張鵬, 林鴻. 產(chǎn)品語義學(xué)視角下的中國傳統(tǒng)葫蘆紋樣研究[J]. 工業(yè)工程設(shè)計(jì), 2019, 1(1): 57-64.

ZHANG Peng, LIN Hong. Research on Chinese traditional gourd patterns from the perspective of product semantics[J]. Industrial Engineering Design, 2019, 1(1): 57-64.

[10]KING J A. Colour Trends and Selection in Fashion Design[M]// Colour Design. Sawston, Canbridge, UK: Woodhead Publishing Limited, 2012: 535-550.

[11]王興業(yè). 世俗色彩擇用對禮制色彩觀的突破[J]. 美術(shù)大觀, 2017(6): 102-103.

WANG Xingye. The breakthrough of secular color selection to the concept of rites color[J]. Art View, 2017(6): 102-1037.

[12]彭稀, 周赳. 中國古代織錦重組織結(jié)構(gòu)的特征及其演變規(guī)律[J]. 紡織學(xué)報(bào), 2020, 41(9): 67-75.

PENG Xi, ZHOU Jiu. Characteristics and evolution of backed weave structure of brocade in ancient China[J]. Journal of Textile Journal, 2020, 41(9): 67-75.

[13]栗嘉憶. 用現(xiàn)代裝飾語言解讀貴州苗族蠟染圖案的審美內(nèi)涵[J]. 貴州民族研究, 2018, 39(10): 125-127.

LI Jiayi. Interpreting the aesthetic connotation of Miao batik patterns in Guizhou province with modern decoration language[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2018, 39(10): 125-127.

[14]邢慶華. 論設(shè)計(jì)美感的文化符號意義[J]. 南京藝術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)(美術(shù)與設(shè)計(jì)版), 2010(1): 112-115.

XING Qinghua. On the cultural symbolic significance of design aesthetics[J]. Journal of Nanjing University of Arts(Art and Design Edition), 2010(1): 112-115.

[15]程家遐. 中國民間藝術(shù)思想研究的意義[J]. 藝海, 2018(10): 142-143.

CHENG Jiaxia. The significance of research on Chinese folk art thoughts[J]. Yihai, 2018(10): 142-143.

[16]黃軍, 石蕓禎. 銅鼓紋飾藝術(shù)的流變與現(xiàn)代設(shè)計(jì)再現(xiàn)[J]. 社會科學(xué)家, 2018(3): 156-160.

HUANG Jun, SHI Yunzhen. The evolution modern design reproduction of bronze drum decorative art[J]. Social Scientist, 2018(3): 156-160.

[17]唐莉. 布依族村寨景觀研究[J]. 貴州民族研究, 2016, 37(1): 83-86.

TANG Li. Study on the Buyi village landscape[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2016, 37(1): 83-86.