小學六年級數學困難兒童的元認知特點及其在應用題解決中的表現

魏軍弟

【摘要】以小學六年級學生為對象,通過問卷調查分析數學學習困難兒童的元認知特點,觀察他們解應用題時的具體表現.結果表明:①元認知方面,數學學習困難兒童在自我認知、自我調節、動機、策略選擇4個維度上的評分均低于優等生.②解決應用題方面,數學學習困難兒童在組織、執行、檢查上的得分均低于優等生.③數學困難兒童的元認知情況和應用題解決能力密切相關,即他們能制訂計劃,但在執行、監控和檢查環節元認知能力不足.

【關鍵詞】數學學習困難;六年級;元認知;應用題;教育干預

【基金項目】本文系甘肅省教育科學“十三五”規劃2020年度一般課題《生活案例在小學高年級數學課堂教學中有效應用的研究》的研究成果,課題立項號:GS[2020]GHB0595)

兒童在學習過程中最常見的兩種學習困難類型,一是閱讀困難,二是數學學習困難[1].隨著教育體制改革,近些年以教育心理學、認知心理學為代表的研究者,開始關注數學學習困難群體.隨著經濟社會發展,數學在工作生活中的作用更加重要,只有對數學學習困難兒童進行有效的教育干預,才能促進其健康發展.以下結合實踐,探討了小學六年級數學困難兒童的元認知特點.

1 數學學習困難的界定和分類

數學學習困難,即Mathematics Learning Disability,指的是智力正常的兒童,由于數學學習能力低下或缺失,而導致學習成績明顯落后于同齡人或同年級學生的水平[2].

結合數學課程的特點,可將這些學生分為兩類:一類是計算困難,即在計算方面有障礙.學生在四則運算上有困難,多是認知缺陷引起的;另一類是問題解決困難.學生在處理和生活密切相關的應用題時有困難,多是數學能力欠缺所致.而在國外研究中,將數學學習困難分成三類:①語義記憶型,兒童從自己的記憶中提取數學知識時有困難,學得快、忘得也快;②程序型,解決問題時不知道如何使用已有的知識,執行數學程序時有困難;③視覺空間型,對于數字的轉換、空間信息的處理有困難[3].

2 元認知的概念及相關研究問題

元認知是一個心理學名詞,學生在學習過程中,既要進行各種認知活動,例如感知、記憶、思維等;同時又要對這些認知活動進行監控和調節,對認知活動本身進行感知、再記憶、再思維,就是元認知.相比于普通認知,元認知是一個更高級的過程,兒童受限于身心發育特點,元認知發展較晚,一般到小學五六年級才能有穩定發展.有學者研究稱,數學學習困難兒童的元認知能力低于同齡兒童.[4]基于此,選擇小學六年級兒童作為研究對象,能更好地了解他們的元認知特點,明確元認知和數學學習困難之間的關系.

《小學數學元認知問卷》中,從自我意象、自我調節、動機、策略選擇4個領域進行評價,具有較高的可信度,能全面考查兒童在數學學習上的元認知情況[5].結合實際學習活動,對應用題的理解和處理,是六年級兒童數學學習中的一大重難點.因此,本研究對元認知問卷進行修訂,結合應用題實際案例,分析兒童在解決數學問題時的具體表現,以及元認知特點.如此,充分利用問卷評分和研究結果,能為數學教學活動提供依據,幫助教師更好地指導數學學習困難兒童,最終提升數學學習能力.

3 小學六年級數學困難兒童的元認知特點研究方法

3.1 兒童資料

選擇某地區小學六年級學生,其中數學學習優等生30名,有男生17名、女生13名,入選標準:近兩次考試成績的平均分,在整個年級排名中正數30%以內;經數學老師和班主任綜合評定為學習優秀.數學學習困難生25名,有男生10名、女生15名,入選標準:近兩次考試成績的平均分,在整個年級排名中倒數30%以內;經數學老師和班主任綜合評定為學習困難;沒有軀體和精神疾病,例如感官障礙、情感障礙、社交障礙、運動缺陷等.這55名學生經智商測試,得分在90—130分之間,說明智力發育正常,不存在智力落后、智力超常的情況.

3.2 測試工具

第一,元認知調查問卷.對元認知問卷進行修訂,要求學生根據自己的學習情況如實作答.該問卷內容包括:①自我意象,分為7個條目,評價學生的自我效能和自信心;②自我調節,分為7個條目,評價學生對數學知識的理解能力,并對問題解決過程進行監控;③動機,分為4個條目,評價兒童學習數學的意愿,以及教師和家長的期望對學習結果的影響;④策略選擇,分為12個條目,評價學生解決問題時采用的方法.每個條目采用5級評分法,即“從不”記為1分,“總是”記為5分,得分越高代表兒童的元認知能力越好.

對該問卷進行修訂,首先使用統計學軟件對驗證性因素進行分析,明確每個因素的載荷情況和評價指標的意義,標記出載荷<0.3的項目進行修訂,完善內容表達方式.經過修訂,再次對驗證性因素進行分析,結果顯示所有條目的載荷均在0.3以上,模型擬合指數良好(RMSEA值<0.08,NNFI值>0.92,CFI值>0.95),滿足心理測量學的要求[6].

第二,應用題.結合六年級數學課程標準,設計分數應用題,由至少2位教學經驗豐富的老師進行評定,難度等級在0.9以上.例題如下:

已知某學校里有3500名學生,其中1[]5是一年級學生,2[]7是六年級學生,請問六年級學生比一年級學生多出多少人?

3.3 研究方法

第一,使用修訂后的元認知問卷,要求55名學生仔細作答,確保內容真實完整,總分在30—150分之間.然后統計問卷結果,在學困生和優等生之間進行比較,從而分析數學學習困難學生的元認知特點.

第二,55名學生分別完成應用題,對解決過程進行觀察,并形成口語報告.解決數學問題時,元認知行為框架包括四個方面,分別是定向、組織、執行、檢查,對應的元認知行為是:①定向——閱讀已知條件,從中找出關鍵信息,確定要解決的問題;②組織——提取數學知識,制訂解題策略;③執行——認真解題,并對解題過程進行監控;④檢查——核對解答結果,避免出現錯誤的步驟.計分時采用3級評分法,沒有相應行為計0分,出現行為但無效計1分,出現行為且執行成功計2分,總分在0—8分之間.例如:學生在檢查答案時,未檢查就提交,說明沒有相應行為,計0分;檢查答案沒有發現錯誤,說明出現行為但無效,計1分;檢查答案發現錯誤并更正,說明出現行為且執行成功,計2分.

3.4 結果分析

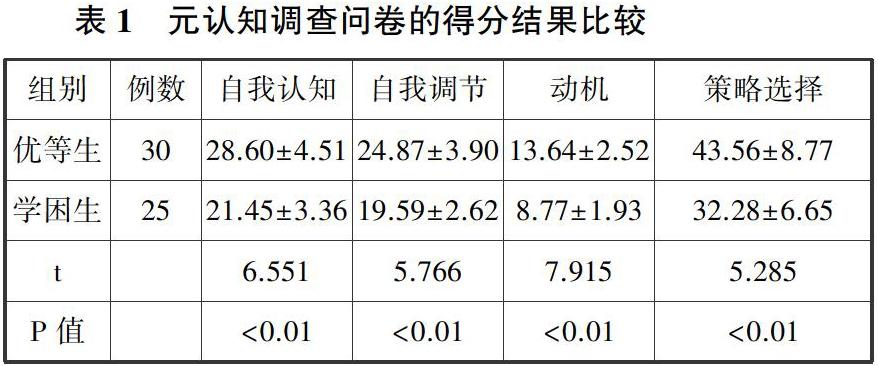

第一,問卷調查的元認知差異.數據顯示,在自我認知、自我調節、動機、策略選擇4個維度上,優等生的元認知調查問卷得分均高于學困生,差異有統計學意義.見表1.

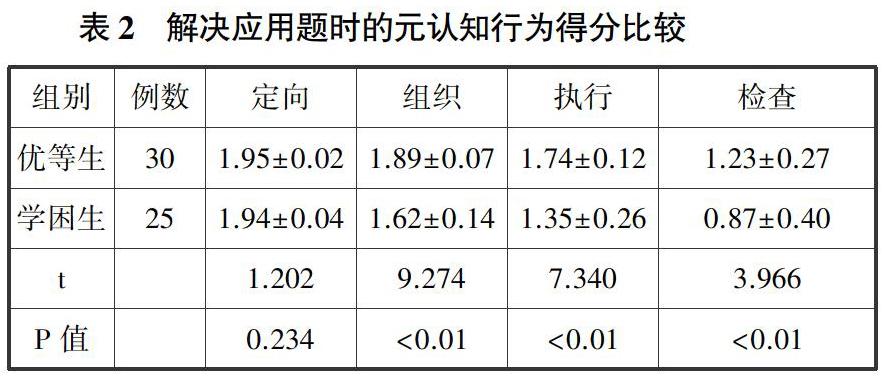

第二,解決應用題的元認知差異.數據顯示,兩組學生解決應用題時,優等生在組織、執行、檢查上的得分均高于學困生,差異有統計學意義.見表2.

3.5 研究結論

本次研究結論如下:①通過元認知調查問卷,發現數學學習困難兒童在自我認知、自我調節、動機、策略選擇4個維度上的評分均低于優等生.②解決應用題時,數學學習困難兒童在組織、執行、檢查上的得分均低于優等生.③數學困難兒童的元認知情況和應用題解決能力密切相關,即他們能制訂計劃,但在執行、監控和檢查環節元認知能力不足.

4 討論

元認知調查問卷中,4個維度的指標相互關聯.文章研究顯示,學困生各個維度評分均低于優等生,說明兩個問題:一是兒童的動機不足,學習數學知識時缺少積極性和主動性;二是解題過程中缺少有效的策略,自我效能感低,容易形成失敗的元認知經驗.在解決應用題時,學困生在組織、執行、檢查上的得分均低于優等生,結合解題觀察和口語報告,這些學生在審題時表現良好,能明確需要求證的問題;但制訂計劃時往往效率低,容易走彎路,遇到困難更容易放棄;在監控和檢查上能力明顯不足,存在更多的局限性[7-8].

綜上所述,在數學學習過程中,元認知能力的高低影響學習成果.小學六年級數學學習困難兒童,在日常學習活動和解決實際問題時,均表現出元認知不足的特點.對此,今后教學中應制訂合適的訓練方案,注重培養元認知能力,幫助他們走出學習困境,提高數學成績.

【參考文獻】

[1]程向陽.數學元認知差異的相關研究及啟示[J].中國特殊教育,2008(10):93-96.

[2]朱楠.小學數學學習困難兒童問題解決過程的認知特征及教育干預研究[D].北京:北京師范大學,2012.

[3]劉翠娜.我國數學學習困難兒童的教育與干預研究回顧與展望[J].樂山師范學院學報,2013(12):111-115.

[4]吳趙敏,黃妍,王慶雄,等.數學學習障礙兒童視空間工作記憶與數學能力各因素之間關系的研究[J].中國兒童保健雜志,2011(10):890-896.

[5]談志淵.小學數學學習困難兒童的工作記憶廣度研究[J].新課程,2019(8):15.

[6]鄧勇,唐禎,周炫余,等.教育神經科學視域下數學學習困難兒童早期干預虛擬仿真實驗設計[J].實驗技術與管理,2020(6):146-150,156.

[7]陳美娣,瞿正萬,古嘉琪,等.小學生學習困難類型及其綜合干預效果的再評估[J].中國心理衛生雜志,2004(1):13-15.

[8]柳笛.不同亞型數學學習困難兒童應用題問題表征過程的研究[J].心理與行為研究,2018(4):497-504.