河西走廊漢晉墓地出土的獨角獸形象

秦曉禾

摘 要:東漢以后,獨角類動物作為鎮墓獸分布在從河西至華北的黃河流域全境。河西走廊的武威、酒泉和嘉峪關等地均有出土,材質以青銅器和木雕為主,也多見于魏晉畫像石墓中。從原型上看,以馬、牛、羊的形象為主,但也有類似獅、豹等猛獸的特征出現。這類母題多受中原漢文化的影響,但在制作工藝等方面也吸取了多元的文化因素。

關鍵詞:獨角獸;河西走廊;獬豸

獨角類動物屬于“合成獸”,早在《山海經》中就有相關記載,其形象并不固定,有狀如赤豹的猙,狀如牛的兕,狀如馬的駁等。后世文獻中也有許多描寫。《說文解字》中說:“解廌獸也,似山牛,一角。”《漢書·司馬相如列傳》顏師古注:“解,似鹿而一角。”東漢王充《論衡》:“獬豸者,一角之羊也。”由此可見,獨角類動物形象的原型非常多樣,有兇猛的獅子、豹子,也有溫順的牛、羊等。其常被稱為獬豸,但也有學者認為獬豸多是正義明辨的象征,與獨角類動物常作為鎮墓獸出現的功能并不完全相同。①

東漢以后,獨角類動物作為鎮墓獸在黃河流域的甘肅、陜西、山東等地均有出現。甘肅境內多分布在河西走廊的武威、酒泉和嘉峪關等地,器物材質以青銅器和木雕為主,也常繪于魏晉畫像石墓的畫像磚中。本文將從材質和形制上對其進行初步分類,再分析其蘊含的文化因素。

1 青銅類

1958年,甘肅省文物管理委員會在酒泉市下河清18號墓中發現了一件獨角獸,其位于墓前室前端,頭向門外,低頭做前沖狀。全長75厘米,高20厘米,通體裝飾鱗甲紋(圖1)。此件文物為東漢時期遺物,現藏于甘肅博物館。之后在嘉峪關文殊鎮漢魏墓中也有同類器物出土。其位于前室的正中,頭朝向墓道。長41.5厘米,寬14.8厘米,器身裝飾線紋(圖2)。從形制上看,這兩件青銅獨角獸均為頭部低垂,尾部揚起,身體呈波浪狀,起伏較為明顯,看起來頗為健壯。最明顯的區別可能在于背部的鬃毛,嘉峪關文殊鎮出土獨角獸鬃毛為單根佇立狀,酒泉下河清出土則整體服帖于背部。其次酒泉下河清出土的獨角獸嘴部不甚明顯,類似馬的形象。嘉峪關文殊鎮出土的獨角獸則張口露齒,有學者認為其原型可能更接近于獅子的形象。②同時期的山東諸城也出土了青銅獬豸。但與河西走廊這件相比,對動物五官的刻畫較為抽象,與日常生活中常見的動物差別較為明顯。從制作工藝上看,河西走廊出土這幾件青銅獨角獸四肢多為鉚接,尾部拼插在一起,可見當時的青銅制作工藝已十分純熟。

2 木雕類

先秦時期楚國的木雕藝術已十分發達。傳入河西地區后,因當地干燥少雨,適于木俑的保存,木雕制作工藝得以蓬勃發展。武威地區漢墓中的木雕堪稱漢代木雕的代表,西漢晚期到東漢晚期的漢墓中均出現有木雕動物俑。武威磨嘴子漢墓中出土了數十件木雕獨角獸形象,多采用白楊木,用多塊木料榫卯拼接而成。彩繪多為白底加紅黑圖案,多為半圓式卷曲紋。從原型上看多類似于羊,與牛也存在一定的相似性。

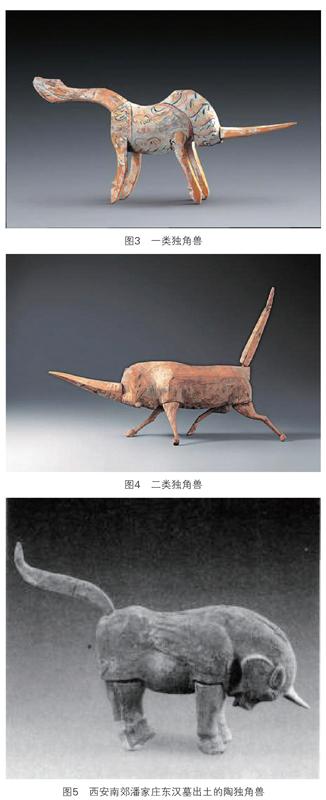

從類型上大體可以分為兩類:一類類似青銅類獨角獸,身體呈波浪狀起伏(圖3);另一類背部平緩,身體基本在同一水平線上,尾部高高翹起(圖4)。有學者認為,武威地區出土木雕形貌特征的再現來自創造者對生活的觀察與理解后進行再創作,是帶有表現色彩的寫實性藝術。①獨角類動物雖屬于“合成獸”,但工匠在創作時也多以日常中常見的動物為原型,再加上自身的想象,達到虛幻的效果。

從身體姿態來看,有的呈原地佇立狀,有的抬起前蹄,與現實中羊的形象所差無幾。有的則四肢展開,看起來蓄勢待發。圖4這一件獨角獸雖然彩繪脫落比較嚴重,但對身體細節的刻畫彌補了這種不足,給人留下生動的印象。在筆者看來,其腿部較為粗壯,蹄部也為兩個半蹄,可能更類似于牛的形象。

武威的漢代木雕貫穿西漢晚期到東漢晚期。獨角獸類木雕在西漢晚期就已出現,多為第一類。之后到東漢中期,二類獨角獸木雕大量出現,與青銅類獨角獸的時間基本一致。與同時期其他地區的獨角獸相比,武威的木雕獨角獸較為瘦長,腿部較細。例如,西安潘家莊出土的陶獨角獸背部有翅膀,蹄部類似牛,其整體與牛的形象也更為相似,體型健碩,腿部粗壯(圖5)。

3 壁畫類

1979年,嘉峪關新城發掘了兩座畫像磚墓,出土了100余件畫像磚,生動地反映了魏晉時期嘉峪關地區的社會生活。其中嘉峪關新城十三號墓出土了繪有獨角獸形象的畫像磚(圖6)。與出土的獨角獸實物不同,這件畫像磚繪制的獨角獸形象與牛、羊的形象差距較大,背部的鬃毛和尾部的斑點與獅、豹類猛獸更為相似。《山海經·西山經》記載:“有獸焉,其狀如馬而白身黑尾,一角,虎牙爪,音如鼓音,其名曰駁,是食虎豹,可以御兵。”這一件器物上繪制的獨角獸形象可能與其有關。其腹部三道紋飾有可能是表現肌肉,也有可能是表現獨角獸的翅膀部位。

新城十三號墓為魏晉時期的墓葬,同時期樓蘭壁畫墓中也繪有獨角類動物形象。其身體像牛,怒目圓睜,形象可能來源于犀牛。樓蘭壁畫墓多受中原漢文化的影響,也多有羅馬和貴霜文化的因素。①

4 河西走廊獨角類動物的特點

首先,深受中原漢文化的影響,無論獨角獸形象的材質如何,其所處的河西走廊地區都是從漢武帝設酒泉、武威、敦煌、張掖四郡開始發展的,屯田的士兵來自關內,他們也帶來了掌握木雕和繪畫工藝的工匠。《后漢書·輿服志》記載,楚王因獬豸能辨別曲直,將其制作為官帽。河西地區將獨角類動物作為鎮墓獸形象,應也是取其“明辨正義”的象征,是儒家思想的體現。②

其次,創作上注重虛擬和現實的統一。西漢末期西王母信仰在民間流傳開來,獨角類動物被看作引領死者前往西王母世界的神獸。當時漢使到達今阿富汗附近的烏弋山離國,認為更遠的條支(今敘利亞)有弱水,接近西王母居住的地方。烏弋山離國有桃拔、獅子、犀牛,這幾類動物能領導人們到達西王母世界。桃拔,似鹿長尾,一角者為天祿,兩角者為辟邪(《漢書》孟康注)。因此在獨角獸形象的塑造中,多以這幾類動物為原型。

此外,其與其他地區出土的獨角獸形象可能也存在淵源關系。早在公元前2350年至前1750年印度河流域的哈拉帕文化中,就出現了獨角獸形象的印章(圖7)。這類印章多帶有宗教色彩,被當作家族徽印或個人印信,是身份的象征。③其原形似母牛,還刻有銘文,可惜尚未破譯。哈拉帕文化出土的印章中出現了許多《山海經》中記載的神獸形象,但此類獨角獸形象是否與河西地區發現的獨角獸形象存在淵源關系尚不可知,有待更多的考古發現。在蒙古國境內的匈奴墓中,也出現了以羚羊和雪豹形象為原型的獨角獸,其中的雪豹類獨角獸怒目圓睜,帶有翅膀,多用于馬飾。這類器物常被看作受到漢文化中麒麟的影響。但也有學者認為,匈奴的這種獨角獸形象多處于貴族墓中,可能源于匈奴政治系統里的“十角王”,反映了匈奴人對團結和統一的追求。④

5 結語

河西走廊地區是中原文化和西域文化交流碰撞的搖籃,出土的獨角類動物廣泛吸收中原漢文化因素,也可能受到西域乃至域外文化的影響。其植根于現實生活,又不乏虛幻的想象,體現了虛擬和現實的統一。這類器物的獨特性還有待進一步發掘,希望能在之后的研究中更加明確其淵源關系。