嘉峪關明長城日常保養維護技術措施的探索

趙麗娟

摘 要:大紅泉堡是嘉峪關長城防御體系中的重要組成部分。幾百年來,由于其地處祁連山腳,受所在區域賦存環境影響,夯土墻體出現了裂隙、掏蝕、風化、坍塌等病害現象,時刻危及文物本體的安全。為確保文物本體安全,使文物價值的真實性和完整性得到有效保存,嘉峪關文物保護管理部門按照最小干預、不改變文物原狀的長城保護維修原則,組織實施了大紅泉堡的日常保養維護。通過現狀病害勘察分析和現場實驗,采用裂隙加固、掏蝕和坍塌區支護加固、周邊環境整治等技術措施,及時解決了長城本體安全險情。文章通過總結大紅泉堡日常保養維修工作實施情況,探索夯土長城的日常保養維護方法和技術措施,為進一步開展夯土長城的預防性保護提供有效借鑒。

關鍵詞:嘉峪關;大紅泉堡;保養維護;技術措施

嘉峪關,以其獨特的歷史地理背景,成了明王朝西北邊防的重要門戶,素有“諸夷入供之要路,河西保障之喉襟”之稱。明王朝為鞏固西北邊防,歷時200多年在嘉峪關兩翼及周邊修筑了由關堡、墻體、壕塹、烽燧等要素構成的長城防御體系。

大紅泉堡是嘉峪關長城防御體系中的重要的關堡之一,地處祁連山腳,扼守祁連山中的埡口通道。幾百年來,由于其地處祁連山下,受所在區域賦存環境影響,夯土墻體出現了表面風蝕、裂隙發育、墻基掏蝕、坍塌等病害現象,時刻危及文物本體的安全。2019年,嘉峪關文物保護管理部門按照最小干預、不改變文物原狀的長城保護維修原則,組織實施了大紅泉堡的日常保養維護,及時解決了長城本體安全險情,確保文物本體安全,使文物價值的真實性和完整性得到有效保存。

1 大紅泉堡保存現狀

大紅泉堡修筑于祁連山北麓大紅泉山口北100米處的戈壁灘上,整體保存較差,坐北向南,平面呈矩形,東西38米,南北50米,周長176米。堡墻為黃土版筑,高0.50~4.10米,夯層清晰,厚0.11~0.18米。南墻開門,東墻、西墻、北墻中段外側筑有馬面,平面呈矩形,剖面呈梯形。目前,現存東墻、西墻北段、北墻和東墻、北墻中段的馬面,其余墻體坍塌僅存基礎,堡內相關建筑遺跡無存。該堡自20世紀五六十年代至2019年保養維護前,均有牧民駐牧圈羊,東墻和西墻大部分為20世紀五六十年代在原基礎上用石塊壘筑的墻體,南墻為20世紀五六十年代在原基礎上用黃土夯筑的墻體。

2 區域環境特征

嘉峪關市屬典型溫帶大陸性干旱氣候,氣候干燥,溫差大,日照長,風沙多,降雨量小,蒸發量大。據2018—2019年的氣候數據統計,年均氣溫7.8攝氏度,年均降水量131.7毫米,蒸發量為2125.58毫米,年均風速2.9米每秒,平常風力多為3~4級。①大紅泉堡地處嘉峪關市西南角祁連山北麓邊緣大紅泉山口處的沖積扇地帶,地勢南高北低,氣候受祁連山區氣候影響,降水量較市區充沛,且大風頻發,日照強,晝夜溫差較大,年平均氣溫低于市區。

3 病害情況及成因和危害性分析

3.1 病害發育情況

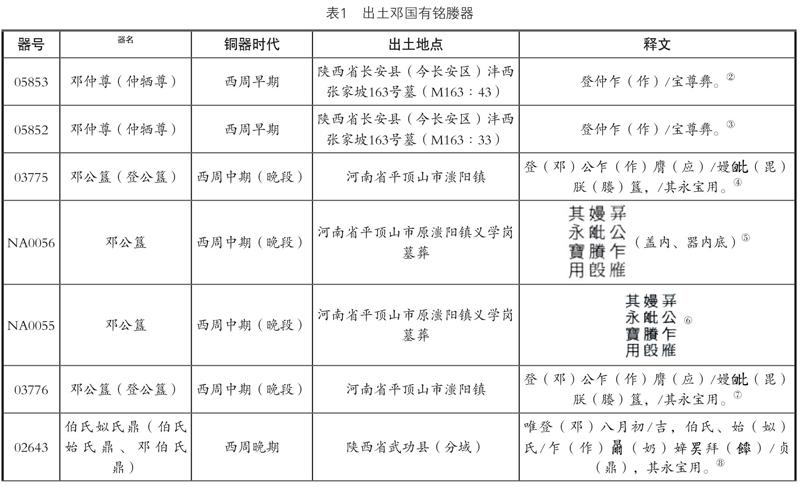

通過對大紅泉堡實地勘查,由于其地處祁連山區,降水量較市區充沛,大風頻發,生物和人類活動頻繁,受雨雪、風沙、凍融和急劇溫濕度變化等自然因素和人為因素影響,表面片狀剝蝕、酥堿、風蝕以及根部掏蝕和局部夯土坍塌等病害較為發育,其發育的主要病害有裂隙發育、掏蝕、坍塌、沖溝等(表1)。

3.2 病害成因和危害性分析

3.2.1 土體特性

進一步掌握大紅泉堡在所處的賦存環境中本體病害成因和具體危害,以制定合理的保養維護方案,選取保養維護材料開展保養維護。勘查階段對大紅泉堡本體土質進行了系統現場取樣,并在室內進行土的界限含水率、易溶鹽和土的抗壓強度等試驗,對試驗數據和結果進行了系統有效的分析。大紅泉堡所在區域氣候屬溫帶大陸性干旱氣候,墻體土質天然含水量偏低,含水率為0.744%,土體密度、干密度均較大,天然密度為1.558克每立方厘米,顆粒密度為2.716克每立方厘米,干密度為1.546克每立方厘米,孔隙率小,結構均一,孔隙率為43.08%。易溶鹽總量最大,主要以硫酸鹽為主,沿墻體高度往上,含量逐漸減小,但總體含量均較小,為微腐蝕性。土體的pH酸堿值分布比較均勻,pH酸堿值范圍為7.73~8.39,分布范圍小且較集中,具有弱堿性。

3.2.2 病害成因和危害性分析

裂隙的發育成因及危害性分析:墻體裂隙成因主要有兩種:第一種為版筑縫裂隙,其成因為墻體夯筑過程中夯筑工藝形成的版筑縫,由于墻體過長,夯筑時由多版銜接夯筑,兩版段之間自然形成裂隙;第二種為卸荷裂隙,其成因為根部掏蝕,應力重分布而產生的裂隙。

裂隙造成的危害性主要有兩種:一種是各種裂隙的存在為外界水進入土體提供了通道,外界水灌入裂隙后,浸濕土體,從而降低了裂隙兩壁土體的力學強度,引起裂隙兩壁土體松散,進而引發夯土體酥堿、塊狀剝落,造成墻體坍塌;第二種是各類裂縫交錯組合發育,使墻體局部分割形成數個獨立的危險單體,從而降低墻體的整體穩定性,使墻體抵御大風、震動等外在因素動荷載的能力降低,極易造成坍塌。

掏蝕發育成因及危害性分析:造成墻體根部掏蝕發育的原因有三種。第一種為水的作用形成的,對土遺址來講,水是造成土遺址各類病害發育的誘發劑和助推劑,對各類病害發育產生、發展、加劇起著至關重要的作用。降雨及周邊區域地面匯集水對墻體的沖刷和滲入,使墻體表層一定深度內的夯土體含水率達到飽和進而迅速崩解、沖蝕剝離。與此同時,夯土體含水率飽和后易引起易溶鹽析出,土質酥堿,形成土體掏蝕。第二種為風的作用形成。大紅泉堡地處山口的沖積扇地帶,大風頻發,風能促使夯土墻體表面因水和易溶鹽作用形成的一層結構松散殼體剝離脫落。風是墻體根部掏蝕的主要營力之一,風攜帶的砂粒對土的撞擊作用和風在墻體根部形成渦流對土進行磨蝕作用非常容易發生掏蝕凹進現象。第三種是急劇溫濕度變化和凍融。大紅泉堡所在的祁連山區晝夜溫差較大,冬季寒冷多降雪,急劇溫濕度變化易造成夯土體的收縮,為墻體表層風蝕剝蝕奠定了良好的基礎。凍融是根部掏蝕病害發育的主導因素之一,急劇溫濕度變化和凍融引起夯土體內鹽分發生運移,導致夯土體的不均勻收縮和酥堿疏松,為根部掏蝕提供了先決條件。掏蝕病害造成的危害性主要是在墻體底部形成巨大的臨空面。墻體下部失去支撐且有臨空面存在的情況下,整體抗傾覆能力降低,較容易發生夯土體分層墜落,引起夯土體局部或整體坍塌,加速墻體破壞速度,致使墻體消失。

坍塌發育成因及危害性分析:坍塌病害發育的成因主要有三種:第一種是由雨水滲入墻體后致使夯土體的內聚力降低、發生變形而起坍塌;第二種是由于水、風及人為破壞等外營力造成的墻體根部掏蝕導致的上部夯土體懸空而引發的坍塌;第三種是震動引發的坍塌,墻體產生裂隙后,由于地震或重型車輛通過引起的震動極易導致墻體夯土體坍塌;坍塌病害造成的危害性主要是加速破壞墻體的整體性,最終導致墻體的消失。

沖溝發育成因及危害性分析:沖溝病害的發育成因分為兩種:一種是沿墻體夯土密實度薄弱部位發生,多在夯土墻體構筑的版筑縫處,該處土體相對疏松,在水的沖刷作用下容易發育生成沖溝,這種沖溝均具有沖蝕深度大、頂部沖蝕面開闊等特點;另一種是墻體周邊地面沖溝,此類沖溝引導地面水匯集在墻體根部,對墻體根部沖蝕,引起墻體根部掏蝕的等病害發育。沖溝的危害性主要是水的沖蝕破壞造成墻體土質流失。尤其是版筑縫處,土質相對疏松,沖溝沖深大,降雨匯集后,易在溝道內形成急流,急流產生的較大沖蝕能力使沖溝規模不斷擴大,加速了墻體夯土體土質的流失。

4 保養維護技術措施

按《長城保護維修工作指導意見》①中的基本原則,結合現場勘查情況,本次保養維護以消除安全隱患為主,主要采取裂隙加固、掏蝕區和坍塌區加固、表面沖溝整治、防排水處置等技術措施,以確保保養維護效果的可識別性和可逆性,為下一步開展保護修繕工作奠定基礎。

4.1 裂隙加固

根據現場勘查和試驗分析,大紅泉堡墻體發育的裂隙具有不同的特征,對遺址的穩定性影響程度也不相同,因此,為避免對本體的過大干擾,采用灌漿的技術措施加固,灌漿材料依據現場試驗結果選定。較小的裂隙直接采用無壓力灌漿加固;對于墻體上發育裂隙寬度大于2厘米的深大裂隙,僅僅通過注漿無法達到裂隙加固的效果,必須充填與土性質相近的土塊后注漿達到裂隙密實的效果。注漿加固技術措施如下:

①埋設注漿管。在砌補過程中按照不小于300毫米的間距,順著裂隙的走勢方向埋設注漿管。注漿管采用直徑10毫米的塑膠注漿管。貫通裂隙注漿管的埋設要求在墻體兩側的不同高度同時埋設,兩側相鄰兩根注漿管的距離不得大于200毫米,且墻體兩側兩根注漿管的末端的搭接長度不小于100毫米。①

②裂隙注漿前,清理裂隙壁表面的沙和虛土,并滲透加固裂隙中充填的土塊填充物和裂縫兩壁,注漿漿液采用C+F(黏土加粉煤灰)漿液,按自下而上的順序依次向上通過注漿管注漿。

③注漿時,嚴格控制注漿量,當發現相鄰的上方注漿管中漿液溢出時,應停止注漿并堵塞該注漿孔,再依次從上方的其他注漿管中注漿。注漿時注意做好封堵工作,防止冒漿,出現噴漿現象污染墻體。

④對于較窄小的裂隙,應采用適當增大水灰比的方式以減小漿液黏度,增大漿液可灌性進行注漿。

⑤注漿完成后,漿液達到膠凝固化狀態后,切除露出墻面外面的塑膠注漿管,并用泥填堵注漿孔,抹平做舊。

4.2 掏蝕區、坍塌區加固

在長城的保養維護時要確保“最小干預和不改變文物原狀”的保護維修原則,必須遵循“原形制、原結構、原材料、原工藝”的文物修繕原則進行。大紅泉堡墻體為黃土夯筑,如進行保護維修,則需選用與之相同的材料和工藝進行。但此次為日常保養維護,工作的重點是排除危及本體安全的險情,阻止各類病害的繼續發育,因此,本次采取土坯補砌支護加固措施。該措施既能解決目前出現的病害險情,阻止病害蔓延,還具有可逆性,便于今后采用更為科學合理的材料配比和技術措施進行保護維修。

對于體積較大、掏蝕和坍塌深度大于30厘米的部位的支護加固措施:首先,根據墻體安全危險性的實際情況,使用木支撐做臨時安全支護措施,確保施工過程中施工人員的人身安全和堡墻文物本體的安全。并采用與堡墻本體基本相近,且可溶鹽含量低于0.3%的土經人工加工制成土坯。土坯制作時選用當地可溶鹽含量低于0.3%的黏土,土色與堡墻土質顏色相近,按照水灰比0.2~0.3∶1拌制,放入模具夯實而成,壓實度不低于95%。土坯砌筑泥漿采用相同材料配制,水灰比應為0.5~0.6∶1。砌筑時底部做一層20厘米厚的三七灰土墊層,并將墊層沿掏蝕兩側各延伸20厘米,且沿墻體向外延伸60厘米,注意保持遺址形制。

其次,采用壓槎搭接的方式砌筑土坯,磚縫黏結寬度為10毫米。砌筑時將拉筋麻繩布設壓埋至相對應的泥漿層中,使砌筑土坯與墻體形成網狀錨固連接,以提高砌補土坯與堡墻本體的整體性。與此同時,在砌補的過程中按照0.5米*0.5米間隔設置埋設4.5毫米的注漿管,用于砌筑體沉降穩定后沉降縫注漿修補。

再次,注漿填充。砌補土坯達到一定強度后,采用水灰比為0.6∶1的泥漿填補砌補過程中的沉降縫和砌補體與原墻體間形成的不規則空洞,增強砌補層與原墻體的結合力。

最后,根據病害輕重程度進行砌補后外形的修正,通過對遺址本體外部結構、線條、形狀、色彩等的理解、分析、試驗進行最后細節修正措施,對砌補部位進行修正、偽裝,使其外形結構細部線條和色彩等與其遺址本體整體相協調。

4.3 沖溝整治

對于規模較大的沖溝且局部發生塌陷的地方,找到合適的持力層進行土坯砌補,砌補不宜過量,保持與遺址的原貌相協調,然后進行匯水區的表面平整形成一定的坡度,以利于排水。對規模不大的沖溝進行適當平整。匯水區表面整治,形成一定的排水坡度。

4.4 墻基防排水

在各段墻體底部做寬度為60厘米的散水,散水坡度為5%。散水材料采用三七灰土人工夯實,壓實度不低于95%。

5 保養維護前后效果

保養維護前后效果對比如圖1~圖8所示。

6 結語

對長城而言,任何保護維修措施都是有損的,都是對文物原狀的干預,對真實歷史信息的減損。長城的日常保養維護是一種行之有效的預防性保護措施,尤其對于極其脆弱的嘉峪關土質長城來說,西北地區惡劣的氣候環境對長城保存狀況的直接影響較大,日常保養維護顯得尤為重要。

日常保養維護措施要嚴格遵守不改變文物原狀和最小干預的原則,嚴格控制各類干預措施的實施范圍和工程量,妥善保護長城遺存的真實性、完整性和滄桑古樸的歷史風貌。通過詳細的長城本體病害勘查和科學試驗,掌握長城本體病害的成因和發育機理,量身制定的合理有效且具有可逆性的技術措施,及時開展日常性的保養維護,制止危及長城本體安全的病害發育蔓延,調控干預,抑制各種環境因素對長城本體的危害作用,既可以阻止或延緩長城本體的最終劣化,還可以減少保護工程對長城本體的干預,減少災害發生的可能和災害對長城造成損害以及損壞后需要采取的修復措施的強度。使長城處于一個“穩定、潔凈”安全生存環境,達到長久保存。