加壓訓練對肌氧飽和度的影響

孫宇斌,楊紫強,林文杰,羅壽貴

加壓訓練(KAATSU training)發現于1960年代,但僅在近20年來被國內外所重視研究和應用,國內研究尚有欠缺。加壓訓練是一種通過對肢體根部綁置加壓袖帶,對血管施加額外的壓力,使肢體血流受限,營造局部缺血缺氧的狀態下進行運動訓練方法,因此也被稱為血流限制訓練(blood flow restriction training,BFR)[1-2]。國外已有大量研究證實加壓訓練使機體產生的應激反應比傳統訓練模式更劇烈、更能提高肌肉力量和肌肉圍度等[3-4]。加壓訓練改變身體機能的機制有待深入探究。

近紅外光譜技術(near infrared spectroscopy,NIRS)是近年來被廣泛運用于運動生物醫學的重要監控手段,利用骨骼肌組織中氧合血紅蛋白(HbO2)與還原血紅蛋白(Hb)對光吸收波長不同的特點精準監測肌氧含量的百分比,靈敏的反映肌肉組織中攝氧與氧耗的動態平衡情況[5]。運用該技術監測肌氧飽和度有無損、連續、實時、高效等優點,為體育領域科學化訓練提供更高效的監控手段[6]。

本研究將采用近紅外光譜技術(USA)監測加壓跑臺訓練與傳統跑臺訓練對肌氧飽和度的變化規律,同時運用血氧飽和度儀(USA)監測兩組血氧飽和度變化情況,探討加壓與對照組狀態下肌氧飽和度的差異,對比肌氧飽和度與血氧飽和度的變化規律,為加壓訓練的應用與機制研究提供參考依據。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

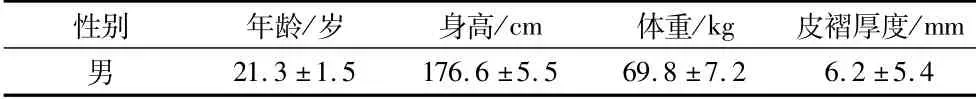

篩選某高校40名田徑專項班學生作為實驗對象,所有受試者均無運動疾病史,身體健康,實驗前三個月內無大強度系統訓練,受試者簽署知情同意書,熟悉實驗具體流程和要求。受試者基本情況見表1

表1 受試者基本情況一覽

1.2 實驗步驟與指標測試方法

1.2.1 恒定負荷跑臺測試步驟

將受試者隨機分為加壓組與對照組組,每組20人,告知受試者的訓練前48小時內避免劇烈運動,加壓組在兩大腿根部綁置加壓袖帶,加壓壓力為200mmHg,對照組組則無需加壓且運動負荷和形式一致,將測試儀器安裝于相應位置,測試心率(HR)、肌氧飽和度(SMO2)和血氧飽和度(SpO2),然后進行跑臺訓練,在跑臺上進行5分鐘慢跑熱身后休息5min,加壓組綁上加壓袖帶,然后進行15min恒定負荷跑臺訓練(配速8.4km/h),分別記錄訓練前、運動5min、10min、15min、恢復1min、3min和5min的HR、SMO2、SpO2。

1.2.2 心率與血氧飽和度測試

受試者佩戴Polar H7胸式心率表和Nonin指夾式血氧飽和度傳感器,熱身后休息5min,心率恢復至安靜水平,待數據穩定后記錄訓練前、運動5min、10min、15min和恢復1min、3min、5min的HR和SpO2。

1.2.3 肌氧飽和度測試

采用Moxy肌氧監測儀(USA)進行近紅外組織肌氧飽和度連續監測。將傳感器探頭安置該運動的原動肌-股四頭肌外側頭上,檢測定點位于髕骨正中點上10~12cm股四頭肌外側頭肌腹上,在探頭與大腿之間貼上一層透光薄膜,防止運動中汗水影響儀器的精準度,探頭固定后用黑色遮光繃帶將探頭包裹住,防止測試過程中漏光或避免外界光干擾測試結果,繃帶的松緊度要適宜,既能防止探頭脫落也不會過緊影響局部血流現象,佩戴就緒后接通所有接收設備,等待調試基線穩定后開始正式測試,并記錄訓練前、運動5min、10min、15min和恢復1min、3min、5min的SMO2。

1.3 統計方法

收集兩組訓練前、運動5min、10min、15min、恢復1min、3min和5min的HR、SMO2、SpO2測試數據進行統計分析。實驗數據采用SPSS 23.0軟件進行處理,結果均用平均值±標準差(ˉx±S)表示,組間對比采用獨立樣本T檢驗,指標間對比采用相關分析方法,P<0.05為顯著性差異,P<0.01為非常顯著性差異。

2 研究結果

2.1 加壓與對照組跑臺訓練對HR、SMO2,及SpO2的影響

通過表2加壓組與對照組各指標數據做獨立樣本T檢驗發現,心率(HR)的變化特征相似,隨著運動量的增加而逐漸加快,訓練前無顯著性差異,運動5min至15分鐘區間各個時相兩組心率均出現顯著性差異(P<0.05),恢復1min、3min仍然存在顯著性差異,恢復5min后心率降至與運動前水平相近。肌氧飽和度(SMO2)在訓練前兩組無顯著性差異,但在運動5min、10min、15min和恢復1min、3min、5min均存在顯著性差異(P<0.05);而血氧飽和度(SpO2)兩組變化趨勢相似,僅在運動15min和恢復1min存在顯著性差異(P<0.05),其余時相均無顯著性差異。

表2 加壓與對照組跑臺訓練各指標的變化情況

2.2 加壓跑臺訓練對HR、SMO2、SpO2變化的關系

通過表3加壓組個指標數據進行相關性分析發現,SMO2與HR存在高度負相關,相關系數r=-0.891(P<0.01),SMO2與SpO2存在高度正相關,相關系數r=-0.945(P<0.01);與表4對照組相關性分析結果比較發現,兩組的結果相似,對照組中SMO2與HR存在高度負相關,相關系數r=-0.944(P<0.01),SMO2與SpO2存在高度正相關,相關系數r=0.963(P<0.01)。

表3 加壓組HR、SMO2、SpO2之間的相關性

表4 對照組HR、SMO2、SpO2之間的相關性

3 分析與討論

3.1 對照組組與加壓組對SMO2影響的對比分析

大量研究證實,工作肌組織中肌氧含量下降必定對運動能力造成較大的影響,尤其是有氧能力[7]。當運動量或運動強度不斷增大時,機體所攝入的氧量小于機體所消耗的氧量,同時也因為內臟器官惰性的存在,造成氧供失衡,此時機體就開始依賴血液中氧合血紅蛋白(HbO2)離解產生的氧氣供組織利用,維持相應強度的運動能力,此時SMO2逐漸下降;SMO2不但受氧供需平衡,氧分壓下降的單一因素影響,肌組織中PH值下降、二氧化碳分壓升高等因素也會影響SMO2[8-10]。本研究中對照組與加壓組對比,加壓組不但受運動氧耗相對更大所致氧分壓下降的影響,而且受外部加壓袖帶的壓力影響,外力導致局部血流受限,血流速度降低,運動肌組織提前進入相對缺氧狀態,氧運輸速率下降,同時,缺氧部位即便在相對低的強度氧供應不能滿足有氧供能的需求,過早進入糖酵解供能,此時更容易發生乳酸堆積,PH值下降,進一步影響SMO2,使氧合血紅蛋白(HbO2)加快離解出氧氣供組織利用,維持氧供需平衡[11-12],因此出現表2顯示的運動5min起至運動結束與對照組SMO2出現顯著性差異;恢復期耗氧量雖有下降,SMO2逐漸上升,但在恢復至5min時均沒達到訓練前水平。由于加壓壓力在恢復期仍然存在,加壓組SMO2氧合速度慢于對照組組,兩者存在顯著性差異,因此,在對比之下不難發現加壓與一定強度的運動均可使SMO2下降,且證明了加壓條件下運動雙重負荷干預下,SMO2下降的速度更快,幅度更大。

3.2 SMO2與SpO2的變化關系分析

SMO2與SpO2均能反映供氧程度的能力,氧分壓、二氧化碳分壓、PH值、溫度等因素影響,氧離曲線相似,測試人體指端SpO2主要反映動脈血中血氧含量,因此SpO2更主要受氧分壓的影響,一般安靜時正常范圍在95%~98%[13],SMO2測試位置是運動中的工作肌群,肌組織中靜脈血流速度較動脈血慢,因此測試值主要反映了靜脈SMO2,由于隨著運動強度增大,運動代謝產物首先堆積于工作肌群,從而造成SMO2在不同時相下降幅度均大于SpO2(見表2),但二者均呈現出相似的下降趨勢,因此SMO2與SpO2具有高度正相關。

雖然SMO2與SpO2生理意義不同,但在運動過程與恢復過程二者變化相似,在恢復5min均能恢復至接近訓練前水平,加壓狀態下的SMO2和SpO2與血循正常狀態下的SMO2與SpO2氧合水平基本恢復至訓練前水平,證明了即便肢體在加壓限制血流致相對缺血缺氧狀態下氧合仍然正常進行,這一結論與馬國東等相關研究證實缺氧狀態下個體低氧的適應能力結論基本一致[14-15]。本實驗僅揭示加壓訓練影響SMO2的機體適應現象及變化規律,加壓訓練提高運動能力的機制有待更精準的實驗研究證實。

4 結論

1.肌氧飽和度(SMO2)在運動開始后逐漸下降,在加壓袖帶的額外壓力下,機體承受雙重負荷,SMO2下降更為顯著,各個時相下降幅度更大,恢復更慢,但最終仍可恢復至運動前水平或接近運動前水平,體現加壓訓練可塑性運用價值,更大限度刺激肌肉組織利用氧的能力。

2.肌氧飽和度(SMO2)與血氧飽和度(SpO2)變化無論在加壓組還是對照組均呈現高度正相關,SMO2隨著SpO2的下降而下降,證明SMO2如同SpO2一樣能表現機體運輸氧和利用氧的能力。