邱大成古箏、琵琶二重奏《春江花月夜》的由來與發展

謝 濤

(杭州師范大學 音樂學院,浙江 杭州 311121)

在中國傳統音樂中,與月亮相關的樂曲都極富詩情畫意,“‘月’象征著和諧、寧靜、嫵媚、休息和超脫,代表著中國文化中崇尚柔性的一面”[1]。民國時期由傳統琵琶曲《夕陽簫鼓》改編而成的民樂合奏《春江花月夜》就是這樣一首以描寫月下江山為主要內容的優秀作品。

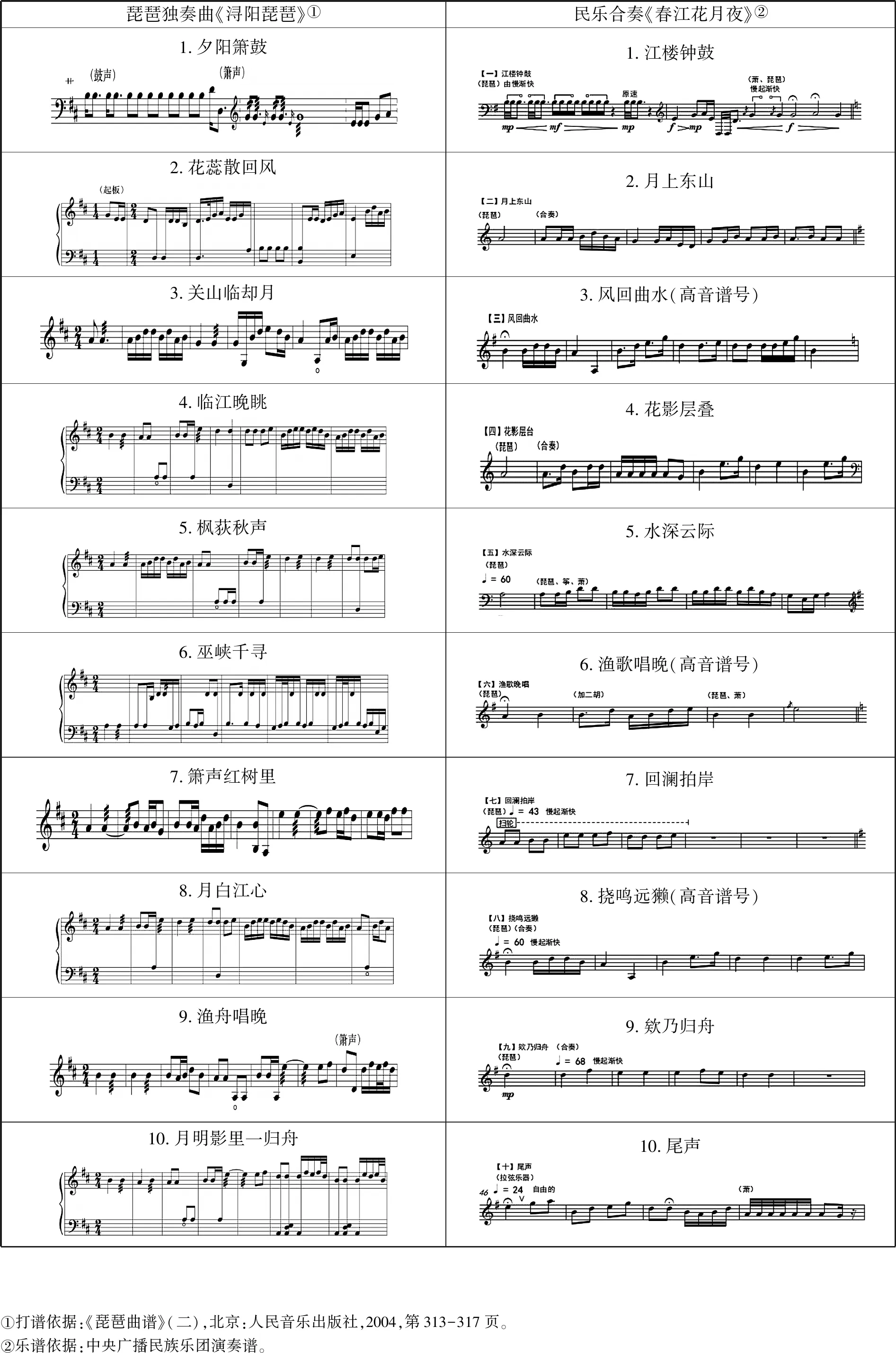

《夕陽簫鼓》原是晚清時期流傳于江南民間的一首大套琵琶文曲,1875年以前已有傳譜問世,旋律優美、流暢,多為七段體。這一曲體類型至1898年陳子敬的琵琶譜傳抄本,開始出現了小標題,有“回風、卻月、臨水、登山、嘯嚷、晚眺、歸舟”等[2]649,樂曲旋律與之前的譜本相比,并無太大變化。

另一種十段體版本,自李芳園《南北派十三套大曲琵琶新譜》(1895)后開始在多種琵琶譜中廣泛流傳。他將《夕陽簫鼓》改名為《潯陽琵琶》并擴充到十段:夕陽簫鼓、花蕊散回風、關山臨卻月、臨水斜陽、楓荻秋聲、巫峽千尋、簫聲紅樹里、臨江晚眺、漁舟唱晚、夕陽影里一歸舟。[3]

此后,汪昱庭根據李芳園譜將這首樂曲加工處理并改名為《潯陽夜月》《潯陽曲》,各段小標題繼續沿用,此版本的曲譜由李廷松整理出版。20世紀二三十年代,上海大同樂會的柳堯章根據汪昱庭的傳譜,將此曲改編成絲竹合奏曲,并更名為《春江花月夜》。全曲運用了民族器樂中最常見的多段體結構,共分九段加一個尾聲,標題為“江樓鐘鼓、月上東山、風回曲水、花影層疊、水深云際、漁歌唱晚、回瀾拍岸、橈鳴遠瀨、欸乃歸舟、尾聲”[2]100。前后三個版本的標題對照表見表1。

表1

關于柳堯章改編民樂合奏《春江花月夜》的時間,目前查閱的資料中有以下幾種說法:1.1923年說,見《中國音樂詞典》(人民音樂出版社,1985年,第418頁);2.1925年前后說,見《音樂百科辭典》(人民音樂出版社,1998年,第100頁);3.“約在1925年”說,見《音樂欣賞手冊》(上海文藝出版社,1989年,第235頁);4.“這是1925的事”說,見韓淑德、張之年:《中國琵琶史稿》(上海音樂學院出版社,2010年,第234頁);5.“本世紀(20世紀)20年代”說,見孫繼南主編:《中外名曲欣賞》(山東教育出版社,1985年,第39頁);6.“1935年前后”說,見《中國音樂詞典》(人民音樂出版社,1985年,第58頁)。據以上這些書的記載,認為是1925年的較多,但鑒于還有1923年的說法,所以1925年前后或20世紀20年代這兩種說法似乎更穩妥些。

關于柳堯章改編民樂合奏《春江花月夜》的背景,據相關資料,當時18歲的他讀到一篇關于國樂的理論文章,引起他極大的興趣,而文章的作者就是大同樂會的創辦人。兩人因此結識并成為忘年交。在鄭覲文的介紹下,柳堯章拜汪昱庭為師,琵琶演奏更加精進。在一次大同樂會的表演會上,柳堯章在觀看琵琶與瑟的演奏后說:“古樂雖好,但曲高和寡,而古樂的挖掘、整理與編排也不容易。我認為,當時絲竹在上海十分盛行,應該利用絲竹的演奏形式編排合奏。”[4]經過認真的選擇和比對,柳堯章認為汪昱庭的《潯陽夜月》是最適合絲竹演奏的,于是將此曲改編成絲竹四重奏,除了主奏樂器琵琶外,還有蕭、箏和二胡。該曲1925年首次公演就獲得成功。鄭覲文將曲目改為《春江花月夜》并根據旋律給每段擬出一個合適的新標題。(見表1)

民族器樂合奏版本的《春江花月夜》,體現了中國傳統絲竹樂的藝術美,以景抒情,情寓于景。琵琶模擬江樓鐘鼓、急浪拍岸之聲;二胡的演奏表現綿延、淡遠之情;古箏的運用表達流波之聲;洞簫表現漁歌悠揚的聲音;鐘聲、鼓聲烘托靜謐和“海上明月共潮生”的氣氛。表演中加強了輕重緩急的變化,各類樂器以自己獨有的音色,完美組合在一起,各盡其能,呈現出千姿百態的美妙音效。

二、二重奏《春江花月夜》的創作溯源

由于《春江花月夜》題材的眾多改編曲在不同時期的曲名較為混雜且眾說紛紜,在此有必要先對古箏、琵琶重奏曲《春江花月夜》的創作進行追根溯源。

據筆者對當年參與創作的李景俠(1)李景俠,中國第一位琵琶演奏藝術與教學法碩士學位獲得者,目前為上海音樂學院教授、碩士生導師。所作的采訪,得知邱大成版的二重奏改編自王范地改編的同名琵琶獨奏曲。在《王范地琵琶演奏譜》(修訂版)中,筆者又查閱到王范地老師的一段回憶文字:

1925年,柳堯章先生將《潯陽夜月》改編成由琵琶、蕭、二胡、箏等樂器的組合演奏,仍名《潯陽夜月》。后又擴大編制,由十二個聲部組成的大樂隊演奏,改名為《秋江月》。1926年,由鄭覲文先生將此曲更名為《春江花月夜》。《春江花月夜》是馬林生先生傳授給我的第一首琵琶曲,其源頭來自柳堯章先生改編的《春江花月夜》。[5]

這說明他的改編版是源自其師馬林生先生傳授他的第一首琵琶曲《春江花月夜》,而其師的創作靈感則是來自柳堯章先生的據《潯陽夜月》改編的合奏曲《秋江月》(后由鄭覲文定名為《春江花月夜》)。

綜合以上信息,再結合上一節所述相關內容,筆者嘗試將二重奏《春江花月夜》創作源流的脈絡制圖(圖1)如下:

圖1

以上通過史料文獻的相關記載,對二重奏《春江花月夜》的創作源流做了回顧和梳理。下面本文將結合不同版本的譜例,進一步探尋二重奏的曲體結構是如何由最初的《潯陽琵琶》衍變、發展而來的。

三、二重奏《春江花月夜》的曲體結構

(一)曲體衍變:《潯陽琵琶》至合奏曲《春江花月夜》

從李芳園原譜,王天健、何明威譯譜的琵琶獨奏曲《潯陽琵琶》來看,這個十段體的源頭母本與后來廣為流傳的民樂合奏曲《春江花月夜》有較為明顯的差異。為便于比對,筆者特將各段小標題與段首樂句的譜例制表如下:

表2

如上表所示,二曲除了段落劃分一致(均為十段體,合奏曲《春江花月夜》實為九段加一個尾聲)外,對應的小標題均不同,合奏曲將琵琶曲中長短不一的小標題全部統一作了四言,如段一“江樓鐘鼓”、段二“月上東山”、段三“風回曲水”等。雖然合奏曲保留了琵琶曲第九段的小標題“漁舟唱晚”,但卻換至了第六段,調性、旋律也不盡相同。僅從各段段首來看,二者之間最有關聯之處是在全曲的開頭。但是就譜面來看,二曲中對合尾的運用也是一個共通的特點。

(二)曲體衍變:琵琶曲至二重奏《春江花月夜》

20世紀80年代邱大成在王范地八段琵琶曲《春江花月夜》的基礎上,改編成四段的古箏、琵琶二重奏。雖然二曲的段落劃分及小標題均有不同,但經對比,主旋律部分還是基本一致的。筆者以王范地琵琶曲的段落劃分為依據,將二曲的小標題與段首樂句的譜例制表如下:

表3

如上表所示,重奏曲的引子原是琵琶曲“江樓鐘鼓”的前半部分。第一段“月上東山、花影疊翠”,由原曲“江樓鐘鼓”的后半部分、“月上東山”、“花影層疊”和“水云深際”這四段旋律組成,經改編舍去了原來第三段“風回曲水”。此段旋律較舒緩,為“慢板”。第二段名為“漁歌唱晚、回瀾拍岸”,由原曲“漁舟唱晚”“回瀾拍岸”和“欸乃歸舟”幾段旋律改編而成。旋律激進澎湃,為“快板”。尾聲再現原曲“江樓鐘鼓”后半部分的旋律。

(三)曲體分析

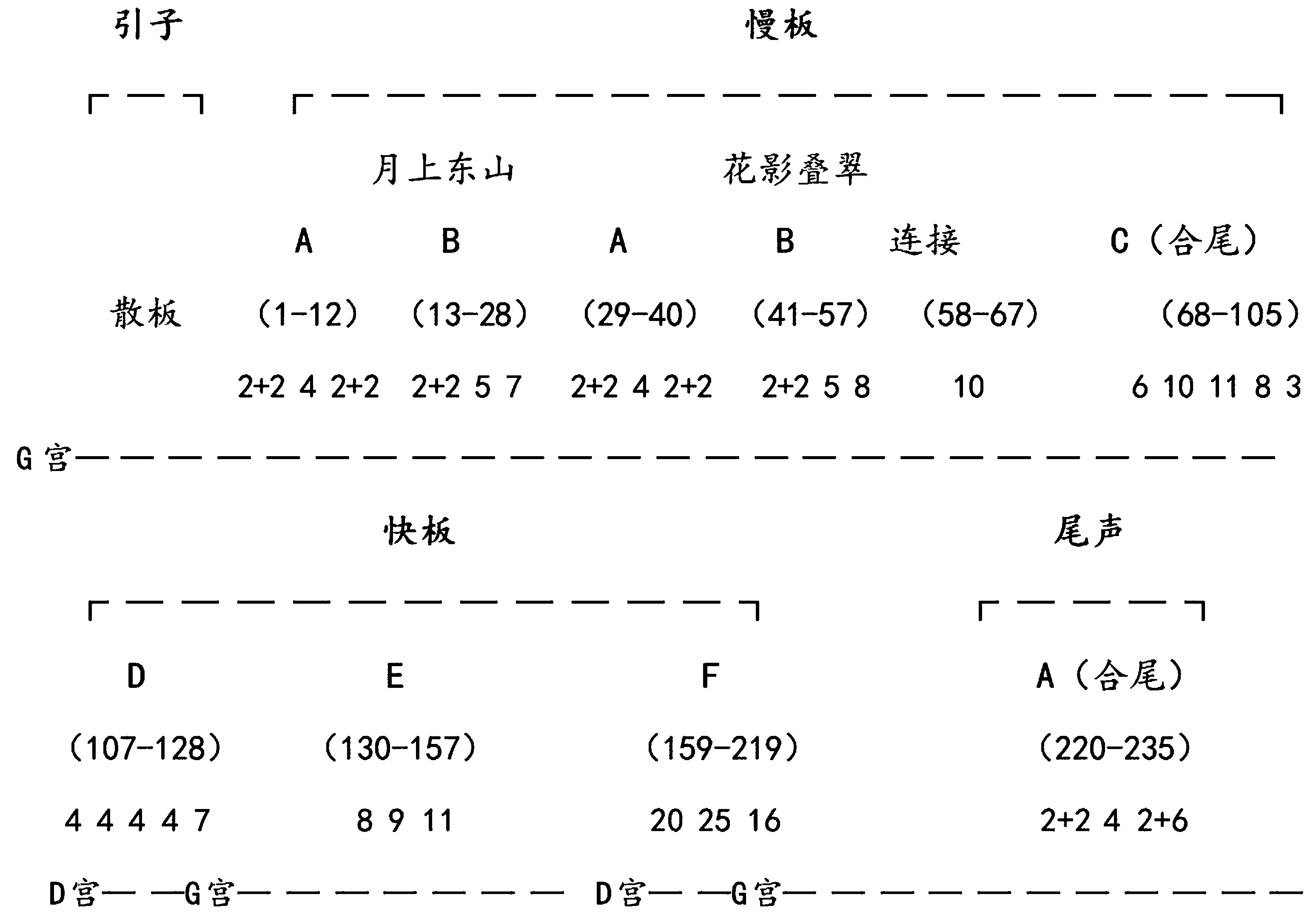

經過作曲家的改編,古箏、琵琶二重奏已經在原曲基礎上,精簡、整合為引子、慢板、快板和尾聲四個部分,且不再每一段都以“合尾”的形式結束。段落雖少,但原曲的精華和主要旋律都得以保留。在對全曲的曲體進行逐段分析之前,有必要將整體的曲體結構圖呈現出來(見圖2)。

圖2

1.引子

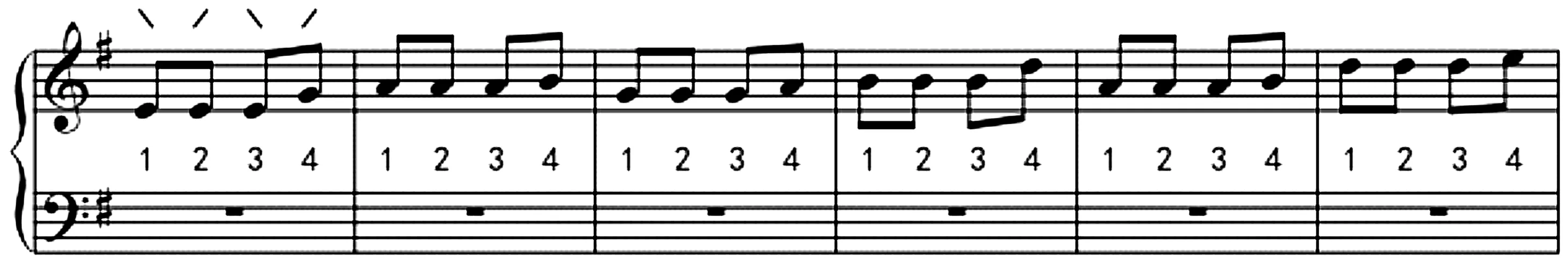

引子為散板,速度自由,富于變化,其旋律由原曲的“江樓鐘鼓”前半段發展而來。作曲家并沒有為這段劃分小節線,而是以虛線代替,給演奏者留有表現自由的空間。(譜例1)

譜例1

2.慢板

篇幅不長的引子結束后,正式進入樂曲的第一段。由原曲“江樓鐘鼓”的第二部分旋律構成A段,“月上東山”構成B段。A段的旋律以“頂真格”形式進行,在連接B段時,旋律發展也繼續沿用了這種“上句句末和下句句首同音相頂”[6]的方式(譜例2),使原本兩個段落的音樂自然地銜接在一起。

譜例2

慢板的A、B段,前后分別出現了兩次。首次出現時,兩段是由琵琶、古箏合奏完成的。第二次出現時,古箏、琵琶先后奏出了A、B兩段的主旋律。隨后,音樂進入一個連接部分,此段的旋律由原曲“花影層疊”構成。改編后,在原樂段的前后各舍去一部分,成為一個10小節的精短連接樂段(譜例3),其節奏稍自由,略帶即興的感覺。

譜例3

根據原曲“水云深際”改編而成的C樂段,由5個樂句組成。樂句由短到長再到短,旋律也通過變奏、復調、擴展等變化發展手法,最后回到與A樂段“合尾”的旋律結束該段。(譜例4)

譜例4

3.快板

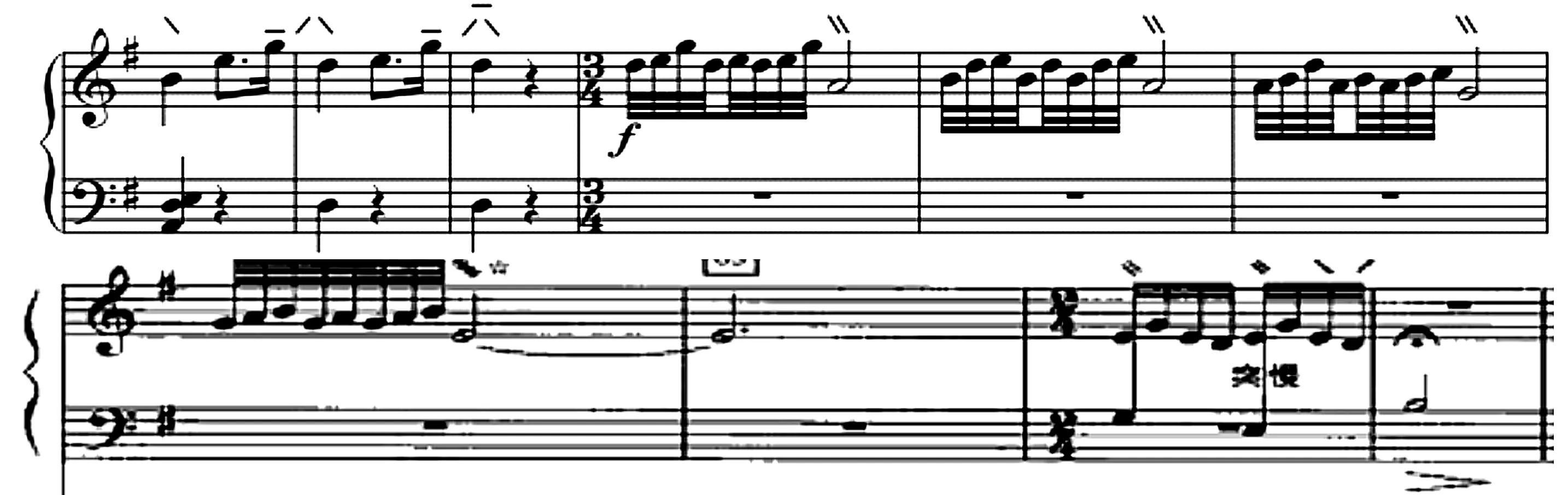

快板部分由“漁舟唱晚”“回瀾拍岸”和“欸乃歸舟”幾段旋律合并、發展而成。“漁舟唱晚”改編的D段,從平穩緩慢的旋律進入,前四句以同樣結構的旋律短句,模進下行至低音區,再以速度漸快、力度漸強的同句反復,遞進到E段。D段的調性也由原來的G宮調變換為D宮調,經過模進變化,于最后一句回歸G宮。(譜例5)

譜例5

快板E段由原曲“回瀾拍岸”改編而成,D段下行模進,在此段變為上行模進,音樂在原有的基礎上更上一層次。樂段由三句組成,篇幅分別為8小節、9小節和11小節。隨著樂句的逐漸擴充,力度也隨之變強(mp-ff),最后一句由變奏反復(譜例6),將樂曲推向第一個高潮。

譜例6

快板F段根據原曲“欸乃歸舟”而來,分為三小段。E段激烈結束后,F段的開頭另起速度,緩慢開始。20小節的第一長句,在前兩小節就已奠定了D宮調的調性色彩,級進下行的同時,不斷離調,在這一樂句的最后回到G宮原調。25小節的第二長句和16小節的第三長句,以四個音為一組級進上行(譜例7),在同樣旋律的基礎上,多變的演奏技法(譜例8),使音樂在第三句更為激烈和澎湃,把旋律推向全曲的高潮,最后結束在一句自由漸弱的樂句上。

譜例7

譜例8

第二樂句

第三樂句

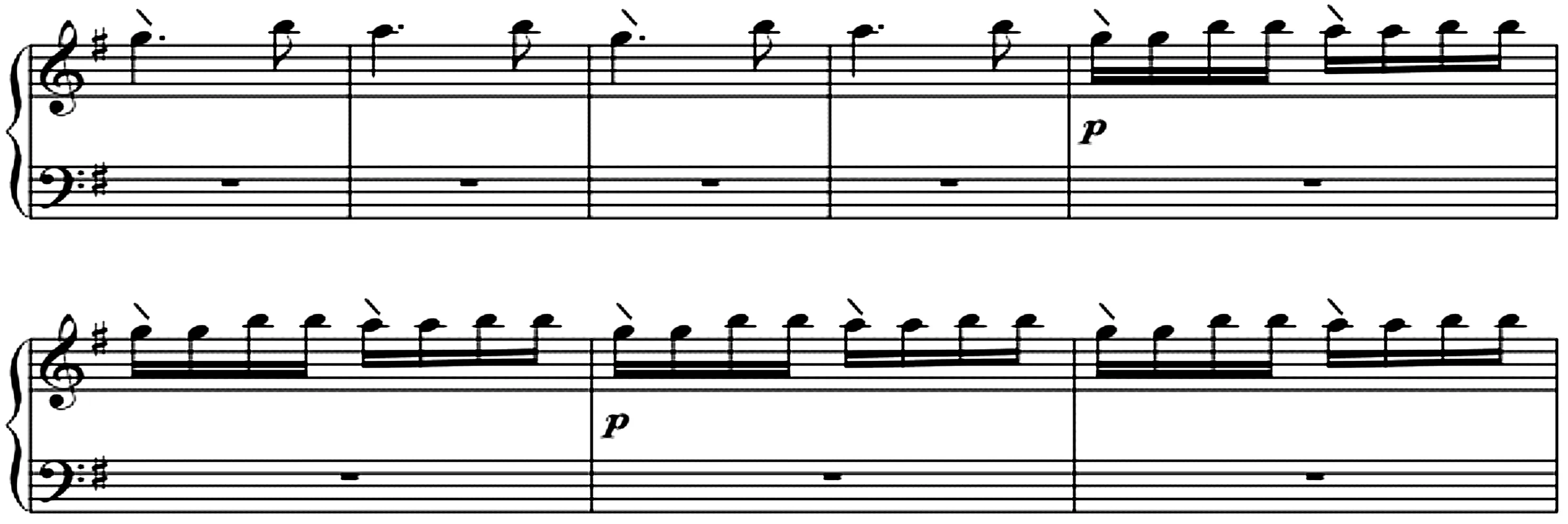

4.尾聲

尾聲是重奏曲在琵琶曲基礎上的新發展,其素材來自原曲的首段和各段合尾,至此,旋律又回到了A段,再現了全曲最經典的主題;同時“合尾”(譜例9)的再次出現且再三反復,與主題再現共同為月夜下的春江拉上了帷幕。

譜例9

第一段主題

尾聲主題

四、結語

通過以上對樂曲傳承、曲調曲式以及演奏技法的分析,此曲不同時代的眾多曲名已得到清晰的解釋;通過查閱不同時期該曲的樂譜、對曲目段落的比對和對標題、旋律的分析,清晰地呈現出了曲目衍變的脈絡,這有助于準確地詮釋主題,表達樂曲的意境。同時也能讓讀者更清晰地看出這首二重奏作品的歷史演變過程;通過對此曲資料的分析,全面了解前人賦予此曲的意義,有助于我們在傳承其精華的同時更好地進行創新。

古箏、琵琶二重奏《春江花月夜》作為文人音樂中的經典,是當代舞臺上的一股清流。通過對此曲的分析,可得知邱大成改編的版本在繼承中國傳統文人音樂的同時,也進行了延伸、充實和發展。東方音樂注重寫意和抒情,音樂隨意性強,樂器演奏以突出個性為主。這首樂曲的演奏形式不僅發揮了樂器的特色,同時以內在、沉靜的氣質,表達了音樂中神秘的“意”和“韻”,使音樂的內涵表現得松弛自然,樂曲的意境展示得栩栩如生。