法官造法:作為大前提之審判規(guī)范的本質(zhì)

周 赟

(廈門大學 法學院,福建 廈門 361005)

提要: 由于立法總是面向未來并且必得仰賴本質(zhì)上具有不確定性的語言文字進行表述,這使得它不可能真正全面、清楚、確定;又由于規(guī)范與事實總是分處于根本不同的理念與經(jīng)驗世界,這決定了立法之法與案件事實兩者間的必然脫節(jié);并且很多時候,機械地落實立法還可能會造成明顯的不公正。因此,真正作為判決結(jié)論大前提的審判規(guī)范,注定不可能是立法規(guī)范本身,而只能是法官造法的結(jié)果。此種造法,并非一種權(quán)力意義上的,而是一種方法意義上的造法,也就是說,沒有這種方法的運用,就不可能得出好的判決。此種意義上的造法,具體說來包括兩種情形:其一,法官溢出立法之法尋求道德、政策、習慣、學說等規(guī)范資源,并綜合運用它們以及立法之法來構(gòu)造審判規(guī)范;其二,法官雖沒有溢出立法之法,但卻通過法律解釋對立法之法進行適當加工之后,才形成最終的審判規(guī)范。不可否認,法官在造法的過程中并非無中生有、不受拘束地任意創(chuàng)造,但無論如何,法官造法首先意味著法官的創(chuàng)造。

如果說,在司法決策小前提問題上,長久以來存在的“高貴之夢”①是“事實真相”的話,那么,在大前提問題上,長久以來同樣存在一個“高貴之夢”,那就是“法官應該嚴格依法辦案”,也就是說,只要立法之法②足夠完善,則法官就應該滿足于機械地落實立法之法就行,而無需、也不應發(fā)揮主觀能動性,進而侵蝕立法之法的權(quán)威。

“嚴格依法辦案”之所以能長期占據(jù)主流,邏輯上的原因當主要在于如下相互關(guān)聯(lián)的兩個方面:一方面,如果法官嚴格依法辦案,那么,濫用裁量權(quán)的可能性就將大大降低,換言之,更有利于改善司法不公、提升司法公信;另一方面,也有助于防止法官造法以及司法權(quán)對立法權(quán)的侵蝕,避免司法機關(guān)同時扮演立法者和用法者的角色,進而避免造成對公民自由的巨大威脅。畢竟,如果“同一個機關(guān),既是法律執(zhí)行者,又享有立法者的全部權(quán)力”,那么,它就將可以一方面“用它‘一般的意志’(即立法權(quán),引者注)去蹂躪全國”,另一方面,“又可以用它的‘個別的意志’(即司法權(quán),引者注)去毀滅每一個公民”[1]。而本文之所以認定“嚴格依法辦案”不過是一個“夢”,是因為它實際上根本沒有現(xiàn)實可行性,真正具有現(xiàn)實性的恰恰是它的對立面,那就是,無論現(xiàn)實中的立法之法本身是否足夠完善,在司法決策的過程中,都必定伴隨著“法官造法”。

從邏輯上講,“嚴格依法辦案”的現(xiàn)實可行性必須至少建立在如下三個前提條件基礎上:第一,立法之法(即立法者給定的法律)本身足夠全面、清楚、確定。不難想見,無論從邏輯還是經(jīng)驗層面看,面對有漏洞,或模糊而不確定的法律,根本就不可能依法,更不必說嚴格依法辦案;第二,在所有案件的司法決策過程中,都可以徑直援引立法之法作為大前提,借用本文的術(shù)語,即“用法之法”(即司法決策的實際大前提)與“立法之法”能夠具有同一性,因為如果兩者不具有同一性,則當然意味著司法決策結(jié)論并不是依法、更不是嚴格依法得出的;第三,嚴格依據(jù)立法之法得出的司法決策結(jié)論,不能嚴重且明顯地與司法以及立法目的相沖突③,因為如果“嚴格依法辦案”的結(jié)果居然是對整個司法或立法目的的背棄,那么,即便“嚴格依法辦案”本身具有邏輯上的可行性,也將因不具有道德上的正當性而喪失或至少部分喪失現(xiàn)實性。

顯然,如果我們可以從邏輯上證否如上三個前提中的一個或幾個,那么,“嚴格依法辦案不過是個高貴之夢”的判斷,就可以成立;相應地,當然也就有必要提出一種新的觀點或理論來解釋作為案件大前提之審判規(guī)范的實質(zhì)。

一、法官造法的反向論證:嚴格依法辦案之不可能性

本文將嘗試著分別證否前述三個前提:

第一,關(guān)于立法之法本身不可能全面、清楚、確定。在這個判斷中,“全面”是指立法之法可以面面俱到、事無巨細地對所有可能的問題和事項預先作出規(guī)定;而“清楚、確定”則指立法之法本身沒有歧義,而且清晰、明白以至于無需任何加工就可以徑直適用。首先可以肯定的是,只要我們承認人的理性有限,并且承認生活之樹常青,那么就可以立即得出結(jié)論:由于有限的理性不可能預支常青生活,尤其是將來生活中可能出現(xiàn)的所有問題,因此,前述意義上的立法全面性在現(xiàn)實中根本沒有可能。

至于立法的清楚、確定,也沒有可能,因為只要是人類法律,就必須通過語言符號來表述,而人類語言符號——相對動物語言符號以及計算機語言符號總是具有明確而唯一之意義而言——最大的特質(zhì)恰恰在于多變性(包括所指和能指的流變性),也就是說,同一個人類語言符號在不同語境中完全可以、也可能呈現(xiàn)出不同的用法和意義,所謂“一個符號不僅僅是普遍的,而且是極其多變的……真正的人類符號并不體現(xiàn)在它的一律性上,而是體現(xiàn)在它的多面性上。它不是僵硬呆板的而是靈活多變的”[2],“人類語言的標志在于,它不像動物的表達標志那樣僵硬,而是保持著可變性”[3]。或應進一步明確的是,相對其他領(lǐng)域而言,由于立法之法總是講求普適性,這使得用以表述立法之法概念的語言符號具有更加明顯的概括性、抽象性,而常識表明,越抽象、越概括的術(shù)語,其意義必定越模糊、越加不確定,所謂“邊界上的不確定性是在有關(guān)事實問題的任何傳遞形式中使用一般分類詞語都需付出的代價”[4]。

第二,關(guān)于立法之法與用法之法不可能同一。這從根本上取決于先在的立法之法與具體的案件之間必定存在的疏離。那么,為什么立法之法與案件事實之間必定存在疏離?首先,是兩者時間上的距離。立法總是過去的產(chǎn)物,而案件總是發(fā)生于立法之后,這種時間上的距離是兩者間產(chǎn)生疏離的第一個原因。其次,是兩者間因一般性與個別性、抽象性與具體性的不同而產(chǎn)生的距離。案件事實總是具體的、個別的,而立法之法總是、也應當是抽象的、一般的,無論從邏輯或經(jīng)驗上看,具有如此分別不同之特質(zhì)的兩樣事物,相互間存在疏離都屬必然。更進一步講,最后,是因兩者所處領(lǐng)域不同而造成的疏離。立法之法的實質(zhì)并非作為其載體的文字或法典,而是蘊含于其中的規(guī)范意義,顯然,規(guī)范意義只能處于意識的領(lǐng)域,并只能通過理性思維進行把握;與此相對,案件事實(請注意,不是案件事實的意義,是案件事實本身)卻處于經(jīng)驗的領(lǐng)域,并且往往可以通過物理感受的手段感知。不難想見,本就處于完全不同領(lǐng)域因而實際上根本不同的兩種事物,之間必定存在天然的疏離。在司法實踐中,這種疏離需要從兩個方面進行彌合:一是通過賦予當下案件的具體事實以某種意義;二是對立法之法進行適當加工(后文將討論具體如何加工),而加工當然就意味著用法之法與立法之法實際上并不完全具有同一性。

既然立法之法與用法之法必然不同,那如何解釋在典型案件中用法之法與立法之法同一這種現(xiàn)象?如何解釋在典型案件中,人們往往只需要徑直套用立法之法就可直接作出司法決策?對于這一問題,可回應如下:所謂典型案件可以徑直套用立法之法,其實質(zhì)是,在這樣的案件中,套用立法之法作為司法決策大前提沒有引發(fā)爭議,但這并不意味著不可能有爭議,更不意味著必須或只能徑直套用。事實上,真正高明的法律人,通過重新調(diào)整關(guān)節(jié)點、賦予案件事實以另一種意義等方式,可以將經(jīng)驗中任何所謂典型案件非典型化,或?qū)⑷魏嗡^非典型案件典型化,進而更好地服務于自己的訴訟目的④。因此,經(jīng)驗中如果正好有一個或一些案件中的用法之法與立法之法同一,那不過是一種偶然(當前的訴訟各造正好沒有提出異議),并沒有從邏輯上擊倒“立法之法與用法之法不可能同一”這一命題。

第三,關(guān)于嚴格依法判案可能導致明顯且嚴重地背離司法目的。在西方法制史上,人們曾經(jīng)一度篤信只要法律本身足夠完美,那么,法官只需也應該滿足于扮演“法律的代言人”,或“一些呆板的人物”⑤,但后來人們漸漸意識到,如果法官只是機械地落實先在的立法之法,則幾乎不可避免地會導致明顯不義之后果。之所以會如此,最主要的原因在于:一方面,人類需求橫向上的多樣化和縱向上的流變性;另一方面,而立法之法又總是需要保持一定的時間上的延續(xù)性。這使得由歷史上特定立法者設置在立法之法中的預期、目的,在面對當下不特定的當事人時幾乎無可避免地呈現(xiàn)出錯位甚至沖突。

嚴格依法辦案導致對司法或立法目的的背離的相關(guān)典型例證,是發(fā)生在二戰(zhàn)前后的相應司法實踐:一方面,在二戰(zhàn)結(jié)束之前的納粹統(tǒng)治時期,德國等國家的法官被要求嚴格依法(當然是納粹政權(quán)頒布的立法之法)辦案,所謂“法官并不是國家現(xiàn)行法律的修改者”,“假如每個法官都以自以為合適的方式來對待法律,并決定只有高瞻遠矚的元首才能解決的問題,那么統(tǒng)一領(lǐng)導就會被混亂和無政府主義所取代”⑥,其結(jié)果是,司法完全淪為給納粹政權(quán)助紂為虐的工具,很多形式上嚴格依法裁判的案件,恰恰嚴重且明顯背離了司法以及立法本來的目的(保護基本人權(quán))。另一方面,二戰(zhàn)結(jié)束之后,很多在納粹時期作出過惡行的人士,甚至一些臭名昭著的戰(zhàn)犯,都以他們的所作所為并沒有違背當時行之有效的法律為由,為自己辯護⑦,而從形式主義的角度看,他們的辯護沒有任何問題,換言之,如果嚴格依照立法之法——按照法不溯及既往原則,應該適用的是行為發(fā)生時也即納粹政權(quán)的立法之法——進行裁判,那么,這些人的惡行不僅不應該被懲罰,甚至還應該得到保護、嘉獎;再換言之,此時如果嚴格依法辦案,必將導致嚴重且明顯與司法目的相沖突。

當然,此處必須明確的是,當發(fā)生嚴格依法辦案卻導致對司法目的甚至立法目的的嚴重背離時,訴諸更為靈活的司法并非唯一可能的應對方式,也有可能通過修訂立法之法的方式來化解此種困境。譬如,我國1989年《傳染病防治法》規(guī)定了法定傳染病疫情報告制度,它的本意當然是為了更好地防控傳染病疫情。但如果嚴格執(zhí)行這一規(guī)定,則意味著有關(guān)人員在遇到新發(fā)但嚴重的傳染病時并不需要報告,因為既然是“新發(fā)”,就意味著它不可能已經(jīng)在過去得到了法律的確認,也就是說不可能是“法定”傳染病,但新發(fā)傳染病之“新發(fā)”特性又決定了其后續(xù)防治工作往往更加艱巨,因而其實更應得到及時報告,否則必將導致嚴重的后果,進而從根本上消解該法的立法目的。顯然,這屬于典型的“依據(jù)某法作為卻消解該法立法目的”之悖謬。對于此種悖謬,我國通過迅速修訂《傳染病防治法》⑧,作出了很好地回應。這個例子很好地表明,嚴格依法辦事卻導致對立法、司法目的的背離之時,訴諸更為靈活的用法方式并非唯一的應對策略可選項,有時甚至也未必是更好的選項。

二、在立法之外尋求規(guī)范資源:法官造法的第一種情形及其證成

如上,我們嘗試著證否了“嚴格依法辦案”這一命題。換言之,我們已經(jīng)試著證明,司法決策的大前提不可能也不應當是對立法之法的簡單套用。那么,一個司法決策的大前提,也即用法之法到底是什么?它是怎么來的?立法之法在用法之法形成過程中,到底扮演著怎樣的角色?對所有這些問題完整而概要的回答可以是:司法決策的大前提,由法官造法而來,而立法之法是其中一種重要的原材料。

在筆者——相信也是很多其他同行——的專業(yè)學習經(jīng)歷中,第一次接觸到“法官造法”這一術(shù)語,是在關(guān)于普通法、判例法的課堂上。我們的老師一般會這樣提示大家:在判例法實踐中,總是會有些全新的案子沒有現(xiàn)成的先例可以遵循,或者有時候依據(jù)現(xiàn)有判例會得到明顯不義的結(jié)果,此時,法官就必須通過自己創(chuàng)造一些規(guī)則(造法)才能完成對該案的審理;老師一般還會明確,在法典法系中,不承認法官造法,即便承認法官造法的正當性,它也被嚴格限定在立法出現(xiàn)空白的語境中。總之,在司法實踐中,法官造法是并且應當是例外⑨。

如果所謂法官造法,就是指在國家公權(quán)體系的架構(gòu)中,明確授予法官以立法權(quán),那么,不要說法典法系,即便是判例法系,也都不承認“明目張膽”地法官造法,或者最多承認它僅僅具有“例外”的正當性,并且,即便是這種“例外”,在實踐中也往往不被法律職業(yè)共同體所公開承認。更常見的情形是,法律職業(yè)者通過各種法律技巧來掩蓋自己的造法實質(zhì),使得至少看上去先例總是得到了嚴格的遵循[5]88;但如果所謂法官造法,是指法官溢出立法之法以確立司法決策大前提的一種方法(或一種事實描述),那么,無論在法典法系還是判例法系,法官造法都是司法實踐中的常態(tài),區(qū)別僅僅是程度或者說顯示度的不同而已。大致說來,作為方法(或一種事實描述)的法官造法,包括兩種互有交叉但邏輯上可分的形式。

法官造法的第一種典型情形是,溢出立法之法,拓展尋求構(gòu)造司法決策大前提的規(guī)范淵源。不難想見,如果大前提本身的原材料本就不僅僅限于立法之法,那么,法官所真正依循的用法之法,當然就不再是先在的立法之法,而充其量是他以立法之法為一種原材料的創(chuàng)造物。這種意義上的法官造法,又可以分為如下兩種具體情況:

其一,以立法之法為主,適當結(jié)合其他淵源。之所以會出現(xiàn)這種情況,可能是因為立法之法出現(xiàn)空白、漏洞——這應該比較容易理解,此處不贅述;也可能是因為立法之法中的準用性規(guī)范本就指向其他淵源[6],典型者如《廈門經(jīng)濟特區(qū)促進兩岸區(qū)域性金融服務中心建設條例》(2013年)第50條“市、區(qū)人民政府應當依法履行地方金融監(jiān)管職責和風險處置責任,理順監(jiān)管體制,建立健全小額貸款公司、融資性擔保公司等具有融資功能的非金融機構(gòu)以及民間借貸的地方監(jiān)管體系”,其中的“民間借貸”的認定,顯然就無法僅僅依據(jù)正式的立法之法,而必須訴諸民間習慣等非正式淵源;還有可能是因為立法之法中的有關(guān)規(guī)范、概念過于概括因而不得不訴諸其他淵源,典型者如“公序良俗”“正當防衛(wèi)”“不當?shù)美薄昂侠響岩伞钡取@些術(shù)語到底具有怎樣的具體內(nèi)涵,顯然亦無法通過訴諸立法之法進行確定,而必須仰賴司法官結(jié)合當前案件的具體語境才能明確。

其二,司法決策大前提以其他淵源為主,以立法之法為輔構(gòu)成——極端情況下,甚至有可能是,立法之法被完全無視,進而被拒斥于司法決策大前提之外。這主要發(fā)生在如下語境中:根據(jù)立法之法作出的司法決策明顯不義,而根據(jù)其他淵源作出的司法決策不僅僅符合社會普遍的正義觀念,并且事實上也更容易得到當事各方的認可。典型的例證如,這些年越來越受到關(guān)注的“涉槍案”的處置問題:按照我國公安部2010年《公安機關(guān)涉案槍支彈藥性能鑒定工作規(guī)定》中的規(guī)定,尤其是其中的第三條第三款之規(guī)定⑩,則很多制造、買賣、“使用”(玩耍)具有極微小殺傷力之玩具槍的公民,其實都將符合相應的涉槍犯罪之要件,但近些年來,法院已經(jīng)越來越傾向于不輕易將相應行為入罪。顯然,法院作出這種處理,并不是因為公安部修改了有關(guān)規(guī)定(立法之法),而是根據(jù)一個常識:有些玩具槍,即便其發(fā)出的子彈壓力可能大于1.8焦耳/平方厘米時,但如果明顯不具有社會危害性,則不宜被認定為構(gòu)成相應犯罪要件的“槍”。再如,經(jīng)由德沃金的討論而被國內(nèi)熟知的紐約地區(qū)“帕爾墨繼承案”,在該案中,盡管當時紐約州法律并沒有禁止殺害被繼承人的繼承權(quán),甚至也沒有相關(guān)的先例存在,但紐約法院最終還是剝奪了故意殺害其祖父以便早日拿到其遺產(chǎn)的小帕爾墨之繼承權(quán),判決理由是這樣一個并非立法之法的觀念,“一個人不能因為自己的非法行為而獲得合法利益”[7]。

這里尚需明確的一個問題時,此種情形中的“其他淵源”,可以是除立法之法之外(包括蘊含在法典中的和先例中的)的所有其他社會規(guī)范,如非正式的民間法規(guī)范(包括道德規(guī)范、習慣規(guī)范、行業(yè)組織章程等),也可以是半正式的社會規(guī)范(如公共政策,又如尚未被本國正式認可的國際法規(guī)范等),還可能是非規(guī)范但具有規(guī)范性的學說、學理、人類理性、人情常理、社會公理、是非正義觀念,等等。總之,只要有助于司法決策可接受性的增強,任何因素都可能經(jīng)由司法官的選取而偷偷地潛入或光明正大的進入大前提。而這其實也正呼應著羅斯當年討論法官法源——即法官發(fā)現(xiàn)構(gòu)造大前提“原材料”的場所——時的如下論斷,

抽象地講,我們可以認為立法程序給法官提供了可以立即被適用的法律成品;但先例或習慣則僅僅給法官提供了半成品(semi-finished products),也就是說,法官必須通過自己的加工才能拿來作為自己的判決理由;至于“理性”(reason),則可能僅僅提供了法官創(chuàng)制裁判規(guī)范的粗糙原材料而已(raw materials)。

相對應地,我們可以將法律淵源分為如下幾個部分:第一,完全客觀的法律淵源,即最廣義意義上的權(quán)威性立法;第二,部分客觀的法律淵源,如習慣和先例;第三,非客觀的法律淵源,或者說任意的(free)法律淵源,如理性。[5]76-77,78

可以看到,如上無論哪一種情形,法官真正適用的,都不再是立法之法本身,而是他的造物。那么,為什么法官需要造法?首先可以肯定的是,這種情況的出現(xiàn)并不全是因為出現(xiàn)了法律漏洞,因為如上第二種情況就似乎不宜歸之為法律漏洞,也因為如果僅僅歸因為法律漏洞的出現(xiàn),則可能會造成這樣一種誤會:法官造法只是一種偶然情況,因而只要通過完善立法、修補相應漏洞就可解決。而事實上,這并非一種偶然,毋寧說是一種內(nèi)在的必然性,而導致這種必然性的根本原因在于,從社會學的角度講,立法之法本就只是人們的一種行動理由。在這里,所謂“一種行動理由”,可以分拆為如下幾層含義:第一,立法之法是人們的行動理由。也就是說,人們在作出某種行動之前,會援引立法之法作為自身行動當為性的支撐,表現(xiàn)在司法領(lǐng)域,即司法官會選擇立法之法作為自己司法決策的大前提。第二,立法之法是諸多行動理由中的一種,也就是說,并不是唯一的一種,也不是排他的一種——理由總是有強弱之分,當其他理由可以對當前行動正當性作更好的論證時,立法之法就會被行動者毫不猶豫地排除。第三,立法之法是一種獨特的行動理由,其獨特性主要體現(xiàn)為:(1)它是一種無須進一步論證的理由。在一個法治社會,援引立法之法作為行動理由,一般無須對立法之法本身的合理性進行論證,相反,不援引立法之法作為行動理由,則需對將要援引的理由之合理性,尤其是“壓倒”立法之法的合理性作出說明和論證。(2)它是一種社會化的理由。也就是說,立法之法作為一種行動理由,并不以行動者主觀上是否接受為前提,而以社會整體上的接受與否為判準,這在司法領(lǐng)域的表現(xiàn)是,哪怕當前訴訟各造都對某個立法之法的適用達成了共識,但如果這共識與社會普遍觀念相沖突,那么,相關(guān)司法決策也不應建立在該共識基礎上,典型者如原被告雙方就非法賭資達成的共識。(3)立法之法是一系列理由,并且,基于立法的體系性,這一系列理由具有特定的優(yōu)先性排序,換言之,如果有更高位階的立法之法存在,那么,一般情況下,下位的立法之法會當然地喪失其當前行動理由資格[8]。既然立法之法根本上只是一種并不具有唯一性和排他性的行動理由,那么,為了增強結(jié)論的可接受性,在司法決策中訴諸其他理由,也即援引其他因素來構(gòu)造大前提,當屬必然。

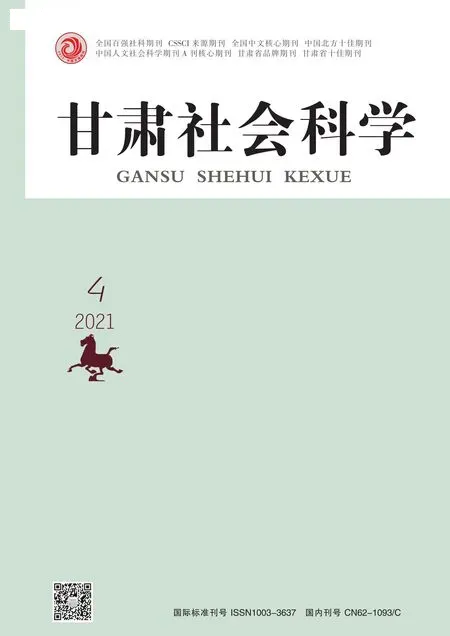

如上,我們討論了一種情形的法官造法,當僅僅依憑立法之法并不足以構(gòu)造司法決策大前提時,司法官往往需要溢出立法之法尋求其他淵源來完成大前提的構(gòu)造。而這當然也就意味著,司法決策所真正依據(jù)的其實并非立法之法本身,而是典型的法官造法。這種形式的法官造法,主要體現(xiàn)為其他原材料的介入——可能是補充性的介入,可能是主導性的介入,甚至可能是取代性的介入。在這里,不妨用圖1來作一形象的描述,表現(xiàn)此種法官造法:

圖1 法官造法的第一種情形

三、通過解釋加工立法:法官造法的第二種情形及其證成

前述第一種法官造法情形,一經(jīng)揭示、明確,一般比較容易得到認可,因為它畢竟只是承認了法官在立法出現(xiàn)空白或依據(jù)立法之法將得到明顯不合理之答案時可以造法。與此相對應,還有一種形式的法官造法,卻往往容易被忽視,或被否視——“否視”的意思是,明明看到了,卻不承認,或不承認其正當性。第二種法官造法的形式是,立法之法雖是司法決策大前提的唯一原材料,但卻是經(jīng)過法官法律解釋之后因而實際上發(fā)生了變化的立法之法。

如果考察司法實踐就會發(fā)現(xiàn),在很多情形中,至少從表面上看,立法之法就是司法決策大前提唯一的原材料,這或許尤其體現(xiàn)在立法相對成熟的領(lǐng)域——立法成熟的標志之一是,當前立法能夠?qū)⒈M可能多的相關(guān)問題納入自己的“勢力范圍”,以至于用法者無需溢出立法之法尋求決策的規(guī)范依據(jù)。那么,為何此處斷定即便是此種情形,用法之法也并不等同于立法之法,而是經(jīng)由解釋而實際上發(fā)生了變化的立法之法呢?有關(guān)這一問題,我們可以概括為伽達默爾的那個著名判斷,“法律像規(guī)章一樣,它的實際運用總是需要解釋,這反過來又說明,任何實際運用總已包含了解釋。因此,司法實踐、先例,或迄今為止的執(zhí)法,都一直具有一種法律創(chuàng)造的功能”[9]。

伽達默爾作出這一論斷的基本邏輯是:法律一如所有其他文本,其意義并不自明,也不單純?nèi)Q于法律自身,還取決于用法者,具體講是用法者的前見(Vorurteile),因為正是前見才激發(fā)出法律在當下具體語境中的規(guī)范意義。換言之,一個法律條文在當下的具體規(guī)范意義,取決于用法者用自己的視域與立法之法相互融合——伽達默爾將這一過程形象地稱作為“視域融合”(Horizontverschmelzung)。對此,我們可以舉一個最簡單的例子來解釋、說明:漢語文字“一”的意義并不源自“一”這一符號本身,而取決于有關(guān)主體的前見就與該符號的相互作用。一個完全不懂漢語的德國人,看到符號“一”,由于他的前見中并沒有關(guān)于現(xiàn)代漢語的一些基本常識,因此,他用他的前見就不可能從“一”中理解出有關(guān)意義;相對應地,一個中國人之所以一看到它,就立馬明白其意義,則是因為他的前見中有關(guān)于該符號的基本常識,進而用該前見觀照“一”就可以很容易理解后者。換言之,符號“一”的意義,并不單純?nèi)Q于它本身,當然也不單純?nèi)Q于有關(guān)主體的前見,而是兩者“化學反應”的產(chǎn)物。再換言之,我們“看”的對象是一樣的,我們“看到”的對象卻是不一樣的,因為我們(的前見)不一樣。日常生活當中如此,法律的世界中也同樣如此:面對“邀約”或“邀約引誘”這樣的術(shù)語,沒有接受過法學訓練的人一定不知所云,而接受過法學訓練的人,則很快知道它們的意思;接受了“犯罪構(gòu)成四要件說”的人,與接受“犯罪構(gòu)成兩階層說”的人,對于我國《刑法》中“犯罪”一詞的理解肯定有所不同;等等。

承認法律的規(guī)范意義取決于視域融合,而非先在的立法之法本身,當然也就意味著,用法者真正落實的并非立法之法本身,而是他用自己的前見融合立法之法的結(jié)果;再考慮到每個人的前見并不相同,則進一步的結(jié)論當然就是:用法者真正落實的一定只是關(guān)于立法之法的一種可能的理解。當然,由于法律實踐,尤其是司法決策過程中,總是涉及多個不同的主體,因而最終所適用的那種理解,往往是,或者說應當是多種前見對話、博弈的結(jié)果,相應對話、博弈首先發(fā)生于庭審過程中各訴訟參加人之間,然后發(fā)生在合議庭成員間,最后還發(fā)生于抗訴者、上訴者與上訴審(或終審)庭成員間。這從一個角度說明,盡管法官居于司法決策的決斷者地位,但最后真正適用的那種理解,也并非或至少并不應當是他的任意擅斷。當然,我們也可以從如下角度來證成法官并不具有完全的任意性:從根本上講,法官、一如任何其他人,無法完全主觀控制、支配其前見本身以及前見在解釋過程中如何發(fā)生作用,所謂“其實歷史并不隸屬于我們,而是我們隸屬于歷史。早在我們通過自我反思理解我們自己之前,我們就以某種明顯的方式在我們所生活的家庭、社會和國家中理解了我們自己。主體性的焦點乃是哈哈鏡。個體的自我思考只是歷史生命封閉電路中的一次閃光,因此個人的前見比起個人的判斷來說,更是個人存在的歷史實在”,因此,“占據(jù)解釋者意識的前見(Vorurteil)和前見解(Vormeinungen),并不是解釋者自身可以自由支配的”;因此,所謂“理解甚至根本不能被認為是一種主體的行為,而要被認為是一種置自身于傳統(tǒng)中的行動,在這過程中過去和現(xiàn)在經(jīng)常地得以中介”,而毋寧說,“理解按其本性是一種效果歷史事件”[10]。申言之,承認主體前見在確定立法之法的規(guī)范意義時具有關(guān)鍵地位,并不意味著為法官的任意擅斷確立了合理性基礎。

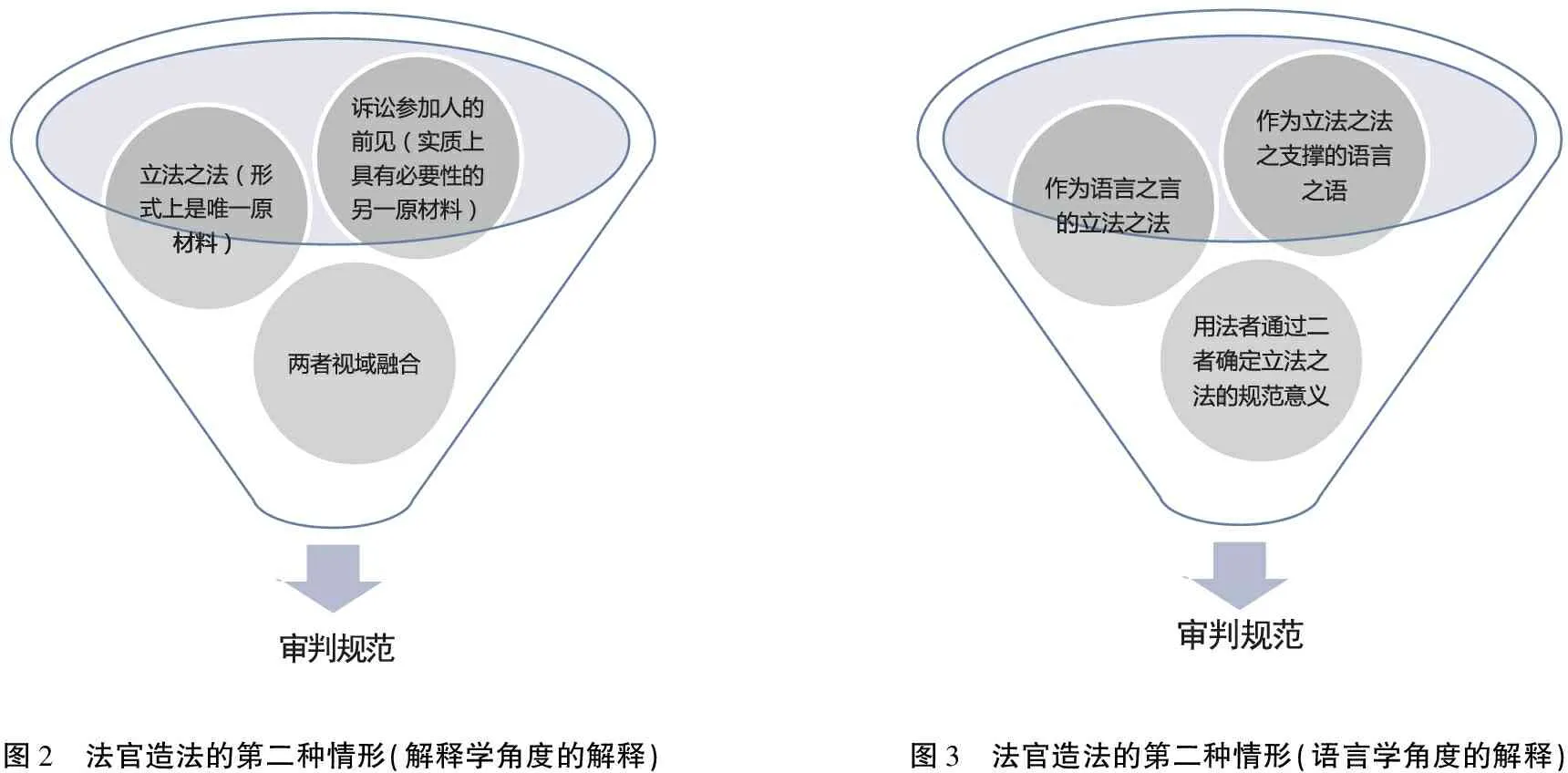

當然,我們也可以換從語言學的角度來證成“有法律適用,就有法律解釋”之論斷。索緒爾曾對人類的語言(language)作出過一個著名的劃分,即“語言”(langue,一譯“語言之語”)與“言語”(parole,一譯“語言之言”)。其中,前者是特定語言共同體之語言中的社會性、習慣性、規(guī)律性的部分,典型者如語法、語素等,它構(gòu)成語言的基礎性和規(guī)范性的部分;而后者則是語言中個體化、靈活性、變動性的部分,是一個個具體的“話事人”(語言使用者)在具體語境中運用語言的結(jié)果,它構(gòu)成語言的外在性和具體性的部分。顯然,一方面,一個具體的言語(語言之言)要能夠被理解,必須符合語言(語言之語)的要求;但另一方面,如果沒有言語不斷的挑戰(zhàn)既定的語言,那么,一種語言就不可能有任何發(fā)展進而消亡。因此,可以說,“語言和言語是互相依存的;語言既是言語的工具,又是言語的產(chǎn)物”[11]。如果把這一論斷移用到法律的世界,則我們可以說,用來表達立法之法的各種文字不過是一種“語言之言”,而沉淀于當前語境之底層并支撐著立法這種語言之言的“語言之語”,則是當前語境中關(guān)于法律概念、法律規(guī)范、法律原則、法律精神等的共識和通識。顯然,同樣的語言之言也即同樣的立法表達,完全可能因了其背后的語言之語的不同,而被賦予不同的規(guī)范意義。舉例來說,“婦女”一詞,表現(xiàn)在刑法領(lǐng)域,即以刑法語言共同體所依憑之語言之語來解釋,則其含義可能就是指“14周歲以上的女性”,因為在刑法領(lǐng)域女性只分為“婦女”和“14周歲以下的幼女”;但如果表現(xiàn)在婚姻法領(lǐng)域,則“婦女”一詞,很可能具有的就主要是“已婚的女性”之意。如果承認這一點,那么,反過來其實也就意味著:用以表述立法之法的語言之言本身,其實什么也不意味著,或者說,可以意味著很多可能的意義,欲準確確立其規(guī)范意義,必須同時結(jié)合用法者所依憑的語言之語方有可能。簡言之,只要我們承認索緒爾關(guān)于“語言之言”與“語言之語”的劃分,邏輯上就只能承認:所謂一個法律條文的規(guī)范意義,其本身并不自明,而一定是用法者通過語言之語解釋出來的。

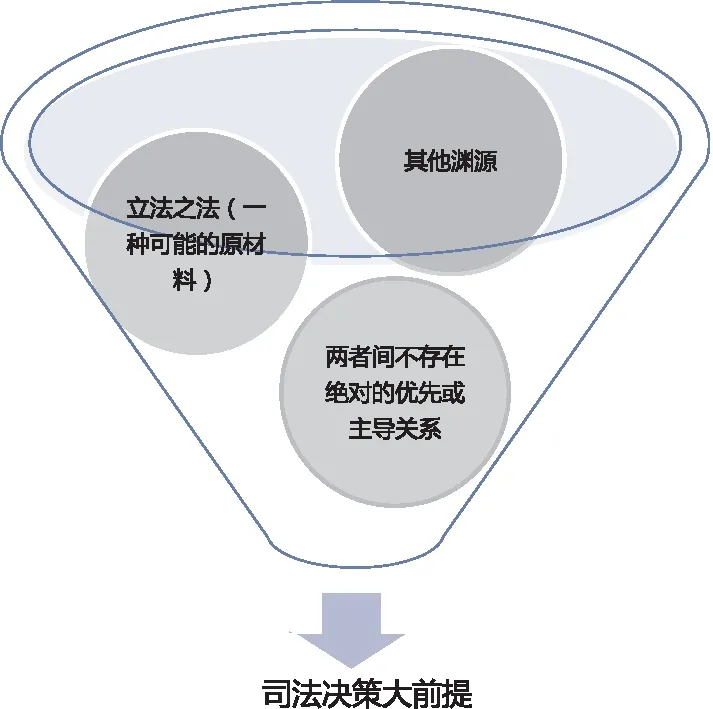

因此,立法之法之需要解釋,是一種必然,這意味著即便在用法者并未溢出立法之法尋求其他淵源構(gòu)造大前提的情況下,用法之法與立法之法也并不同一,也仍然是法官造法的產(chǎn)物。相對應地,同樣可以用圖表來描述,表現(xiàn)此種情形中的法官造法:

因此,立法之法之所以需要解釋,并非像部分論者所宣稱的那樣,只發(fā)生于當它出現(xiàn)缺陷等偶然情形中,而清楚、確定的法律無需解釋,“所謂民法之解釋,乃指制定法之民法典及民事特別法典而言,蓋此類民法典之法條乃抽象及一般之規(guī)定,其以文字來表示難免有缺陷,誤解、語意不清或沖突之情形,故有借解釋加以闡明其意義之必要,以補充立法之不足,如此將抽象條文之民法適用于具體的社會生活事實,才能獲得正確結(jié)論及裁判”[12]。

圖2 法官造法的第二種情形(解釋學角度的解釋)圖3 法官造法的第二種情形(語言學角度的解釋)

從邏輯上講,誤以為法律解釋只是出于偶然,其實質(zhì)很可能是因為誤會了如下兩點:

第一,誤以為對立法之法的共識性解釋并非一種解釋。譬如,如果有人問,“我國《刑法》第264條中的‘盜竊’的意義是什么?”可能所有專業(yè)人士都會脫口而出,“所謂盜竊,不就是以非法占有為目的,秘密竊取公私財物數(shù)額較大或者多次盜竊公私財物的行為”?但如果進一步追問,盜竊的這種意義,是我國《刑法》設定的嗎?顯然不是,事實上我國《刑法》自始沒有對“盜竊”進行解釋。那么,為什么大家會不約而同地認定“盜竊”具有這種意義?原因就在于,當下幾乎所有的刑法學教材都對它作了這樣的解釋,換言之,這是當前關(guān)于“盜竊”的共識性理解;再換言之,當大家不約而同地把“盜竊”用作這個意思時,其實質(zhì)不過是把對“盜竊”的共識性理解當作了它自身。然而必須明確的是,即便關(guān)于“盜竊”的這種共識性理解甚至得到了某些官方文件的確認,它也只是一種可能的理解,因為沒有人可以斷言,作為立法之法術(shù)語的“盜竊”就一定,并且只能作這種理解,甚至也沒有人可以斷言,它一定就是最可取的理解。事實上,如果作一種歷史的考察就會發(fā)現(xiàn),幾乎所有適用時間較長的立法之法,其形(外在的文字載體)或許始終如一,但其實(規(guī)范意義)卻始終在不斷地發(fā)生變化——用法者結(jié)合當前的新情勢不斷地賦予其新意義;并且,不應簡單地將這視為負面因素,因為在很多時候,這恰恰是一部立法之法能夠既保持穩(wěn)定性,又能與時俱進地緊跟社會生活的根本原因。

如果所有人都清楚意識到我們大部分時候適用的其實是關(guān)于立法之法的共識性理解,而共識性理解亦不過是一種理解,那么,就將很容易接受“法律的適用與解釋相伴生”這一命題。那么,為什么法律界往往會無視甚至否視這一命題?某種程度上,可以說是大家有意或無意的共謀。對此,我們不妨以一種倒敘的方式來作出說明:如果所有法律人都明確并宣稱“法律的適用與解釋相伴生”,那么,法律實踐中的說理更不必說“說服”就將變得不可能,因為在這種情況下,任何一個判斷,到了最后都將遇到“這不過是你的理解而已”這一“終極”反駁;相反,如果大家小心地培育并呵護某種觀點,讓后者成為共識,并確立它的權(quán)威地位,那么,法律領(lǐng)域內(nèi)的說理以及說服不僅僅可能,而且非常方便,因為一個人只要將其觀點建立在共識之上,就將獲得足夠的尊重、認同——而這,當然又會反過來加強大家對共識的呵護及尊重。可以說,當前大家不愿承認、接受“法律適用與法理解釋相伴生”這一命題的根本原因,可能正在于此。

第二,誤以為立法之法的語言符號載體本身就是法律規(guī)范本身,或者說,誤以為用以表述立法之法的語言之言,其規(guī)范意義可以自明。仍然以前述盜竊罪為例,從表面上看,當我們處以某人盜竊罪時,似乎依憑的是《刑法》第264條這個條文,但實際上當然并非如此——真正作為司法決策大前提的,永遠不是條文或表述這些條文的文字,而是蘊含在這些條文、文字中的規(guī)范意義。顯然,一個條文的規(guī)范意義并不自明,也即不會自我宣示(如“盜竊”這個符號不會自動顯示它的意義是“以非法占有為目的,秘密竊取公私財物數(shù)額較大或者次數(shù)較多的行為”,或是其他任何內(nèi)容),而必須通過用法者的解釋。這意味著,只要立法之法只能通過外部載體來表述而無法直接從立法者傳導到用法者那兒,那么,用法者所面對的就永遠只可能是規(guī)范的載體,而無法面對規(guī)范本身,規(guī)范永遠是用法者根據(jù)這些載體理解出來的。在這個意義上,我們確實可以說,所謂規(guī)范,就已經(jīng)是解釋的產(chǎn)物。而這也正呼應著學者的如下論斷,“在命令與其執(zhí)行之間有著一條鴻溝。只有理解活動才能把溝填平”,“僅僅在理解活動中它才意味著我們應當做這個。那個命令——它什么也不是,只不過是聲音、墨跡”[13];“我們經(jīng)常地認為,解釋針對的是規(guī)范。實際上,這個觀點是不可接受的,必須予以拋棄。事實上,這個觀點是建立在對文本和規(guī)范兩者之間的混淆基礎之上的。……在解釋之前,不存在規(guī)范,僅僅存在文本而已”,“先在于判決的,并不是規(guī)范,而是文本,比如說,立法者制定的文本。規(guī)范并非這個文本,而是該文本的意義。在發(fā)布一個判決之前,由法庭去解釋文本,也就是去確定文本的意義。所有的文本都有可能擁有多個意義,由法官去確定文本的意義,也即可適用的規(guī)范”,總之,“解釋的對象不是規(guī)范,而是文本”[14]。申言之,有法律規(guī)范的適用,就必定意味著相應的解釋,而“有解釋,解釋就總會有所不同”,則很顯然,真正的用法之法永遠只是關(guān)于立法之法的一種可能的解釋;甚至可以進一步說,一個法律條文在被適用、被解釋之前,到底具有怎樣的意味,其實無人清楚——如果有人清楚,也不過是他以為自己清楚而已。

在本小節(jié)的結(jié)尾處,我們不妨結(jié)合論者的如下幾段話來進行總結(jié):

假使認為,只有在法律文字特別“模糊”“不明確”或相互矛盾時,才需要解釋,那就是一種誤解,全部的法律文字原則上都可以,并且也需要解釋本身并不是一種——最后就借助盡可能精確的措詞來排除“缺陷”,只要法律、法院的判決或契約不能全然以象征性的符號語言來表達,解釋就始終必要[15]。

在讓規(guī)則符合事實(即司法決策,引者注)的過程中,法官要作出許多決定,你可以將之描述為解釋,也可以將之描述為制定特例和進行調(diào)整,但實際上就是不斷地重新制定規(guī)則。從實踐上看,這兩種表述是沒有區(qū)別的,但法官喜歡第一種說法,即解釋性的說法,因為這種說法把他們打扮成了一種更少創(chuàng)造的角色,并因此也就是更少侵犯立法權(quán)的角色[16]。

結(jié) 論

申言之,司法決策過程中并不存在所謂“嚴格依法辦案”,因為法官需要在法律的空白處尋求其他規(guī)范資源的支撐方能構(gòu)造出可以據(jù)之得出可接受性結(jié)論的審判規(guī)范;也因為,即便法官用以構(gòu)造審判規(guī)范的原材料僅限于立法之法,從立法之法到審判規(guī)范的轉(zhuǎn)變,也必定需要通過法官的解釋方有可能。顯然,無論是如上哪一種情形,其實都是法官的創(chuàng)造或再造,盡管這創(chuàng)造并非在一片虛無、無中生有且不受任何限制地進行創(chuàng)造,所謂“在審判中,無拘無束、不受羈束的完全自由是不存在的,成文法典、先例、模糊的習慣或無法溯源的技巧,成千上萬的限定條件約束著我們,限制著我們,即使我們自以為在漫游的時候,法律的職業(yè)觀念對我們也具有一種神秘的力量;它們就像空氣一樣,及時我們沒有留意它們的分量。(無論如何)分配給我們的任何自由都是有局限的”[17],但歸根結(jié)底,創(chuàng)造就是創(chuàng)造。因此,無論從哪個角度看,作為司法決策大前提的審判規(guī)范,其本質(zhì)都一定是法官造法。也只有在這個意義上,我們才能理解龐德的那個著名判斷,“無論法學家限制審判職能的純機械理論是多么完美,司法造法的過程在所有法律體制中總在進行而且會一直進行下去”[18]。

注 釋:

①“高貴之夢”(noble dream)本是哈特用來謔稱如下一種觀念的術(shù)語:相信并期待司法決策的過程中是一個追求先在的、唯一正確答案的過程;與此相對應,哈特用“渾噩之夢”(nightmare)一詞指稱那種認定司法決策過程是一個充盈著不確定性和法官能動性的觀念[See H.L.A.Hart,American Jurisprudence through English Eyes:the Nightmare and the Noble Dream,in Georgia Law Review,Vol.11(1977)]。本文借用“高貴之夢”這一術(shù)語,更多的是用其字面意義,用來形容這樣的觀念:看上去很高大上,很有吸引力,但卻不過是一種幻想,所謂“夢”。

②所謂“立法之法”,是與“用法之法”相對應的一個術(shù)語。其中,前者是指由有權(quán)者事先頒布的具有普適效力的規(guī)范,按照這一界定,以我國為例,典型的立法之法包括各級人大頒布的法律及其解釋,也包括各種行政立法及其解釋,甚至是司法機關(guān)作出的各種司法解釋;相對應地,后者即當下具體個案中用法者作出法律決策時所實際依循的大前提——顯然,此文標題中的“審判規(guī)范”是“用法之法”的一種,特指司法官(用法者的一種)在司法決策中所實際依循的大前提。另外,或許還應明確的是,本文的“審判規(guī)范”與部分論者的“審判規(guī)范”“裁判規(guī)范”有所不同。譬如,在哈特那兒,審判規(guī)范是與直接范導具體主體之行為規(guī)范具有權(quán)威約束力的一種規(guī)范,是一種重要的承認規(guī)則[詳可參見(英)哈特:《法律的概念》,張文顯等譯,中國大百科全書出版社1996年版,第92-96頁;國內(nèi)持有相關(guān)觀點的典型論者是舒國瀅,詳可參見舒國瀅:《法哲學沉思錄》,北京大學出版社2010年版,第86、94頁,等]。當然,也有些論者的“裁判規(guī)范”與本文的“審判規(guī)范”并無不同(典型者如謝暉、陳金釗,詳可參見謝暉:《民間法與裁判規(guī)范》,載《法學研究》2011年第2期;陳金釗:《論審判規(guī)范》,載《比較法研究》1999年第6期;等),也就是說,裁判規(guī)范即作為具體個案案件結(jié)論之大前提。

③司法或立法的目的到底是什么?這或許是個見仁見智的問題,但無論如何,“保護公民權(quán)利”都應是現(xiàn)代社會立法以及司法的重要目的。當然,即便我們無法對司法或立法之目的達成任何共識,僅就本文此處的討論來說,只需確認如下一點足矣:司法應該是一項有目的的活動——只要承認了這一點,那么,就足以確定,“嚴格依法辦案”只是一種手段,一種達致司法或立法目的的手段,因此,不能因為追求“嚴格依法辦案”而犧牲相應目的本身。

④典型案件與非典型案件之間的相互轉(zhuǎn)化問題,詳可參見周赟:《典型案件與非典型案件:術(shù)語、成因及其關(guān)系》,載《中國法學》2015年第5期。

⑤這是歐洲理性主義時代人們對法官角色的普遍期待。這句話本身出自(法)孟德斯鳩:《論法的精神》(上冊),張雁深譯,商務印書館1961年版,第163頁。

⑥這是1934年候任德國國民法院院長羅蘭·弗萊斯勒的話,轉(zhuǎn)引自(德)穆勒:《恐怖的法官——納粹時期的司法》,王勇譯,中國政法大學出版社2000年版,第87頁。

⑦前者最典型的例子是1949年發(fā)生的一個案件,在該案中,有位婦人為了達成與自己丈夫離婚的目的,向當局檢舉其丈夫侮辱希特勒。其丈夫當時被判死刑,但卻被送往前線。1949年,該婦人被起訴,罪名是“非法剝奪自由”(illegally depriving a person of his freedom)。婦人的辯護理由是,那是當時法院的決定。后者的典型如艾希曼,作為一個參與屠殺數(shù)千猶太人的軍官,艾希曼的辯護理由之一正是,其只是在依法履行職務。關(guān)于這兩個案例,詳可分別參見H.L.A.Hart,Separation of Law and Morals,in Ronald Dworkin ed.,The Philosophy of Law,Oxford:Oxford University Press,1977;(美)鄂蘭(Hannah Arendt,大陸一般譯為“阿倫特”):《艾希曼耶路撒冷大審紀實:平凡的邪惡》,施奕如譯,(臺北)玉山社出版事業(yè)股份有限公司2013年版,尤其是第36、119頁。

⑧主要體現(xiàn)為將“突發(fā)原因不明的傳染病”納入報告范圍。修訂后的該法第30條第一款規(guī)定,“疾病預防控制機構(gòu)、醫(yī)療機構(gòu)和采供血機構(gòu)及其執(zhí)行職務的人員發(fā)現(xiàn)本法規(guī)定的傳染病疫情或者發(fā)現(xiàn)其他傳染病暴發(fā)、流行以及突發(fā)原因不明的傳染病時,應當遵循疫情報告屬地管理原則,按照國務院規(guī)定的或者國務院衛(wèi)生行政部門規(guī)定的內(nèi) 容、程序、方式和時限報告”。

⑨這是國內(nèi)教材及著作的“通說”,最典型者如沈宗靈:《比較法研究》,北京大學出版社1998年版,第284-289頁。

⑩具體內(nèi)容是:“對不能發(fā)射制式彈藥的非制式槍支,按照《槍支致傷力的法庭科學鑒定判據(jù)》(GA/T 718—2007)的規(guī)定,當所發(fā)射彈丸的槍口比動能大于等于1.8焦耳/平方厘米時,一律認定為槍支”,有人戲稱,按照該規(guī)定,一個成年人拿一根筷子向他人投擲,就相當于放了一槍。