張仲景“可”與“不可”篇章節命名考*

姚鑫,黃作陣

北京中醫藥大學國學院,北京 100029

一部著作的章節命名體現著編書者對此書內容的理解與寫作的目的,是對章節內容的精華總結,亦是考察該書最直觀的信息。《傷寒論》在不同時期的輾轉傳抄中,每經編錄,篇幅改易,如《傷寒論》序曰:“開寶中,節度使高繼沖曾編錄進上[1]。”因此,考察其不同時期不同版本的章節命名,對我們了解該書的流傳情況具有一定的參考價值。

《傷寒論》經北宋治平二年(公元1065年)林億、孫奇校勘以后,其內容體例至今均無較大變化,稱為定本。而在東漢末年至北宋初年這800余年中,《傷寒論》傳本歧出,史志著錄忽此忽彼,差異較大。因此,我們選取北宋以前的5種古傳本,對其章節命名作出對比分析。因《脈經》卷七保存的傷寒條文只有“可”與“不可”篇,并無“三陰三陽”篇的內容,我們亦以諸版本“可”與“不可”篇的命名形式進行對比研究。

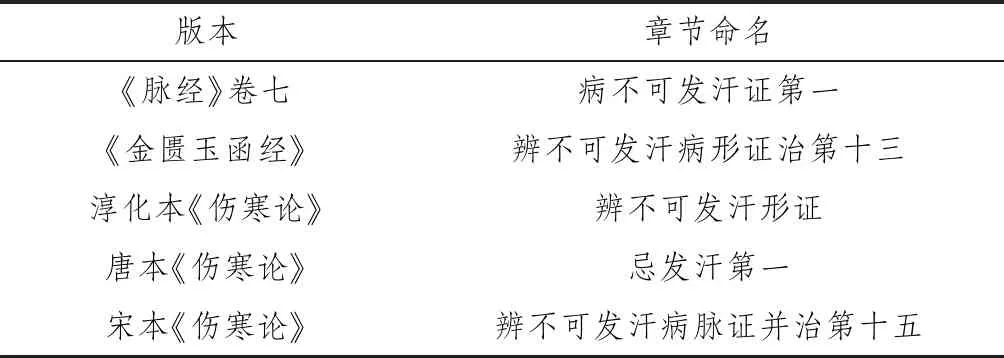

為敘述方便,我們以“不可發汗”一節為例,探討章節的命名問題,見表1。

表1 5種古傳本章節命名表

1 《脈經》卷七“病某某證”

“病某某證”條文的一般形式如:“太陽病,頭痛發熱,汗出惡風,若惡寒,屬桂枝湯證[2]。”又如:“陽明病,譫語,有潮熱,而反不能食者,必有燥屎五、六枚;若能食者,但堅耳,屬承氣湯證[2]。”其體現出的條文內涵是,先確定病名,如“太陽病”“陽明病”“傷寒”等,接下來描述病癥,如“頭痛發熱,汗出惡風”“譫語,潮熱,不能食,有燥屎”等,最后總結為具體的“屬某某湯證”,如“屬桂枝湯證”“屬承氣湯證”等。

《脈經》卷七中,“屬某某湯證”這一概念廣泛使用,已然約定成俗,有時又寫作“屬某某湯”,系為“屬某某湯證”的省文。由于二者意義相同,并不會造成誤讀,因此,亦可能是傳抄過程中部分條文脫落“證”字,但其含義仍然在強調“某某病”屬“某某證”。如“陽明病,發熱汗多者,急下之,屬大柴胡湯”[2],應為“屬大柴胡湯證”;又如“太陽與陽明合病,不下利,但嘔,屬葛根加半夏湯”[2],應為“屬葛根湯證”。事實上,《傷寒論》中“某某湯證”已經成為特定的用法,如“太陽病,桂枝證,醫反下之,利遂不止,脈促者,表未解也。喘而汗出者,葛根黃芩黃連湯主之”之“桂枝證”[2],實為“桂枝湯證”“湯”字乃省文也,又如“太陽病,過經十余日,反二三下之,后四五日,柴胡證仍在者”之“柴胡證”[2],實為“柴胡湯證”。此外,“但欲嘔,胸中痛,微溏者,此非柴胡湯證,以嘔,故知極吐下也”“傷寒五六日,嘔而發熱者,柴胡湯證具,而以他藥下之”[2]都明確指出“柴胡湯證”。

進一步考察不同版本,我們發現,“屬某某湯證”出現了另一種表達形式“宜某某湯”,如《脈經》卷七載:“太陽病,下之,微喘者,表未解故也,屬桂枝加厚樸杏子湯證[2]。”《金匱玉函經》曰:“太陽病,下之,微喘者,表未解故也,宜桂枝加厚樸杏子湯[3]。”又如《脈經》卷七載:“少陰病,下利清水,色青者,心下必痛,口干燥者,可下之,屬大柴胡湯、承氣湯證[2]。”宋本《傷寒論》曰:“少陰病,下利清水,色青者,心下必痛,口干燥者,可下之,宜大柴胡湯、承氣湯[1]。”此類改動約10處,數量較多,二者意義完全相同,并無過分解讀的必要。

因此,“屬某某湯證”“屬某某湯”“宜某某湯”三者意義相同,是輾轉傳抄中形成的不同指示用語,與“某某湯證”一樣皆在凸顯“證”的重要意義。《黃帝內經》中“證”字使用得極少,《靈樞經》中并無“證”字,《素問》中也僅有一個“證”字。而到了張仲景時期,“證”已經被推崇備至。《脈經》卷七“可”與“不可”篇編排的形式亦是“病某某證”,有別于“某某脈證”,欲明白這種變化,我們接下來進一步分析。

2 《金匱玉函經》“辨某某病形證治”

《金匱玉函經》“可”與“不可”篇章節命名的形式為“辨某某病形證治”,如“辨不可發汗病形證治第十三”“辨可發汗病形證治第十四”等,與《脈經》卷七存在較大差異。

至于為何會出現“辨某某”,而不再是《脈經》卷七“病某某”的命名形式,我們認為這與南北朝時期《辨傷寒》的出現有關。錢超塵先生指出:“仲景《傷寒雜病論》在晉代已經分化為《辨傷寒》九卷及《雜病方》八卷之目[4]。”如陳延之《小品方》引證的醫書目錄即有:“張仲景《辨傷寒并方》有九卷,而世上不啻九卷,未測定九卷,今且以目錄為正[5]。”又如《隋書·經籍志·醫方類》注:“梁有張仲景《辨傷寒》十卷,亡[6]。”那么,由《脈經》卷七之“病某某”轉變成《金匱玉函經》之“辨某某”,很可能受到此時期“辨傷寒”出現的影響。章節命名的轉變,與《辨傷寒》的出現發生在同一時期,二者之間必然有著某種聯系。

至于為何出現了“某某病形證治”這種命名形式,其核心是關于“形證”的出現。《金匱玉函經》中沒有“癥狀”一詞,而用“形”或“證”表示“癥狀”,如“若其形如瘧狀,一日再發,汗出便解,與桂枝二麻黃一湯[3]。”又如“傷寒頭痛,翕翕發熱,形象中風,常微汗出[3]。”又如“其形相象,根本異源[3]。”“形”就是“癥狀”,即“證”。又如“形脈多不同,此愈非法治,但醫所當慎,妄犯傷榮衛”[3]中,“形脈”即“證脈”。因此,《金匱玉函經》之“形證”與《脈經》卷七之“證”意義相同,“形證”應當屬于同義復用詞語,同義復用的一個重要語用功能是增強表達的力量和增加強調的作用[7]。從詞義學的角度來看,由早期的單字表詞義,到復用詞語,再發展到復合字表詞義是詞義發展的一般規律。

3 淳化本《傷寒論》“辨某某形證”

淳化本《傷寒論》“可”與“不可”篇章節命名的形式為“辨某某形證”,如“辨可發汗形證”“辨不可發汗形證”等,與《脈經》卷七存在較大差異,而與《金匱玉函經》則十分相似。錢超塵先生曾明確指出:“淳化本《傷寒論》是可以確切考證出來的流行于六朝時期的古本《傷寒論》[7]。”淳化本《傷寒論》與《金匱玉函經》成書時代接近,二者目錄的命名亦十分接近,“辨某某形證”是南北朝時期章節命名的特征之一。

與其他傳本相比,淳化本《傷寒論》疏于讎校,不利于流傳和研習,但也因如此,保存了較多古傳本的原貌,對于我們借助文本發生學探討版本關系提供了較多線索。在淳化本《傷寒論》[8]“辨病不可火形證”一節中,辨字后多出一“病”字,顯得格外特殊,校勘者以衍文為由,將“病”字徑刪。我們認為,這很可能是六朝抄書者在將《脈經》卷七“病不可火證”改為“辨不可火形證”過程中的漏改,而成“辨病不可火形證”,并非純粹衍文。由此,我們亦可看到,在南北朝時期,《張仲景藥方》十五卷離析為《辨傷寒》九卷與《雜病方》八卷的過程中,“辨”字的重要地位逐漸凸顯,“可”與“不可”諸篇亦由原來的“病某某證”轉變為“辨某某形證”或“辨某某病形證治”。由于淳化本《傷寒論》“可”與“不可”篇的章節命名接近于《金匱玉函經》,我們暫將其歸入“辨某某病形證治”的命名形式中。

4 唐本《傷寒論》“忌宜”

唐本《傷寒論》比較特殊,其章節是以“忌某某”“宜某某”的形式命名,如“忌發汗第一”“宜發汗第二”“忌吐第三”“宜吐第四”等,與《脈經》卷七、《金匱玉函經》等皆不相似。這是由于孫思邈對“可”與“不可”篇的章節命名做出了修改所致。

同時,對《脈經》卷七、《金匱玉函經》等版本中的“不可”,孫思邈幾乎都改為了“忌”,如《脈經》卷七載:“少陰病,脈細沉數,病為在里,不可發其汗[2]。”唐本《傷寒論》載:“少陰病,脈細沉數,病在里,忌發其汗[9]。”又如《金匱玉函經》“咽喉干燥者,不可發其汗[3]。”唐本《傷寒論》載:“咽喉干燥者,忌發其汗[9]。”對《脈經》卷七、《金匱玉函經》等版本中的“可”或“當”字,孫思邈多數都改為了“宜”字,如《脈經》卷七:“陽明病,脈遲,汗出多,微惡寒者,表為未解,可發其汗[2]。”唐本《傷寒論》載:“陽明病,其脈遲,汗出多而微惡寒者,表為未解,宜發其汗[9]。”又如《脈經》卷七載:“少陰病,飲食入則吐,心中溫溫欲吐,復不能吐,當遂吐之[2]。”唐本《傷寒論》載:“少陰病,其人飲食入則吐,心中溫溫欲吐,復不能吐,宜吐之[9]。”在整部《千金翼方》中“忌”字出現了199次,“宜”字出現了254次[10];唐本《傷寒論》中“忌”字出29次,“宜”字出現110次,系孫思邈作出的大量調整。然而孫思邈對“可”與“不可”章節的命名作出的調整,卻并未在后世引起較大影響。

5 宋本《傷寒論》“辨某某病脈證并治”

宋本《傷寒論》“可”與“不可”篇章節命名很大程度上繼承了《金匱玉函經》,為“辨某某病脈證并治”的形式,如“辨不可發汗病脈證并治第十五”“辨可發汗病脈證并治第十六”等。林億等人在校訂《金匱玉函經》序文中說:“《金匱玉函經》與《傷寒論》同體而別名,欲人互相檢閱而為表里,以防后世之亡逸[3]。”宋本《傷寒論》與《金匱玉函經》為同一祖本,亦可追溯到南北朝時期。因此,其篇章的命名亦理應與《金匱玉函經》相近。相比之下,諸多文獻學者都認定《金匱玉函經》為更早的古傳本[11]。

宋本《傷寒論》與《金匱玉函經》章節命名的不同之處在于其將“形證”改為了“脈證”。通過書中大量論脈以及脈證結合的條文來看,“脈證”的命名方式似乎更為合理,而且《傷寒論》中即有“觀其脈證,知犯何逆,隨證治之”的論述[1]。由“形證”發展為“脈證”,亦體現了脈診地位的上升。現今傷寒學中反復強調的“脈證并治”,一定程度上是受到宋本《傷寒論》章節命名的影響。雖然如此,在“可與不可”篇,“形證”亦有其可取之處,如“咽喉干燥者,不可發汗”“淋家,不可發汗”“下利清谷,不可攻其表,汗出必脹滿”[1]等一部分條文并無對脈診的描述,此時“形證”則更為合理。

6 結語

不同時期不同傳本的“可與不可”篇章節命名不盡相同,這些不同時期的命名大致經歷了從“病某某證”到“辨某某病形證治”再到“辨某某病脈證并治”這3個主要階段,從“病某某”到“辨某某”的轉變,可能受到南北朝時期《傷寒雜病論》離析出《辨傷寒》的影響。“證”與“形證”意義相同,由單字“證”表詞義發展為同義復用詞語“形證”表詞義,最后,隨著脈診地位的凸顯而上升到“脈證”。“屬某某湯證”“屬某某證”“宜某某湯”三者意義相同,是輾轉傳抄過程中出現的不同形式的指示用語,三者與“某某湯證”一樣皆在凸顯“證”的重要意義。孫思邈將唐本《傷寒論》“可”與“不可”篇章節命名調整為“忌宜”的形式,又將“不可”二字改為“忌”字,將部分“可”或“當”字改為“宜”字,但并未對后世產生較大影響。淳化本《傷寒論》“可”與“不可”篇的章節命名與《金匱玉函經》為同一系統,宋本《傷寒論》的章節命名繼承《金匱玉函經》而來。