價值鏈協同視角下的智能出版與智能閱讀

徐麗芳?田崢崢

【關? 鍵? 詞】人工智能;智能出版;智能閱讀;價值鏈;協同數字出版

【作者單位】徐麗芳,武漢大學數字出版研究所,中宣部“可信數字版權生態與標準重點實驗室”;田崢崢,武漢大學信息管理學院出版科學系。

【基金項目】文化名家暨“四個一批”人才工程項目“中國科技出版國際傳播戰略研究”中期成果。

【中圖分類號】G230.7 【文獻標識碼】A 【DOI】10.16491/j.cnki.cn45-1216/g2.2021.13.001

隨著互聯網、物聯網、大數據、云計算等信息技術的發展,以深度神經網絡為代表的人工智能技術開始飛速發展。“Artificial Intelligence”(AI)由美國計算機科學家約翰·麥卡錫(John McCarthy)在1956年8月的達特茅斯會議上正式提出。AI試圖把握智能的實質,并讓機器能夠做出類似人類智能的反應。自20世紀70年代代表AI由理論研究走向實際應用的專家系統出現以來[1],其在各行各業已有不同程度和范圍的應用。在醫療領域,它推動了就診流程、醫學診斷、藥物研發等工作和流程的智能化,如利用人工智能系統診斷皮膚癌已經達到專業醫生水平;在法律領域,它幫助實現法律條文及判決書智能檢索、類案智能推送等;在金融領域,它帶來無人銀行、智能客服與智能風控等服務。而在出版領域,AI催生了“智能出版”“智能閱讀”等新型出版與閱讀模式,正在重塑傳統出版價值鏈及其價值增值環節。

一、價值鏈視角下的智能出版與智能閱讀

從傳統出版價值鏈角度來看,閱讀是出版的消費環節。而智能技術背景下,智能出版與智能閱讀在新價值鏈中呈現互融、互動的一體化態勢,于是實現兩者的協同發展成為一個十分必要和緊迫,也更為復雜的問題。

1.智能出版與智能閱讀

縱觀人類出版與閱讀發展史可以發現,每一次技術變遷都帶來了出版與閱讀構成要素、發展模式、實踐路徑等或緩慢或劇烈的變革。因此,或可從技術邏輯出發來理解智能出版與智能閱讀。在供給端“出版”一側,智能技術的發展與漸趨成熟在機器參與內容創作、大數據輔助選題決策、自動編校以及定向推廣和傳播等方面為出版提供支撐,改變了傳統出版的內部景觀與外在形式,使出版流程、產品與服務呈現自動化、系統化乃至智能化的特點。在需求端“閱讀”一側,智能技術的不斷革新與累積性發展賦予機器某種程度的“智能”并使之成為新閱讀主體;與此同時,機器強大的計算能力不斷拓展人類閱讀能力和水平的邊界。值得注意的是,智能閱讀的直接主體是能夠處理大信息量、高復雜度內容,擁有一定智能水平的機器——計算機,而不是人類。

機器并非第一次參與出版,但是,以往無論是用紙張復制文字以實現文字產品高速生產與傳播的印刷機,還是復制電子信號推動音像制品傳播的錄像機、錄音機等,抑或復制數字信號使文化大眾化達到新水平的早期計算機與互聯網,機器所發揮的作用多可借助德國哲學家瓦爾特·本雅明(Walter Benjamin)所提出的“機械復制”(Mechanical Reproduction)來概括。機器也用于出版活動的管理,如以系統化管理思想為指導,借助計算機為出版企業決策層和員工提供決策手段的企業資源計劃系統(Enterprise Resource Planning, ERP)[2],以及人機(計算機)集成的能進行信息收集、傳遞、儲存、加工、維護和使用并利用計算機輔助人類決策的管理信息系統(Management Information System, MIS)等[3]。但是,無論機械復制還是輔助管理決策,機器的每一次啟動和運行都需要得到人類的指令。如今,由于智能技術已進入自動模仿人類思維的機器學習階段[4],擁有智能的機器能夠在出版活動中進行某種程度的“創造”。因此,所謂智能出版,即應用人工智能技術使出版業務、管理和決策等活動更加智能化的新型出版業態[5-6]。所謂智能閱讀,即應用人工智能技術(的機器)從任意編碼系統解讀所掌握數據、信息所含意義的過程。在2018年由斯坦福大學發起的文本閱讀理解挑戰賽中,微軟亞洲研究院和阿里巴巴所開發的人工智能閱讀產品的測試成績甚至超過了人類選手的得分。但是,無論智能出版還是智能閱讀,當前無疑還處在智能化發展的初期階段。

智能出版與智能閱讀都是人工智能技術應用于相應活動后的產物,因此兩者具備一些共性特點。首先,其直接主體都是具備一定智能水平的機器或程序;其次,迄今為止兩者應用一系列相似的人工智能技術,并遵循一套類似的底層運行邏輯。目前,這些人工智能技術主要包括使機器能夠使用人類語言交流的自然語言處理技術;幫助機器表示、存儲所掌握信息的知識表示技術;使機器運用所存儲信息回答問題甚至得出新結論的自動推理技術;作為人工智能核心技術與實現手段、賦能機器適應新情況,并可進行檢測和預測活動的機器學習技術[7]。而當下人工智能主要的運行邏輯是依托神經網絡等新技術,模擬人腦運行機制讓機器對大量數據進行挖掘與分析,從中總結特征與規律,以進一步掌握智能行為方式并不斷迭代。這也被稱為深度學習(Deep Learning),它作為當前新一波的人工智能潮流[8],有力地推進著各領域智能化的步伐。

2.價值鏈分析

無論是早期的企業價值鏈理論,還是后來國際分工現象所催生的全球價值鏈理論,其核心觀點都在于:一個產品的生產過程,可以劃分為多個增值環節,其中創造價值、決定企業經營成敗和效益的可以是位于上游的產品研發、創意設計,也可以是中游的產品制造、質量控制,或是下游的品牌推廣、售后服務等[9]。

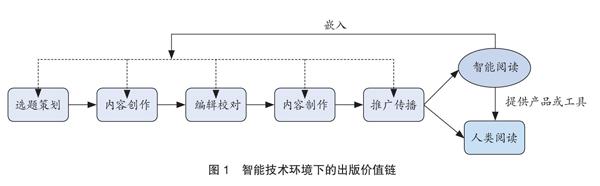

那么,智能出版和智能閱讀在價值鏈中是何關系?在傳統出版價值鏈中,閱讀作為消費環節雖然是價值實現的重要指標,但是對企業而言并不產生價值增值,因此并不在以出版社為代表的出版企業價值鏈、以印刷商為代表的復制企業價值鏈、以書店為代表的發行企業價值鏈之中。或者說,閱讀作為消費者價值鏈的重要環節,雖然牽引或者推動著出版行業、企業的價值鏈運行,但本身并非后者的組成部分。但是,智能技術引入出版和閱讀后使得兩者的關系發生了變化。人類的生產器官主要包括體力與智力兩種要素,機器的生產器官也與此類似:動能自動化標志著機器“體力”器官的發育成熟;人工智能標志著其“智力”器官也開始發育并走向成熟[10]。在智能技術背景下,機器部分地成為出版和閱讀的主體。而且,智能閱讀幾乎滲入每一個智能出版的價值增值環節,并作為后者的必要條件之一而存在;尤其在創作環節,智能閱讀可謂機器創作的先決條件;同時,智能閱讀作為新增的智能出版增值環節,提供獨立的產品或工具,幫助人類讀者更高效地閱讀。這意味著,智能閱讀成了智能出版價值鏈的有機構成要素甚至獨立價值增值環節(見圖1)。

最近的千年之交,已經運行、演化了1500余年的印刷出版系統達到了其歷史發展的巔峰并開始走向衰落。所謂日中則昃,月盈則食,天地盈虛,與時消息(出自《易·豐》)。而印刷出版系統面對人類社會新一輪信息爆炸左右支絀的窘狀,則早在20世紀40年代中期計算機問世開啟全世界范圍內的第一次信息革命時就已注定。以圖書出版和消費為例,年度出書品種飛漲、單品種印量持續下降、圖書庫存高企、人均年度圖書閱讀量卻徘徊不前——這在很多國家成為普遍的現象。這種種并非孤立的混亂現象,是在信息傳播技術沖擊下,全球出版業乃至整個內容產業舊系統、舊范式開始崩解而新系統、新范式尚未建立之時的征象。用協同學(Synergetics)的觀點來看,人類的出版系統已經遠離平衡態;當下和未來,整個系統必須通過與外部物質、能量的交換,以及內部的協同作用,來重新達成時空結構和功能上的有序性。協同論的創始人,聯邦德國斯圖加特大學教授、著名物理學家赫爾曼·哈肯(Hermann Haken)認為,當一個系統的子系統之間關聯運動比較弱,無規則獨立運動占據主導地位時,整個系統就會處于無序狀態;一旦關聯運動占據主導地位,整個系統便會出現由關聯運動決定的協同運動,從而呈現宏觀有序的結構。其中,子系統之間的關聯被看作“使一切事物有條不紊地組織起來的無形之手”[11],也被稱為決定系統有序結構的“序參數”[12]。而AI技術,很可能是出版系統重歸平衡態的序參數之一。在生產環節,面臨海量、多元、異構數據和信息,需要借助AI搜索、序化組織和分析信息,發現潛藏的規律和規則,以促進出版業務、管理、決策的高效運行,從而出版附加值更高的出版物;在閱讀環節,面臨信息過載壓力的讀者同樣需要利用AI技術、產品或服務來規避無效閱讀、提高閱讀效率。結果是,各業務環節和閱讀作為出版的子系統,由于部分地擁有共同主體(智能計算機)并共享相似的底層運算邏輯,它們之間就有了連接、協同的可能性;而要消化并利用AI,以創造最大價值為目標重塑傳統出版價值鏈,進而實現整個出版業態的智能化升級,則各智能化價值增值環節的協同就成為迫切需要解決的問題。就智能閱讀和智能出版兩者而言,主要通過兩種途徑來實現前述目標:一是智能閱讀深度嵌入出版價值鏈各環節發揮基礎作用;二是智能閱讀延伸出版價值鏈,成為其新增的價值增值環節。

二、智能閱讀:價值鏈的滲透

從智能出版價值鏈來看,智能閱讀作為基礎要素幾乎已嵌入、滲透于每一個價值增值環節。其在每個環節中的作用也許不易覺察,更沒有被冠以“智能與閱讀”之名;但是,這些“隱而不顯”“有實無名”的活動,其實質是智能閱讀,即機器對數據、信息、內容及其所含意義的掌握、解讀——以此為基礎,出版各環節的智能化才有可能實現。其中,協同發展主要表現為智能閱讀嵌入智能出版各環節,以幫助實現流程與所提供產品或服務智能化的過程。

1.選題策劃環節

選題策劃位于出版價值鏈的前端,在把控出版方向與保證出版質量等方面發揮著重要作用。傳統選題策劃多依賴編輯的個人經驗、知識儲備與預見能力等,具有明顯的個人主觀傾向。因此,許多原本可以暢銷的選題,很可能因為編輯偏好等因素被忽視,如《哈利·波特與魔法石》曾被12家出版商拒絕,《暮光之城》在出版前也遭到14次拒稿,《飄》更是被連拒38次。

基于大數據的智能技術一定程度上可減輕編輯主觀性帶來的不良影響:通過收集并分析讀者個人數據,從中得出讀者偏好,描繪讀者期望閱讀的圖書,并據此展開選題策劃;或通過閱讀以往海量暢銷出版物、近期社會熱點事件、產業政策文件等,總結當下最有可能暢銷的主題、風格、基調等,進而策劃符合讀者喜好、市場趨勢和政策引導的選題。2016年美國出版《暢銷書密碼》一書。作者朱迪·阿徹(Jodie Archer)和馬修·L·喬克斯(Matthew L Jockers)用名為“暢銷零距離”的算法讓機器“閱讀”過去30年間出版的20000個小說文本后,得出影響小說暢銷的2799個通行元素。阿徹和喬克斯坦承,這“會讓部分人很開心,部分人很氣惱,還有不少人持懷疑態度”[13]。但是,《衛報》的評論仍然認為:“這可能徹底改變出版業。”[14]

2.內容創作環節

智能閱讀是智能化內容創作的重要前提:一方面,機器智能閱讀后的結果將成為輔助人類作者創作的工具;另一方面,海量“閱讀”和在此基礎上的有效分析也是機器創作的先決條件。

此環節中的智能閱讀極度依賴深度學習技術。這也是目前機器學習研究中的熱點。傳統機器學習的效果很大程度上取決于人工設計數據表示和輸入特征的有效性;而深度學習則試圖通過建立深度神經網絡來自動完成數據表示和特征提取工作,且強調最終提取出不同程度與維度的有效表示以提高對數據的解釋力[15]。同時,機器也掌握了一些角色設置與情節推進的技巧,從而既為人類寫作提供參考,又支撐機器創作。如為圖書出版、電影和電視行業提供服務的平臺StoryFit在應用深度學習技術后,從文本中提取大量故事關鍵特征,并量化情緒、語氣和性格等要素,為人類作者提供豐富數據[16],幫助其完成內容創作。此外,機器在“閱讀”大量內容的基礎上,也已具備文本生成能力。谷歌大腦(Google Brain)便是通過閱讀、學習、吸收上萬部小說中遣詞造句的精華,來生成流利與熟練的句子[17]。目前,機器不但能夠撰寫簡單的新聞報道,還能夠創作詩歌、小說等文學作品。如微軟小冰寫作的被稱為“人類史上首部人工智能靈思詩集”的《陽光失了玻璃窗》[18];又如,由機器創作的《電腦寫小說的那一天》《真愛》等。

3.內容編校環節

智能技術下的編校環節同以往相比也發生了變化。20世紀末出現的“工智通”“黑馬”等自動校稿軟件能夠識別錯字、漏字、標點錯誤等問題,但很難有效識別數字符號、圖表公式等專業領域問題[19],也無法在上下文語境中處理語句問題。人工智能由于賦予了機器自然語言處理和深度學習的能力,機器在“閱讀”“學習”大量文本內容、語料庫、詞庫以及規則庫后,可擁有較強的語義分析和詞匯聯系能力,因而能夠更智能地實現機器自動查錯與糾錯。另外在學術出版領域,當前許多判定抄襲、剽竊的算法都是逐字匹配的。比如抄襲者換用同義詞、近義詞便可以規避被判定為抄襲的風險,但擁有語義分析與詞匯聯系能力的機器可以識別整個句子或段落的組成部分,從而更好地判定是否為抄襲[4]。

4.內容推廣和傳播環節

僅2019年我國便出版了22.5萬種新版圖書,加上重印書,年出書品種達到50.6萬種[20]。在這樣規模的圖書市場上,讀者往往難以找到最合適的圖書,圖書也很難找到合適的讀者。但智能閱讀可以幫助更好地解決這個問題,實現“為人找書”“為書找人”的平衡。智能化的機器“閱讀”圖書后,會對圖書文本進行處理,隨后從中提煉關鍵元素;再借助大數據分析讀者個人信息,將讀者從群體中剝離出來,成為單個具有異質性需求的“顆粒”,然后在此基礎上實現圖書與讀者的精準匹配,幫助出版商實現“我所給的正是你想要的”這一目標[21]。比如為媒體和出版行業提供推廣服務的人工智能平臺英特羅格(Intellogo)通過機器對內容的“閱讀”,判定內容主題、類型、情感等,同時結合讀者行為數據,預測讀者需求并為其推薦內容。Intellogo創始人尼爾·巴爾薩澤(Neil Balthaser)堅信:“平臺能夠為傳統和獨立出版商提供洞察內容的新視角和圖書銷售的新機會。”[22]

三、智能閱讀:價值鏈的延伸

信息自互聯網產生以來就呈現爆炸式增長態勢,預計到2035年全球數據產生量將達到2142 ZB[23]。這使得人們在生活、學習和工作中普遍面臨信息過載的壓力。在大眾出版領域,內容平臺往往向用戶提供基于智能閱讀的服務,主要表現為內容的個性化推薦。在教育出版和泛知識服務領域,在信息推送之外還發展出智能問答系統、智能導師等新興產品和解決方案。而在科技出版領域,智能閱讀的需求尤甚,僅2010—2020年,美國便發表了421萬篇論文,排在第2位的中國發表了302萬篇論文[24]。如此浩繁的文獻,不只是數量,其復雜程度與邏輯關聯也都遠在個人的處理和解讀能力之外,僅依靠人類自身已無法完全了解、吸收哪怕是單個學科領域的信息和知識。于是,“遙讀(Distant Reading,又譯作“遠距離閱讀”“遠讀”)”“策略性閱讀(Strategic Reading)”等新智能閱讀形態應運而生,并作為獨立的增值環節延伸了科技出版價值鏈。

1.遙讀

斯坦福大學弗蘭科·莫雷蒂(Franco Moretti)教授于2000年在《關于世界文學的猜想》中提出遙讀概念。他對遙讀的定義是:“通過聚合和分析大量數據來理解文學,而不是研讀特定的文本。”[25]現在,遙讀通常指在面對信息量大、復雜度高的文本內容時,利用機器計算、聚類、分析文本,從中檢索和提取代表文本主題的詞句、短語以得到文章主題的快速閱讀方法。遙讀不需要人類讀者來閱讀文本;閱讀實際上被“外包”給了機器[26];通過機器閱讀歸納人工無法總結出的模式特征與規律,幫助人類讀者提高信息獲取和處理效率。盡管遙讀被一些研究者指為會在一定程度上導致文字被機械化切割,并粗暴地重組為自動聚類的短信流和維基詞條一般的快讀素材[27],忽視甚至破壞文本的完整性,但是,它仍然預示了廣闊的應用前景。

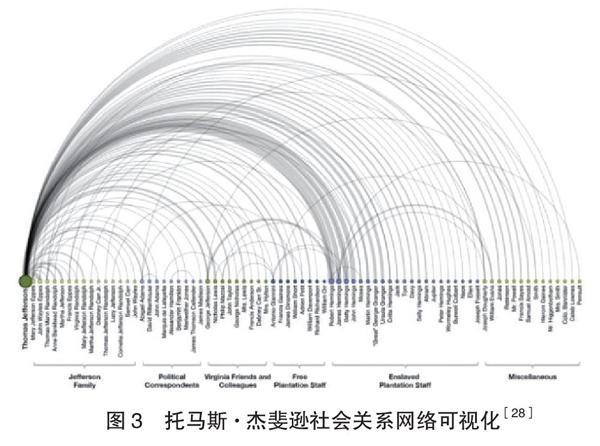

遙讀使個人得以消化體量龐大的文本內容,并對這些內容有一個宏觀和全局層面的把握。莫雷蒂利用計算機分析1740—1850年出版的7000本英國小說標題,發現隨時間推移,標題越來越短,由此提出“短標題有何吸引力?”“作者為何逐漸需要采用更短的標題?”等問題,結果發現這與圖書數量增加導致的市場競爭加劇密切相關。如果沒有以計算機為主體的遙讀,這些研究問題可能永遠不會被提出,更遑論得到研究發現。此外,約旦國王學院專設了一門遙讀課程,讓學生使用Wolfram語言對大規模文本進行計算分析,從中總結出可能存在的特征與規律。而由歐盟“地平線2020”計劃所資助的歐洲文學史遙讀項目(Distant Reading for European Literary History)通過分析大量文學文本,創建歐洲文學文本集語料庫;開發適合歐洲多語言文學傳統的文本分析方法;基于以上資源和方法,重新評估文學史中的關鍵定義和概念,甚至幫助作者改變歐洲文學史的寫作方式。事實上,遙讀已經超越其所起源的文學領域,進入歷史、歷史地理、考古學等更廣闊的學科研究領域,成為數字人文中極有價值的研究手段。如萊比錫大學和貝魯特美國大學的兩位學者創建了名為“中世紀地名可視化”(Visualizing Medieval Places)的項目,他們以中世紀法語文本語料庫為基礎,將其中所提及的地名投射到地圖上,以實現文本中地理空間信息的可視化(見圖2)。又如,佐治亞理工學院數字人文實驗室對文獻中托馬斯·杰斐遜(Thomas Jefferson)的社會網絡關系進行分析并進行了可視化表示(見圖3)。

2.策略性閱讀

2009年,伊利諾伊大學厄巴納—香檳分校信息科學學院的艾倫·雷尼爾(Allen Renear)教授和卡羅爾·帕爾默(Carol Palmer)教授在《科學》雜志上發表《策略性閱讀、本體和科學出版的未來》一文,探討科學研究中的策略性閱讀,即學者同時對多篇論文進行搜索、篩選、瀏覽、鏈接、注釋和分析內容片段,以高效收集信息的行為[29-30]。這并非是新出現的閱讀活動。專業讀者在閱讀過程中往往采取一系列策略,根據閱讀目的和具體任務隨時調整閱讀,與文本互動并建構意義。但是,以往這種策略性閱讀多以人工方式展開,而雷尼爾和帕墨則強調它必須依靠機器進行,借助機器的強大計算能力以及文本挖掘、語義分析等技術從大量文獻中找到符合需求的信息,目的是幫助學者避免不必要的閱讀。

PubMed、WOS、CiteSeer、Scopus、谷歌學術等數字索引、檢索和導航資源的主要功能之一就是幫助研究者無須閱讀單篇文章就可利用大量相關信息;而在許多學科領域,正在廣泛地構建、開發和應用學科相關的本體和科學數據,兩者結合而生的策略性閱讀,將會引發更加快速、更加間接的文獻閱讀和使用行為。策略性閱讀功能的實現,需要出版商或圖書館將之作為一個功能插件嵌入應用程序,或者作為獨立的工具或產品提供給學者使用。如Textpresso,這是一個基于本體的生物科學文獻文本挖掘系統,其在已有基因本體(Gene Ontology, GO)的基礎上構建了33個類別的生物本體[31]。對于機器閱讀文獻后從中提取的題名、摘要、引言等純文本信息,Textpresso根據所構建本體用XML進行標注;再與所提取出的作者、機構、參考文獻、文獻鏈接等信息共同存入數據庫中,從而實現強調語義的知識檢索,提高文獻檢索的查全率和查準率,幫助學者減輕閱讀負擔。又如iHOP同樣是提供文獻挖掘服務的系統,通過機器對數百萬個PubMed文檔的閱讀,自動提取關鍵句,以基因和蛋白質作為連接句子的中介建立起信息網絡,將其中的文檔轉換為配備強大導航功能的信息資源[32]。研究人員輸入基因或蛋白質名稱,iHOP便可顯示所有相關文章,極大節省了學者搜尋文獻的時間。未來隨著文本挖掘、自然語義處理等技術水平的提高,借助本體的策略性閱讀工具必然會更加完善。

四、結語

技術的更迭總會引起出版領域的變革。造紙術和印刷術使知識大范圍傳播成為可能,促使在場聽讀和朗讀行為隱退,使默讀行為廣為流行。而印刷文化默讀的孤獨性和理性思考,有助于建構“理性的自主的自我”,或者說,發揮人類理性主體建構功能[33]。電子技術讓出版告別鉛與火,走向光與電[19],人類社會的出版和閱讀行為有了前所未有的變化。智能技術介入出版領域后,智能出版與智能閱讀產生,傳統出版價值鏈被重塑:一方面,智能閱讀深深地嵌入智能出版價值鏈中,并在幾乎每一個價值增值環節發揮作用;另一方面,智能閱讀作為獨立的增值環節延展了出版價值鏈,使出版商在內容產品交付形態和解決方案上有了更大的余地。無疑地,智能閱讀是實現智能出版的重要前提,而兩者在價值鏈中緊密、錯綜的交融關系使得協同發展變得尤為緊迫和重要。所謂協同,即兩個或兩個以上不同主體、事物通過協調或合作方式共同完成某一目標的過程[34]。這種協同,既是智能閱讀與智能出版增值環節合作實現智能化的協同,又是智能閱讀融入并延展智能出版價值鏈的協同,最終指向為整條出版價值鏈創造最大化價值這一共同目標。

|參考文獻|

[1]王君,廖華杰,宋澤生,等. 淺析人工智能技術在5G時代的發展與應用[J]. 科技與創新,2021(7):172-173+175.

[2]張曉靜. 人力資源管理在事業單位中的應用探究[C]//北京科學技術情報學會. 創新發展與情報服務. 北京:北京科學技術情報學會,2019:5.

[3] 柳克勛,金光熙. 工業工程實用手冊[M]. 北京:冶金工業出版社,1993.

[4]趙樹旺,付佳. 人工智能在美國出版業中的應用、問題與啟示[J]. 出版發行研究,2019(10):81-85.

[5]胡玉璽,王雨薇,程海威. 智能出版:智媒時代傳統出版業務的轉型升級方向[J]. 科技與出版,2020(11):56-63.

[6] 張新新. 智能出版:現代出版技術原理與應用[M]. 北京:人民出版社,2021.

[7]STUART J. RUSSELL, PETER NORVIG. 人工智能:一種現代的方法[M]. 殷建平,祝恩,劉越,等,譯,北京:清華大學出版社,2013.

[8]孫克,魯澤霖. 人工智能在電子商務中的應用發展趨勢研究[J]. 貴州社會科學,2019(9):136-143.

[9]什么是價值鏈[EB/OL]. (2019-10-24)[2021-07-15]. http://tjsmep. ezweb2-2. 35. com/qiyechengchangzaz

hi-131732-18894-item-86719. html.

[10]劉方喜. 當機器成為藝術生產主體:人工智能引發文論生產工藝學轉向[J]. 江海學刊,2019(3):119-128.

[11]赫爾曼·哈肯. 協同學:大自然構成的奧秘[M]. 凌復華,譯. 上海:上海譯文出版社,2005.

[12]郭治安,等. 協同學入門[M]. 成都:四川人民出版社,1988.

[13]暢銷書“密碼”[EB/OL]. (2016-09-12)[2021-07-

15]. http://ent. chinadaily. com. cn/2016-09/12/content_2677

3976. htm.

[14]KELTON REID. How the Author of “The Bestseller Code” Jodie Archer Writes: Part One[EB/OL]. (2016-11-07)[2021-07-15]. https://rainmaker. fm/audio/writer/jodie-archer-file-one/.

[15]奚雪峰,周國棟. 面向自然語言處理的深度學習研究[J]. 自動化學報,2016(10):1445-1465.

[16]MOLLY FLATT. StoryFit offers AI insights to drive publishers decisions about books[EB/OL]. (2019-04-17)[2021-07-15]. https://www. thebookseller. com/futurebook/storyfit-offers-ai-insights-drive-publishers-decisions-about-books-992766.

[17]李祖平. 穿透靈魂:深閱讀與智能出版傳播研究[M]. 北京:科學技術文獻出版社,2019.

[18]宋偉,劉禹希,王金金. 智能出版:開啟后數字出版新業態[J]. 傳媒觀察,2018(8):24-29.

[19]范軍,陳川. AI出版:新一代人工智能在出版行業的融合創新[J]. 中國編輯,2019(5):64-71.

[20]2019年新聞出版產業分析報告[EB/OL]. (2020-11-04)[2021-07-15]. https://www. chinaxwcb. com/uploads/1/file/public/202011/20201104095548_wwrm2mol4a. pdf.

[21]黃曉新. 5G時代數字閱讀智能化變革[J]. 中國出版,2020(4):16-20.

[22]GUEST CONTRIBUTOR. Curation, Discovery, and Marketability: Intellogo Provides Tools for Self-Publishing Platforms[EB/OL]. (2016-01-07)[2021-07-15]. https://publishingperspectives. com/2016/01/intellogo-tools-for-self-publishing-platforms/.

[23]大數據白皮書(2020年)[EB/OL]. (2020-12-31)[2021-07-15]. https://pdf. dfcfw. com/pdf/H3_AP202012311

445567246_1. pdf?1609409589000. pdf.

[24]中國科學技術信息研究所. 中國科技論文統計結果[EB/OL]. (2020-12-29)[2021-07-15]. http://conference.

istic. ac. cn/userfiles/2/files/page/20201230/1609336361628046806. pdf.

[25] KATHRYN SCHULZ. Whatis distant reading?[EB/OL]. (2011-06-26)[2021-07-15]. https://www. nytimes. com/2011/06/26/books/review/the-mechanic-muse-what-is-distant-reading. html.

[26]VAN DE VEN I. Creative Reading in the Information Age: Paradoxes of Close and Distant Reading[J]. The Journal of Creative Behavior, 2019(2):156-164.

[27]劉石,李飛躍. 大數據技術與傳統文獻學的現代轉型[J]. 中國社會科學,2021(2):63-81+205-206.

[28]J?NICKE S, et al. On Close and Distant Reading in Digital Humanities: A Survey and Future Challenges[C]//The Eurographics Association. Eurographics Conference on Visualization (EuroVis) – STARs 2015. Italy: The Eurographics Association. 2015: 83-103.

[29]RENEAR A H, PALMER C L. Strategic reading, ontologies, and the future of scientific publishing[J]. Science, 2009(325): 828-832.

[30]RENEAR A H, PALMER C L. Strategic reading and scientific discourse[J]. Science, 2009:1.

[31]M?LLER H M, et al. Textpresso: an ontology-based information retrieval and extraction system for biological literature[J]. PLoS biology, 2004(11):e309.

[32]HOFFMANN R, VALENCIA A. A gene network for navigating the literature[J]. Nature genetics, 2004(7):664-664.

[33]周憲. 從“沉浸式”到“瀏覽式”閱讀的轉向[J]. 中國社會科學,2016(11):143-163+208.

[34]尹萍. 跨境電商供應鏈協同評價研究[D]. 鎮江:江蘇科技大學,2018.