先天性心臟病與黃疸的關系研究

程愛國 謝慶芝

臨床上經常發現先天性心臟病患兒合并有黃疸,為進一步探討研究先天性心臟病與黃疸的關系,作者于2018 年1 月~2019 年10 月對先天性心臟病患兒做了常規黃疸檢測及出現時間和持續時間檢測,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取濱州無棣縣人民醫院兒科及濱州醫學院附屬醫院兒科收治的56 例先天性心臟病患兒為研究對象,其中,男26 例,女30 例;日齡1~72 d;足月兒49 例,早產兒7 例;室間隔缺損11 例,房間隔缺損12 例,大動脈轉位6 例,肺動脈瓣閉鎖4 例,法洛四聯癥8 例,心內膜墊缺損2 例,永存動脈干1 例,左室發育不良1 例,單心房1 例,單心室1 例,分類不明復雜型9 例(紫紺者8 例);合并癥:21 三體綜合征2 例,18 三體綜合征2 例;根據有無紫紺分為紫紺組(32 例)和非紫紺組(24 例)。同期選取兩院正常新生兒和就診的黃疸嬰兒50 例為對照組,其中,男27 例,女23 例;日齡1~28 d;足月兒40 例,早產兒10 例;診斷高膽紅素血癥45 例,其中住院治療25 例,院外口服藥物治療8 例,未予以干預12 例。三組嬰兒均除外肝炎綜合征和膽道畸形,以及窒息、低血糖、其他感染導致的黃疸。三組嬰兒性別、日齡等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 比較三組黃疸出現時間及持續時間,生后不同時間(生后第2、7、14、28 天)膽紅素水平。

1.3 統計學方法 采用SPSS18.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

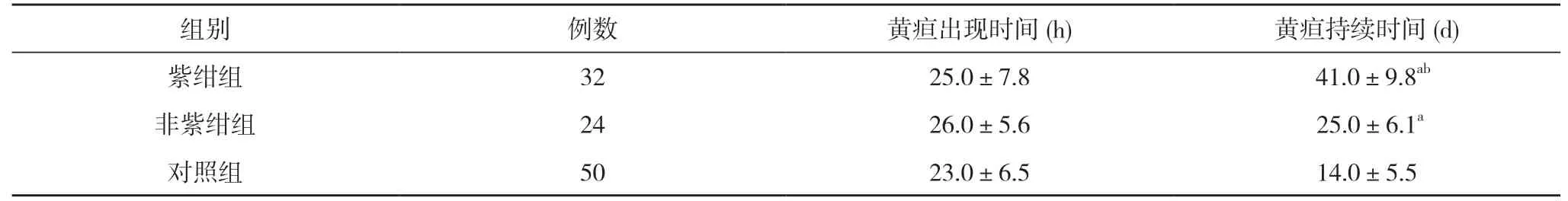

2.1 三組黃疸出現時間及持續時間比較 紫紺組黃疸出現時間為生后(25.0±7.8)h,非紫紺組黃疸出現時間為生后(26.0±5.6)h,對照組黃疸出現時間為生后(23.0±6.5)h。三組黃疸出現時間兩兩比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。紫紺組黃疸持續時間為(41.0±9.8)d,非紫紺組黃疸持續時間為(25.0±6.1)d,對照組黃疸持續時間為(14.0±5.5)d。紫紺組黃疸持續時間長于非紫紺組及對照組,非紫紺組黃疸持續時間長于對照組,差異具有統計學意義 (P<0.05)。見表1。

表1 三組黃疸出現時間及持續時間比較(±s)

表1 三組黃疸出現時間及持續時間比較(±s)

注:與對照組比較,aP<0.05;與非紫紺組比較,bP<0.05

2.2 三組生后不同時間膽紅素水平比較 生后第2、7 天,三組膽紅素水平兩兩比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。生后第14 天,非紫紺組與對照組的膽紅素水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);紫紺組的膽紅素水平高于非紫紺組與對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。生后第28 天,紫紺組的膽紅素水平高于非紫紺組與對照組,非紫紺組的膽紅素水平高于對照組,差異均具有統計學意義 (P<0.05)。見表2。

表2 三組生后不同時間膽紅素水平比較(±s,μmol/L)

表2 三組生后不同時間膽紅素水平比較(±s,μmol/L)

注:與對照組比較,aP<0.05;與非紫紺組比較,bP<0.05

3 討論

先天性心臟病從臨床是否有紫紺上分為紫紺型先天性心臟病和非紫紺型先天性心臟病,紫紺型先天性心臟病大部分為左向右分流,而非紫紺型先天性心臟病多為右向左分流型,法洛四聯癥是最常見的紫紺型先天性心臟病,而室間隔缺損是早期非紫紺型最常見的先天性心臟病[1,2]。新生兒黃疸或高膽紅素血癥是因膽紅素在體內積聚引起的皮膚或者其他器官黃染并可導致多臟器的器質性或者功能性病變,具有神經毒性的嚴重高膽紅素血癥高危因素包括早產、窒息、低蛋白血癥等,最近一種廣泛的中樞神經系統信號處理障礙被定義為膽紅素所致的神經官能不全綜合征,高膽紅素血癥導致呼吸系統、消化系統、骨骼、內分泌異常,且直接導致了遠期身高,性格異常,如孤獨癥,根據發病原因主要分為膽紅素產生過多,代謝障礙及排泄障礙[3,4]。目前國內研究先天性心臟病與黃疸關系的文獻較少且結論不一[5,6]。紫紺型先天性心臟病在血紅蛋白正常的情況下,由于左向右分流,部分靜脈血進入體循環而導致血氧飽和度下降,當動脈血氧飽和度<85%會出現紫紺,血氧飽和度降低刺激腎臟產生紅細胞生成素使得紅細胞代償性增生,周圍血網狀細胞及有核細胞增多,血紅蛋白也相應增加[7]。無論是紫紺型先天性心臟病還是非紫紺型先天性心臟病都存在異常的血流動力學障礙,導致患兒紅細胞形態膜結構和組成膜上各種酶活性都有異于正常紅細胞,特別是紫紺型先天性心臟病紅細胞中雙凹盤紅細胞較多,先天性心臟病患兒所需要的凝集素的量也高于正常人,說明紅細胞膜外表面糖鏈殘基與正常人存在差異,在收縮性蛋白譜帶上及膜雙層比正常人窄,紅細胞的剛性,血漿粘度受到影響及破壞,并且紫紺型先天性心臟病患兒鈣轉運異常[8,9],導致了紅細胞壽命縮短,導致了大量紅細胞破壞增加,從而使膽紅素水平增高和黃疸消退延遲,缺氧影響了肝功能特別是尿苷二磷酸葡萄糖醛酸依賴的鳥苷二磷酸葡萄糖脫氫酶的活性和濃度,腸道動力減退,腸肝循環增加,膽紅素重吸收增加,從而也導致了膽紅素排泄異常,缺氧使腎小球率過濾減低,膽紅素排出減少,也是導致病理性黃疸的原因之一[10]。

本研究發現,三組黃疸出現時間兩兩比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。考慮新生兒出生后主要以紅細胞破壞增加出現的黃疸為主,所以早期紫紺型及非紫紺型先天性心臟病對黃疸出現時間及高峰值均影響不大。紫紺組黃疸持續時間長于非紫紺組及對照組,非紫紺組黃疸持續時間長于對照組,差異具有統計學意義 (P<0.05)。考慮因非紫紺型先天性心臟病血流動力學異常導致了紅細胞壽命縮短從而破壞增加導致了黃疸持續時間延長。生后第2、7 天,三組膽紅素水平兩兩比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。生后第14 天,非紫紺組與對照組的膽紅素水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);紫紺組的膽紅素水平高于非紫紺組與對照組,差異具有統計學意義 (P<0.05)。生后第28 天,紫紺組的膽紅素水平高于非紫紺組與對照組,非紫紺組的膽紅素水平高于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。說明紫紺型先天性心臟病影響黃疸峰值是明顯的,而非紫紺型先天性心臟病對黃疸峰值無影響。在臨床上要警惕黃疸持續不退合并有先天性心臟病特別是紫紺型先天性心臟病。

綜上所述,先天性心臟病可導致黃疸消退延遲,特別是紫紺型先天性心臟病,其峰值及持續時間遠遠超過了非紫紺型先天性心臟病。先天性心臟病可能是黃疸較高和持續時間延長的原因之一。