對人教版教材“畫直角”典型錯題的分析與對策

樓趙丹

摘要:學生在“畫直角”時的不規范操作是令教師比較頭疼的問題。本文從“分材教材”“學生前測”兩方面入手,把準錯誤產生的原因,結合教學實踐,給出相應的干預策略。

關鍵詞:畫直角? 首因效應? 動手實踐

一、教材分析

直角是人教版二年級上第三單元“角的初步認識”中的內容,如圖1所示。教材編排如下:

很顯然,教材是在“認識角”并會“判別直角”的基礎上教學“畫直角”。教材中,例4是這樣呈現的,如圖2所示。

例4用連續的直觀圖呈現了用三角尺畫直角的方法,看似簡單易學,可實際的教學情況并不樂觀。

二、學生前測

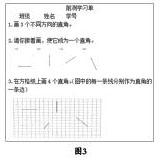

筆者詢問了曾教授過這冊教材的教師,大多數教師普遍認同例4中“畫直角”是一個教學難點,因此,在學完例3后,筆者決定先做個前測,如圖3所示。

二年級共有397名學生參加了前測,結果發現出現下列三類錯誤情況較多,其中,前兩類學生都有“借助直角畫直角”的意識,但畫圖不規范。

1.邊不直

學生想到了可以借助生活中的直角畫直角,如折出來的直角、數學書上的直角等,但學生在畫直角的過程中,鉛筆尖時不時會偏離物體邊緣,滑進物體底面或下面,畫出來的“直角邊”并不能保證是筆直的。

2.角不“尖”

有部分學習能力較強的學生,在例3的學習中,知道了“每個三角尺上都有一個直角”,想到了可以用三角尺上的直角畫直角。但在實際操作過程中,他們是沿著三角尺上的直角一筆畫成,學生最容易出現的錯誤是在畫角的頂點處時打彎。究其原因,是三角尺的角有磨損,有的是三角尺設計者考慮學生的使用安全問題,邊角本身就會設計成有弧度,這樣描畫出來的直角不“尖”。

3.憑感覺

此類學生知道直角的構成,并在大腦中有了直角表象,憑感覺估計來畫直角。如有的學生是用直尺橫平豎直地兩筆畫成,有的學生只用三角尺的某條邊,兩筆畫成。

三、教學策略

分析了前測,筆者又翻閱了教師教學的參考書,書中對判別直角作出了詳細的指導與說明,但對“如何畫直角”,只是籠統地提到了“也應進行相應的指導”,沒有具體說明,互聯網上也找不到關于畫直角的指導方法。于是,筆者利用前測資源,對癥下藥,開展了一系列教學研討活動,得出了以下幾點改進策略。

1.利用前測,糾錯定法

上課前,筆者把學生在畫直角時出現的“三種典型錯誤類型”制作成了視頻。上課時,先讓學生觀看視頻,然后再讓他們討論這樣畫法的不足之處在哪,存在什么問題。因為視頻資料取材于學生的練習,所以他們在觀看時,特別容易產生共鳴,視頻中講到的內容也是學生真實的困惑。那究竟怎樣才能畫出一個標準的直角呢?就在學生急需解決這個問題時,筆者順水推舟,播放了書本上正確畫直角的方法,看完后回顧每個步驟,并形成順口溜寫在黑板上:“先畫頂點和一邊,對點、對邊、再畫邊,檢驗之后標‘┐。”

待學生讀懂畫直角的過程后,接下來就是按部就班地畫。第一次是師生合作,學生讀一句順口溜,教師畫一步;第二次是讓學生與同桌合作,提出合作要求:“一人讀口訣,一人畫直角。”然后同桌交換再來一次“在畫的過程中,你們遇到困難了嗎?請思考如何解決?”

學生動手操作后,再進行反饋交流,讓他們在畫直角的過程中,不斷調整、總結,積累作圖經驗。

2.尋找本質,以生帶生

從上述事實中不難發現,無論是利用生活中的直角畫直角,還是借助尺子畫直角,它的本質都是“用直角畫直角”。因此,在學生前測中診斷畫角不“尖”的原因后,筆者思考是不是可以嘗試讓學生發現尺子中更多隱藏的“直角”,解決尺子邊角磨損或不夠“尖”的問題。巧合的是筆者在前測中,的確捕捉到了個別學生的想法——把畫直角時的第一條邊和尺子上某條刻度線重合,然后再畫第二條直角邊。

當學生欣賞完這兩種畫法后,會不由自主地發出感嘆,覺得這樣的畫法,可以輕松畫出標準的直角。這時,筆者就會設疑:“為什么這樣也能畫直角?”蘇霍姆林斯基在《給教師的建議》中提到:“兒童好奇心的根源,就在于成年人不斷地把物品、事物、現象展示在兒童面前。我們在兒童面前展示的物品、事物和現象越多,他會產生的疑問也會越來越多,就越發感到驚奇和高興。”而這樣的好奇心,正是發展學生思維、促進他們學習動力的源泉。出于這樣的考慮,筆者在一番拋磚引玉后,用動態課件展示了尺子上“隱藏”的直角,如圖4、圖5所示。

學生看明白了,自然要動手實踐。在學生嘗試用新方法畫直角時,教師可以鼓勵已經學會的學生手把手教畫圖還有困難的同學。在這個學生帶學生的經歷中,既是學習能力較強的學生一次練習的鞏固,又是對學困生最接地氣的一次幫扶。盡管結果不一定是每個學生都會用這樣的方法畫直角,但這種畫法對學生空間觀念的培養肯定是有促進的。

3.把握細節,積累經驗

畫完直角的一個頂點和兩條邊后,作為直角的重要標記“┐”必不可少。可這看似簡單的符號,學生卻很難把它畫好,如圖6、圖7所示。

遇到這樣的情況,教師應先告訴學生,做好直角記號后,它與兩條直角邊所構成的形狀,應該是一個小正方形,于是,聰明的學生想到了用三角尺再畫一個直角。

但是這樣的做法,學生在直角是水平方向時比較容易操作的,一旦直角方向發生了改變,就又“變形”了,小正方形再次不復存在。筆者又想到,既然直角方向變了,能不能教學生以不變應萬變,如旋轉作業紙,調整直角方向到水平方向,在自己最順手、最舒服的姿勢下畫直角。

另外,學生在動手實踐后,還發現了在畫第二條邊時,三角尺的一邊要與已經畫完的一邊與頂點之間留足恰當的空隙,否則畫第二條邊時容易脫離頂點。還有的學生說,畫直角時一定要把三角尺按緊,鉛筆尖挨緊尺子,畫的邊才可能直,左右手的配合很重要等。

《數學課程標準》指出:“數學活動經驗要在‘做的過程和‘思考的過程中積淀,是在數學學習活動過程中逐步積累的。”畫直角的圖形操作題,教師講授完作圖技巧和注意事項之后,還需要學生一邊實踐一邊領悟。

課后,筆者又對執教班級進行了課后測驗,發現大部分學生畫直角的水平都有所提升,但仍存在個別學生在畫第二條直角邊時,因為空間想象能力弱,拿三角尺轉來轉去,總找不到正確的擺法,還有部分學生雙手的協調能力差,畫圖時不是尺子移動了,就是鉛筆畫偏了。顯然,以學生當前的能力不能勝任相對精細的操作,還要身心各方面協調發展。教材中安排了畫直角,更多地是為了讓學生掌握和鞏固對直角特征的理解、熟悉判斷直角的方法,為接下來的角的分類做好準備,從更長遠的角度考慮,對今后作平面圖的高埋下了重要伏筆,所以讓學生不斷嘗試畫出標準的直角有著深遠意義。

參考文獻:

[1]教育部.數學課程標準[M].北京:北京師范大學出版社,2011(47).

[2]蘇霍姆林斯基.給教師的建議[M].北京:教育科學出版社,1984(329).

(作者單位:浙江省諸暨市實驗小學教育集團城東小學)