黃河流域高質量發展與科教實力的評價及耦合協調分析

□王慧芳

(河南開封科技傳媒學院 河南 開封 475000)

1 研究背景

2019 年9 月,習近平總書記提出,“著力創新體制機制,推動黃河流域生態保護和高質量發展邁出新的更大步伐。”中國經濟高質量發展成為國內學術界的研究熱點,學者從不同角度構建測度經濟高質量發展的指標體系。魏敏和李書昊(2018)[1]構建了經濟結構、創新驅動、資源配置、市場機制、經濟增長等10 個方面的高質量發展水平測度體系。李金昌等(2019)[2]構建了經濟活力、創新效率、綠色發展、人民生活、社會和諧5 個部分的高質量發展評價指標體系。隨著黃河重大國家戰略的提出,學者開始關注黃流流域的高質量發展。周清香和何愛平(2020)[3]從動力轉換、結構優化、成果共享、環境保護4 個維度測算黃河流域高質量發展,并研究了環境規制對黃河流域高質量發展的影響。石濤(2020)[4]從創新、協調、綠色、開放、共享5 個方面測度黃河流域高質量發展,并研究了生態保護與經濟高質量發展的耦合協調關系。

2 指標說明與研究設計

2.1 指標體系的構建與說明

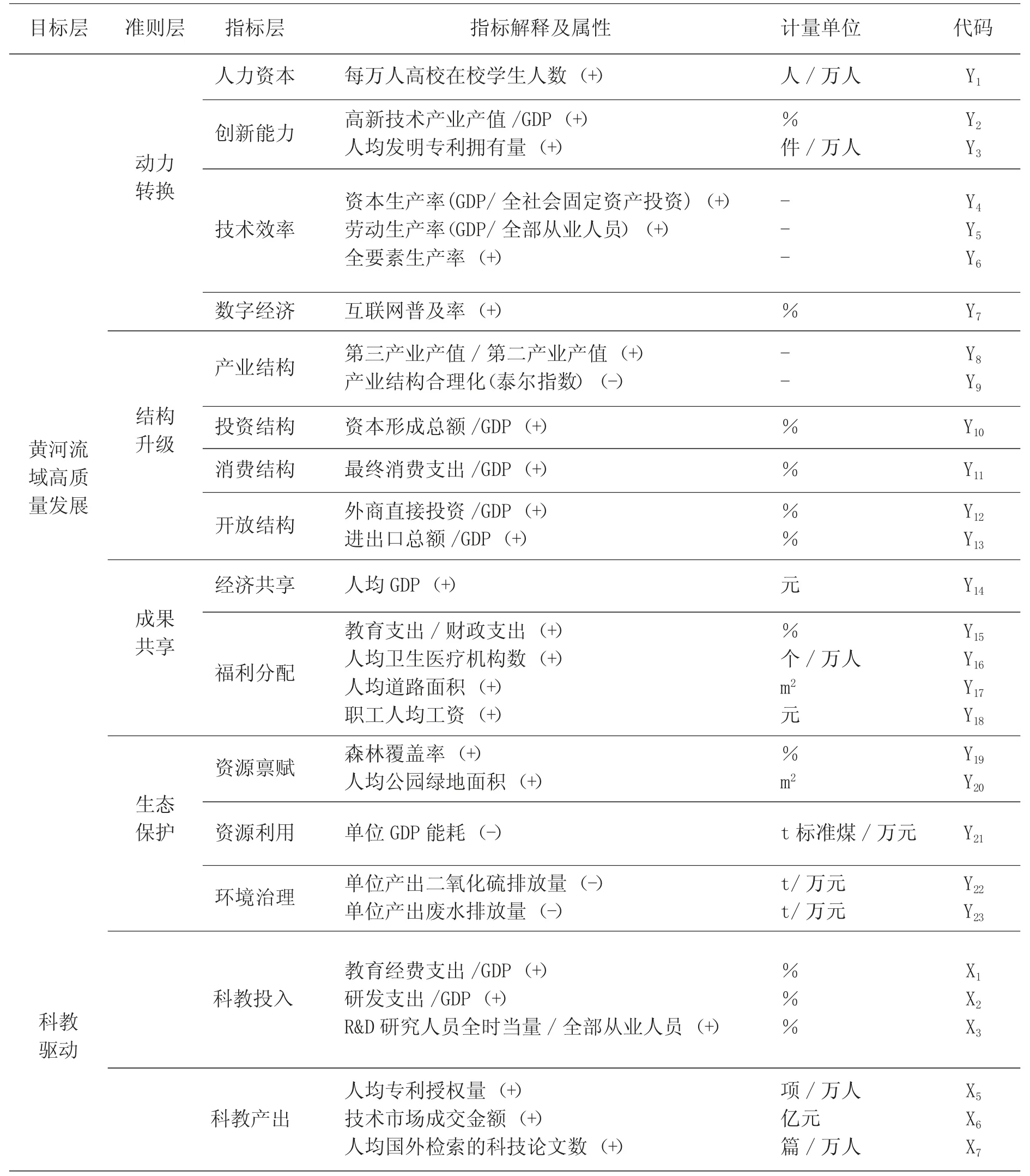

一方面,根據黃河流域高質量發展的理論內涵,借鑒鈔小靜和任保平(2011)[5]、周清香和何愛平(2020)的研究思路,基于科學、系統、可比的原則,在充分考慮數據可得性與可靠性的基礎上,分別從動力轉換、結構升級、成果共享、生態保護4 個維度構建評價高質量發展的指標體系。全要素生產率則利用DEA-Malmquist 指數方法進行測算,其中固定資本存量的測算參照張軍等(2004)的做法。另一方面,科技創新是區域發展的重要驅動力,科技發展靠人才,人才培養靠教育,科技和教育是相輔相成的。據此,借鑒劉洪和蔡偉(2014)的研究思路,從科教投入和產出兩個維度構建量化科教實力的指標體系。各指標特點及量化方式詳見表1。

表1 黃河流域高質量發展與科教實力的量化指標體系

2.2 熵權Topsis 模型

第一,通過指標數值取倒數的方式將逆向指標正向化,然后將各指標標準化處理,以消除數量級和量綱的影響,具體見下式。

式中:i表示省區,j表示量化指標,Xij和Zij分別表示標準化前后的指標數值。

第二,計算各評價指標的信息熵Ej,具體見下式。

第三,計算各評價指標Zij的權重Wj,具體見下式。

第四,構建評價指標的加權矩陣R,具體見下式。

第五,根據加權矩陣R確定最優方案與最劣方案,具體見下式。

第六,計算各評價方案與最優方案及最劣方案的歐式距離和,具體見下式。

第七,計算各評價方案與理想方案的相對接近度Ui,具體見下式。

式中:Ui∈[0,1],Ui即各省(自治區)的高質量發展或科教實力的綜合評價值,且Ui越大,省(自治區)i的高質量發展水平或科技實力越好。

2.3 耦合協調度模型

為進一步分析高質量發展與科技實力的耦合協調發展情況,需建立耦合協調度模型。

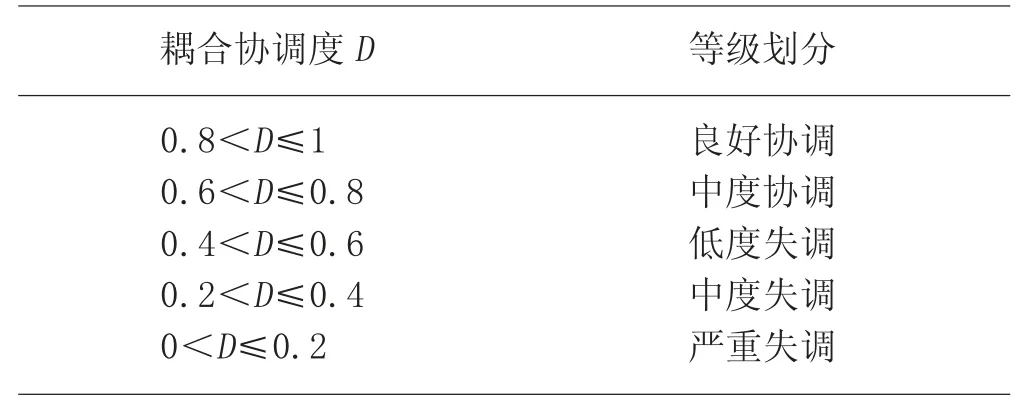

式中:D為耦合協調度,C為高質量發展和科技實力之間相互影響程度,T是反映二者的綜合協調指數,α、β為待定系數,表示高質量發展和科教實力對省份發展的貢獻程度,考慮二者均很重要,取α=β=0.5。同時將計算的耦合協調度D劃分為5 種類型見表2。

表2 協調度等級及其劃分標準

3 高質量發展與科教實力的綜合評價

以黃河流域的山西、內蒙古、山東、河南、四川、陜西、甘肅、青海、寧夏9 個省(自治區)為研究對象,數據來源于中國及各省份統計年鑒、《中國環境統計年鑒》以及《中國科技統計年鑒》,個別缺失數據采用插值法補充,需要折算的數據均以2005 年為基期。

3.1 黃河流域高質量發展的評價與分析

3.1.1 時序特征

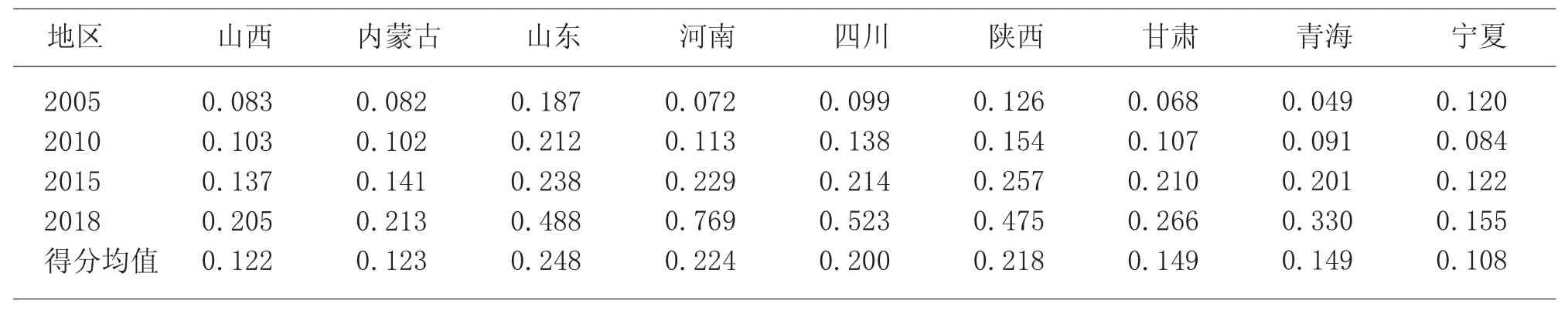

基于熵權Topsis 模型測算黃河流域高質量發展的綜合水平值U1,見表3。從時間維度來看,黃河流域9 省(自治區)高質量發展綜合水平基本穩步提升,2015 年以后提升幅度更大,高質量發展特征愈發明顯。

3.1.2 空間特征

表3 的得分均值代表了黃河流域各省(自治區)高質量發展的平均水平,從高到低依次為山東、河南、陜西、四川、甘肅、青海、內蒙古、山西、寧夏。進一步計算得到9 省(自治區)高質量發展平均水平的平均值M為0.171,標準差SD 為0.049,表明考察期內9 省(自治區)高質量發展水平整體較低,不同省份存在空間差異。依據平均值(M)與標準差(SD)的關系可以判斷,山東、河南、四川、陜西高質量發展水平相對較好(平均水平高于M+0.5SD),且山東最為優異(0.248),這些省份地理位置相對較好,各種資源較為豐富,在經濟發展過程中不僅重視經濟增長數量,注重經濟發展質量。甘肅、青海高質量發展水平屬于中等程度(平均水平介于M-0.5SD~M+0.5SD)。內蒙古、山西、寧夏的高質量發展水平較低(平均水平低于M-0.5SD),最低為寧夏(0.108),雖然這些省份能夠在一定程度上重視高質量發展,但存在高質量發展理念不強、經濟結構不合理、技術水平不高、生態保護力度不強的現象,阻礙了當地高質量發展的推進。

表3 黃河流域9 省(自治區)高質量發展綜合水平值

3.2 黃河流域科教實力的評價與分析

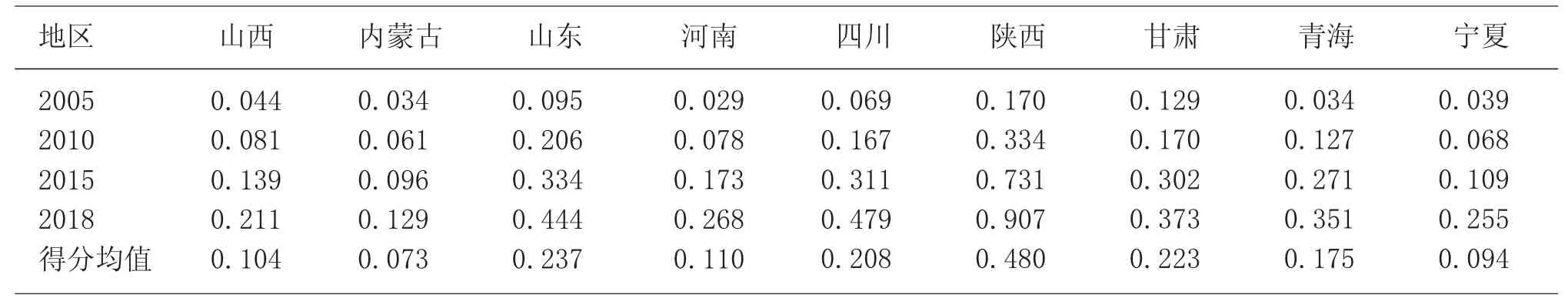

基于熵權Topsis 模型可計算得到2015—2018 年黃河流域9 省(自治區)科教實力的綜合水平值U2,結果見表4。

由表4 可知,從時間維度來看,黃河流域9 省(自治區)科教實力均得到提升,其中最明顯的是陜西,提升幅度達0.700 以上。從空間特征來看,表4 中的得分均值代表了黃河流域每個省(自治區)科教實力的平均水平,進一步計算得到9 省(自治區)科教實力平均水平的均值M 為0.189,標準差SD 為0.118,表明這些省(自治區)科技實力得分整體較低,不同省(自治區)存在顯著的空間差異。依據均值(M)與標準差(SD)關系可以判斷,陜西科教實力突出(平均水平高于M+0.5SD)。陜西科教資源富集,是我國重要的國防科技工業基地,科教綜合實力雄厚。山東、四川、甘肅、青海的科教實力屬于一般水平(平均水平介于M-0.5SD~M+0.5SD),這些省份科教資源較為充足,有一定的創新實力,但科教發展仍有較大提升空間。

表4 黃河流域9 省(自治區)科教實力綜合水平值

4 高質量發展與科教實力的耦合協調分析

4.1 時序特征

基于耦合協調度模型計算黃河流域高質量發展與科教實力的耦合協調度D。整體來看,2005—2018 年黃河流域高質量發展、科教實力及二者耦合協調度的區域平均水平逐漸提升,高質量發展與科教實力的協調發展模式得到優化,見圖1。其變動分為3 個階段:2005—2008 年,協調度處于0.277~0.311,屬于中度失調,科教實力與高質量發展相比略顯落后,此階段經濟增長略顯粗放,科教支撐力量薄弱;2009—2016 年,協調度處于0.329~0.492,仍屬于中度失調,但科技實力水平略高于高質量發展,尤其2012 年以后區域發展進入“穩增長、調結構”時期,迅猛提升的科教實力驅動黃河流域高質量發展;2017—2018 年,協調度處于0.541~0.591,上升為低度失調,科教實力提升基本同步于高質量發展,初步形成良性互動的局面。

4.2 空間分布特征

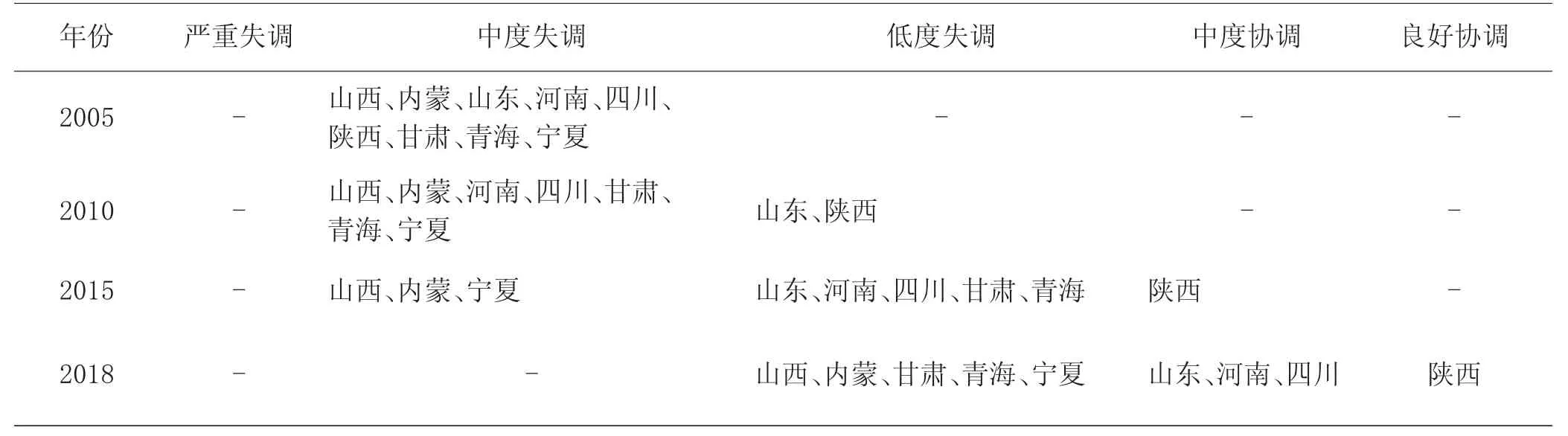

進一步將黃河流域9 省(自治區)高質量發展與科教實力的耦合協調度進行統計分析,見表5。

表5 黃河流域高質量發展與科教實力的協調發展模式判斷

黃河流域高質量發展與科教實力的協調發展模式逐年向好,區域特征明顯。2005 年,黃河流域9 省(自治區)屬于中度失調,存在著高質量發展或科教實力落后的局面。2010 年,經過5 年的發展,經濟實力領先的山東、科教資源豐富的陜西率先上升為低度失調水平,其他省(自治區)保持不變。2015 年,陜西脫穎而出,上升為中度協調水平,山東仍屬于低度失調,河南、四川、甘肅、青海上升為低度失調水平,而其他省份仍屬于中度失調。2018 年,陜西的高質量發展和科教實力率先實現良好協調,協調度達0.810 2,但仍有較大的改進空間。山東、河南、四川上升為中度協調,甘肅、青海保持低度失調不變,山西、內蒙、寧夏上升為低度失調。

5 結論與建議

研究發現,2005—2018 年黃河流域9 省(自治區)高質量發展和科教實力水平基本穩步提升,山東、河南、四川、陜西高質量發展水平相對較好,陜西、山東、甘肅、四川等省(自治區)科教實力較強。同時,2005—2018 年高質量發展與科教實力的協調發展模式總體得到優化,且區域特征明顯,各省(自治區)均經歷了中度、低度失調的發展階段,山東、河南、四川最終實現中度協調,陜西率先實現良好協調。據此,給出以下政策建議。

一是黃河流域的各省(自治區)要深入貫徹高質量發展理念,從注重經濟量的發展向質的提升轉變。

二是創立專項科教扶持資金,激發科教創新熱潮,打通科技人才成為企業家的通道,促進科教成果向經濟社會領域的轉化。

三是在實踐中,不斷破解當前高質量發展與科教實力協調發展過程中的突出矛盾和關鍵問題,促進科教創新與實體經濟的深度融合,如陜西、四川、甘肅應早日實現科教資源優勢向高質量發展的轉化,山東、河南在發展經濟的同時,積極探尋科教創新的發展路徑。

四是加強黃河流域內外區域間的合作與交流,推進先進地區發展優勢的外向溢出,形成優勢互補,實現整體提升。