天然甜味劑蜂蜜的全產業鏈化安全風險研究

王冀寧,薛怡,王雯熠

1.南京工業大學經濟與管理學院(南京 211816);2.多倫多大學經濟與管理學院(加拿大 ON L5L 1C6)

蜂蜜作為一種天然甜味劑,因其甘甜的口感、較高的營養價值,受到眾多消費者的熱烈追捧。蜂蜜是由蜜蜂采集植物花蜜后與自身分泌物結合釀造而成的天然甜物質[1],其富含果糖、葡萄糖、氨基酸、多種酶等營養成分,是老少皆宜的天然膳食補充劑[2]。近些年,隨著人們的消費升級,諸如蜂蜜這類的天然綠色營養品倍受青睞。我國蜂蜜的消費量呈現逐年增長之勢,從21世紀初的“人均消費蜂蜜不足100 g”,到如今平均每人消費近300 g,我國是名副其實的蜂蜜消費大國。

隨著蜂蜜消費數量的攀升,蜂蜜安全質量問題也暗流涌動,逐漸暴露于大眾眼前。蜂蜜市場中,獸藥殘留、摻偽造假的現象時有發生,消費者因為信息不對稱很容易就落入“甜蜜陷阱”,購入質量不合格的蜂蜜。此外,蜂蜜由于其本身的特殊性,在生產、加工、貯運、銷售等環節也存在諸多風險點。存在安全風險的蜂蜜流入市場,會極大地損害消費者、蜂農以及正規蜂蜜生產企業的利益,嚴重影響蜂蜜市場的高質量發展。當前對于蜂蜜的研究焦點在于成分分析、功效分析和摻假技術檢測,對于蜂蜜全產業鏈質量安全風險的研究尚且欠缺。

對蜜蜂養殖環節、蜂蜜原料收購環節、蜂蜜生產加工環節、蜂蜜貯運銷售環節、監督管理環節的安全風險點進行探析,歸因溯源,并提出相關防范對策,努力規避安全風險,為市場輸送合格蜂蜜,促成蜂農、生產企業和消費者三方共贏的局面。

1 蜂蜜全產業鏈化安全風險分析

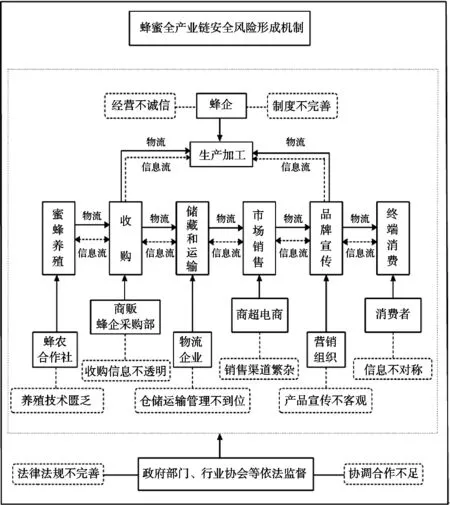

全產業鏈是一種先進的產業經營模式,是由養殖的田間到食用端的餐桌所覆蓋的環節構成的,包括養殖與采購、農產品初加工、精加工、運輸物流、市場銷售等[3],環環相扣的產業鏈系統形成兼顧營養、健康及安全的食品全產業鏈系統[4]。蜂蜜產品產業鏈主要包括蜜蜂養殖環節、蜂蜜原料收購環節、蜂蜜生產加工環節、蜂蜜貯運銷售環節,還有不可或缺的監督管理環節,任一環節出現問題都會影響到人們“餐桌上的安全”。從食品安全出發,梳理相關文獻,探索全產業鏈模式下蜂蜜存在的質量安全風險。全產業鏈模式下蜂蜜質量安全風險形成機制具體如圖1所示。

圖1 全產業鏈模式下蜂蜜質量安全風險形成機制

1.1 蜂蜜養殖收購環節的質量安全風險

1.1.1 蜂農養殖技術參差不齊,蜜蜂養殖健康水平不足

蜂蜜產業鏈的源頭是蜂農和蜂場,養殖環節是保證質量安全的首要環節。通常而言,從事養蜂業的人員文化水平普遍較低,相關知識的獲取一般通過師徒模式的手口相傳或者自學,接受過專業的技術培訓的蜂農少之又少。這就直接導致了蜂農在蜜蜂飼養中缺乏科學規范的管理。部分蜂農由于專業知識的缺乏,在放蜂場地的選擇上存在偏差,在高污染或者有毒蜜源植物覆蓋廣的地區從事養蜂活動,這就容易造成采集的蜂蜜具有嚴重的安全問題。在蜂病防治方面,有些蜂農不能做到科學使用蜂藥,極易造成蜂蜜藥物殘留超標的后果。對于整個養殖過程的衛生控制方面,很多蜂農衛生意識薄弱,蜂具、蜂機、存儲容器清潔不達標的情況時有發生,這使得蜂蜜產品質量安全狀況大打折扣。“重量輕質”的不良生產觀念也普遍存在,蜂農們在蜜蜂采蜜歸巢的一兩天后就搖蜜采漿,蜂蜜沒有得到完全釀造,蜂蜜含水量較高而濃度不足,存儲不當極易滋生微生物[5],大大增加蜂蜜的質量安全風險。

1.1.2 蜂蜜收購信息不透明,檢驗方式不嚴謹

蜂蜜收購環節是連接蜂農養殖和蜂企生產加工的中間流轉環節。目前,大多數收購商尚未建立起供應檔案,對于原料的收購來源缺乏記錄,采購渠道不穩定。收購商對于待收購的蜂蜜大多只進行感官評價,基本上原料蜜的水分和糖度達標就進行收購,水分和糖度指標造假便利,無法保證收購原料的真實性[6]。缺少對部分理化指標的檢測也會導致大量原料蜜存在質量安全隱患。更有不誠信的收購商,在明知原料蜜不合格的情況下以低價收購,將其與質量達標的原料蜜混合勾兌,摻偽造假行為甚是惡劣。

1.2 蜂蜜生產加工環節的質量安全風險

1.2.1 部分蜂蜜生產企業摻偽造假、經營不誠信

蜂蜜生產企業是全產業鏈的核心關卡,對收購來的原料蜜進行精加工,生產出質量合格符合市場需求的產品。然而,蜂蜜企業摻偽造假的亂象屢禁不止。部分生產企業在利益驅使下鋌而走險,不努力鉆研提高產品質量的技術而是想方設法摻偽造假。一些無良企業抓住國家現行標準的漏洞,利用碳-3途徑來源的植物糖漿(如大米糖漿)摻入蜂蜜中[7],以此生產出符合GB 14963—2011標準的“指標蜜”。更為猖狂的企業甚至存在貼牌冒牌生產、檢測報告造假等不法行為,經營嚴重失信。央視的《每周質量報告》曾對武漢某蜂蜜生產企業的檢測報告造假行為進行曝光,企業后續進行了整改,但這對于整個行業的不誠信經營行為改善成效甚微。

1.2.2 部分蜂蜜生產企業生產過程控制有缺陷、衛生制度不完善

食品生產企業的生產過程控制和衛生管理制度至關重要,是守護人民“舌尖上的安全”的保障措施。然而,在這些方面能做到令人放心的食品企業鳳毛麟角。蜂蜜生產企業大多是中小型企業,在生產過程控制和衛生管理制度上疏漏眾多。部分企業在生產過程中不能合理地控制生產車間的溫度、濕度和壓力,存在加工溫度過高、持續時間過長等問題,影響蜂蜜產品中的淀粉酶活性、抗菌能力等特質,降低了蜂蜜的質量安全系數。多數企業對于整個生產流程的危害分析不足,關鍵控制點要求不明確,這不利于企業生產線的良性運行。有一些企業存在嚴重的衛生不達標情況,生產車間的地面、墻壁、生產機器清潔不到位,防蟲害設施不完善,缺乏清洗消毒措施,使得蜂蜜生產過程中不穩定因素增加,這容易出現嗜滲酵母污染。食用嗜滲酵母計數超標的蜂蜜可能會出現腹瀉等不良癥狀,危害消費者的身體健康。

1.3 蜂蜜貯運銷售環節的質量安全風險

1.3.1 蜂蜜貯藏環境不合格、運輸管理不到位

蜂蜜產業鏈中包含兩個階段的貯藏和運輸,一個是原料蜜階段,一個是產成品階段。蜂蜜有一定的含水量,若存儲不當會有發酵變質的風險。蜂蜜的貯藏需要良好的空間、適宜的溫度和濕度,部分企業在儲存環境的選擇、溫度濕度的控制上有所疏忽,降低了蜂蜜的安全性。儲存衛生也是容易出差錯的環節,誤用被農藥污染的容器存儲、原輔料與產成品混放交叉污染、滅鼠劑和殺蟲劑使用不當引起污染,大大增加了蜂蜜藥物殘留超標、微生物超標等安全風險。一些小型企業為了降低成本,使用低廉的運輸工具及不合格的蜂蜜裝載桶,衛生意識淡薄,運輸管理欠缺,導致蜂蜜在運輸環節遭到污染。

1.3.2 蜂蜜產品宣傳不客觀、銷售渠道繁雜

目前,蜂蜜產品的宣傳雖然不多,卻存在很多不規范的現象。隨著人們越來越注重養生保健,一些蜂蜜品牌借助報紙雜志、電視廣告或者網絡媒體夸大宣傳自家產品的營養保健功效,誤導甚至欺騙消費者。另外,媒體對于蜂產品的食用缺乏正面引導,蜂蜜的不適用人群和食用禁忌等知識未得到普及,如許多消費者不知道1歲以內嬰兒由于腸道發育不完全不可食用蜂蜜[8],誤食可能會影響嬰兒健康。伴隨著網絡購物的發展,近年來蜂蜜銷售渠道也得到了拓展。由原本的蜂產品專賣店、各大商場超市,發展到互聯網銷售。販賣蜂蜜的淘寶店鋪、微店、微商越來越多,一些質量不合格、雜牌甚至無牌蜂蜜產品通過網絡銷售流入消費者手中[9],造成的食品安全問題令人擔憂。在國家市場監督管理總局的食品抽檢不合格通告中總能見到蜂蜜的身影,經過較為嚴格檢測進入專賣店、商場超市的蜂蜜產品尚且在列,網絡銷售的存在安全風險的蜂蜜更在多數。

1.4 蜂蜜監管環節的質量安全風險

1.4.1 蜂蜜質量安全法律法規不完善、監管體系不健全

目前,我國蜂蜜質量安全監管尚處于建設期,初步建立了一套由法律法規、規范性文件、技術標準構成的監管法律體系,但是其中多為通用性食品監管法規,對于蜂蜜這種具有特殊性的食品的針對性不足。監管法律體系欠缺蜂蜜產品特質、生產工藝、標簽標識的特殊性監管需求[10],使其在實際監管中可操作性不足。蜂蜜全產業鏈“養殖與采購-生產與加工-貯運與銷售”等多個環節缺乏清晰明確的約束機制,“事前、事中、事后”全過程監管意識薄弱,未能形成良好的蜂蜜全產業鏈質量安全監控體系。

1.4.2 政府部門和行業協會監管不到位、協調合作不足

我國粗放型的蜂蜜生產管理模式是監管工作不到位的根源所在,蜜蜂養殖、蜂蜜收購、生產加工、貯運銷售都自成體系,產業鏈的各環節相互獨立且聯系不緊密,缺乏統一的標準控制。由于養蜂業的分散化經營,相關部門難以對蜂農和蜂場進行及時的監督管理,造成保障蜂蜜質量安全的源頭監管工作幾乎是空白的;作為中間環節的收購、生產加工、貯運,監管部門的監督檢查經常流于形式,產品質量檢測技術落后,不能有效監測到產品存在的真實性和安全性風險;蜂蜜銷售具有高流動性和分散性的特點[11],市場監管部門存在抽查比例不足的問題。養蜂業協會、中國蜂產品協會等行業協會存在感較弱,并且沒有擺正自己的位置,對監管工作沒有實質性促進作用。此外,政府部門之間、政府和行業協會之間沒有形成良好的協調合作、信息共享機制,存在多頭分割監管、職能交叉等情況,不利于全產業鏈監管體系的推進。

2 蜂蜜全產業鏈化安全風險管理對策

2.1 蜂蜜養殖收購環節安全風險管理對策

2.1.1 推廣科學養蜂技術,促進蜜蜂養殖健康化,強化源頭把控

科學養蜂是確保蜂蜜質量安全的第一步。我國應當努力推進蜜蜂養殖“一戶一場分散經營”向“公司+合作社”“公司+基地+蜂農”的轉變,促進蜜蜂養殖的產業化[12],為建立統一的蜜蜂養殖管理制度提供便利。各地的養蜂業協會發揮主導作用,可以定期組織學習培訓活動,為養殖過程中的關鍵控制點如蜂場選擇、蜂病防治、衛生管理等方面提供技術支持;利用各種渠道宣傳高質量生產理念和蜂產品質量法律法規,增強誠信自律意識;鼓勵養殖人員記錄養蜂日志,加強對養殖過程的監督和標準化管理,為蜂蜜溯源體系的建立奠定基礎,逐步實現從田頭到餐桌的全產業鏈質量安全監控。

2.1.2 建立原料供應檔案,提高檢驗水平,規范原料管理

原料收購環節是把控原料質量安全的關鍵節點,優化收購工作迫在眉睫。收購商應建立原料供應檔案,記錄收購來源(即蜂農信息)、收購時間、原料性狀評估等基本信息。蜂蜜生產企業應建立供方評價管理制度,對供應商進行定期考核,實行優勝劣汰機制,促成供應商良性競爭,自覺規范日常管理,嚴格篩選原料,提供高質量原料。在檢驗水平方面,供應商由于缺乏先進的技術支撐和雄厚的資金支持,短時期內無法補足短板。但可以在收購人員選擇和收購程序上下功夫,聘用蜂產品專業知識豐富的人參與收購,提高感官判斷的準確性;收購的每批次蜂蜜原料做好收購記錄,出現問題及時反饋。在生產加工等后續環節中,不斷提高對蜂產品理化性質的精密檢驗水平[13],企業要加強原料檢驗和產品出廠檢驗,多重把控。相關科研人員努力探索建立綜合評價蜂蜜質量安全狀況的方法[14],為市場提供更高效便捷的檢測技術。

2.2 蜂蜜生產加工環節安全風險管理對策

2.2.1 蜂蜜企業樹立誠信經營理念,加強自我監督,守住食品安全初心

蜂蜜生產企業嚴格遵循生產許可制度,樹立誠信為本的正確理念,合法合理地開展生產活動。杜絕摻偽造假、以次充好的不良行為。首先要從思想上進行約束,培養生產經營者行業自律、誠信經營的觀念,在企業內部開展誠信教育活動,將誠信經營融入企業文化,增強經營者和員工的誠信道德意識;其次,鼓勵經營者和員工相互監督,一方有不誠信行為另一方應積極溝通和制止,若制止無效可向相關部門舉報;另外,蜂蜜生產企業一般是低風險或中等風險的食品生產企業,當地監管部門一年應對其進行1~2次的監督檢查,還可以采取“雙隨機”抽查,外部壓力迫使其加強自我監督,誠信生產。

2.2.2 蜂蜜企業嚴控生產流程,健全衛生制度,實現高質量生產

蜂蜜生產過程采用HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)是提高蜂蜜質量安全的關鍵。蜂蜜生產企業應當積極引入并有效運行HACCP體系[15],清晰掌握生產流程的各個關鍵控制點,嚴格把控,將危害降至最低水平。企業要完善生產記錄,對于每道生產程序的信息做好詳細記錄,出現問題便于追溯至具體工序。作為食品生產企業,衛生制度是底線,蜂蜜生產企業應當嚴格實施SSOP(Sanitation Standard Operating Procedure)。保證生產環境、車間、人員及器具衛生,做好危害預防和清潔措施。

2.3 蜂蜜貯運銷售環節安全風險管理對策

2.3.1 規范倉儲制度,加強運輸管理,嚴防安全漏洞

蜂蜜原料供應商和蜂蜜生產企業要有完備的倉儲制度,具有與產品數量、貯存要求相符合的倉儲設施。蜂蜜原料和產品都需要專庫貯存,不宜與其他輔料等混放,避免交叉污染的情況。倉儲環境要保持干燥、通風、清潔,庫溫一般要低于20 ℃,空氣濕度最好不超過75%[16]。雇傭有一定倉儲管理知識的人員組織日常管理工作,嚴格產品出入庫制度,做好記錄,有任何安全問題及時發現及時反饋。在物流運輸方面,企業應當尋找固定的物流合作對象,保證運輸工具的清潔,厘清運輸參與各方的責任,降低運輸環節風險。

2.3.2 加強蜂蜜品牌建設,完善銷售許可制度,為市場輸送合格產品

蜂蜜行業門檻低、集中度低[17],長期處于“名聲大,無大牌”的狀態,嚴重缺乏品牌效應。就區域銷售來說,不乏一些優秀企業,如北京的百花牌蜂蜜、上海的冠生園牌蜂蜜、南京的老山牌蜂蜜,但放眼全國,并無家喻戶曉的蜂蜜品牌。蜂蜜企業應當重視品牌建設,注重品牌推廣[18],將品牌做優做大。媒體在配合品牌宣傳時,要嚴格審核機制,杜絕虛假宣傳,同時多科普食用禁忌,正面引導消費者。市場上蜂蜜產品的流通銷售要嚴格遵守銷售許可制度,售賣場所規范進貨渠道。對于網絡銷售要加強監管,網絡銷售平臺對銷售店鋪嚴格審查生產許可和銷售許可,不定期抽查其產品質量安全情況,關注顧客反饋的信息,對不良售賣行為進行嚴肅處罰。

2.4 蜂蜜監管環節安全風險管理對策

2.4.1 完善相關法律法規,建立“事前、事中、事后”監管體系

相關監管部門應加強蜂蜜行業調研,結合蜂蜜產品特性,及時修訂專門的監管法律法規及文件[19],明確蜂蜜全產業鏈“養殖與采購-生產與加工-貯運與銷售”等環節的約束機制。完善蜂蜜標準體系,兼顧真實性指標和安全性指標,完善真實性、藥物殘留和品質判斷要求,提高產品合格門檻,并且要隨著技術的發展及時更新。建立起“事前、事中、事后”監管體系,對蜂農養殖情況、企業生產許可情況、原輔料檢驗和出廠檢驗情況、產品追溯等方面進行嚴格監管。

2.4.2 政府部門和行業協會通力合作,建立溯源系統實現智慧監管

政府相關部門按職責分工管理,加強合作,實現信息共享、政策協調、聯防聯動。行業協會要增強監管意識,做好蜂農、企業、政府、消費者之間的溝通橋梁,對蜂農、企業和消費者進行積極引導,同時協助政府部門監管,彌補部分監管漏洞。政府部門指導建立信息化追溯體系,對蜂蜜養殖、收購、生產加工、貯運銷售等全產業鏈信息進行可視化[20],實現全過程信息可查詢、可追溯、可監控。鼓勵監管技術創新,與時俱進,依托當今的大數據、云計算等先進技術,創建網絡監管系統[21],實現智慧監管,提高監管效能。

3 結語

當前,人們對于蜂蜜的需求攀升,然而市場上流通的蜂蜜質量安全抽檢不合格的現象屢見不鮮。通過分析蜂蜜全產業鏈質量安全的風險形成,為各個環節提供相應的解決對策。確保蜂蜜產品質量安全,首先要控制原料的質量,從源頭上推進養蜂業的規模化、科學化;其次,嚴格生產、加工、貯藏、運輸、銷售環節的管理,制定合理的管理制度嚴格執行;最后監管部門要積極發揮作用,扮演好監督者的角色,為蜂蜜的質量安全做好把關工作。最終促成“源頭可把控、過程可追溯、品質有保障”的蜂蜜全產業鏈質量管控體系的形成,推動蜂蜜行業的高質量發展。