長期體能訓練后應用T2-mapping序列定量分析脛距關節軟骨的變化

韓曉兵,張乾營,阿浣,黃瑩,章思竹,張善幽,劉娜紅,劉旭紅

軍營戰備訓練中,常有各種體能訓練,如中長跑、跨越障礙物等劇烈運動,踝關節是人體一重要承重關節,長期劇烈運動極易損傷。關節軟骨富有彈性,對關節有一定減震能力[1],因此關節軟骨的損傷對踝關節的功能有一定的影響,而且關節軟骨沒有血管結構,自身修復能力非常有限,一旦損傷,很難自愈。當常規磁共振檢查發現問題時,關節軟骨已經發生信號或形態的改變,這些損傷對患者預后會產生很大影響[2-3],其實早期的軟骨損傷內部結構及成分多已發生變化,只是常規MR檢查無法顯示[4-5]。T2-mapping序列可定量檢測軟骨基質內膠原纖維的含量與分布,敏感反映軟骨的損傷[6-10],進而評估關節軟骨的生物學變化[11]。既往研究[12-15]多以膝關節軟骨為主,而對踝關節軟骨變化的相關研究較少,本研究旨在長期體能訓練后應用T2-mapping序列評估脛距關節軟骨早期變化的價值。

1 材料與方法

1.1 一般資料

本研究為前瞻性研究,通過納入及排除標準,試驗組收集23名男性青年戰士,年齡20~25歲,體重53~71 kg,每個戰士近半年內體能訓練時間約:每周訓練≥5 d,每天1~2次,一次2~4 h;對照組收集23名普通上班族男性青年,年齡20~25歲,體重48~70 kg,每個人近半年鍛煉時間約:以慢跑、散步為主,每周≤2 d,每天≤1次,1次≤0.5 h。本研究經過本單位醫學倫理委員會批準(批準文號:院醫倫[268]號),受試者均簽署知情同意書。

納入標準:無踝關節外傷及手術史;無關節疼痛或不適等臨床癥狀;行MRI檢查前1 d及檢查當日無訓練。排除標準:踝關節常規MRI檢查表現軟骨、骨質、韌帶、軟組織損傷,腫瘤,發育畸形者;存在MRI檢查禁忌證者。

1.2 儀器與方法

采用Siemens Skyr a 3.0 T磁共振掃描儀,踝關節專用線圈及固定器,均行右踝關節MR常規掃描及T2-mapping序列掃描。囑受試者掃描過程取仰臥位,足先進,右下肢保持伸直狀態,腳底平面與檢查床垂直,用固定器固定,再覆蓋踝關節項圈,左下肢呈自然屈曲狀態。應用多回波自旋回波序列采集踝關節矢狀位T2-mapping,TR 1000.0 ms,TE 13.8/27.6/41.4/55.2/69 ms,層厚3.5 mm,層間距0.7 mm,翻轉角180°,帶寬228 Hz,視野129 mm×159 mm,分辨率312×384,采集次數1,掃描時間4 min 16 s。圖1A采用并行采集技術i PAT(p=2),掃描序列為水激發(water s excit ation,WE)三維容積內插快速擾相(vol ume int er pol at ed body examinat ion,VIBE)序列,TR 10.5 ms,TE 4.92 ms,翻轉角10°,視野150 mm×150 mm,矩陣256×256,層厚0.6 mm,層間距0 mm,掃描時間2 min 25 s。圖1B為T2-mapping原始圖,圖1C、1D為偽彩圖。

圖1 A、B表示脛距關節軟骨分區,C、D分別為對照組、試驗組脛距關節T2-mapping偽彩圖

由1名副主任、1名主治、4名初級影像診斷醫師及2名技師完成所有數據導入Siemens工作站,數據的測量均在T2-mapping原始圖及偽彩圖上完成,測量數據時避免鄰近骨質及關節腔積液對T2值的影響,然后嚴格記錄數值。脛距關節9分區如下:選取脛距關節冠狀位顯示最佳層面,脛距關節面各1/3定義為內、中、外側;選取踝關節矢狀位,脛距關節內側前、中、后部各1/3,脛距關節中間部分前、中、后部各1/3,脛距關節外側前、中、后部各1/3。每個分區隨機測量1個T2值,測量范圍>1.0 mm2,測量形狀:圓形ROI。一個受試者記9個T2值,整個研究共記414個T2值。

1.3 主要觀察指標

試驗組與對照組相應區域軟骨的T2值。

1.4 統計學分析

所得數據采用IBM公司的SPSS 25.0軟件進行數據分析。測量所得脛距關節軟骨T2值符合正態分布,應用獨立樣本t檢驗比較兩組脛距關節軟骨區域所得T2值變化,采用單因素方差分析比較試驗組各區域T2值變化,以LSD檢驗行兩兩比較。P<0.05時差異有統計學意義。

2 結果

2.1 參與者數據分析

60名受試者中,23名男性戰士及23名男性青年志愿者最終進入結果分析,試驗組受試者平均年齡(22.00±1.86)歲,平均體重(67.04±5.31)kg,對照組平均年齡(21.87±1.22)歲,平均體重(58.43±8.28)kg,試驗組與對照組間的性別、年齡、體重差異無統計學意義(P>0.05)。

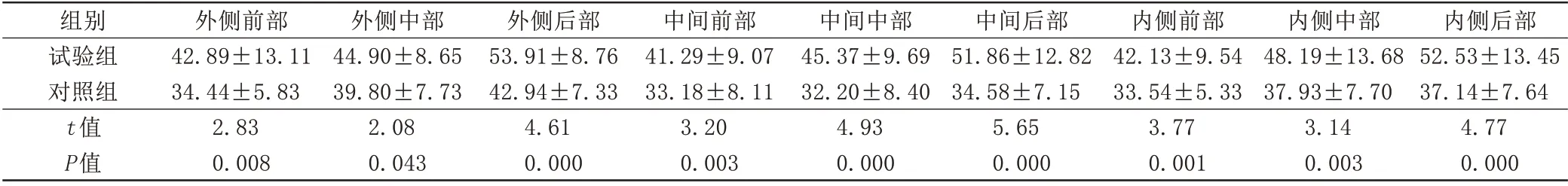

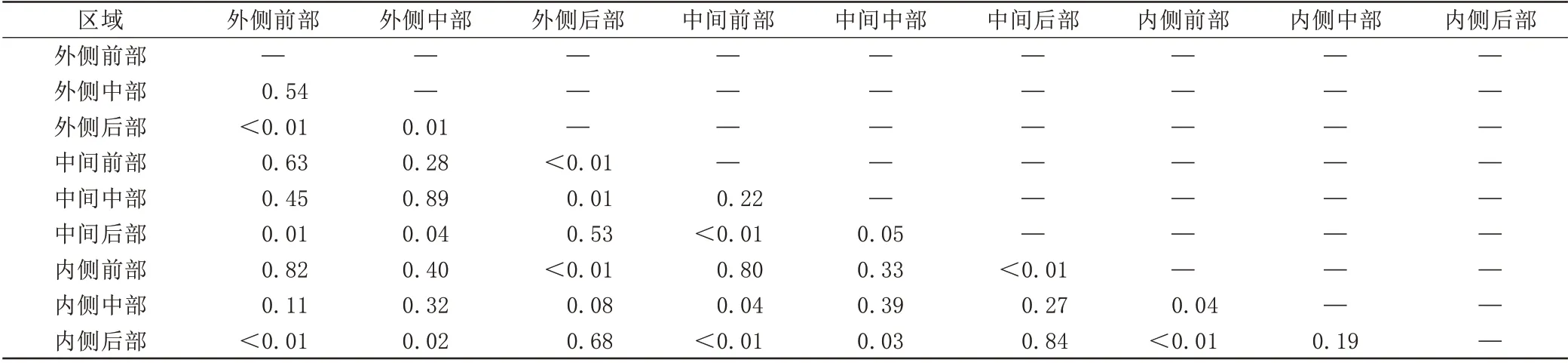

2.2 試驗組與對照組各軟骨區域的T2值

兩組脛距關節各軟骨區域的T2值見表1,試驗組各軟骨區域的平均T2值均高于對照組(P<0.05);試驗組脛距關節各軟骨區域的T2值差異比較見表2,即戰士長期體能訓練后脛距關節不同軟骨區域T2值變化的差異,外側后部與外側中部、外側后部與外側前部T2值差異有統計學意義(P<0.05),外側中部與外側前部差異無統計學意義(P>0.05);中間后部與中間前部T2值差異有統計學意義(P<0.05),中間后部與中間中部、中間中部與中間前部差異無統計學意義(P>0.05);內側后部與內側前部T2值差異有統計學意義(P<0.05),內側后部與內側中部、內側中部與內側前部差異無統計學意義(P>0.05)。內、中、外側前部3個區域T2值差異無統計學意義(P>0.05),內、中、外側中部3個區域T2值差異無統計學意義(P>0.05),內、中、外后部3個區域T2值差異無統計學意義(P>0.05)。

表1 試驗組與對照組脛距關節軟骨各區域T2值(ms)

表2 試驗組脛距關節軟骨各區域T2值變化兩兩比較P值(LSD檢驗)

3 討論

T2-mapping是一種多回波自旋回波序列,已經被廣泛應用于關節軟骨的研究。臨床工作中,戰士關節疼痛就診以膝關節、踝關節為主,現有大多研究是以膝關節為主,有關踝關節軟骨研究較少,對于踝關節軟骨早期損傷知之甚少,所以本研究以為傷病員解決踝關節軟骨損傷為主旨,以T2-mapping檢查探尋早期損傷機制。

正常關節軟骨由軟骨細胞和軟骨外基質組成,起減震功能作用的主要是細胞外基質,其內主要含膠原纖維、蛋白聚糖和水,膠原纖維呈網狀排列,蛋白聚糖和水嵌入其中,水分子大多與膠原纖維結合在一起,呈結合水狀態。然而,當軟骨損傷時,膠原纖維排列破壞,更多結合水成自由水,導致T2值升高[16]。Subburaj等[17]研究表明膠原纖維的排列方式及含水量與T2值的變化呈正相關。

本研究結果顯示近半年部隊戰士長時間體能訓練后,脛距關節軟骨T2平均值均不同程度高于對照組普通健康青年,由此推測長時間體能訓練后關節軟骨細胞外基質成分失衡,膠原纖維正常排列受損,且含量減少,致使蛋白聚糖分散,通透性增大,軟骨內自由水增多等導致T2值增高[18],這與多數學者研究結果相仿。根據Luke等[19]及Stehl ing等[20]研究結果發現短期長距離運動引起的關節軟骨成分的變化是短暫而可逆的,但是本研究中戰士體能訓練后脛距軟骨T2值升高,推測是由于訓練強度大、頻率高且時間長,關節軟骨出現無形體學改變的早期損傷。Kuj al a等[21]研究發現高強度運動是關節炎早期病變的重要誘因,進一步闡述本研究中戰士長期訓練后關節軟骨T2值升高,軟骨內部生物結構發生變化,有可能發生不可逆早期損傷。

通過表2數據分析,推斷戰士體能訓練時脛距關節后部軟骨區域應力更大,軟骨成分更容易發生變化。表1表明后部區域關節軟骨T2均值均高于前、中部區域關節軟骨T2均值。所以筆者推測,在長期訓練中戰士踝關節后部軟骨區域損傷風險更高。故科學的操作、體位訓練才能更好地保護關節,本研究對日常科學訓練有一定的參考價值。

本研究仍有不足之處,根據Kyung Kim等[22]、陳小帥等[23]研究發現關節軟骨T2值變化有一定閾值,因本研究志愿者均無臨床不適體征,無法進行關節鏡確診是否存在關節軟骨損傷,且與T2值之間的關系,故無法確定發生關節軟骨早期損傷時T2值的閾值范圍,后期需要動物實驗進行完善。由于志愿者要經常參加各種訓練,無法用T2值評估關節軟骨成分變化是否可逆。

綜上所述,磁共振T2-mapping序列可以定量評估脛距關節軟骨的微觀結構和生物成分的變化,長期體能訓練后關節軟骨T2值會不同程度升高,而且脛距關節后部關節軟骨T2值更容易發生變化,可為科學訓練及早期臨床干預提供一定參考價值。

作者利益沖突聲明:全體作者均聲明無利益沖突。