醫藥制造業產學研專利合作模式與網絡演化研究

閆娟娟 胡安霞 裴中陽

中圖分類號 R95 文獻標志碼 A 文章編號 1001-0408(2021)13-1549-08

DOI 10.6039/j.issn.1001-0408.2021.13.03

摘 要 目的:研究我國醫藥制造業產學研專利合作模式與網絡演化特征,為我國醫藥創新合作提供決策依據。方法:采用社會網絡分析方法,基于1998-2019年醫藥制造業產學研合作專利數據,構建我國醫藥制造業專利合作網絡,計算結構參數并分析其演化規律。結果:我國醫藥制造業產學研合作專利明顯受藥物創新政策影響;醫藥制造業創新網絡規模日益擴大,網絡密度逐漸降低,不具備典型的小世界特性。結論:應加大對高校和研究所等核心創新主體的科技扶持,鼓勵其與企業的聯合研發;優化藥物創新政策環境,鼓勵更多的創新主體參與到藥物研發過程中;搭建產學研協同創新平臺,構建促進產學研合作的藥物研發機制,減少合作中間人數,優化藥物研發資源配置,促進企業合作創新。

關鍵詞 醫藥制造業;產學研;創新;專利;社會網絡

Study on Industry-university-research Cooperation Model and Network Evolution of Pharmaceutical Manufacturing Industry

YAN Juanjuan1,2,HU Anxia1,2,PEI Zhongyang1,2(1. College of Health Service and Management,Shanxi University of Chinese Medicine,Shanxi Jinzhong 030619,China; 2. Center for Shanxi TCM Research,Shanxi University of Chinese Medicine,Shanxi Jinzhong 030619,China)

ABSTRACT? ?OBJECTIVE:To study industry-university-research cooperation model and network evolution characteristics of pharmaceutical manufacturing industry in China,and to provide decision-making basis for pharmaceutical innovation cooperation. METHODS:Using social network analysis method,based on industry-university-research cooperation patent data of pharmaceutical manufacturing industry during 1998-2019,the patent cooperation network of pharmaceutical manufacturing industry in China was established,and the structural parameters were calculated and evolution regularity of the network were analyzed. RESULTS:Industry-university-research cooperation patents in the pharmaceutical manufacturing industry were affected by drug innovation policies. The scale of innovation network in pharmaceutical manufacturing industry was expanding day by day; the density of innovation network was decreasing gradually; it was not characterized with typical small world features. CONCLUSIONS:It is suggested to strengthen the scientific and technological support to the core innovation subjects (universities and research institutions), and improve the cooperation with enterprises; optimize the drug innovation policy environment,encourage more innovation subjects to participate in the drug R&D process; construct a platform for industry-university-research collaborative innovation,build drug R&D mechanism which can promote industry-university-research cooperation,reduce the number of intermediaries in cooperation,optimize the allocation of drug R&D resources and promote cooperative innovation of enterprises.

KEYWORDS? ?Pharmaceutical manufacturing industry; Industry-university-research; Innovation; Patent; Social network

作為知識密集型產業,醫藥制造業的創新能力對于產業發展至關重要。然而,我國醫藥制造業技術創新能力薄弱、研發投入不足、科研轉化效率較低。核心競爭力是企業持續競爭優勢的關鍵來源[1]。隨著競爭的不斷加劇,企業難以通過自身資源獲得核心競爭力,產學研合作成為企業尋求競爭優勢的主要途徑[2]。產學研合作在滿足各創新主體利益的基礎上,形成相互合作、互相制約、利益共享、風險共擔的合作創新組織,通過創新網絡可有效實現創新主體間的知識共享、優勢互補,促進科技成果轉化,提高產業創新能力[3]。

Etzkowitz等[4]提出的“官-產-學”三螺旋創新模型為產學研合作研究奠定了理論基礎。后續學者從不同角度對產學研合作進行了研究,大體分為三類:(1)產學研協同創新相關理論研究。眾多學者對產學研協同創新的互惠協同、共享行為、知識轉移、創新聯盟和創新路徑等開展基礎研究,為實證研究提供參考[5-9]。(2)產學研合作網絡結構特性及演化研究。學者們以單一產業專利數據為分析對象,如衛星及應用產業、水環境治理產業、微電子行業、芯片產業和石油企業等,從靜態和動態視角探討創新網絡的拓撲結構及演化規律,結果顯示,創新網絡整體規模不斷增大、網絡密度不斷下降[3,10-13]。由于醫藥制造業創新投入占比最高,而產學研合作創新對產業發展發揮著重要作用,故逐漸受到學者的關注。王黎螢等[14]以信息通信技術(ICT)產業和制藥產業在中小板和創業板上市的591家科技型中小企業為研究對象,分析地理接近性、社會接近性、技術接近性對不同模式專利合作網絡的合作創新程度的影響及差異。吳慧等[15]采用二次指派程序(QAP)方法研究上海市醫藥制造業數據,結果顯示,產學研合作創新網絡的行動者屬性與產學研合作創新關系、集群企業創新績效呈正相關,網絡的小世界特性與產學研合作創新關系、集群企業創新績效呈負相關。李樹祥等[16]基于長江經濟帶醫藥企業數據對區域醫藥產業與城市的產業關聯性進行分析,結果顯示,長江經濟帶醫藥產業的空間分布以長江三角洲城市群為主,成渝城市群醫藥產業顯現出重要影響力。(3)產學研合作網絡結構對創新績效的影響。陳鈺芬等[17]基于浙江省ICT產業合作網絡進行分析,結果顯示,網絡密度對創新績效有促進作用,網絡中心性對創新績效有抑制作用。晁藝璇等[18]以全國ICT產業專利為研究對象,結果顯示,網絡中心性對創新績效有顯著的促進作用,聚集系數對此作用有進一步的提升作用,結構洞則起抑制作用。羅鄂湘等[19]以集成電路產業企業合作網絡為例進行研究,結果顯示,結構洞與企業技術創新能力存在倒U型關系。閆藝等[20]以我國信息技術產業授權專利數據為例進行研究,結果顯示,較短的產學研合作網絡平均路徑可促進企業創新,網絡聚集系數與企業創新水平呈倒U型關系。

已有研究為基于社會網絡分析醫藥制造業產學研專利合作網絡奠定了基礎,但仍存在以下不足:(1)在研究視角方面,大多數研究或基于中藥制藥企業進行產學研合作,或基于某一區域制藥企業進行產學研合作,而缺乏從醫藥制造業整個產業層面的探討。(2)大部分研究時間節點主要在2013年以前,2013年后我國藥物研發政策發生了重大變化,即進一步鼓勵藥物創新,而醫藥制造業產學研合作創新網絡的相關研究還未開展。(3)大部分研究從靜態角度來分析產學研合作創新,未以動態視角解釋產學研合作網絡的演化機制,更難以說明產業政策階段變化對創新網絡的影響。

基于以上研究背景,本文利用社會網絡分析方法,以我國醫藥制造業為研究對象,基于1998—2019年產學研合作發明專利數據,構建產學研創新網絡,分析創新網絡拓撲結構,計算創新網絡結構參數,并依據醫藥創新政策發展不同階段動態分析其結構變化,以期為我國醫藥制造業創新合作提供決策依據。

1 資料與方法

1.1 數據來源

合作發明專利是知識共享和創新合作的有效方式,并被越來越多的學者應用于創新網絡研究,可反映網絡中節點之間的合作創新情況。根據國家知識產權局發布的《國際專利分類與國民經濟行業分類參照關系表(2018)》,醫藥制造業包含化學藥品原料藥制造、化學藥品制劑制造、中藥飲片加工、中成藥生產、生物藥品制品制造[21]。本研究根據醫藥制造業對應的國際專利分類(IPC)代碼,通過國家知識產權局專利檢索及分析系統檢索已申請并授權的發明專利數據(選擇授權專利為數據來源是因為其表明合作取得了實質性進展,更具有代表意義)。本研究檢索起止日期為1998年1月-2019年12月,專利檢索式為:申請(專利權)人=“大學”OR“學院”OR“公司”OR“集團”OR“企業”OR“廠”OR“醫院”OR“研究院”OR“研究所”。通過清洗、篩選和去重,保留與研究相關的專利,最終獲得104 501項專利。進一步篩選申請人數量為2個及以上的產學研合作專利,對不符合條件的產學研合作專利數據進行剔除,例如刪除大學與其所屬企業、企業與其所屬研究機構以及只有1個申請單位但有2個不同的關鍵詞等不符合條件的數據[3],最終獲得4 680項產學研合作專利。

1.2 研究方法

專利合作網絡是由多個行動者和他們之間的關系組成的復雜系統,而社會網絡分析是研究社會復雜系統的有效理論方法。不同于常規統計學處理的屬性數據,社會網絡分析處理的是關系數據,分析單位是關系,是對節點和邊的分析(其中,點是指社會網絡中的行動者,邊是指行動者之間的關系)[22]。本文基于社會網絡分析方法,運用UCINET 6.681軟件構建我國醫藥制造業專利合作網絡,分析該網絡的結構參數和演化規律。

2 我國醫藥制造業產學研合作模式演化研究

2.1 我國醫藥制造業授權專利整體情況分析

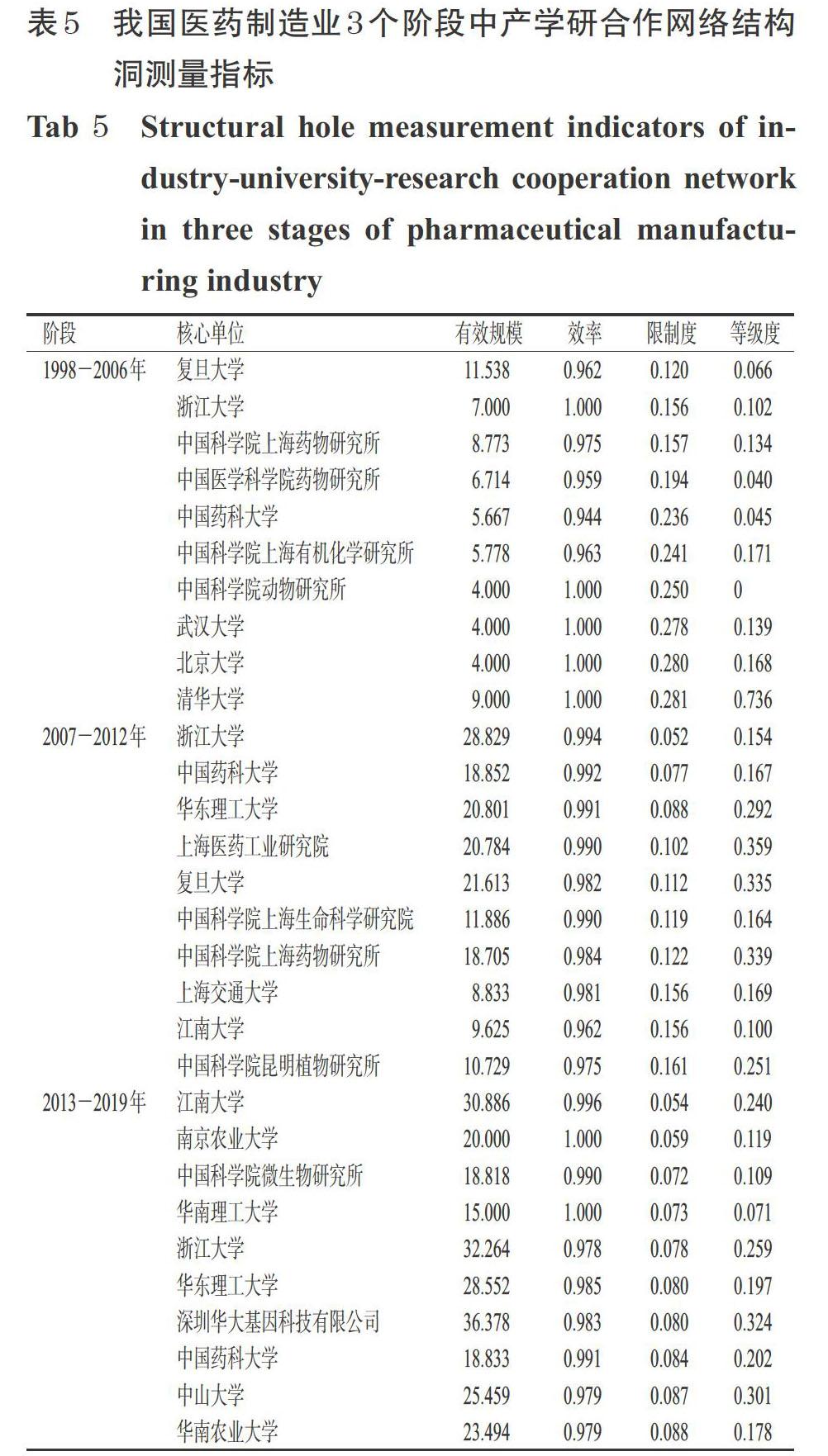

1998-2019年,以大學/企業/研究所為申請人的制造業授權專利總量為104 501項,總體呈持續增長趨勢,如圖1所示。1998-2006年期間,專利數量較少,且增長緩慢,原因在于缺乏鼓勵創新的藥物研發政策,國家對醫藥制造業不夠重視,具備藥物研發能力的大學、企業和科研院所數量較少且整體研發能力較弱。2007-2013年,專利數量增長迅速,2013年后出現小幅度降低,然后從2017年開始逐步攀升。這一變化的主要原因有:自2013年國家食品藥品監督管理局發布《關于深化藥品審評審批改革進一步鼓勵創新的意見》起,就拉開了我國藥品審評審批制度的改革帷幕,如開展藥物臨床試驗數據核查、新藥和仿制藥報批政策的改革等,都對藥物研發提出了更高要求;2017年中共中央辦公廳和國務院辦公廳印發《關于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫療器械創新的意見》,明確了藥品審評審批改革要向縱深發展,使藥物研發成為企業可持續發展的關鍵路徑。

1998-2019年,產學研合作專利有4 680項,占醫藥制造業授權專利總量的4.48%。1998-2002年,醫藥制造業產學研合作專利較少,數量在1 000項以下。從2002年開始,產學研合作專利占比逐漸增加,雖然經歷了2007-2011年間的持續小幅下降,但總體呈增長趨勢,在2012年之后開始持續快速增長。

獲得授權專利數量最多的前10名申請人分別為浙江大學、江南大學、中國農業大學、華中農業大學、南京農業大學、中山大學、中國人民解放軍第二軍醫大學、復旦大學、上海交通大學和山東大學,如圖2所示。在前20名申請人中,有1個申請者為制藥企業,3個為研究所,其余均為大學,反映出大學在醫藥研發中具有較強的創新能力。

2.2 我國醫藥制造業產學研合作模式演化分析

技術創新主體是合作模式的重要決定因素。根據專利申請人職能定位,從大學、企業、研究所3個維度劃分,將技術創新主體合作類型分為企業-企業(I-I)合作、大學-企業(U-I)合作、企業-研究所(I-R)合作、大學-大學(U-U)合作、大學-研究所(U-R)合作、研究所-研究所(R-R)合作、企業-大學-研究所(U-I-R)合作。醫院同時承擔大量醫藥領域的研究,其中大學附屬醫院由于同時承擔人才培養和科學研究,故將其定位為大學;其他醫院以科學研究為主,則定位為研究院。

為進一步分析我國醫藥制造業產學研合作創新網絡的變化,將研究時期分為3個階段,即1998-2006年、2007-2012年和2013-2019年(1998年前,因醫藥制造業專利申請數量少,故不納入分析范圍)。1998-2006年,大學-企業合作占比最高,為35.14%,其次是研究所-研究所合作和企業-研究所合作,均占20%以上。這表明,此階段合作模式主要以大學和研究所的合作為核心,而企業研究能力較弱,參與藥物創新的動力不足。2007-2012年,研究所-研究所合作占比從1998-2006年的23.42%下降到7.77%,企業-企業合作占比從1998-2006年的5.41%上升到23.67%,反映出我國醫藥制造業產學研合作模式在2007-2012年期間起發生了明顯變化,即大學和研究所參與藥物創新的優勢逐漸弱化,而企業在一系列科技政策和藥物創新政策推動下,研發動力和實力都不斷增強,逐漸成為產學研合作的主導。2013-2019年,企業-企業合作占比持續上升,達到31.77%,企業-研究所合作占比下降到10.86%,進一步體現出企業作為創新主體的優勢逐漸增強。1998-2019年我國醫藥制造業分階段產學研合作專利數量及比例見表1。

由上述變化可知,醫藥制造業產學研合作模式逐漸由以大學、研究所為核心轉變為以企業為主導,與其他產業發展趨勢相同[23]。這一趨勢可能的原因主要有:一是國家科技體制改革支持鼓勵企業成為技術創新主體;二是國家大力支持創新藥物研發,推動醫藥產業由仿制為主向自主創新為主的戰略性轉變,藥物創新也成為企業可持續化發展的必然選擇。

3 我國醫藥制造業產學研合作網絡結構演化

3.1 合作網絡拓撲結構演化

基于醫藥制造業產學研合作專利數據,分別構建1998-2006年、2007-2012年和2013-2019年3個階段的機構間原始合作矩陣,利用UCINET 6.681軟件呈現專利合作網絡,如圖3~圖5所示。各圖中節點均表示參與專利合作的機構(由于節點較多,僅顯示度數中心度最大的10個機構名稱);節點之間的連線表明相應兩機構間存在專利合作關系,且度數中心度越大則節點面積越大。

從產學研專利合作網絡拓撲結構來看,1998-2019年我國醫藥制造業產學研合作網絡規模不斷擴大,創新主體數量日益增多。1998-2006年,合作網絡中創新主體較少,行動者之間的合作關系也較少。2007-2012年,創新主體及合作次數日漸增多,中國科學院上海藥物研究所、上海醫藥工業研究院、中國藥科大學、復旦大學等與其他創新主體間合作頻繁。2013-2019年,合作網絡規模迅速擴大,創新主體間合作更為頻繁,深圳華大基因科技有限公司、浙江大學、中國藥科大學、清華大學等創新主體的重要性逐漸凸顯。

3.2 網絡整體指標演化分析

本研究選取網絡規模、網絡密度、網絡度數中心勢、平均路徑長度和集聚系數等指標對我國醫藥制造業產學研3個階段的合作網絡的整體狀況進行描述。其中,網絡規模是指網絡中包含的全部行動者的數量,一般整體網的規模越大,結構越復雜;網絡密度是網絡中存在的合作關系數量與理論上可能存在的合作關系數量之比,反映了網絡中各個節點之間連接的緊密程度,體現了網絡的凝聚水平;網絡度數中心勢反映了網絡的總體整合度,即整個網絡的凝聚力能夠在多大程度上圍繞某些特定點組織起來;平均路徑長度是網絡中連接任何兩個點之間最短途徑的平均長度,反映了整體網絡的可達性;集聚系數反映了網絡節點的聚集程度,是所有節點集聚系數的平均值,集聚系數越大,代表網絡聯系越緊密[20]。小世界網絡被認為是客觀世界眾多復雜網絡運動中最為有效的信息傳遞方式,一般具有較小的平均路徑長度和較大的集聚系數[24]。測量結果如表2所示。

醫藥制造業專利合作的網絡規模從1998-2006年的335個上升至2013-2019年的2 364個,說明隨著時間的推移,越來越多組織機構間形成了專利合作關系。從網絡密度來看,隨著網絡規模的擴大,網絡密度反而呈現出逐步下降的趨勢,說明機構間聯系的增長速度小于整體網絡規模的增長速度,也反映出新機構的進入導致潛在連接邊數遠大于實際連接邊數。以2007-2012年為例,網絡平均路徑長度為6.875,意味著從一個行動者到另一個行動者的平均最短距離為6.875,即兩節點間最少需要6.875步才能產生合作;網絡集聚系數為0.793,與最大值1相比系數值差距較大,說明網絡的整體凝聚力不高,不同節點間集聚的趨勢不明顯,也說明此階段產學研合作網絡不具備典型的小世界特性[25],機構間沒有實現自由合作,專利合作網絡的流通性和可達性還有待進一步提高。

3.3 網絡個體指標演化分析

3.3.1 網絡中心度分析 網絡中節點的中心度反映了行動者在網絡中的實際權力。其中,度數中心度是與行動者直接相連的節點數,代表行動者自身的影響力和交易能力;中間中心度反映行動者在多大程度上處于其他節點交流路徑上,體現了節點的控制能力[22]。為了消除網絡規模效應,本研究采用了中心度的相對值。由表3可知,從相對度數中心度排序前10位的創新主體看,大學、研究所和企業均有較高的相對度數中心度。隨著時間的推進,各創新主體的相對度數中心度下降,雖然創新主體間的合作次數增加,但相對于整個網絡來說,主體間的合作越來越稀疏。1998-2006年,清華大學、中國科學院昆明植物研究所、復旦大學和中國人民解放軍第三軍醫大學相對度數中心度居前,表明其在產學研合作中交易能力強;2007-2012年,上海醫藥工業研究院、復旦大學、華東理工大學、中國科學院上海藥物研究所相對度數中心度居前,這4個創新主體均位于上海市,反映出上海逐步在生物醫藥研發領域占有區域優勢;2013-2019年,深圳華大基因科技有限公司、中國科學院上海藥物研究所、清華大學、上海醫藥工業研究院和江南大學相對度數中心度位居前5位,與前兩個階段相比,此階段各創新主體的相對度數中心度都大幅降低,深圳華大基因科技有限公司最高僅為0.078,表明隨著醫藥創新競爭的加劇,各創新主體的影響力在下降。

從相對中間中心度來看,2007-2012年期間各創新主體的相對中間中心度較1998-2006年均有所上升,而2013-2019年該指標則較2007-2012年略有下降,如表4所示。從整個發展階段來看,大學和研究所在合作網絡中控制或影響專利合作的能力強;但在2013-2019年期間,深圳華大基因科技有限公司相對中間中心度最高,為4.615,表明該企業發揮著創新合作中“中間人”角色,對整個創新網絡影響最大。

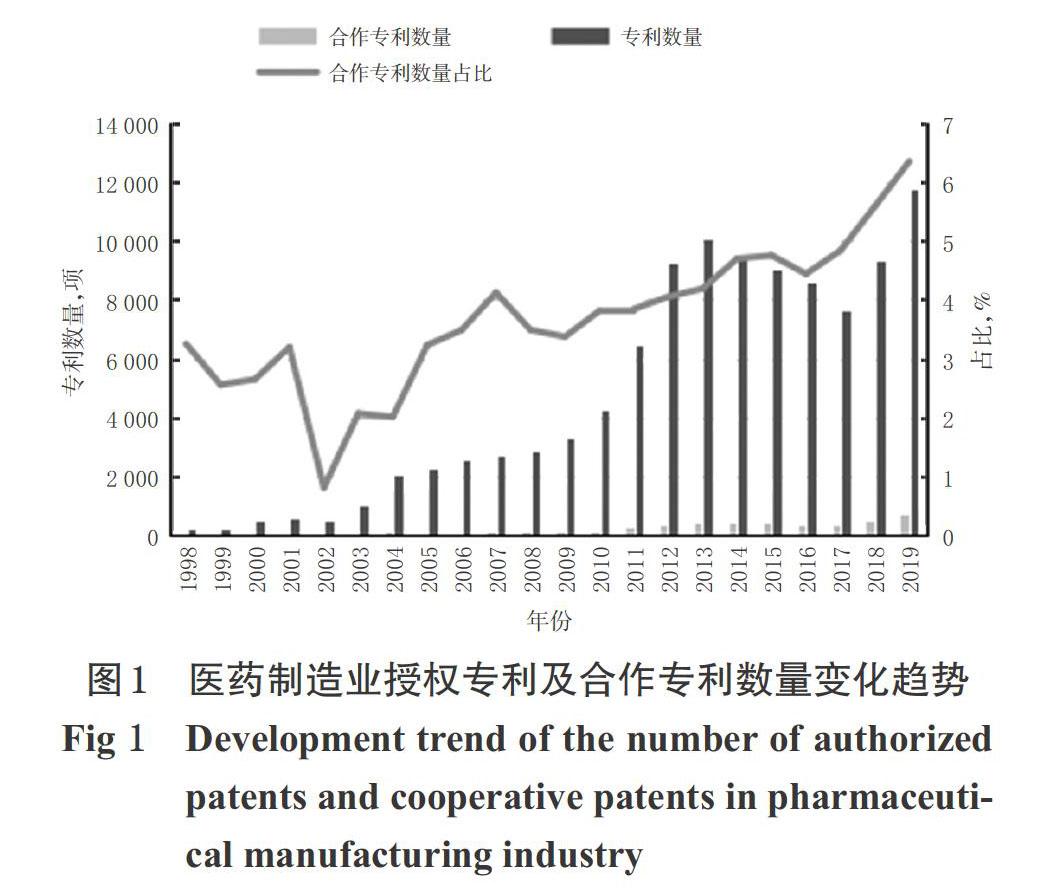

3.3.2 網絡結構洞分析 網絡中個體并不都是直接相連的,而是通過某個體或某些個體來達到與其他個體相連的狀態,這就形成了一種關系中斷的情況,即結構洞[24]。評價結構洞的指標主要包含有效規模、效率、限制度和等級度,其中限制度最為重要。有效規模是行動者的個體網規模減去網絡的冗余度,是網絡中的非冗余因素;效率是網絡節點的有效規模與實際規模之比;限制度是網絡節點在個體網中行動者擁有的運用結構洞的能力;等級度是反映限制性在多大程度上集中在一個行動者身上[24]。如表5所示,1998-2006年期間,復旦大學在產學研合作網絡中的限制度最低,說明節點占據了網絡中的結構點位置,掌控結構洞的能力較強,具有競爭優勢。這一情況可能的原因是復旦大學在臨床醫學、藥理學和毒理學學科具有較強的全球學術影響力,具有人才和資源優勢。在2007-2012年間,浙江大學處于網絡的核心位置,對資源獲取、分配等具有較強的調控能力,反映出浙江大學廣泛地與科研機構、企業合作,而且其有效規模也最大,在網絡中占絕對突出位置。2013-2019年間,江南大學廣泛開展校企合作,與大型制藥企業簽署戰略合作框架協議,實現了藥物研發技術與市場需求的對接,使其處于結構洞的位置,具有相對優勢。

4 討論與建議

本文以我國醫藥制造業產學研合作專利為樣本,構造了產學研專利合作網絡,采用社會網絡分析方法,對網絡的整體結構和個體結構特征及其演化情況進行了分析。研究結果如下:(1)我國醫藥制造業產學研合作專利明顯受藥物創新政策影響。合作專利占比除經歷了2007-2011年的持續小幅下降外,整體呈增長趨勢,與2007年《藥品注冊管理辦法》修訂及2013年藥品審評審批制度改革的啟動有關。1998-2019年間,我國醫藥制造業創新主體的核心由研究所變為企業,企業的創新能力進一步增強;大量的醫藥制造業聯合研發專利來源于清華大學、浙江大學、復旦大學、江南大學等,企業通過與大學的合作,獲得了大學核心節點的知識溢出。(2)從合作創新網絡結構演化過程來看,我國醫藥制造業的合作網絡規模日益擴大,表明創新主體數量不斷增多;合作網絡密度逐漸降低,表明網絡結構趨于松散;網絡具有較大的平均路徑長度和較小的集聚系數,說明不具備典型的小世界特性。(3)從網絡結構洞來看,以企業為主體的產學研合作體系還未完全形成。在3個不同階段,大學和研究所均占據了網絡中結構洞位置,具有較強的掌控能力,競爭優勢明顯,可能與大學和研究院的人才優勢有關。

通過對我國醫藥制造業產學研合作模式演化和網絡特征分析發現,當前醫藥制造業創新合作較為松散,企業主體作用發揮還有待提高、創新效率不高。基于上述結論,筆者提出以下建議:(1)產學研創新網絡中存在少數核心節點,占據著網絡中的結構洞位置,如清華大學、浙江大學、復旦大學、江南大學等,在產業整體創新能力提升中發揮著重要作用[26]。政府應合理制定科技政策,優化資源配置,鼓勵更大空間區域范圍內的大學及科研院所聯合開展醫藥基礎和理論研究[27];同時,企業應充分對接市場需求,推進產學研深度融合,加快建立以企業為主體、產學研相結合的醫藥創新和產業化體系。(2)藥物創新過程需要大學、企業和科研院所的相互協作和知識共享[28],以發揮不同創新主體的知識優勢。網絡規模對企業創新產出具有正向調節作用[29],因此政府應不斷優化藥物創新政策環境,鼓勵更多的創新主體參與到藥物研發過程中。此外,提高網絡節點的中心度能有效促進績效產出[30],故對于中心度較高的創新主體應集中資源和優勢,提高其中心度。(3)產學研合作網絡平均路徑長度與集聚程度影響著企業的創新產出。一方面,越短的平均路徑長度越有利于提高創新績效,因此政府應搭建產學研協同創新平臺,構建促進產學研合作的藥物研發機制,調動各創新主體的參與積極性,減少合作中間人數,縮短合作平均路徑長度,促進企業創新;同時,創新平臺有利于信息交流,減少由高密度產生的重復聯系,縮短交流時間,促進有效合作。另一方面,集聚程度也應控制在合適范圍內,企業過度聚集會影響知識信息交流,形成利益團體,不利于醫藥創新。因此,企業應適時評估自身所在的合作網絡,避免陷入到過度集中的產學研合作網絡;同時也要根據自身資源條件,優化配置合作網絡節點,使網絡結構保持在相對穩定的集聚程度,促進企業創新能力的提升[19]。

參考文獻

[ 1 ] 喻登科,嚴紅玲.核心競爭力與競爭優勢形成路徑:知識資本與組織性格整合視角的解釋[J].科技進步與對策,2019,36(1):128-137.

[ 2 ] 申俊喜.創新產學研合作視角下我國戰略性新興產業發展對策研究[J].科學學與科學技術管理,2012,33(2):37-43.

[ 3 ] 李培哲,菅利榮,劉勇.衛星及應用產業產學研專利合作網絡結構特性及演化分析:基于社會網絡視角[J].情報雜志,2018,37(11):55-61.

[ 4 ] ETZKOWITZ H ,LEYDESDORFF L. The endless transition:a “triple helix” of university-industry-government relations[J]. Minerva,1998,36(3):203-208.

[ 5 ] 錢敏,高璐,常光輝,等.我國產學研互惠性協同的系統性思考[J].科技管理研究,2020,40(22):251-256.

[ 6 ] 陳偉,王秀鋒,曲慧,等.產學研協同創新共享行為影響因素研究[J].管理評論,2020,32(11):92-101.

[ 7 ] 方剛,顧莉莉.基于SECI拓展模型的產學研協同創新知識轉化行為研究[J].軟科學,2019,33(6):24-30.

[ 8 ] 張根明,張曼寧.基于演化博弈模型的產學研創新聯盟穩定性分析[J].運籌與管理,2020,29(12):67-73.

[ 9 ] 張羽飛,原長弘,王濤,等.產學研深度融合演化路徑分析:基于浙江清華長三角研究院的縱向案例研究[J].中國科技論壇,2020,1(7):87-98.

[10] 陳國鷹,孫進書,張愛國,等.水環境治理產業產學研合作模式與網絡演化實證研究[J].科技管理研究,2020,40(7):139-149.

[11] BALCONI M,LABORANTI A. University-industry interactions in applied? research:the case of microelectro- nics[J]. Res Policy,2006,35(10) :1616-1630.

[12] 陳瑾宇,馬麗儀,陶秋燕,等.我國芯片產業專利合作網絡的結構特征[J]. 科技管理研究,2020,40(8):102-111.

[13] 邵強,耿紅悅.基于社會網絡分析的石油企業協同創新網絡研究:以BE石油企業為例[J].科技管理研究,2017,37(7):136-143.

[14] 王黎螢,張迪.不同模式科技型中小企業專利合作網絡構建及影響因素研究[J].科研管理,2019,40(4):203-212.

[15] 吳慧,顧曉敏.產學研合作創新績效的社會網絡分析[J].科學學研究,2017,35(10):1578-1586.

[16] 李樹祥,莊倩,褚淑貞.社會網絡分析視角下的長江經濟帶醫藥產業空間分布與關聯網絡分析[J].中國藥房,2020,31(1):1-6.

[17] 陳鈺芬,姚天嬌,胡思慧. 浙江省ICT產業產學研合作創新網絡動態演化分析[J].技術經濟,2019,38(10):65-73.

[18] 晁藝璇,王崇鋒,劉欣榮,等.基于合作創新網絡視角的創新策略選擇研究[J].軟科學,2018,32(6):39-44.

[19] 羅鄂湘,韓丹丹.合作網絡結構洞對企業技術創新能力的影響研究:以我國集成電路產業為例[J].工業技術經濟,2018,37(3):44-50.

[20] 閆藝,韓軍輝.產學研合作網絡小世界性、知識基礎與企業創新[J].科技管理研究,2017,37(19):139-146.

[21] 國家知識產權局.關于印發《國際專利分類與國民經濟行業分類參照關系表(2018)》的通知[EB/OL].(2018-10- 08)[2021-05-23].https://www.cnipa.gov.cn/art/2018/10/8/art_75_131968.html.

[22] 劉軍.社會網絡分析導論[M].北京:社會科學文獻出版社,2004:14-15,106.

[23] 高霞,陳凱華.基于SIPO專利的產學研合作模式及其合作網絡結構演化研究:以ICT產業為例[J].科學學與科學技術管理,2016,37(11):34-43.

[24] 劉軍.整體網絡分析講義 UCINET軟件實用指南[M].上海:上海人民出版社,2009:168,194-204.

[25] 趙巧芝,閆慶友.中國能源消費地區關聯網絡的統計性質及結構特征測度[J].統計與決策,2018,34(7):96-100.

[26] PEREIRA C G,SILVA? R R D,PIGOLA A,et al. Technological cooperation network in biotechnology:analysis of patents with Brazil as the priority country[J]. Inn Man Rev,2018,15(4):416-434.

[27] YOKURA Y,MATSUBARA H,STERNBERG R. R&D networks and regional innovation:a social network analysis of joint research projects in Japan[J]. Area,2013,45(4):493-503.

[28] CHENG F,MA Y,UZZI B,et al. Importance of scientific collaboration in contemporary drug discovery and deve- lopment:a detailed network analysis[J]. BMC Biol,2020,18(1):1-10.

[29] 魏守華,王英茹,湯丹寧.產學研合作對中國高技術產業創新績效的影響[J].經濟管理,2013,35(5):19-30.

[30] CHAN J H T,AU A K M,KO A. Linking network centra- lity to performance revisit:understanding and dealing with simultaneity in the creation of soft innovation[J]. PIEB,2019,19(1):16-32.

(收稿日期:2020-11-19 修回日期:2021-05-27)

(編輯:羅 瑞)