右心室起搏部位對心臟永久性起搏器植入患者左心收縮功能的影響

顧維民

(新疆阿克蘇地區第一人民醫院,新疆 阿克蘇)

0 引言

心律失常、房室傳導阻滯、心力衰竭患者經起搏器植入治療后癥狀得到了較為理想的改善甚至消除,心臟起搏植入技術已成為維持患者心理、挽救生命及提高生活質量的重要方法[1]。心臟起搏器植入部位有多種選擇,包括傳統的心尖部起搏、間隔部起搏等,不同的起搏部位的應用效果仍然需要大量的研究去確定,具體報道如下。

1 對象和方法

1.1 一般資料

選擇2018年7月至2020年7月我院收治的心臟永久性起搏器植入患者90例作為研究對象,根據右心室起搏部位的不同將所有患者分為對照組和觀察組,對照組45例,男25例,女20例,年齡在48~75歲,平均(61.13±5.26)歲,其中心律失常24例,房室傳導阻滯21例,于右心室心尖部植入起搏器;觀察組45例,男29例,女16例,年齡在45~77歲,平均(62.19±6.11)歲,其中心律失常26例,房室傳導阻滯19例,于右心室間隔部植入起搏器。排除患有其他器官性功能障礙、意識不清或嚴重精神障礙、臨床資料缺失的患者。兩組患者一般資料經分析顯示,其差異無統計學意義(P>0.05)。所有患者及家屬對本研究的具體流程及注意事項均已知悉,并同意參與本研究。倫理委員會對本研究進行考核后批準開展。

1.2 方法

兩組患者均選用螺旋電機。

對照組心尖部起搏,經鎖骨下靜脈通道,將心房電極經靜脈鞘在X線指導下放置在右心耳,螺旋電極放置在心尖部位,將脈沖發生器與起搏電極埋入患者胸前皮下囊袋中。

觀察組間隔部起搏,步驟與心尖部起搏相同,經鎖骨下靜脈通道,將螺旋電極放置在右心室間隔部,心房電極置于右心耳,于胸前皮下囊袋埋入脈沖發生器與起搏電極。

術后對兩組患者均進行為期1年的隨訪調查。

1.3 觀察指標

(1)記錄兩組患者左心收縮功能相關指標如左心室收縮末期內徑(LVESD)、左心室射血分數(LVEF)、左心室舒張末期內徑(LVDd)(2)記錄兩組患者發生并發癥如全因死亡、房顫及心力衰竭的概率,并發癥發生率=(全因死亡+心力衰竭+房顫)/所有患者×100%。

1.4 統計學方法

將數據納入SPSS 22.0軟件中分析,并以均數±標準差(±s)表示計量資料并以t進行檢驗,計數資料以率(%)表示并以χ2進行檢驗,P<0.05為差異顯著,有統計學意義。

2 結果

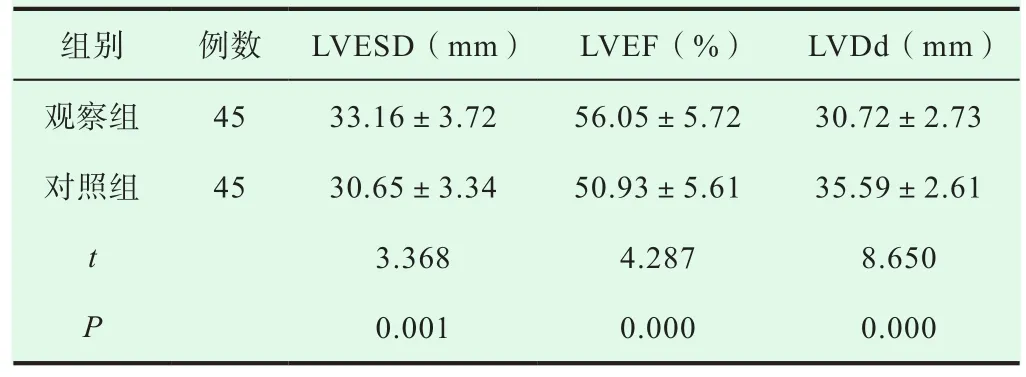

2.1 兩組患者左心收縮功能相關指標的對比

觀察組患者左心收縮功能的相關指標LVESD、LVEF、LVDd均高于對照組,差異顯著,且有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者左心收縮功能相關指標的對比(±s)

表1 兩組患者左心收縮功能相關指標的對比(±s)

組別 例數 LVESD(mm) LVEF(%) LVDd(mm)觀察組 45 33.16±3.72 56.05±5.72 30.72±2.73對照組 45 30.65±3.34 50.93±5.61 35.59±2.61 t 3.368 4.287 8.650 P 0.001 0.000 0.000

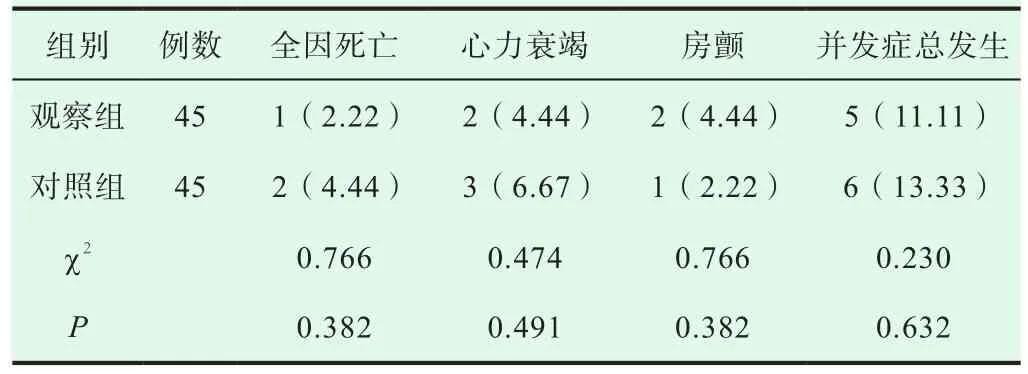

2.2 兩組患者隨訪期間并發癥發生率

兩組患者于術后隨訪期間發生并發癥如全因死亡、心力衰竭、房顫的概率無明顯差異,無統計學意義(P>0.05),見表2。

表2 兩組患者隨訪期間并發癥發生率[n(%)]

3 討論

心臟起搏器植入治療是采用特定頻率脈沖電流,以導線和電極對心臟進行刺激,繼而代替心臟起搏點促進心臟搏動的療法,是治療心功能障礙的重要手段[2-3]。心臟永久性起搏植入術是治療心動過緩的有效手段,心尖部起搏具有操作簡單、易固定、起搏及感知閾值穩定等優勢,但近年來有研究表明,心尖部起搏時應心室激動的方向及順序與正常情況相反,從而導致心室內和心室間電激動劑機械運動同步丟失,早期可能對患者心臟血流動力學造成影響,遠期可能導致心臟組織結構重構、心臟收縮功能下降[4-5]。間隔部起搏心內膜部室間隔的右前上方位置進行螺旋導線固定,能夠確保導線在得到良好固定的同時還不會對瓣葉、腱索和乳頭肌造成損害,該位置能對機體生理新的傳導順序進行最大限度的模擬,機體血流動力學效應好[6]。

本研究中,選擇右心室間隔部植入心臟永久性起搏器的觀察組患者的左心收縮功能明顯優于選擇右心室心尖部起搏的對照組,前者左心房收縮末期內徑(LVESD)、左心室射血分數(LVEF)、左心室舒張末期內徑(LVDd)的數據均明顯高于對照組,差異明顯,且經統計分析有統計學意義(P<0.05)。對兩組患者術后進行為期1年的隨訪調查發現,右心室起搏部位的不同對于術后并發癥的發生率并無顯著影響,兩組患者發生心力衰竭、全因死亡、房顫等疾病的概率無明顯差別。

綜上所述,心臟永久性起搏器植入右心室間隔部能夠有效改善患者左心的收縮功能,右心室起搏部位的不同與術后并發癥的發生率無明顯關聯。