基于風險場的化工園區累積性大氣環境風險評估方法研究

周夏飛,曹國志,於 方,徐澤升,周 穎,楊威杉,藏 楠

(生態環境部環境規劃院 生態環境風險損害鑒定評估研究中心,北京 100012)

0 引 言

21世紀以來,在全球經濟一體化發展的帶動下,我國化工園區蓬勃發展[1]。根據中國石化聯合會調查數據統計,截至2018年底,全國重點化工園區或以石油和化工為主導產業的工業園區共有676家[2]。與單個建設項目或企業的環境風險相比,該類園區具有多源、多物質和多敏感目標的特點[3-4],各類有毒有害物質通過大氣傳播,對周邊人群和自然環境帶來嚴重威脅[5-8]。因此,如何系統科學的評估并精準有效的實施大氣環境風險管理,降低園區大氣環境風險水平迫在眉梢。

大氣環境風險評估是園區大氣環境風險管理的重要手段,是管理者決策的基礎依據[9-11],國內外許多學者對區域環境風險評估進行了相關研究。目前,環境風險評估常用的方法有層次分析法[12-13]、突變級數法[14-15]、模糊數學法[16-17]、環境風險場評價法[5-8,18]。其中,層次分析法和模糊數學法過于主觀,突變級數法克服了專家的主觀,但未考慮環境風險受體的影響[2],而環境風險場評價法充分考慮了風險源和風險受體的空間位置關系,對區域進行網格化,并利用GIS在地圖上可視化環境風險,應用最為廣泛[5-8,18]。2016年,邢永健等[6]探索應用區域環境風險系統理論中的環境風險場理論,并對其進行實際應用的可操作性進行了優化;2019年,Cao等[7]利用環境風險場評價方法,首次對全國開展突發性環境風險評估,識別出了全國高風險熱點區域;2020年,周夏飛等[8]基于環境風險場評價方法,對長江經濟帶開展突發水污染風險分區研究,并利用突發環境事件驗證了方法的可行性。綜上,環境風險場評價方法應用廣泛,但多應用于行政區域且多為突發性環境風險評估,園區層面累積性風險評估鮮有案例。環境風險管理的研究內容不僅包括突發性事故的環境風險,也包含低濃度污染物長期排放的累積效應[19-21],而后者也是目前關注的重點,是環境風險評價的重要方面,也是環境管理和決策的科學基礎。

基于此,本研究在借鑒環境風險場評價法的技術思路的基礎上,綜合考慮化工園區的累積性環境風險特征,以100 m×100 m為評估單元,擬建立園區累積性大氣環境風險評估方法,并以某化工園區為例,進行案例分析,以期為園區環境風險管理提供決策支持。

1 方法構建

1.1 概念模型構建

根據環境風險系統理論,環境風險系統包括環境風險源、受體以及影響途徑三種基本要素。風險源危害的釋放和對受體影響的方式、大小可以通過風險場進行表征,風險受體對來自風險源危害的承受能力可以通過受體易損性進行表征[2,5,7,8,22]。空間中質點(x,y)處的風險與該處可能出現的風險場強和風險受體易損性共同決定,計算模型為:

Rx,y=f(Ex,y,Vx,y)

(1)

式中:Rx,y為(x,y)處的環境風險指數;Ex,y為(x,y)處的環境風險場強;Vx,y為(x,y)處的環境風險受體易損性指數。

1.2 數學模型構建

本文借鑒環境風險場評價法的技術思路,并結合已有環境風險評估方法[2,7,8,23],同時考慮累積性環境風險特點,將風險源追溯到大氣污染物排放口,考慮不同污染物的復合影響,基于人群年齡構成和人群日常行為模式綜合表征受體脆弱性,以100 m×100 m為評估單元,構建一套園區環境風險評估方法。相較于傳統環境風險場評價方法在園區的應用,分析尺度更為精細。

1.2.1 網格劃分

利用ArcGIS的create fishnet功能將化工園區及周邊區域劃分為100 m×100 m的網格,并對其進行編號,然后計算園區及周邊區域網格的環境風險指數。

1.2.2 網格環境風險場強

累積性環境風險場強度與排放的污染物的性質、排放量以及與風險源的距離有關[7,22,24]。園區內某一個網格的大氣污染環境風險場強度可表示為:

(2)

(3)

(4)

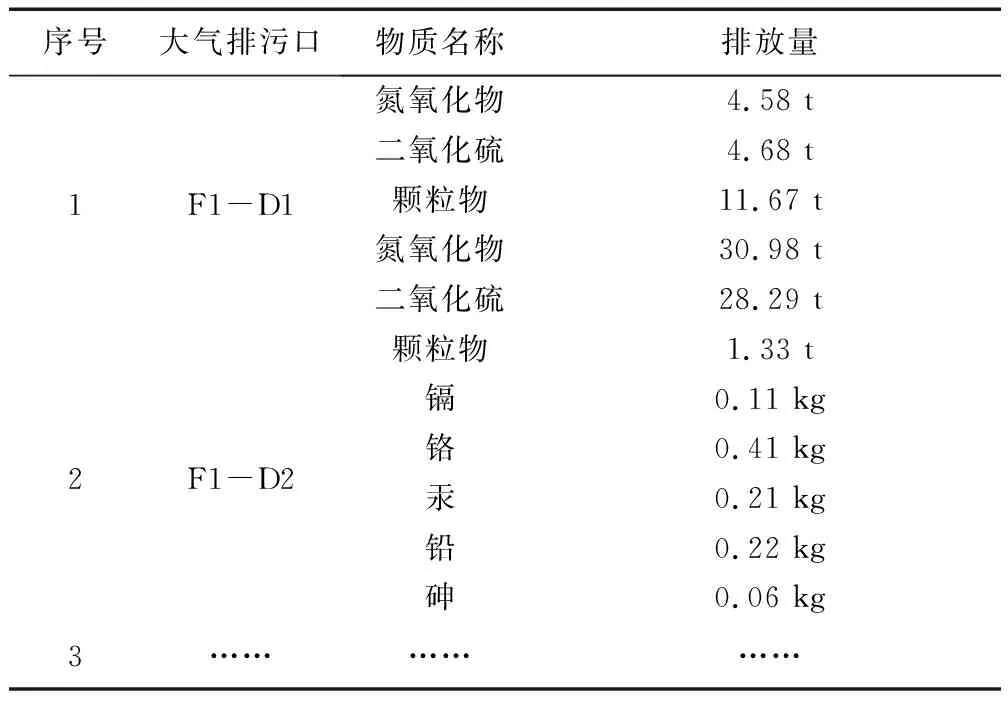

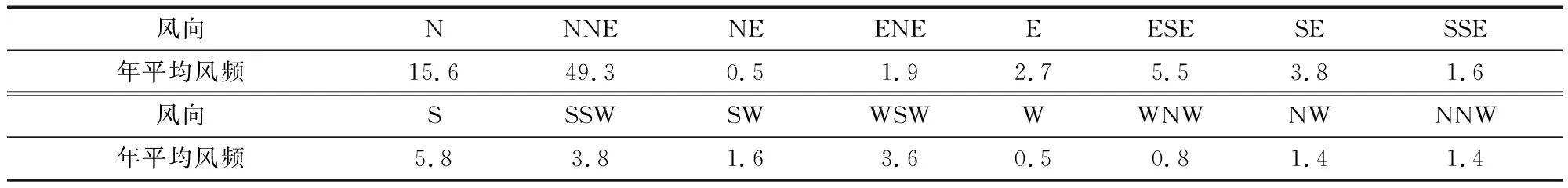

式中:Ex,y為某一個網格的大氣環境風險場強度;μi為第i個大氣排污口與某一個網格的聯系度;Di為第i個大氣排污口大氣污染物排放當量,污染當量是指根據各種污染物或污染排放活動對環境的有害程度、生物體的毒性以及處理的技術經濟型而規定的有關污染物或污染排放活動的一種相對數量關系[25],可用各大氣污染物量與臨界量的比值之和進行表征,各大氣污染物臨界量參考《環境保護稅法》各風險物質的污染當量值[24,26];OAij為第i個大氣排污口第j種大氣污染物排放量;OPij為第i個大氣排污口第j種大氣污染物的臨界量;P為污染物擴散概率,可用區域年風向頻率進行表征;n為大氣排污口的個數;li為網格中心點與大氣排污口的距離,km;k、j分別為差異系數、對立系數,地勢平坦開闊的地區取k1=0.5、k2=-0.5、j=-1;s1、s2、s3、s4分別取1、3、5、10 km。

為了便于各個網格的大氣環境風險場強度的比較,本方法對各個網格大氣環境風險場強度進行標準化處理,公式如下:

(5)

式中:Ex,y為某一個網格的大氣環境風險場強度;Emax為整個區域的最大大氣環境風險場強度;Emin為整個區域的最小大氣環境風險場強度。

1.2.3 網格環境風險受體易損性指數

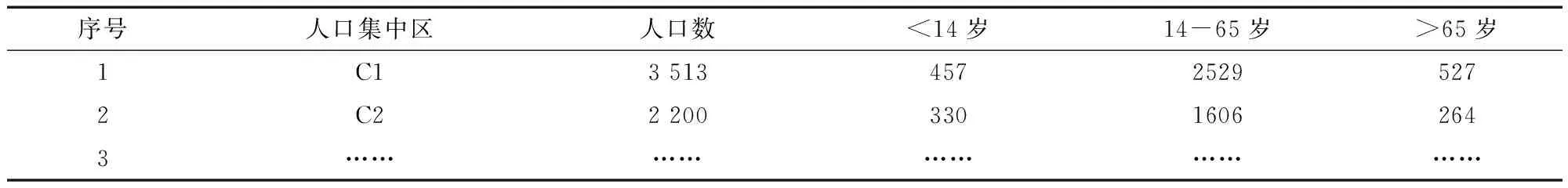

大氣環境風險關注的對象主要是人,考慮到不同年齡的人身體素質各不相同,不同的人暴露于污染物釋放的持續時間也各不相同,本研究充分考慮年齡構成和人群年齡構成和人群日常行為模式[27-29],構建環境風險受體易損性指數,公式如下:

(6)

(7)

(8)

(9)

式中:Vx,y為某一個網格的大氣環境風險受體易損性指數;P1為某一個網格的小于14歲的環境風險受體易損性指數;P2為某一個網格的14-65歲的環境風險受體易損性指數;P3為某一個網格的大于65歲的環境風險受體易損性指數;?為人群暴露污染物的持續時間,如為0-4小時,取值0.6,如為4-8小時,取值0.8,如為8-16小時,取值1.0,如為16-24小時,取值為1.2;popx,y為某一個網格的某年齡段的人口數量;popmax為區域內網格的某年齡段的人口數量最大值;popmin為區域內網格的某年齡段人口數量最小值。

為了便于各個網格的大氣環境風險受體易損性指數的比較,本方法對各個網格大氣環境風險受體易損性指數進行標準化處理,同公式(5)。

1.2.4 網格環境風險指數計算模型

網格環境風險指數計算公式如下:

(10)

根據網格環境風險值的大小,將環境風險劃分為四個等級:高風險(R>80)、較高風險(60 某化工園區規劃面積21 km2,是以精細化工及生物醫藥等行業為主的綜合性化工園,園區涉氣排放企業共103家,排放污染物種類多且排放量大,園區內及外圍分布若干居民區,潛在環境風險較大,該化工園區風險源及周邊主要風險受體情況詳見圖1。 根據《建設項目環境風險評價技術導則》(HJ 169—2018)[30]的相關要求,大氣污染物影響范圍一般為5 km。本研究基于園區矢量邊界,采用ArcGIS的緩沖區空間分析功能,構建園區邊界5 km緩沖區作為研究范圍;利用ArcGIS的create fishnet功能將研究區劃分為100 m×100 m的網格,并對其進行編號。 基于識別的涉氣排放風險企業、大氣排污口和年均風頻等數據(表1、表2),利用公式(2)-(4)計算研究區的環境風險場強空間分布。 表1 大氣排污口各風險物質排放量 表2 某化工園區近20年年均風頻統計 基于調查的環境風險受體數據(表3),結合Google Earth影像,矢量化各村居民用地邊界,將各村人口數據按照矢量邊界所包含的網格進行均分;假定園區內工作人員為8小時且不住園區外周邊5 km范圍內,園區外5 km范圍居民不在園區工作,下班后即返回家中,在家時間處于12-16小時之間,根據污染物暴露時間指標進行量化;利用公式(6)-(9)計算研究區的環境風險受體易損性指數空間分布。 表3 研究區環境風險受體數據 利用公式(10)計算研究區的環境風險指數空間分布,高風險區主要分布在F35、F39、F48、F49、F52、F92、F95、C5、C10附近等(圖2、圖3),其中,F35、F39、F48、F49、F52、F95附近環境風險較高,主要是由于其大氣排放量較大所致,C5和C10環境風險較高,主要是由于C5、C10位于園區下風向,人口數較多且距離園區較近所致。 圖2 研究區累積性大氣環境風險分區圖Fig.2 Zones of cumulative atmospheric environmental risk in the study area 大氣污染物的排放與周邊居民息息相關,公眾環保舉報能間接反映區域環境風險[31-33]。本文統計了2017-2019年近三年的園區及周邊區域大氣環境污染舉報數據,其空間分布如圖4所示,2017-2019年評估區共發生15起大氣環境污染舉報,約有10起分布在高風險區和較高風險區附近,這表明園區風險評估結果具有一定的可靠性。 根據評估結果,F35、F39、F48、F49、F52、F92、F95等企業周邊風險相對較高,大氣污染物排放量較大,建議加強源頭防控、監測和預警;C5、C10等區域風險相對較高,該地區人口密集,且位于化工園區盛行風向的下風向,建議做好環境質量監測和健康狀況跟蹤,根據實際風險狀況必要時調整高風險區人口布局;園區和地方政府加強開展環境風險排查、評估、治理,建立覆蓋園區及周邊敏感區域的污染監控、預警、溯源體系及大氣環境風險管控長效機制,及時響應并解決周邊公眾反映的大氣污染問題。 (1)本文基于環境風險場相關理論和方法,針對化工園區累積性大氣環境風險多源、多物質和多敏感目標的復合性特征,以100 m×100 m為評估單元,構建了一套園區累積性大氣環境風險定量評估方法,其評價結果有助于識別園區大氣環境風險的空間分布特征,為園區環境風險管控提供決策參考。 (2)通過將風險源追溯到大氣污染物排放口,并考慮不同污染物的復合影響,以人群年齡構成和人群日常行為模式綜合表征受體脆弱性,提高了評估方法的精度和可靠性。以某化工園區為案例開展園區累積性環境風險評估,并利用園區大氣污染舉報數據做驗證,結果顯示,大氣污染舉報主要集中分布在高風險區及較高風險區,驗證了方法的可行性和可靠性。 (3)環境風險是一個多重復合因子相互作用的復雜系統,由于環境風險控制機制相關指標難以量化到每個網格,本評估方法暫未考慮環境風險防控與管理對風險的抑制和消減作用。另外,風險受體部分雖考慮了人群年齡構成和人群日常行為模式,但未考慮園區周邊人群自身的身體健康狀況。后續研究中,將通過引入風險防控和管理能力、人群健康狀況等因子優化評估方法。2 案例分析

2.1 環境風險場強計算

2.2 環境風險受體易損性指數計算

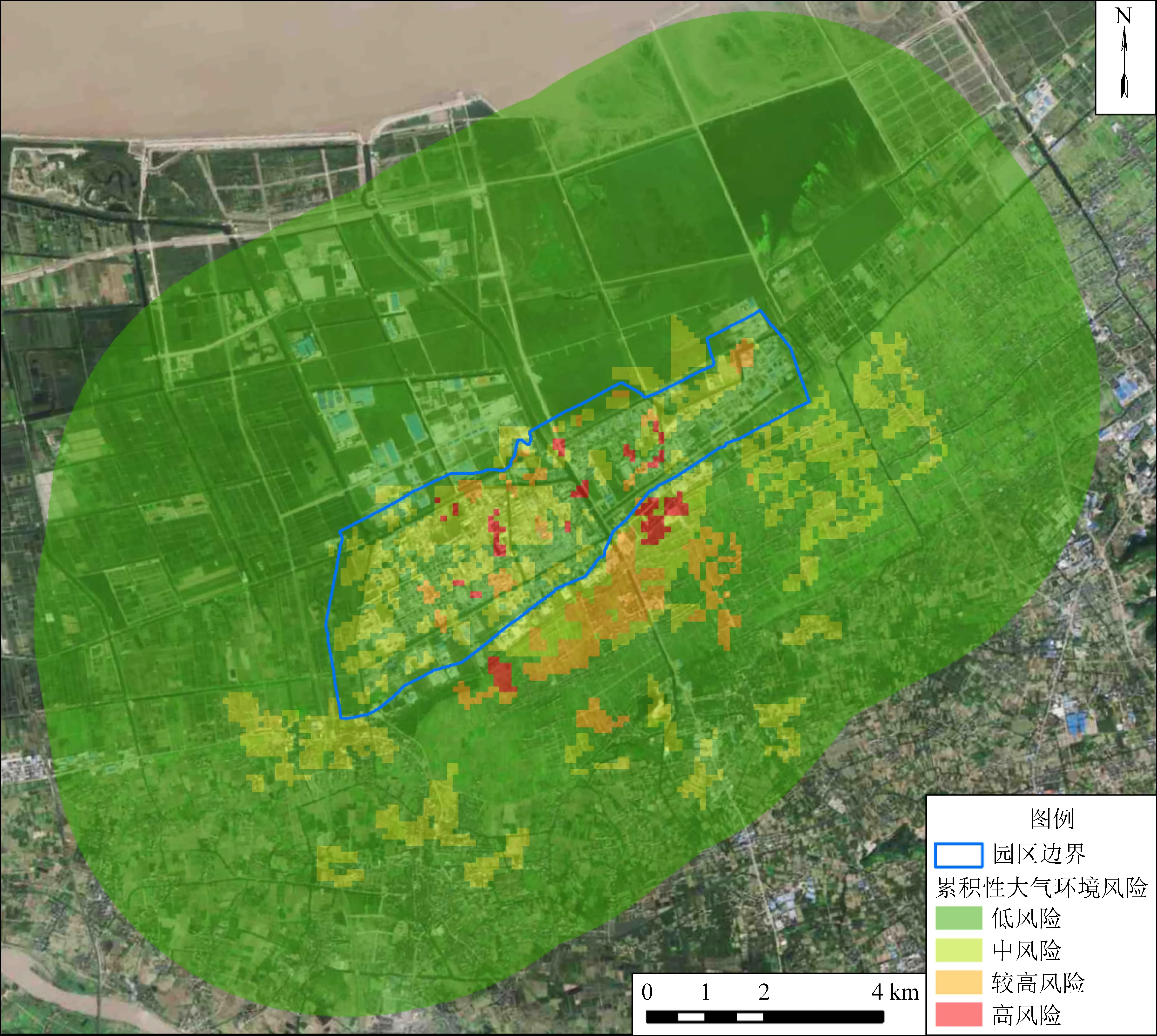

2.3 環境風險指數計算

2.4 結果驗證

2.5 環境風險管理建議

3 結論與討論