美國以價值醫療為導向的質量支付計劃介紹與啟示

駱陳城,李精鐘

(浙江大學醫學院附屬兒童醫院,浙江 杭州 310052)

1 美國價值醫療政策概述

美國基于價值的醫療體系從十余年前開始建立。2010年3月,美國國會通過了《平價醫療法案》(Affordable Care Act,ACA),旨在提高醫療保險覆蓋率,同時降低醫療費用。ACA法案授權了4個基于醫療價值的項目(Value-Based Programs):醫院基于價值的采購項目(HVBP),減少重復入院計劃(HRRP),醫院獲得疾病(HAC)減少計劃和醫療價值修正計劃(VM)[1],推動醫保支付方式的改革和醫療質量的提高。2015年,美國國會通過了具有歷史意義的兩黨立法《醫療保險準入及兒童醫療保險計劃再授權法案》(Medicare Access and CHIP Reauthorization Act,MACRA),使美國醫療保健體系從“以項目為基礎”進一步轉向“以價值為基礎”的模式。該法案發起了質量支付計劃(Quality Payment Program,QPP),由基于績效激勵向的支付系統(MIPS)和替代支付模型(AMPS)組成,自2017年1月1日起正式實施。本文通過介紹和分析美國以價值為基礎的質量支付計劃(QPP),為我國醫保支付方式改革和價值醫療發展提供借鑒。

2 質量支付計劃的基本模型和運用

2.1 基于績效激勵的支付系統(Merit-Based Incentive Payments System,MIPS)

MIPS是質量支付計劃的核心組成部分,美國大多數醫療從業人員選擇該種支付方式并受其約束[2]。該支付系統根據4個大類的績效評價指標對醫療保險涵蓋的專業服務費用進行調整。符合資格的臨床醫生(Eligible Clinicians,ECs)和醫療團體參與提交基于該系統的相關信息和數據,根據4個績效評價指標中的表現獲得最終得分(0~100),并與一個閾值進行比較,以確定對醫生的支付調整比例。

2.1.1 MIPS績效評價類別、權重和閾值

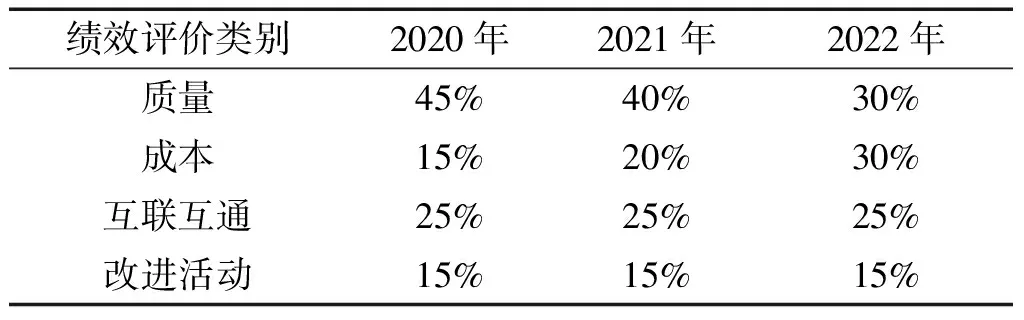

基于績效激勵的支付系統的評價模型的衡量指標是質量(Quality)、成本(Cost)、互聯互通(Promoting Interoperability)和改進活動(Improvement Activities),每個指標設置不同的權重,用以計算最終得分(見表1)。MIPS鞏固了以往使用的質量報告計劃(PQRS),并新增改進活動這一績效指標。質量指標主要包括醫療服務與協作、患者安全和參與度、臨床路徑和有效性、人口及公共健康等,質量報告方法包括個人聲明、合格臨床數據登記(QCDR)、合格登記和電子健康記錄(EHR)等;互聯互通指標使用認證的電子健康記錄技術(CEHRT),評價診療過程中患者參與和信息共享;改進活動指標主要根據提交的信息評價醫生改進治療和護理的過程;成本指標由Medicare醫保系統進行測算,確定提供醫療服務的過程中發生的成本。不同績效評價類別對于數據采集和上報都有相應的要求,并采取相應的手段保證數據的可靠性和完整性。

表1 基于績效激勵的支付系統各指標權重(2020-2022年)

根據4個績效的表現加權后計算分值,最終分值將與設定的基本閾值進行比較后進行支付調整[3]。美國政府設定的2020年的基本績效閾值為45分,2021年提高到60分。另外,達到額外績效門檻的優秀個人可以獲得額外的正向薪酬調整,最高可達10%,2020年績效期的額外績效閾值被設定為85分。權重和閾值隨著時間推移和項目的進展會發生變化,以體現政策的動態調整,并確保現有的醫療體系能靈活地過渡。

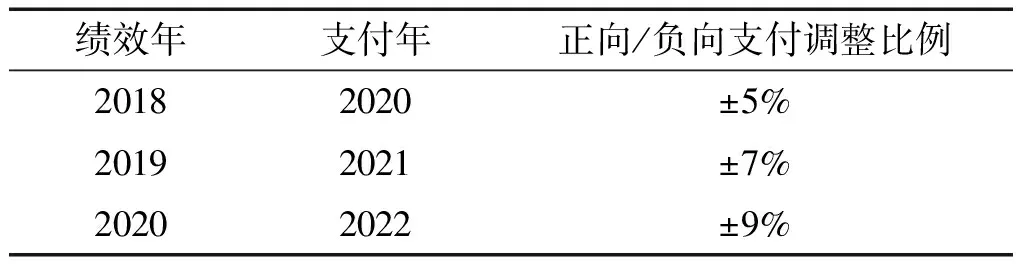

2.1.2 MIPS 支付調整

將4個績效類別的得分進行加權計算,獲得的最終分數將影響以后年度獲得的支付金額[4],年度支付調整是基于兩年前的表現(例如2018年的表現決定了2020年的醫保支付調整),按一定比例表作出正向或負向的調整(見表2),醫療團體或個人的最終分數高于閾值將獲得一個積極的支付調整;最終分數低于閾值將面臨負向的支付調整;最終分數等于閾值將得到一個中立的支付調整。

表2 基于績效激勵的支付調整比例

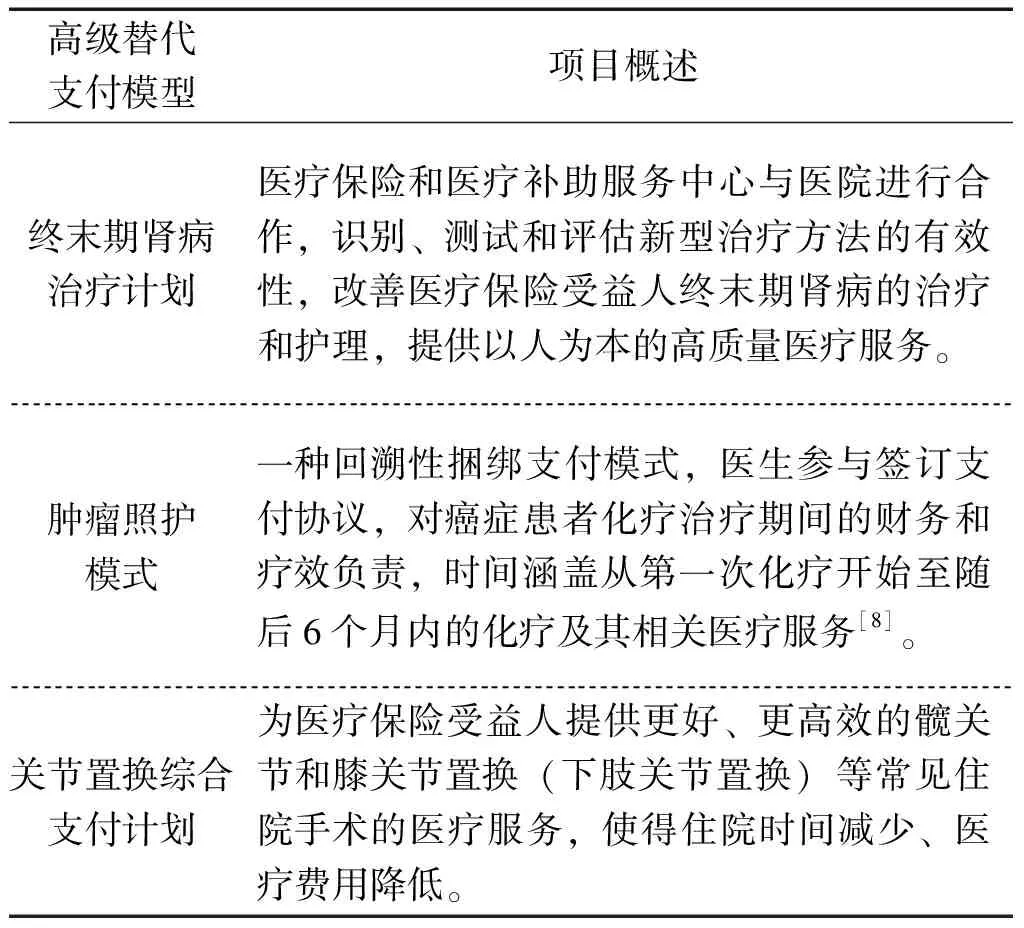

2.2 替代支付模式(Alternative Payment Models,APM)

質量支付計劃的第二種支付路徑——APM主要針對特定的臨床醫療計劃、醫療單位或個體,符合規定標準的臨床醫生將有資格獲得醫保支付部分5%的額外獎金。該支付模型一定程度上也能夠降低MIPS報告數據的復雜性[5]。2020年公布的可獲得額外補償的替代支付模式包括終末期腎病治療計劃(CEC Model)、腫瘤照護模式(Oncology Care Model)、關節置換綜合支付計劃(CJR Payment Model)(見表3)等10個醫療項目[6],由于承擔了患者治療結果相關的風險,醫生能夠獲得醫保支付基礎上額外的風險補償。美國醫療保險和醫療補助服務中心(Centers for Medicare & Medicaid Services,CMS)將持續擴大APM的適用范圍[7],激勵醫生提供高質量、高效益的醫療服務。

表3 2020年納入高級替代支付模型的部分計劃

3 質量支付計劃的評價與思考

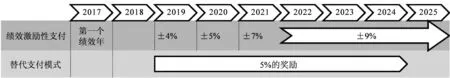

質量支付計劃是MACRA法案的主要舉措。從2019年開始,美國醫療從業者(包括醫生、護士等執業人員和其他符合條件的醫療人員)的支付都應當根據MACRA法案的要求執行。美國醫療保險和醫療補助服務中心希望通過改革支付方式實現三類目標:優化個人健康服務(Better Care for Individuals)、提升公眾健康水平(Better Health for Populations)、降低醫療成本(Lower Cost)。質量支付計劃將醫保費用作為經濟杠桿,通過增加醫保支付來獎勵高價值的臨床醫生,同時對沒有達到績效標準醫生減少支付。盡管MIPS和APM兩個支付路徑的規則不盡相同(見圖1),但共同點都是強調提供優質高效的醫療服務[9]。通過質量評價體系和支付調整機制,激勵醫療服務提供者改善患者體驗、減少不必要醫療費用[10],鼓勵醫療系統尋求建立臨床合作伙伴關系,以幫助提高整體成本管控水平和醫療護理質量。

圖1 質量支付計劃下支付調整時間線

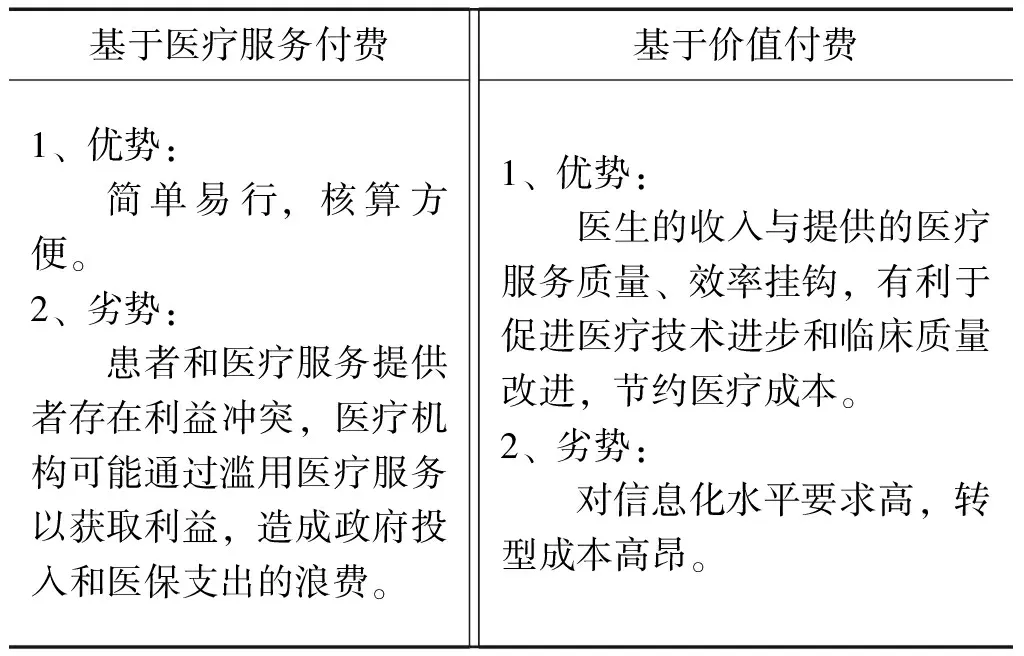

質量支付計劃將醫保給付從“以項目為基礎”轉為“以價值為基礎”,有助于兼顧醫生和患者的利益、改善整體醫療結果。基于醫療服務付費(Fee for service,FFS)和基于價值付費(Value-based Reimbursement,VBR)模式的對比分析見表4。基于醫療服務付費是根據醫療機構提供的醫療服務和產品的數量付費,沒有考慮醫療成本與所獲健康結果之間的關系,而基于價值付費根據醫療機構提供服務所達到的醫療效果和價值付費,醫生和患者成為“利益共同體”,醫療護理服務的質量越高、治療疾病和保持健康的成本越低,醫生獲得的補償越高,VBR鼓勵醫生關注整體健康結果,創造價值而不是單純增加服務數量。

表4 FFS模式和VBR模式對比分析

4 對我國價值醫療發展的借鑒和啟示

4.1 健全績效評價體系:綜合考慮質量、效率和成本

當前,我國門診和住院以按項目付費為主,醫療機構通過服務量獲得補償和激勵[11],過度醫療和醫療不足并存,資源浪費的現象仍然存在。建立健全服務質量和績效評價體系,綜合考慮質量、效率、成本三者的平衡統一,引導醫療服務提供方以最小的成本產生最優的醫療服務[12]。未來可通過部分醫療項目試點的方式,探索構建基于價值醫療的醫療支付模式,發揮醫保對醫藥服務領域的激勵約束作用[13],有利于實現醫療的合理性,引導醫療服務提供者進行質量改進活動。在有效的績效評價體系下,醫療團隊需要對自身的醫療價值進行分析和評估,確定輸出的醫療產品和服務的規模、覆蓋的患者群體、耗費的資源和成本。利用績效評估模型,系統衡量醫療效果以及為確保療效而產生的必要成本,將改革醫療支付方式的動力制度化,鼓勵醫療服務提供者在保持自身優勢的同時,拓寬醫療服務的廣度和深度,提高醫療服務的質量和效率。

4.2 強化信息互聯互通:加快全民健康信息標準化體系建設

健康信息標準化是構建以價值為導向支付模式的基本土壤。美國MACRA法案發起的質量支付計劃的目標是利用數據、信息、分析技術來改善治療成果和資源利用率,通過整合現有的報告項目,包括公眾電子健康檔案(MU)、醫生質量報告系統(PQRS)和基于價值的支付調整(VBM),實現質量標準的統一和成本的準確測算,并幫助醫生做出符合臨床實踐的醫療決策。由于個人醫療健康信息的分散性、對個人隱私的保護和相關法律規定的限制,醫療行業的互聯互通推進速度慢于其他行業。近年來我國加快推進醫療信息的互聯互通,截至2020年8月,現行有效信息標準共227項,基本建立了全民健康信息平臺標準規范和醫院信息化建設標準規范,初步形成了全民健康信息化標準體系[14],但也存在標準體系不健全、標準評估和應用管理不規范、部分標準應用不協同不統一等問題。未來應當強化電子病歷數據集、電子病歷共享文檔等標準的監督考核,加快研究檢查檢驗代碼、藥品耗材應用編碼、數據交互接口、臨床決策支持等基礎標準,進一步發揮信息化標準在驅動衛生事業改革發展中的重要作用。

4.3 醫療服務模式轉型:提高患者參與度

基于績效激勵的支付系統(MIPS)將“患者安全和參與”作為衡量質量的重要指標之一,對醫保支付金額有顯著影響,旨在強調以患者為中心,重視患者的感受,推進“參與式醫療”。長期以來,患者在整個醫療服務體系中是最弱勢的一環,處于被管理的角色,重大疾病的患者及其家屬承受著極大的生理和心理壓力。在基于價值的支付方式驅動下,醫學模式從傳統的生物醫學模式轉向生物-心理-社會醫學模式。人類的疾病與康復不僅是生物學的過程,還伴隨心理的、社會因素的影響,這就要求醫生在診療的過程中,不僅要看到疾病本身,也要看到患者是一個完整的社會人[15],從生物、心理、社會相統一的整體水平來理解和防治疾病,全方位提升患者滿意度,醫療服務模式也將由傳統粗放型模式轉為以患者需求為中心的精細化管理模式。

4.4 醫療組織方式創新:整合型、多元化、全周期

國際經驗表明,價值醫療的發展將催化醫療組織方式的改革和創新。一是專科型的分散醫療轉為整合型的服務模式。基于價值的整合型醫療是國際醫改的趨勢,是實現醫療資源的合理配置、降低相對醫療成本的必然要求。近3年來,我國醫改緊緊圍繞構建“以人為本”的整合型健康服務體系,出臺的政策文件也在加快“整合”的步伐,例如《關于推進緊密型縣域醫療衛生共同體建設的通知》(2019年)、《關于開展城市醫療聯合體建設試點工作的通知》(2019年)、《醫療聯合體管理辦法(試行)》(2020年),旨在實現醫聯體網格化布局管理,構建服務、責任、利益、管理的整合型醫療共同體。二是持續探索多元化的醫療服務模式,《健康中國2030”規劃綱要》提到,要優化多元辦醫格局,“破除社會力量進入醫療領域的不合理限制和隱性壁壘;加大政府購買服務的力度,推動非公立醫療機構向高水平、規模化方向發展”,其根本目的是滿足人民日益增長的多元化、多層次的健康需求,使得單位健康投入內獲得更高的健康收益。三是立足全生命周期提供連續完整的健康服務,針對嬰兒期、青少年期、成年期、老年期等生命不同階段的主要健康問題和影響因素進行綜合治理[16],更加重視全周期效果評價,通過多學科融合和數據賦能,促進醫療服務的連貫協同,構建全方位全周期的大健康體系。