廣西西部地區(qū)大學(xué)生心理韌性、人際信任與心理健康的相關(guān)性研究

練家豪 馬迎教 蒙明慮 楊益東 覃健 張志勇

【摘要】 目的 了解桂西地區(qū)大學(xué)生心理健康的現(xiàn)狀,探索桂西地區(qū)大學(xué)生的心理韌性、人際信任對(duì)其心理健康的影響。

方法 采用癥狀自評(píng)量表(SCL90)、人際信任量表(ITS)、青少年心理韌性量表及自編一般情況調(diào)查表,運(yùn)用分層整群抽樣的方法,抽取桂西地區(qū)1144名在校大學(xué)生進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查。

結(jié)果 桂西地區(qū)大學(xué)生SCL90總分及各個(gè)因子分均高于全國(guó)成人常模。不同專(zhuān)業(yè)、民族、任職情況的大學(xué)生心理健康水平存在差異:非醫(yī)學(xué)生的SCL90總分及各因子分均高于醫(yī)學(xué)生(P<0.01);少數(shù)民族學(xué)生的SCL90總分及強(qiáng)迫癥狀、人際關(guān)系敏感、抑郁、焦慮、敵對(duì)、偏執(zhí)、精神病性因子分均高于漢族學(xué)生(P<0.05);學(xué)生干部的SCL90總分及軀體化、人際關(guān)系敏感、焦慮、敵對(duì)、恐怖、偏執(zhí)、精神病性因子分均高于非學(xué)生干部(P<0.05);醫(yī)學(xué)生的心理韌性總分及目標(biāo)專(zhuān)注、積極認(rèn)知、家庭支持因子分高于非醫(yī)學(xué)生(P<0.01);不同專(zhuān)業(yè)、民族、任職的大學(xué)生人際信任水平無(wú)差異。除強(qiáng)迫癥狀因子與心理韌性中的目標(biāo)專(zhuān)注、積極認(rèn)知無(wú)相關(guān)外,SCL90總分及各因子分與ITS總分、心理韌性總分及各因子分均呈負(fù)相關(guān)( -0.301 ≤r總分≤-0.092, P<0.01;-0.348≤r因子≤-0.072, P<0.05)。心理韌性總分、父母離異情況、專(zhuān)業(yè)、ITS總分、民族、生活費(fèi)情況、父親文化程度、任職情況、年級(jí)共9個(gè)因素可以預(yù)測(cè)桂西地區(qū)大學(xué)生的心理健康水平,R2=0.171。

結(jié)論 桂西地區(qū)大學(xué)生心理健康水平偏低,建議加強(qiáng)心理健康教育,重點(diǎn)關(guān)注少數(shù)民族學(xué)生、學(xué)生干部和非醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)生的心理狀況。心理韌性、人際信任是桂西地區(qū)大學(xué)生心理健康水平的重要影響因素, 提高心理韌性水平和人際信任水平有利于提高桂西地區(qū)大學(xué)生心理健康水平。

【關(guān)鍵詞】 桂西地區(qū);大學(xué)生;心理健康;心理韌性;人際信任

中圖分類(lèi)號(hào):R395.5;G44 文獻(xiàn)標(biāo)志碼: DOI:10.3969/j.issn.10031383.2021.06.009

Study on correlation among resilience, interpersonal trust, and mental health of college students in western Guangxi

LIAN Jiahao1, 2, MA Yingjiao2, MENG Minglyu2, YANG Yidong2, QIN Jian1▲, ZHANG Zhiyong1, 3▲

(1. School of Public Health, Guangxi Medical University, Nanning 530021, Guangxi, China; 2. School of Public Health and Management,Youjiang Medical University for Nationalities, Baise 533000, Guangxi, China; 3. School of Public Health, Guilin Medical University, Guilin 541001, Guangxi, China)

【Abstract】 Objective To investigate the mental health status of college students in western Guangxi, and to explore the influence of mental resilience and interpersonal trust on their mental health.

Methods Symptom check list (SCL90), interpersonal trust scale (ITS), adolescent resilience scale and selfdesigned general situation questionnaire were used to investigate 1144 college students in western Guangxi by stratified cluster sampling.

Results The total score of SCL90 and each factor score of college students in western Guangxi were higher than those of the national adult norm. There were differences in the mental health levels of college students with different majors, ethnic groups and working conditions: the total score of SCL90 and each factor score of nonmedical students were higher than that of medical students (P < 0.01); the score of SCL90 and the factor score of obsessivecompulsive symptoms, interpersonal sensitivity, depression, anxiety, hostility, paranoia, and psychosis among minority students were all higher than those of Han nationality students (P < 0.05); the score of SCL90 and somatization, interpersonal sensitivity, anxiety, hostility, terror, paranoia, and psychosis among student cadres were all higher than those of nonstudent cadres (P < 0.05); the scores of resilience, goal focus, positive cognition and family support factor of medical students were higher than those of nonmedical students (P < 0.01); there was no difference in interpersonal trust level among college students of different majors, nationalities, and positions. Except that there was no correlation between obsessivesymptom factors and target concentration and positive cognition in resilience, SCL90 total score and each factor score were negatively correlated with ITS total score, resilience total score and each factor score (-0.301≤r total score≤ -0.092, P < 0.01; -0.348 ≤ r factor ≤ -0.072, P < 0.05). Resilience total score, parents' divorce, major, ITS total score, ethnicity, living expenses, father's education level, employment status and grade could predict the mental health levels of college students in western Guangxi, R2=0.171.

Conclusion The mental health level of college students in western Guangxi is relatively low. It is recommended to strengthen mental health education and focus on the mental health of minority students, student leaders, and nonmedical students. Resilience and interpersonal trust are important influencing factors for the mental health of college students in western Guangxi. Improving mental resilience and interpersonal trust is conducive to improving the mental health of college students in western Guangxi.

【Key words】 western Guangxi; college students; mental health; resilience; interpersonal trust

隨著社會(huì)的快速發(fā)展,大學(xué)生的心理問(wèn)題越來(lái)越突出。心理健康水平降低可導(dǎo)致抑郁、自殺意念風(fēng)險(xiǎn)升高[1],由此引發(fā)的大學(xué)生抑郁、自殺等負(fù)性事件屢見(jiàn)報(bào)道[2]。廣西壯族自治區(qū)西部由百色、河池、崇左三市構(gòu)成,簡(jiǎn)稱(chēng)桂西地區(qū),是集“老少邊山窮”于一體的民族聚居地區(qū),區(qū)域內(nèi)的大學(xué)生大多來(lái)源于桂西和區(qū)內(nèi)周邊地區(qū),少數(shù)民族大學(xué)生較多。受民族地區(qū)特有的民族文化、生活方式及家庭和社會(huì)環(huán)境等影響,民族地區(qū)的大學(xué)生心理健康狀況可能有不同于一般人群的特征。

心理韌性被認(rèn)為是21世紀(jì)復(fù)雜多變的工作環(huán)境中成長(zhǎng)的關(guān)鍵能力[3],心理韌性可能是青少年抑郁癥狀的保護(hù)因素[4]。人際信任是大學(xué)生心理健康的重要指標(biāo), 能夠折射出大學(xué)生心理狀況是否處于健康水平[5]。目前從心理韌性及人際信任角度對(duì)桂西地區(qū)大學(xué)生心理健康的研究較少。本研究致力于了解桂西地區(qū)大學(xué)生心理健康的現(xiàn)狀,探索桂西地區(qū)大學(xué)生的心理韌性、人際信任對(duì)其心理健康的影響,為提升桂西地區(qū)大學(xué)生的心理健康水平提供參考依據(jù)。

1 對(duì)象及方法

1.1 研究對(duì)象

采取分層整群抽樣的方法,抽取桂西地區(qū)某兩所全日制本科高校一至五年級(jí)34個(gè)班級(jí)的在校大學(xué)生作為研究對(duì)象,共發(fā)放1200份問(wèn)卷,回收有效問(wèn)卷1144份,有效率為95.33%。其中,男生442人,女生702人;農(nóng)村學(xué)生937人,城鎮(zhèn)學(xué)生207人;醫(yī)學(xué)生728人,非醫(yī)學(xué)生416人;漢族學(xué)生581人,少數(shù)民族學(xué)生563人;學(xué)生干部393人,非學(xué)生干部751人;父母離異的學(xué)生64人,父母非離異的學(xué)生1080人。

1.2 調(diào)查方法

采用分層整群抽樣、填寫(xiě)問(wèn)卷的調(diào)查方法,在桂西地區(qū)抽取兩所本科高校,以班級(jí)為單位隨機(jī)抽取一至五年級(jí)學(xué)生作為研究對(duì)象,并進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查。由經(jīng)統(tǒng)一培訓(xùn)合格的調(diào)查員向調(diào)查對(duì)象講解填寫(xiě)要求,調(diào)查對(duì)象當(dāng)場(chǎng)獨(dú)立完成問(wèn)卷填寫(xiě),問(wèn)卷由調(diào)查員統(tǒng)一回收。

1.3 調(diào)查工具及內(nèi)容

①采用自編一般情況調(diào)查表調(diào)查人口學(xué)特征,共14個(gè)項(xiàng)目,包含性別、年齡、民族、專(zhuān)業(yè)、家庭情況、消費(fèi)情況等項(xiàng)目,用于調(diào)查大學(xué)生的人口學(xué)特征及一般情況。②采用癥狀自評(píng)量表(SCL90)調(diào)查大學(xué)生的心理現(xiàn)狀,該表有軀體化、強(qiáng)迫癥狀、人際關(guān)系敏感、憂(yōu)郁、焦慮、敵對(duì)、恐怖、偏執(zhí)和精神病性9大因子及1個(gè)“其他”因子。每項(xiàng)均采用1~5分五級(jí)評(píng)分制,五個(gè)等級(jí)為:無(wú)、輕度、中度、偏重、嚴(yán)重,依次對(duì)應(yīng)1分、2分、3分、4分、5分。以總分、因子分、陽(yáng)性項(xiàng)目數(shù)等作為統(tǒng)計(jì)指標(biāo),分?jǐn)?shù)越高,心理健康水平越低。SCL90內(nèi)部一致性信度為0.85[6]。③采用青少年心理韌性量表調(diào)查大學(xué)生心理韌性的水平,共27個(gè)項(xiàng)目、5個(gè)因子,分別為目標(biāo)專(zhuān)注、情緒控制、積極認(rèn)知、家庭支持和人際協(xié)助。采用五點(diǎn)積分法計(jì)分,每一題都有完全不符合、比較不符合、說(shuō)不清、比較符合、完全符合5個(gè)等級(jí)。心理韌性量表總分越高,心理韌性水平越高。量表內(nèi)部一致性信度為0.81[7]。④采用人際信任量表(ITS)調(diào)查大學(xué)生的人際信任程度,共25個(gè)項(xiàng)目,本量表采用Likert五點(diǎn)自評(píng)式方法,依次有完全不同意、部分不同意、同意與不同意相等、部分同意、完全同意5個(gè)等級(jí)。人際信任量表總分越高,人際信任程度越高。ITS內(nèi)部一致性信度為0.78[8]。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法

采用Epidata錄入數(shù)據(jù),核對(duì)并進(jìn)行邏輯檢查后,建立數(shù)據(jù)庫(kù),用SPSS 22.0對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué)分析,包括t檢驗(yàn)、相關(guān)分析及多元逐步回歸分析等。雙側(cè)顯著性檢驗(yàn)水準(zhǔn)α=0.05。

2 果

2.1 桂西地區(qū)大學(xué)生的心理現(xiàn)狀

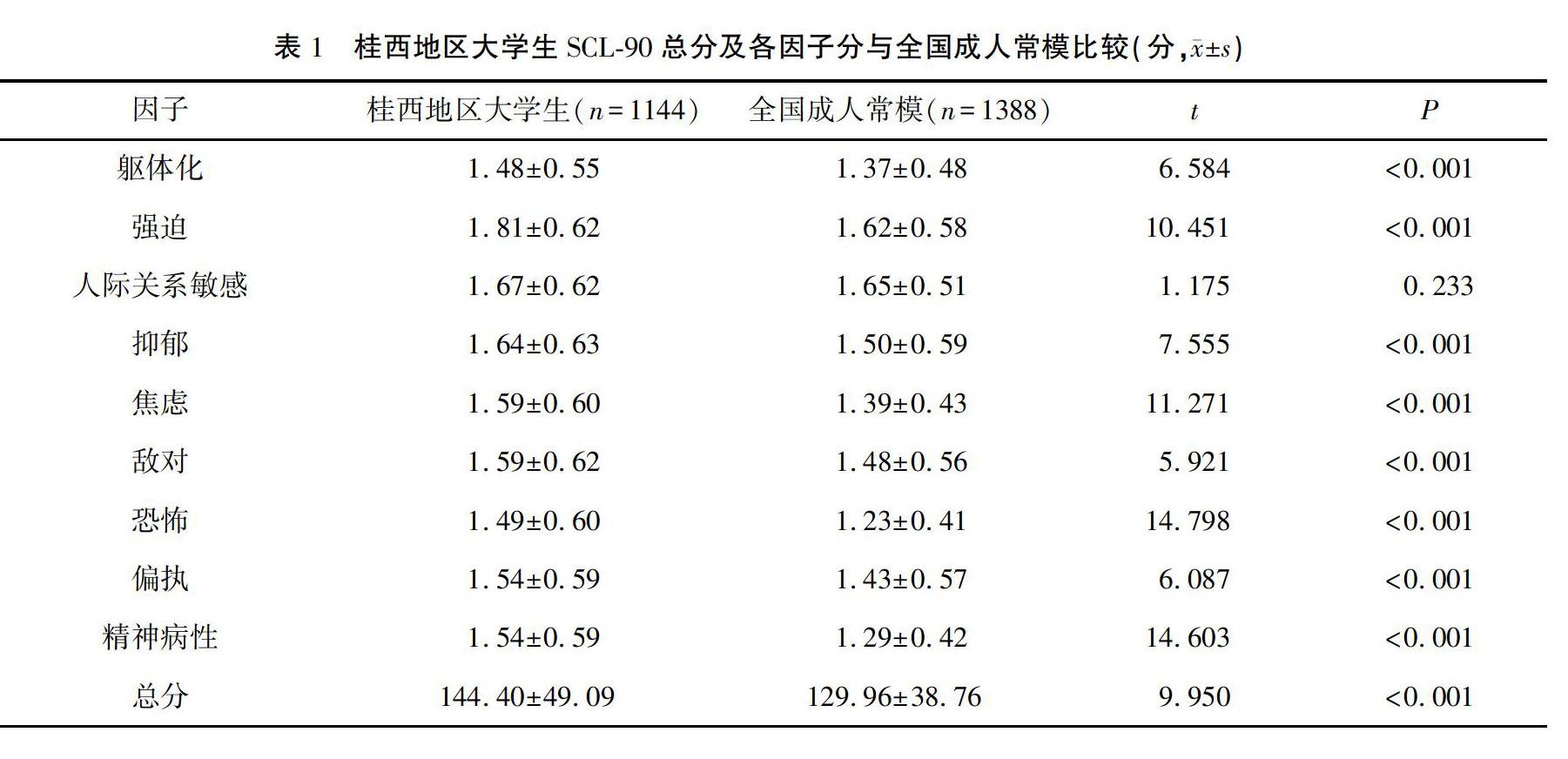

與1987年全國(guó)成人常模[9]相比,除人際關(guān)系敏感因子外,桂西地區(qū)大學(xué)生SCL90總分及各因子分與全國(guó)成人常模的差異均有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。見(jiàn)表1。

2.2 大學(xué)生之間SCL90總分及各因子分的比較

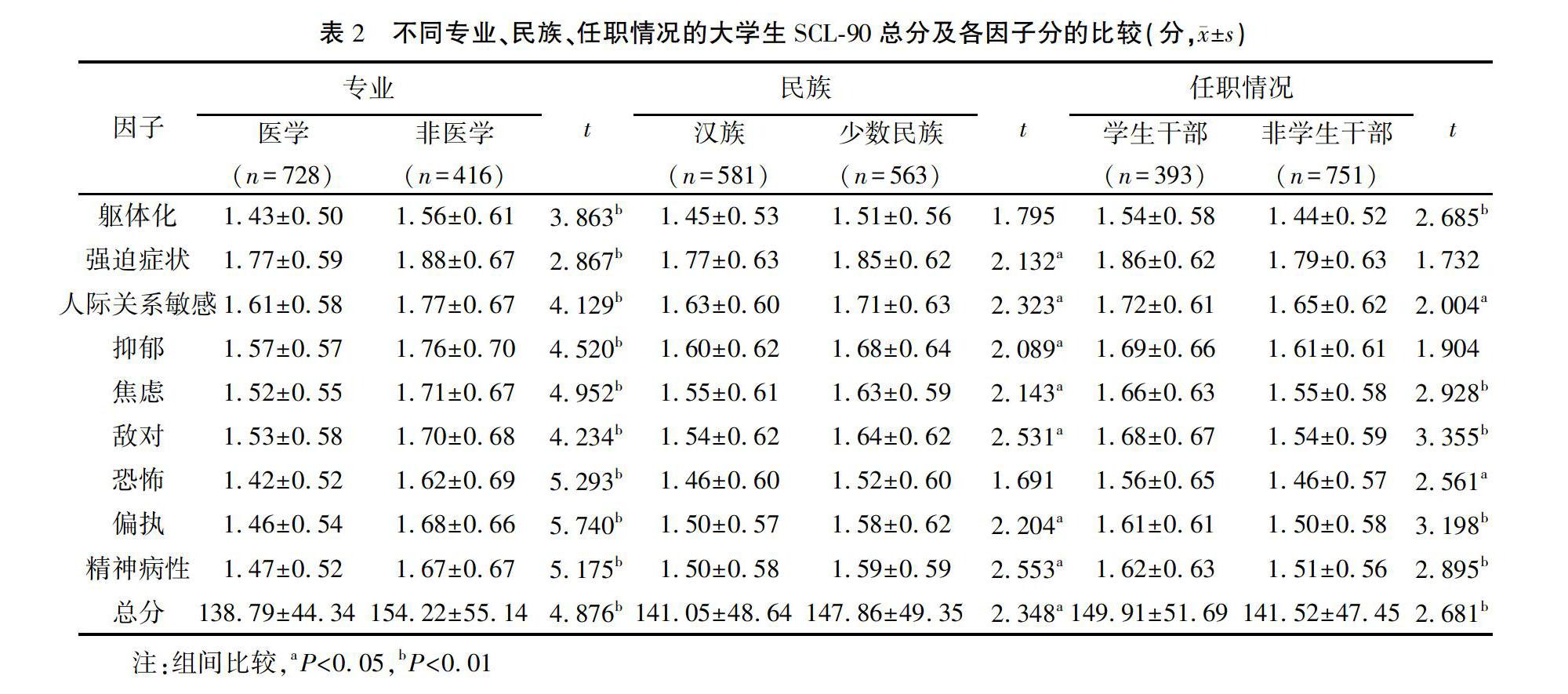

非醫(yī)學(xué)生的SCL90總分及各因子分均高于醫(yī)學(xué)生,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.01);除軀體化、恐怖因子外,少數(shù)民族學(xué)生的SCL90總分及其他7個(gè)因子分均高于漢族學(xué)生,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05);除強(qiáng)迫癥狀、抑郁因子外,學(xué)生干部的SCL90總分及其他7個(gè)因子分均高于非學(xué)生干部,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(人際關(guān)系敏感、恐怖因子P<0.05,其余5個(gè)因子P<0.01)。見(jiàn)表2。

2.3 大學(xué)生之間心理韌性及人際信任水平的比較

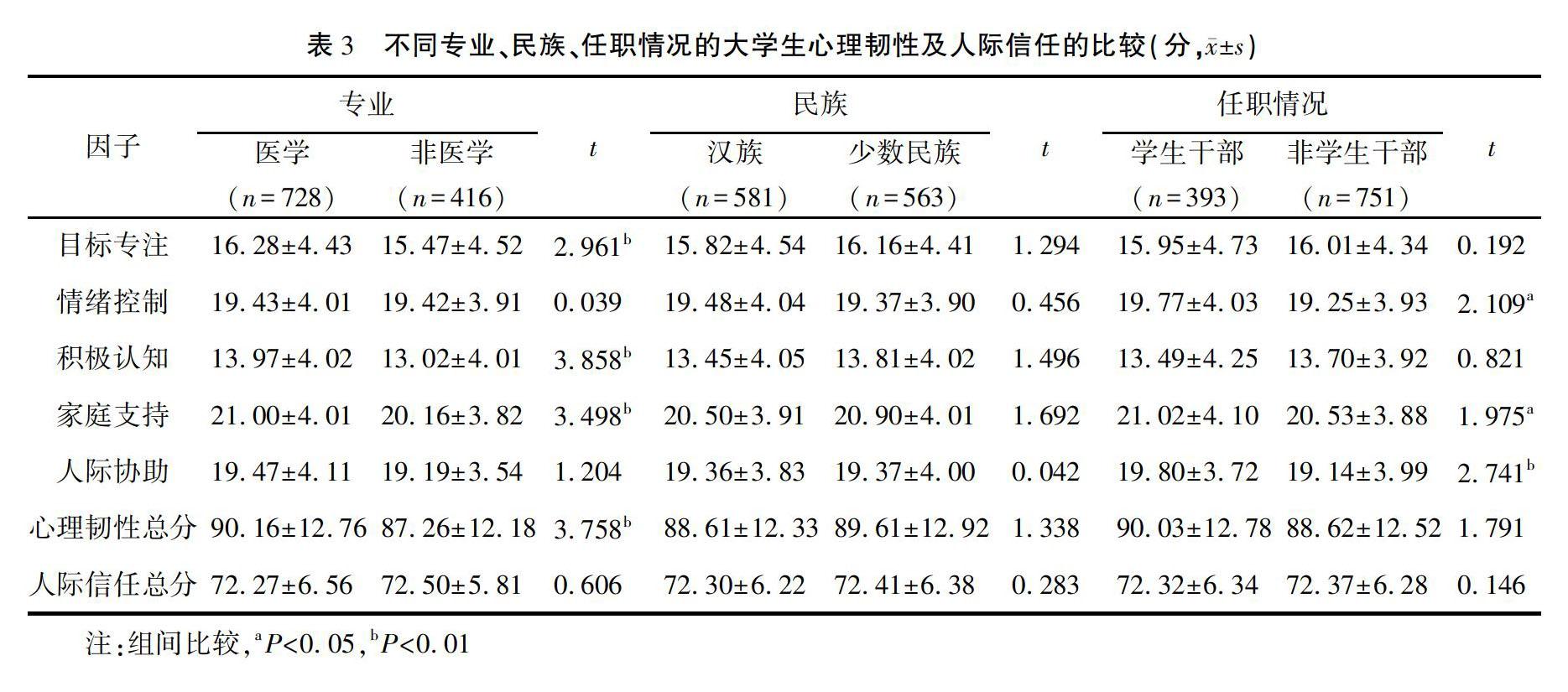

醫(yī)學(xué)生的心理韌性總分比非醫(yī)學(xué)生高,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.01),體現(xiàn)在目標(biāo)專(zhuān)注、積極認(rèn)知及家庭支持3個(gè)因子;不同民族、不同任職情況間大學(xué)生心理韌性總分差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義;不同專(zhuān)業(yè)、民族、任職情況間大學(xué)生人際信任總分差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。見(jiàn)表3。

2.4 大學(xué)生心理韌性、人際信任各因子與SCL90總分及各因子分的相關(guān)性分析

除強(qiáng)迫癥狀因子與心理韌性中的目標(biāo)專(zhuān)注、積極認(rèn)知無(wú)相關(guān)外,SCL90總分及各因子分均與心理韌性總分及各因子分呈負(fù)相關(guān);SCL90總分及各因子分均與人際信任總分呈負(fù)相關(guān)。見(jiàn)表4。

2.5 大學(xué)生心理健康影響因素的多元逐步回歸分析

以SCL90總分作為因變量,以年級(jí)(一年級(jí)1,二年級(jí)2,三年級(jí)3,四年級(jí)4,五年級(jí)5)、專(zhuān)業(yè)(醫(yī)學(xué)1,非醫(yī)學(xué)2)、性別( 男1, 女2) 、民族(漢族1, 少數(shù)民族2)、任職情況(學(xué)生干部1,非學(xué)生干部2)、家庭所在地( 農(nóng)村1,城鎮(zhèn)2)、獨(dú)生情況(獨(dú)生1,非獨(dú)生2)、父親和母親的文化程度(小學(xué)及以下1, 中學(xué)及以上2 )、父親和母親的職業(yè)(農(nóng)民1,非農(nóng)民2)、父母離異情況(離異1, 非離異2)、月均生活費(fèi)(≤1000元1,>1000元2)、心理韌性總分和人際信任總分共15個(gè)因素為自變量,進(jìn)行多元逐步回歸分析,建立回歸模型。心理韌性總分、父母離異情況、專(zhuān)業(yè)、人際信任總分、民族、生活費(fèi)情況、父親文化程度、任職情況、年級(jí)共9個(gè)變量進(jìn)入方程,方程顯著性檢驗(yàn)F值=25.955,P<0.01,R2=0.171。見(jiàn)表5。

3 論本研究顯示,桂西地區(qū)大學(xué)生心理健康水平總體偏低。桂西地區(qū)不同專(zhuān)業(yè)、民族、任職情況的大學(xué)生心理健康水平存在差異:非醫(yī)學(xué)生低于醫(yī)學(xué)生,少數(shù)民族學(xué)生低于漢族學(xué)生,學(xué)生干部低于非學(xué)生干部。

受專(zhuān)業(yè)影響,醫(yī)學(xué)生較非醫(yī)學(xué)生掌握更多的醫(yī)學(xué)和心理學(xué)知識(shí),這些知識(shí)有利于醫(yī)學(xué)生妥善處理遇到的困惑和問(wèn)題,這可能是造成兩者心理健康水平差異的主要原因。本研究顯示,醫(yī)學(xué)生的心理韌性水平優(yōu)于非醫(yī)學(xué)生。恰如其分的挫折教育在很大程度上會(huì)促進(jìn)心理韌性的發(fā)展[10],提高心理韌性可以促進(jìn)學(xué)生的幸福感水平[11]。醫(yī)學(xué)生學(xué)業(yè)繁重,學(xué)習(xí)壓力大,這很可能就是恰如其分的挫折教育中的一類(lèi),無(wú)形中提升了醫(yī)學(xué)生自身的心理韌性水平,對(duì)心理健康產(chǎn)生正向作用。國(guó)外研究顯示,醫(yī)學(xué)生的平均彈性抗壓能力低于一般人群[12],這可能是國(guó)內(nèi)外對(duì)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)模式的差異以及各自的社會(huì)醫(yī)療條件、社會(huì)環(huán)境多元化不同所致。

桂西地區(qū)少數(shù)民族大學(xué)生心理健康水平偏低,原因可能是其大部分在經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)滯后的西部農(nóng)村地區(qū)長(zhǎng)大,經(jīng)濟(jì)的貧困、與周?chē)h(huán)境的反差會(huì)造成失落、自卑的心理困擾,進(jìn)而影響人際交往;再者,他們成長(zhǎng)過(guò)程中所能接觸和學(xué)習(xí)的文化、教育等資源普遍少于漢族學(xué)生,尤其是對(duì)大學(xué)生學(xué)業(yè)的綜合評(píng)價(jià)模式使單純課程學(xué)習(xí)優(yōu)秀的優(yōu)勢(shì)不再突顯,這也使得他們的學(xué)業(yè)壓力進(jìn)一步增大。經(jīng)濟(jì)貧困、人際交往困境及學(xué)業(yè)壓力的交集作用容易導(dǎo)致心理問(wèn)題的產(chǎn)生。對(duì)新疆、北京、西藏高校少數(shù)民族大學(xué)生心理健康水平的研究也得到了類(lèi)似的結(jié)果[13~15],故此高校需重點(diǎn)關(guān)注少數(shù)民族大學(xué)生的心理健康并實(shí)施針對(duì)性措施。

學(xué)生干部既要花費(fèi)大量的時(shí)間和精力投入到學(xué)生干部相應(yīng)的工作中,又要兼顧學(xué)業(yè)和生活,由此給學(xué)生干部帶來(lái)較多的煩惱、壓力和矛盾,這很可能是桂西地區(qū)學(xué)生干部心理健康水平較低的重要原因。此外,學(xué)生干部由于其角色的特殊性,要平衡老師和同學(xué)之間的需求,人際關(guān)系相對(duì)復(fù)雜,會(huì)加重其精神上的負(fù)擔(dān)。學(xué)生干部能力較強(qiáng)、學(xué)業(yè)優(yōu)秀,老師和家長(zhǎng)對(duì)其期望較高,也會(huì)造成一定的心理壓力。

本研究發(fā)現(xiàn),大學(xué)生的心理健康水平與心理韌性及人際信任水平呈顯著正相關(guān)。多元逐步回歸分析結(jié)果顯示,心理韌性總分、父母離異情況、專(zhuān)業(yè)、人際信任總分、民族、生活費(fèi)情況、父親文化程度、任職情況、年級(jí)共9個(gè)變量進(jìn)入方程。心理韌性、人際信任的B值分別為-1、-0.83,對(duì)心理健康水平有良好的正向預(yù)測(cè)作用,即心理韌性水平或人際信任水平越高,大學(xué)生的心理健康水平越高。較多研究發(fā)現(xiàn),大學(xué)生心理韌性與心理健康存在相關(guān)性,心理韌性水平高的個(gè)體,心理困擾較少,其心理健康水平也越高[16]。同時(shí),韌性在人際關(guān)系與學(xué)校適應(yīng)的關(guān)系中起著多重中介作用[17],可通過(guò)提高大學(xué)生的韌性水平來(lái)提高心理健康水平[18],同時(shí)有助于提升生活滿(mǎn)意度及大學(xué)生的適應(yīng)能力[19~20]。相關(guān)研究顯示,我國(guó)大學(xué)生人際信任水平從1998至2009年逐漸下降[21],大學(xué)生之間的信任度較低[22]。人際關(guān)系問(wèn)題在大學(xué)生中度以上心理問(wèn)題中排在首位[23]。較低的人際信任水平易導(dǎo)致社會(huì)孤獨(dú)感[24]。可見(jiàn),心理韌性和人際信任是大學(xué)生心理健康的重要影響因素,提高大學(xué)生的心理韌性及人際信任水平,有助于提高大學(xué)生心理健康水平。

進(jìn)入回歸分析方程的9個(gè)因素P值均小于0.05,表明此回歸模型擬合情況良好。方程決定系數(shù)為0.171,說(shuō)明進(jìn)入方程的9個(gè)因素只可解釋大學(xué)生心理健康水平變異的17.1%,即除了上述9個(gè)因素外,大學(xué)生心理健康水平還受到其他因素的影響,提示應(yīng)對(duì)其心理健康進(jìn)行更全面的研究與分析。

基于以上分析,建議桂西地區(qū)高校加強(qiáng)對(duì)大學(xué)生的心理健康教育,重點(diǎn)關(guān)注少數(shù)民族學(xué)生、學(xué)生干部和非醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)生的心理狀況,注重提高大學(xué)生的心理韌性和人際信任水平。可建立學(xué)生心理健康檔案,健全心理健康監(jiān)測(cè)、篩查常態(tài)化機(jī)制,構(gòu)建完善的心理健康水平監(jiān)控體系,一旦發(fā)現(xiàn)學(xué)生心理異常,及時(shí)對(duì)其采取心理疏導(dǎo)與干預(yù)措施,并持續(xù)追蹤其心理變化。非醫(yī)學(xué)院校可采取增加開(kāi)設(shè)心理健康相關(guān)課程、舉辦心理健康講座等措施提高大學(xué)生的心理健康水平。

參 考 文 獻(xiàn)

[1魏鵬程.大學(xué)新生SCL90因子分析及其對(duì)自殺意念的影響[J].長(zhǎng)沙鐵道學(xué)院學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2014,15(2):106107.

[2ZHANG J,QI Q,DELPRINO R P.Psychological health among Chinese college students:a rural/urban comparison[J].J Child Adolesc Ment Health,2017,29(2):179186.

[3SANDERSON B,BREWER M.What do we know about student resilience in health professional education?A scoping review of the literature[J].Nurse Educ Today,2017,58:6571.

[4丁慧思,韓娟,張敏莉,等.青少年抑郁癥狀與兒童期創(chuàng)傷、心理彈性的關(guān)系[J].中國(guó)心理衛(wèi)生雜志,2017,31(10):798802.

[5王明明,周婷,趙倩倩.大學(xué)生人際信任與心理健康之間變量關(guān)系研究[J].黑龍江教育學(xué)院學(xué)報(bào),2018,37(11):9497.

[6胡月琴,甘怡群.青少年心理韌性量表的編制和效度驗(yàn)證[J].心理學(xué)報(bào),2008,40(8):902912.

[7胡啟權(quán).不同強(qiáng)度體育鍛煉對(duì)提升高校學(xué)生心理健康和心理韌性的效果評(píng)價(jià)[J].中國(guó)學(xué)校衛(wèi)生,2019,40(1):8385.

[8金鑫,李巖梅,李小舒,等.網(wǎng)絡(luò)社交態(tài)度、網(wǎng)絡(luò)信任、人際信任與社交焦慮、孤獨(dú)感之間的關(guān)系[J].中國(guó)臨床心理學(xué)雜志,2017,25(1):185187.

[9戴曉陽(yáng).常用心理評(píng)估量表手冊(cè)(修訂版)[M].2版.北京:人民軍醫(yī)出版社,2015:2733.

[10李妮娜,李杰,周曉娜,等.醫(yī)學(xué)生心理韌性及其影響因素研究[J].中國(guó)預(yù)防醫(yī)學(xué)雜志,2011,12(10):878880.

[11吳素景,鄒增麗.心理韌性視角下醫(yī)學(xué)生的幸福感研究[J].教育教學(xué)論壇,2019(9):7374.

[12HOUPY J C,LEE W W,WOODRUFF J N,et al.Medical student resilience and stressful clinical events during clinical training[J].Med Educ Online,2017,22(1):1320187.

[13房富利,劉繼文,張晨. 不同少數(shù)民族女大學(xué)生心理健康現(xiàn)狀調(diào)查分析[J]. 新疆醫(yī)科大學(xué)學(xué)報(bào),2015,38(7):900902.

[14高云鵬,艾克熱木·艾爾肯,王雪. 少數(shù)民族大學(xué)生心理健康狀況研究——以北京郵電大學(xué)少數(shù)民族大學(xué)生為例[J]. 北京郵電大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2013,15(3):9298.

[15魏曉波,馬海林,高蕾,等. 西藏高校藏族新生2008-2014年心理健康狀況分析[J]. 中國(guó)學(xué)校衛(wèi)生,2017,38(2):231234.

[16PINQUART M. Moderating effects of dispositional resilience on associations between hassles and psychological distress[J]. Journal of Applied Developmental Psychology,2009, 30(1):5360.

[17ZHANG X,HUANG P F,LI B Q,et al.The influence of interpersonal relationships on school adaptation among Chinese university students during COVID19 control period:Multiple mediating roles of social support and resilience[J].J Affect Disord,2021,285:97104.

[18仇芳芳,江玲,陳小立,等.杭州市大學(xué)生心理韌性與心理健康的相關(guān)性分析[J].中國(guó)學(xué)校衛(wèi)生,2016,37(11):16641665.

[19歐陽(yáng)樂(lè),張秀軍,王麗雅,等.大學(xué)生心理韌性與生活滿(mǎn)意度的關(guān)系[J].中國(guó)學(xué)校衛(wèi)生,2017,38(4):554557.

[20PENG L,ZHANG J,LI M,et al.Negative life events and mental health of Chinese medical students:the effect of resilience,personality and social support[J].Psychiatry Res,2012,196(1):138141.

[21辛自強(qiáng),周正.大學(xué)生人際信任變遷的橫斷歷史研究[J].心理科學(xué)進(jìn)展,2012,20(3):344353.

[22LIU Y,SHEN W Q.Perching birds or scattered streams:a study of how trust affects civic engagement among university students in contemporary China[J].High Educ,2021,81(3):421436.

[23銀星嚴(yán).大學(xué)生心理健康狀況與對(duì)策:以廣西6所高校為例[J].產(chǎn)業(yè)與科技論壇,2018,17(19):136138.

[24DAS S,ECHAMBADI R,MCCARDLE M,et al.The effect of interpersonal trust,need for cognition,and social loneliness on shopping,information seeking and surfing on the web[J].Mark Lett,2003,14(3):185202.

(收稿日期:2021-03-14 修回日期:2021-06-11)

(編輯:梁明佩)