古琴非遺傳承在基礎音樂教育中的實驗探索

【摘要】本文以“鄧莉古琴特色藝教工作室”為例,闡述開展古琴教師團隊建設、創新古琴課堂教學模式、開發系列課程資源、傳播古琴文化的具體做法,以及取得的教育教學成果,以推進教學實驗與課程開發。

【關鍵詞】古琴 非遺傳承 教學團隊 課程資源 教學模式

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2021)21-0142-02

古琴是中國最古老的絲弦樂器之一,承載了中國三千多年的歷史文化。2003年古琴被聯合國教科文組織列入人類口頭非物質文化遺產名錄。然而,因古琴其音量小、記譜困難、歷史斷層等原因,現在古琴技藝處于瀕臨失傳的境地。挽救古琴非遺,刻不容緩。

在中小學開設古琴等傳統文化藝術課,對提高學生音樂文化修養、豐富情感體驗及尊重民族藝術文化、樹立愛國主義的情感價值觀具有重要作用。廣西是少數民族較集中的地區,后發展欠發達特征明顯,教育條件相對落后,中小學校的傳統文化藝術教育基礎條件比較薄弱,師資力量欠缺,普及度較差;又因古琴受眾面小、歷史斷層等原因造成古琴技藝傳承不足,古琴技藝傳承大師人才奇缺;部分音樂教師受傳統教學思維的制約,還固守傳統保守的教育模式,古琴等傳統文化藝術課教學效果不佳等。為更好傳承古琴等傳統文化技藝,推動少數民族地區音樂基礎教育的改革與發展,更好地實現文化育人的目標,2018年10月南寧市教育局批準南寧市第二中學成立“鄧莉古琴特色藝教”工作室。借此機會,工作室在南寧二中率先開設古琴選修課進行教學,并開展課外社團教學等系列改革創新的實驗探索與開發實踐,取得了顯著的教學成果,同時,將項目成功做法和優秀經驗推廣輻射到南寧市其他中小學,推動古琴文化的教學創新和古琴技藝的有效傳承。下面以“鄧莉古琴特色藝教”工作室為例,談一談古琴教學的創新實驗與探索。

一、以工作室為中心,遴選和培養一支對古琴文化傳承有濃厚興趣的基礎音樂教研團隊,推動工作成員的專業成長

2018年,在南寧市第二中學率先成立了南寧市中小學個人古琴特色藝教工作室,實現了古琴教學中小學專業教師隊伍從無到有的突破。以“鄧莉特色藝教工作室”成立為契機,在教育局和南寧二中的大力支持下,工作室認真遴選、招聘研修學員,一批具備中級及以上職稱、大學本科及以上學歷,具有良好的師德修養、比較扎實的理論基礎和業務功底,較強的教育教學和科研工作能力的骨干教師,以及若干個在教育教學工作中已經嶄露頭角的教學新秀集聚一起,開展古琴學習與交流活動。

項目團隊為每一個成員制訂了階段性的成長目標,第一年,要對古琴器樂演奏技巧有深入研究,對課堂教學有獨特看法,不僅能獨立上出高質量的課,而且具備指導他人上好課的能力,享有學科發言權。第二年,能獨立承擔或參與課題研究工作,撰寫高質量的論文,并在區、市級以上刊物發表。第三年,成為區、市級以上的骨干教師。工作室成立三年來,團隊推動成員系統學習學科理論與課程改革理論,開展各種讀書活動,使各位成員從古琴教育的入門者成長為古琴教育的愛好者、推廣者。在具體的學習與培訓過程中,工作室要求各成員做好讀書筆記并定期在工作室網絡平臺展示學習所得,交流心得體會等。培訓老師深入工作成員的課堂教學中,定期隨堂聽工作室成員的課,并針對課堂教學中的問題進行深入研討,糾正錯誤,彌補不足;帶領成員參加各級教研活動和各級各類教育教學比賽,并承擔各級音樂學科的培訓等,推動工作室成員成長為古琴課堂教學名師;推動工作室成員參與工作室確定的科研課題,做好課題的計劃與研究過程的記錄、整理、交流、反思、總結等,以期成長為古琴教育科研的骨干力量。工作室指導和培養學有專長、術有專攻的教師,促進其專業化發展,使成員形成自己的教育教學風格和教育教學特色。比如,李坤華老師參加全國中小學優秀音樂課比賽,在現場比賽中榮獲展示推廣獎(一等獎);龐艷老師在廣西“一師一優課,一課一名師”活動中榮獲區級“優課”等。

三年來,工作室的成員從最初的單兵作戰,發展到目前擁有教師13人的團隊。其中,具備高級職稱教師2人、中級職稱教師9人,大學本科學歷9人,學科帶頭人1人,骨干教師8人,平均年齡39歲,這些成員都是來自南寧市各中小學的音樂教師隊伍。工作室通過建設教師團隊,加強師資隊伍專業培訓,提高了教師的專業素質和教學水平,解決了古琴文化藝術傳承的師資人力不足的問題,為教學提供人才保障,并實現人力資源共享。總體而言,在項目的統籌下,依托古琴特色工作室,建立了一個聯系南寧市各中小學音樂教師的網絡,構建了古琴教學研討交流平臺,形成全市一盤棋的古琴技藝教學與傳承局面。

二、建設古琴演奏教學資源庫,形成了一批適合中小學生成長規律和體現各民族共融的教學資源

古琴教學資源嚴重缺乏是制約古琴非遺文化傳承和教學效果提高的瓶頸。工作室成立以來,工作室將廣西少數民族民間音樂的特點融合到古琴音樂創作中,創作了《山歌好比春江水》《檳榔樹下搖網床》等極富壯族、京族特色的古琴樂曲。將古琴藝術融入廣西少數民族的音樂藝術中,開發了有廣西民族特色的古琴音樂資源,根據廣受大家歡迎且耳熟能詳的傳統曲目《流水》《梅花三弄》和現代流行曲目《半山聽雨》《大魚海棠》等經典譜寫古琴樂譜。這些曲目更加符合青少年成長的心理和規律,使學生在品味中培養學習古琴的興趣。

工作室為了更好提升教學的創新效果,團隊開發了《古琴》選修課,并制定課程說明(標準)及學生考核評價標準,拍攝了古琴演奏技法小視頻,研發、設計了《高山流水志家國》等教學案例,在空中音樂課堂聯合展播古琴微課《高山流水的前世今生》。結合古琴樂器的特點和工作室目標,工作室開展網絡教學研究和課程教學研討,使不同學校的教師有了定期交流的平臺,實現了優質教育教學資源的共享,解決了少數民族地區中小學古琴教學資源不足的問題。工作室還組織教師集體備課,研究教學教案,收集南寧市各中小學音樂教師優質課視頻和教案,整理受學生歡迎度較高的教學視頻等,建立了一個能滿足中小學學生需求的古琴演奏教學資源庫。

在設施設備上,2016年投入約30萬元的經費,重新裝修舞蹈練功房并和音樂綜合教室(共3間)一起裝上空調,調撥和購置了一臺鋼琴、十五臺古琴(配琴桌)等樂器。2017年,學校配置了專業的古琴教室。

三、創新古琴技藝教學方法,建立開放式的古琴教學模式

項目實施以來,南寧市第二中學抓住了“文化遺產進校園”這一機遇,穩步推進古琴傳統音樂選修課的開設和發展,打造特色校本課程,走出了一條具有本校特色的音樂課改新路。工作室將現代信息技術與教學方法相融合,傳授古琴技藝,傳播古琴非遺文化;利用視頻教學、空中課堂等新型教學載體,通過豐富多彩的教學形式和教學手段,滿足不同學校、不同學生的需求。工作室建立開放式的古琴教學模式,利用公開課、專題講座、空中課堂、現場指導等形式,有目的、有計劃、有步驟地傳授古琴技藝與教學方法,引導受眾欣賞古琴演繹,幫助中小學音樂教師掌握這一種古老而又新鮮的器樂教學技能。從2014年開始,工作室定期舉辦“把遺產交給未來——古琴進校園”音樂會。到目前為止,已經舉辦了六屆,參加音樂會的人數累計2000多人次,有力地推進了古琴文化傳承與傳播,促進了古琴演奏和教學的研究與實踐,推動師生對古琴這一非物質文化遺產的學習。

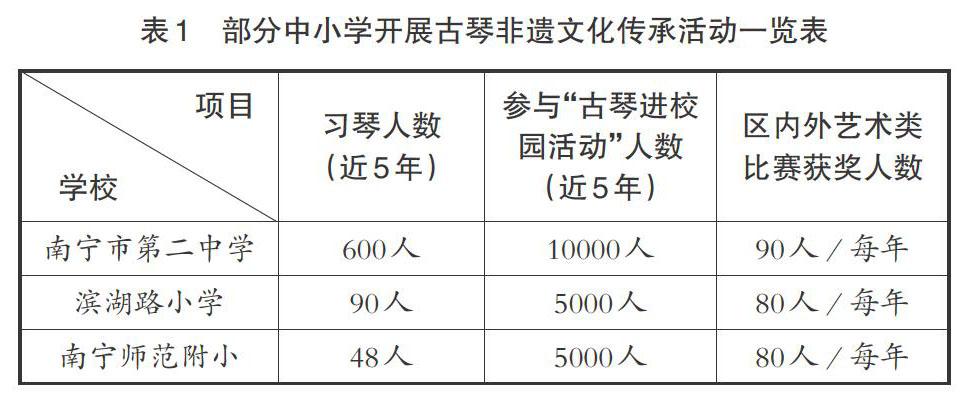

同時,工作室還開展各項對外交流活動,先后接待了臺北教育運動參訪團、美國西萊頓中學生交流團等團體,為來賓介紹了古琴文化。學校定期舉辦“古琴非遺進校園”活動,聘請廣西民族管弦樂學會古琴專業委員會為南寧二中古琴社的校外指導單位,并不時舉辦古琴音樂賞析會。南寧二中敷文古琴社被授予“廣西民族管弦樂學會古琴專業委員會教學基地”稱號。以南寧二中為例,近5年來,選修古琴文化與演奏選修課的學生有600多人次,參與了解古琴非遺文化的有10000多人次。每年通過考級和獲得各種藝術節獎項的學生有90多人次。通過接觸古琴傳統文化,學生積累了知識、錘煉了品格。比如,2016年高考廣西文科第一名的南寧二中的張習書同學是敷文琴社的學生,最近深受大眾好評的歌曲《芒種》的演唱者趙方婧也是敷文琴社的學生。這些學生都是得益于工作室的古琴教學。近5年來,南寧市部分學校也在古琴教學、教育工作中取得了突出的成果。南寧市部分學校開展古琴非遺文化傳承活動及取得的成就如表1所示。

項目實施以來,依托古琴工作室,課題組率先成立了南寧市中小學個人古琴特色藝教工作室,實現了古琴教學中小學專業教師隊伍從無到有和從小到大的突破。通過開放教師資源,以工作室為統領,協同各中小學校音樂骨干教師共同育人,在古琴文化教學中立德樹人;通過組織教師集體備課研究教學教案、收集南寧市各中小學音樂教師優質課視頻和教案、整理受學生歡迎度較高的教學視頻等方式,建立了能滿足中小學生需要的古琴演奏教學資源庫,實現了優質教育教學資源的共建共享,解決了少數民族地區中小學古琴教學資源不足的問題;通過視頻教學、空中課堂、網絡教學等新型教學載體,豐富多彩的教學形式和教學手段,滿足不同學校、不同學生的需求,解決了古琴藝術受眾面小的問題,更好地適應疫情防控常態化下的教學要求;更為重要的是,古琴特色藝教工作室把教學改革成果輻射到了南寧市十所中小學校,改變了古琴藝術傳承缺失的局面,有效促進了民族優秀傳統文化的傳承。

(責編 盧建龍)