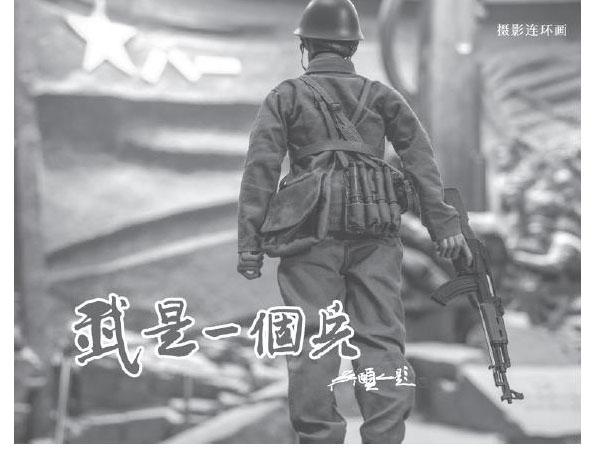

我是一個兵

上海市攝影家協會、上海市靜安區文化和旅游局共同主辦的“光輝百年”主題攝影展中有這樣一組作品——王杰創作的《我是一個兵》攝影連環畫。這組新穎的攝影作品用連環畫的形式串聯出一個精彩的紅色歷史故事,具有很強的可讀性和觀賞性。

以下是他的自述——

2019年,正是上海解放七十周年,我無意間接觸到了“兵人”(1/6玩偶)。“兵人”是年輕人喜歡玩的玩偶,比較新潮。雖然比較小眾,但是它的形象可愛、逼真,可以借物抒情,具有很大的想象空間和攝影創作潛力。于是我將“兵人”作為創作模特,以場景再現的表現方法,創作了一組《戰上海》攝影專題(12張),展示中國人民解放軍解放上海的過程。作品參加了上海市攝影家協會舉辦的展覽,反響特別好。

適逢中國共產黨成立一百周年,我帶著“兵人”走訪了南昌起義、遵義會議、延安等革命根據地。我讓兵人擔任“演員”,將其置入各個紅色歷史紀念地,運用攝影組圖與連環畫的形式,展現中國人民軍隊從無到有、從小到壯大的百年發展歷程。我父輩曾是抗戰老兵,我自己也當過兵,這部題為《我是一個兵》的攝影連環畫,其實也了卻了我們內心的軍人情結。

《我是一個兵》攝影連環畫采用當代視覺語言中“場景再現”的表現手法,將歷史與現實相結合,時間與空間相呼應合,人物(兵人)與環境(特別是場景、光影等元素)互相協調,以強化《我是一個兵》的主題思想。

從表現形式上看,這部作品屬于專題攝影。專題攝影的編輯必須符合客觀規律和故事邏輯,必須能夠完整交代主題內容,讓讀者看得懂、看得清、能理解、有感悟。其實,專題攝影對攝影人來說,是一次綜合性的創作鍛煉和實踐體驗。如何確定主題思想、如何運用場景、如何現場拍攝、圖片如何編輯和文字如何組織等,在進行藝術創作時都要通盤考慮。《我是一個兵》攝影連環畫采用以時間為線索的編輯思路,按照歷史事件的時間順序展開故事情節,共分七個部分:“誕生”“反圍剿”“抗戰”“戰上海”“新生”“保衛家園”和“走向未來”。

在創作過程中,我一人猶如一個“劇組”,集編劇、導演、攝影、后期等各工種于一身,場景的選擇、人物的造型、現場的調配、拍攝的角度、光影的運用等都要親力親為,后期圖片處理、文字寫作等也都由我完成。

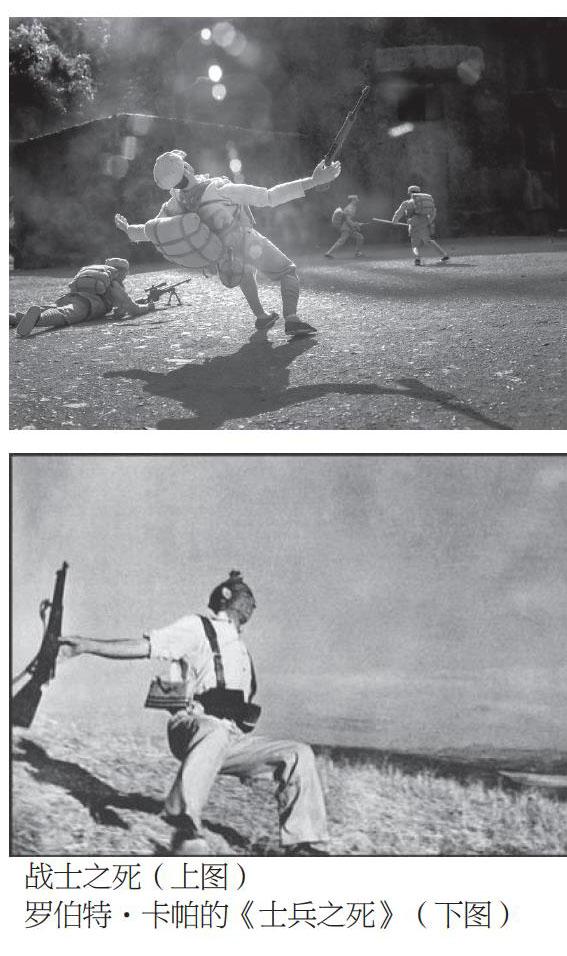

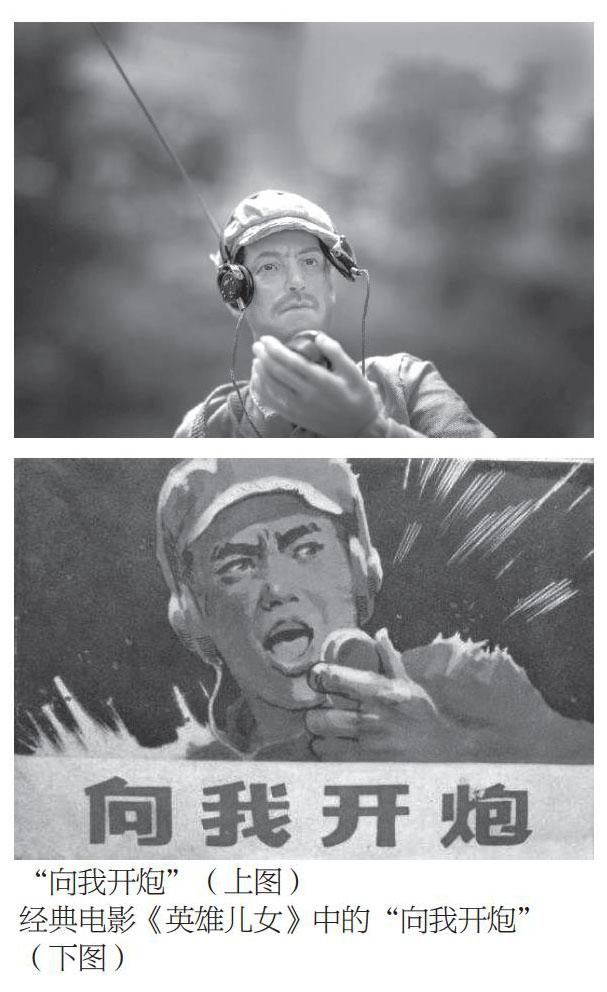

在這部攝影連環畫中,我也試圖用圖像語言,向一些經典攝影作品“致敬”。如:著名攝影師羅伯特·卡帕的《士兵之死》,經典電影《英雄兒女》中的“向我開炮”等,這些經典畫面都應用到了我的創作之中。

之所以采用攝影連環畫的形式,是受到了童年時代“小人書”的影響。我心里也有“小人書”情結。小人書通俗易懂、寓教于樂,可現在的孩子卻已漸漸遠離了小人書。作品采用連環畫樣式,就是將曾經失去的記憶拉回來,告訴現在的孩子,手機之外,還有閱讀的樂趣。

對我來說,創作本身就是快樂。我享受拍攝的過程和出作品的喜悅。露天街頭拍攝確實很辛苦,雖然人曬黑了,但心情愉悅了,我很享受這些過程。

在街頭拍攝時,時常會引來好奇的路人。他們不但駐足圍觀,有時也會提出合理化建議,槍如何拿,人如何站,不同時代衣服的變化等。甚至有好奇的玩童不管三七二十一搶奪正在拍攝的“兵人”,還有的大人以為我是擺地攤的商販,想出錢購買。

大時代當出大作品。藝術家要潛心去做藝術,不能脫離生活。攝影創作要以時代為創作題材,貼近社會、走進百姓之中,挖掘生活中的“經典”,運用藝術創作的思維、創新的表現手法和視覺語言,創作出能夠反映時代的攝影精品,拍攝出“記得住、留得下、能傳世”的巨作。這才是藝術發展之路,才能創作出有價值的攝影作品。攝影人應該富有創新和創造能力,不斷推陳出新,拍攝具有自己特色的新作品。

誠然,《我是一個兵》的拍攝中還有很多不足之處和遺憾。比如,在拍攝時受現場環境影響,被周圍人“干擾”而疏忽了不少細節。今后的攝影創作中,還要更加精雕細琢,力求作品盡善盡美。

現在,《我是一個兵》攝影連環畫已經面世,但這并不是這個系列的終點站,接下來,我還將拍攝續集《軍人之戀》和《抗擊疫情》,屆時有待大家指教。

(本文由蔡晴采訪整理)