試論《牡丹亭》的空間敘事

王佳慧

(中國傳媒大學(xué),北京 100024)

《牡丹亭》是對湯顯祖“至情”論淋漓盡致的演繹,其出色的空間敘事是這一場盛大演繹的有力支撐。《牡丹亭》敘事空間多樣,不僅容納著故事情節(jié),也對推進(jìn)敘事進(jìn)程、塑造人物、揭示主旨具有重要作用。

一、敘事空間類型

從劇中人物存在的形式來看,可將《牡丹亭》的空間劃分為人、神、鬼三界。人、神、鬼三界是宏觀的空間呈現(xiàn),《牡丹亭》的戲劇沖突在人與人、人與神、人與鬼之間展開。人界是劇中杜麗娘、柳夢梅、杜寶等人物的存在基礎(chǔ);神界中的主要人物是《驚夢》中出現(xiàn)的南安府后花園花神,專職惜玉憐香之事。她的出現(xiàn)是為了保護(hù)杜麗娘,令其歡度云雨,為兩位主人公締造一場天定姻緣;鬼界中的主要人物是胡判官及死后以鬼魂形式存在的杜麗娘,這一空間的設(shè)置是《冥判》《魂游》《幽媾》等情節(jié)形成的基礎(chǔ)。人、神、鬼三界的設(shè)置為劇中為故事衍生提供基本的框架,使其合理存在。

從人物生存的具體區(qū)域來看,《牡丹亭》的敘事空間可劃分為城市空間與家園空間。城市空間是劇中人物的地理標(biāo)志,是他們活動軌跡的展現(xiàn),劇中主要出現(xiàn)的城市空間為廣州、南安、臨安、揚州、淮安;家園空間是指人物具體的生活環(huán)境及活動空間,如杜府、陰司、宮殿等。值得注意的是,杜府之中的后花園,是杜麗娘感悟青春、遇見愛情、尋找愛情至失去生命的場所,是她一切故事的因果,是她生命中的中心。這一空間與其他部分彼此間有著內(nèi)在品質(zhì)上的差別,成為一種“神圣空間”。在討論后花園這一空間時,應(yīng)與杜府的其他部分有所區(qū)分。城市空間、家園空間的切換與人的行為相結(jié)合,對人物塑造、情節(jié)演進(jìn)產(chǎn)生作用。

二、空間變易與敘事進(jìn)程

空間是故事發(fā)生的地點和敘事必不可少的場景,通過利用空間,也可以來表現(xiàn)時間,表現(xiàn)小說的結(jié)構(gòu),甚至推動整個敘事進(jìn)程。一方面,空間容納著故事情節(jié);另一方面,空間的切換對于推動故事情節(jié)也有著極為重要的作用。

在杜府這個家園空間之中,閨房是杜麗娘主動進(jìn)行自我隔絕的場所,后堂、書房是接受父母與老師訓(xùn)誡、教育之處,被動地接受倫理道德教化。只有后花園,才是她真正解放精神、獲得自由的場地。《驚夢》一出,杜麗娘由閨房踏入后花園,《牡丹亭》的主線故事才真正得以展開。而在她離開花園,試圖“尋夢”而不成后,杜麗娘剛剛蘇醒的精神與青春活力迅速進(jìn)入了衰敗,直至生命的終結(jié)。由人界進(jìn)入鬼界,這是本劇的第二大轉(zhuǎn)折。杜麗娘在人間絕望而死去,在鬼界反而得以一訴癡情,獲得了再生與自由的機會,“使人一見已處絕望之畫面,忽然打開,手段最高”《牡丹亭》中人物在不同城市空間之中的轉(zhuǎn)移則為劇情發(fā)展上的巧合提供了可能性。如在《移鎮(zhèn)》一出中,杜寶于揚州臨危受命,趕赴淮安。途中又接旨意,只得改投陸路,與老妻分別,囑咐她徑走臨安,這才有了后文《遇母》一出,杜麗娘與母親在臨安相認(rèn)的情節(jié)。

三、空間與人物塑造

《牡丹亭》中的空間描寫有著充分的敘事表現(xiàn)力,這種精妙的描寫是為了表現(xiàn)人物而存在的,其中對后花園的描寫尤為突出。湯顯祖對其極盡渲染,杜麗娘的入園過程也顯得極為莊重。她先是吩咐春香通知花郎打掃園林,之后將自己細(xì)細(xì)裝扮,這才步入園中,為園中美景春色所震撼,然而“姹紫嫣紅開遍”,終將要“付予斷井頹垣”。人在空間里最能呈現(xiàn)其生存的狀貌與意義,花園的美,實際上也是映襯杜麗娘之美,然而兩者都被掩蓋、禁錮住,不為人所知。杜麗娘對于美景易逝的慨嘆也是對自己青春平白流逝的哀傷,空間與人處處關(guān)合。

在對空間進(jìn)行描寫以表現(xiàn)人物的同時,《牡丹亭》還注意通過人物在不同空間的切換,逐步揭露人物的不同特性。杜麗娘的形象正是在她由閨房進(jìn)入后花園之后產(chǎn)生了轉(zhuǎn)變。此前她的形象是封建社會下正統(tǒng)的閨閣女兒形象,孝順父母,尊敬師長,不輕易邁出閨門,日常活動由讀書和女紅組成,對老師的講述雖有異議卻不加爭辯。在進(jìn)入后花園之后,她壓抑已久的情思及對美的渴望迅速爆發(fā),一改之前的唯唯諾諾,執(zhí)著勇敢地追求愛情與自由。

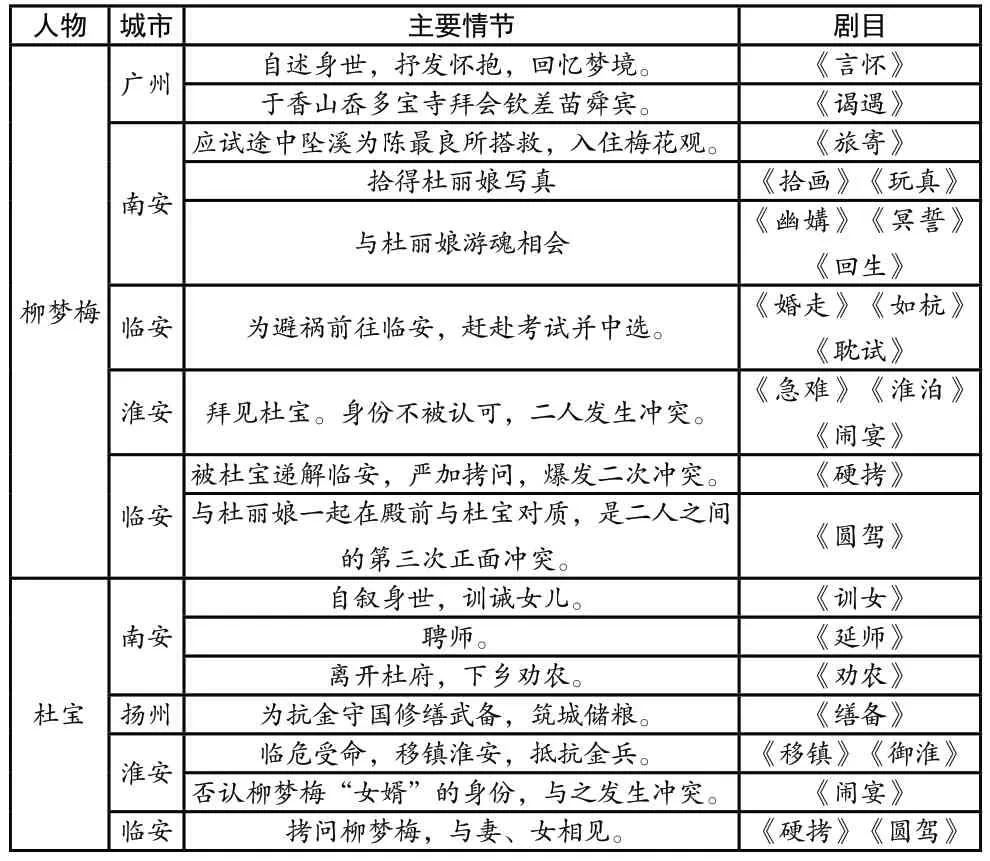

除杜麗娘之外,柳夢梅、杜寶這兩個主要人物的形象也具有立體性,城市空間的轉(zhuǎn)換對這兩個人物的形象塑造有極為重要的作用。筆者將柳夢梅和杜寶的在不同城市空間的主要活動整理如下:

表1 柳夢梅、杜寶活動軌跡

如上表所示,柳夢梅與杜寶二人的形象隨著城市空間的切換產(chǎn)生了極大的變化,并逐漸豐富。就柳夢梅而言,在廣州之時,他呈現(xiàn)出來的是一位滿懷抱負(fù),生活雖清貧卻也不改其樂的青年才俊形象;當(dāng)他來到南安,入住梅花觀拾得杜麗娘畫像后,“癡”的色彩便濃重起來。他對著畫像心生愛慕,不分晝夜地玩、拜、叫、贊。杜麗娘交代了自己已是幽魂的事實之后,柳夢梅雖然也十分吃驚,但真情還是戰(zhàn)勝了恐懼,并答應(yīng)杜麗娘幫助她重返陽間,為之奔波,表現(xiàn)出他對愛情的至誠;為避禍奔赴臨安,雖然錯過了考試的期限,仍憑借著自身的出色才華獨占鰲頭;杜麗娘心系父母安危,托柳夢梅前往淮揚打探消息,他也毅然答應(yīng),一路奔波,除途中磨難之外,還在淮安、臨安與杜寶爆發(fā)了激烈的沖突,面對拷打也不曾屈服,突出表現(xiàn)了他的堅毅、勇敢、不肯屈服。再觀杜寶,在南安之時,杜寶主要呈現(xiàn)的是一位傳統(tǒng)的古板父親形象。他慨嘆自己沒有兒子,對女兒嚴(yán)加要求,杜麗娘偶爾閑眠就遭到訓(xùn)斥,敦促她讀書知禮。離開杜府下鄉(xiāng)勸農(nóng)之時方顯現(xiàn)出勤政愛民的一面;在戰(zhàn)事愈演愈烈之時,杜寶前往揚州,后又到達(dá)淮安,奔波于抗金戰(zhàn)場。他為抗敵修繕武備,筑城儲糧,臨危受命,忍痛與老妻分離。這一階段的杜寶形象則是一位高瞻遠(yuǎn)矚、盡忠愛國、視死如歸的護(hù)國重臣;而當(dāng)他回到臨安,面對死而復(fù)生的杜麗娘之時,對她的百般解釋置之不理,認(rèn)為她是花妖狐媚所化,甚至向皇帝諫言“向金階一打,立現(xiàn)妖魔”,固執(zhí)心狠又一覽無余。總之,杜寶與柳夢梅二人的形象是隨著城市空間的不斷切換而漸漸豐滿起來的。

四、空間沖突與主旨揭示

《牡丹亭》中的空間形式多樣,而在不同的敘事空間融合、碰撞下,必然會產(chǎn)生空間沖突。空間沖突中潛藏著價值的沖突、制度的沖突,甚至文化的沖突,對于揭示作品主旨有重要作用。

《牡丹亭》中重要的空間沖突主要有三種。首先是后花園與外界的沖突。杜麗娘之前從未踏足過后花園,后花園在這里是與其他空間隔絕的。而除了夢中的柳夢梅之外,杜麗娘生前,在現(xiàn)實中與他人在精神上也是相對隔絕的。陳最良以毛詩大義教導(dǎo)她,她心中所想是兒女之情;杜寶只知敦促她學(xué)習(xí)詩文、女紅,卻從未試圖了解過她的精神世界。杜母雖心疼女兒,但也不曾給予實際的支持與鼓勵。后花園對杜麗娘而言是一個可以盡情張揚情與欲的場所,這是與外界的社會倫理秩序相沖突的,“女性在主動逾越空間的同時,也逾越了道德禮法。而這種對立沖突,實際也是“情”與“理”的沖突。

其次,人界與鬼界在本質(zhì)上也是對立的,即生與死的對立。然而杜麗娘卻在人間備受壓迫,死后化為鬼魂反而獲得自由乃至新生的權(quán)利。做鬼之時,她敢于與判官抗?fàn)帲杂勺非髳矍椋c柳夢梅山盟海誓。然而回生之后,又必須遵循世間禮法,“鬼可虛情,人須實禮”,尋求正統(tǒng)禮教的認(rèn)可。杜麗娘在人界、鬼界的生存狀態(tài)又構(gòu)成了強烈的反差,正是透過這種反差,表達(dá)了作者對封建禮教的強烈批判。

最后,陰司與宮殿這兩個空間相互照應(yīng),卻也構(gòu)成對立。由《冥判》一出可以看出,陰司的統(tǒng)治制度與現(xiàn)實政治并無兩樣,同樣是“金州判、銀府判、銅司判、鐵院判”,行政級別越低,越敢放手敲詐,貪贓致富。胡判官審案看似有理,實則糊涂至極,敷衍了事,也是對人間官場的實情揭露。因此,陰司這一鬼界的政治中心,實與人界政治中心之宮殿相互照應(yīng)。另一方面,依照常理,與富麗堂皇的宮殿相比,陰司幽暗昏昧,本應(yīng)更令人懼怕。然而在杜麗娘眼中,則是“似這般猙獰漢,叫喳喳。在閻浮殿見了些青面獠牙,也不似今番怕”,這種反差無疑是作者有意對當(dāng)時的黑暗官場做出的有力抨擊。

五、結(jié)語

綜上所述,《牡丹亭》中人、神、鬼三界以及城市空間、家園空間相互支撐,形成了一個綜合、多維的敘事空間。三者在功能上雖各有側(cè)重,但也共同作用于推動敘事進(jìn)程、塑造人物形象,并在相互碰撞中形成空間沖突,以揭示作品崇尚真情、以情抗理、批判封建禮教與現(xiàn)實政治的思想主旨。考查湯顯祖在敘事空間上的巧妙安排,對我們感悟《牡丹亭》的藝術(shù)魅力與思想內(nèi)涵具有重要意義。