氯丙嗪片與氨磺必利片對精神分裂癥患者出院后治療依從性、生活質量、日常生活能力康復狀況的影響

謝悅喜,林育波,鄭聞華

汕頭市第四人民醫院精神科,廣東汕頭 515000

精神分裂癥是一種由于患者思維、情緒及感知能力受到損傷,導致認知功能和心理活動產生障礙的精神疾病。其癥狀主要包括陰性癥狀和陽性癥狀,陰性癥狀表現為言語匱乏、情感遲鈍無波瀾、社交能力下降、興趣缺失及意志力消退等,陽性癥狀表現為幻覺、妄想、思維混亂、胡言亂語、行為異常及過激行為[1-2]。該病多發生于青壯年人群,且發病年齡一般處于15~25歲,男性發病高峰期在20~25歲左右,女性在25歲左右。目前對此病發病病因尚未有確切的定論,部分研究表明,可能與遺傳、胎兒時期腦部受到過損傷或是負責信息傳遞的神經遞質存在異常等因素有關[3]。目前臨床主要以服抗精神類藥物進行治療,其中氯丙嗪為治療的典型藥物,但其腎毒性危害較為顯著,氨磺必利片屬于非典型抗精神病藥物,對于治療此類疾病也有著不錯的療效[4]。因此積極開拓有效的治療方案對改善患者治療效果及預后療效具有積極意義。該研究就氯丙嗪片與氨磺必利片治療該院2017年11月—2019年11月收治的精神分裂癥患者63例出院后治療依從性、生活質量、日常生活能力康復狀況的影響展開分析,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

方便選取該院收治的精神分裂癥患者63例作為研究對象,通過拋硬幣法分為研究組和對照組。研究組31例,其中男16例,女15例;年齡22~48歲,平均(33.28±2.31)歲;病程2~6年,平均(3.31±0.36)年。 對照組32例,其中男18例,女14例;年齡24~50歲,平均(34.58±2.47)歲;病程1~7年,平均(4.01±0.26)年。 統計學分析兩組患者的一般資料,差異無統計學意義 (P>0.05),具有可比性。該研究已經倫理委員會批準同意。

納入標準:均符合《中國精神障礙分類與診斷標準(第三版)》[5]關于精神分裂癥的診斷標準;患者及其家屬均簽署知情同意書。

排除標準:處于妊娠、哺乳期的女性患者;未達離院康復標準,仍存在自殺傾向及意識障礙者;合并嚴重器官損傷及惡性腫瘤者。

1.2 方法

對照組患者采取氯丙嗪片 (批準文號:國藥準字H32022161;規格:25 mg)單藥治療,300~400 mg/d,2次/d,口服。研究組患者通過氨磺必利片進行治療,氨磺必利片(批準文號:國藥準字H20113230;規格:0.2 g),400~800 mg/d,2次/d,口服。兩組患者均在出院后持續治療1年,并在出院時、出院6個月及出院12個月對患者進行康復追蹤隨訪,統計分析患者離院后各階段依從性狀態、生活質量及生活功能情況。

1.3 觀察指標

1.3.1 治療依從性 統計分析兩組患者出院時、離院后6、12個月期間治療依從性。依從性評定內容包括:服藥依從性、自知力情況、治療態度及復診情況等。

1.3.2 GQOLI與SSFPI評分 生活質量綜合評定問卷(general qualitg of life inventory,GQOLI)、社會能力功能評定表 (scale of social function of psychosis inpatients,SSFPI)評分,采用GQOLI得分評定患者生活質量情況,累計得分越高,生活質量越好。通過SSFPI得分評價患者生活能力情況,評定標準如下:極嚴重缺陷(0分)、嚴重缺陷(1分)、中度缺陷(2分)、輕度缺陷(3分)及無缺陷(4分),評分越高,恢復效果越佳。

1.4 統計方法

2 結果

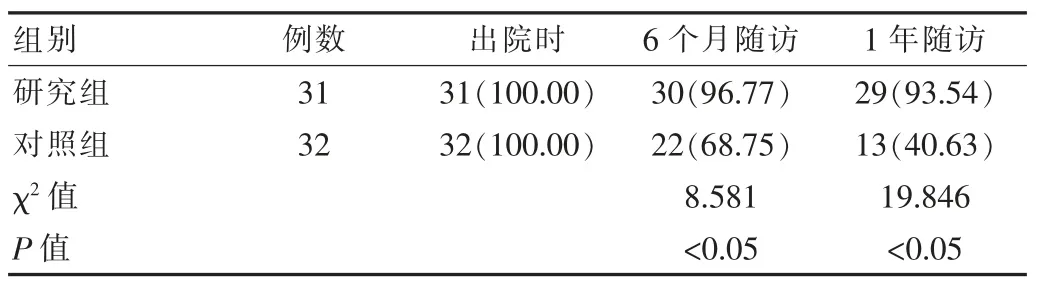

2.1 兩組患者離院后各階段依從性對比

對比兩組患者出院時、離院6個月及離院12個月之后依從性差異。隨著時間的進展,兩組患者依從性均有不同程度降低,對照組較研究組下降幅度明顯較低,12個月后研究組依從率 (93.54%)顯著高于對照組(40.63%),差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者離院后各階段依從性對比[n(%)]

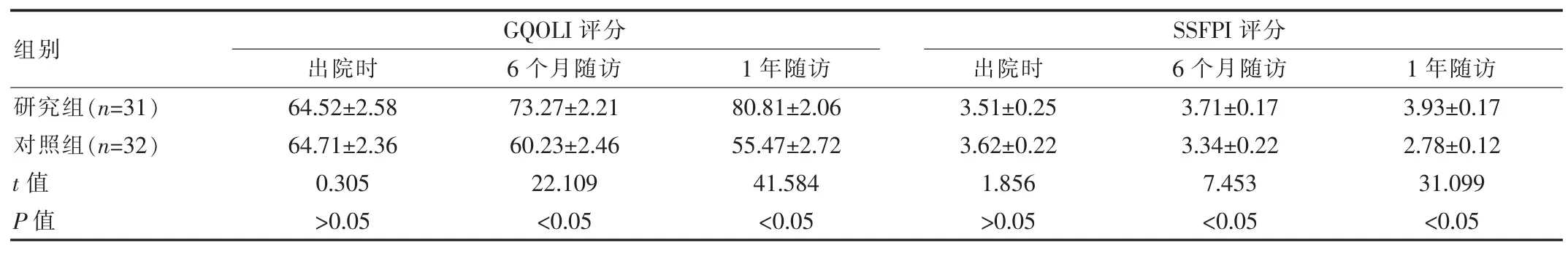

2.2 兩組患者離院后各階段GQOLI、SSEPI評分對比

兩組患者出院當天GQOLI、SSEPI評分差異無統計學意義(P>0.05)。離院后6、12個月,研究組患者GQOLI、SSEPI評分均較出院時明顯提升,對照組GQOLI、SSEPI評分均較出院時明顯降低,且研究組總體評分值高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。表明研究組患者生活質量、日常生活能力提升效果更佳,見表2。

表2 兩組患者離院后各階段GQOLI、SSEPI評分對比[(±s),分]

表2 兩組患者離院后各階段GQOLI、SSEPI評分對比[(±s),分]

組別研究組(n=31)對照組(n=32)t值P值GQOLI評分出院時 6個月隨訪 1年隨訪SSFPI評分出院時 6個月隨訪 1年隨訪64.52±2.58 64.71±2.36 0.305>0.05 73.27±2.21 60.23±2.46 22.109<0.05 80.81±2.06 55.47±2.72 41.584<0.05 3.51±0.25 3.62±0.22 1.856>0.05 3.71±0.17 3.34±0.22 7.453<0.05 3.93±0.17 2.78±0.12 31.099<0.05

3 討論

精神分裂癥的臨床癥狀十分復雜多樣,其發病機制與多巴胺與血清素功能障礙之間聯系密切。現階段臨床對于其發病病因尚不明確,大部分研究者認為與遺傳、患者個體差異、個人心理素質區別及社會環境影響相關[6]。抗精神病類藥物治療此類患者主要是通過調節人體多巴胺功能來達到治療目的,但大多會造成患者腎功能受損,其中氯丙嗪就是典型藥物。氯丙嗪是一種多巴胺D2受體阻滯劑,可有效抑制中樞多巴胺的生成,主要通過情緒思維相關的邊緣系統中的多巴胺受體與α-腎上腺素受體形成拮抗作用,起到鎮靜安定的治療目的,但長期服用氯丙嗪易造成患者膀胱逼尿肌松弛,導致尿失禁[7-9]。目前非典型抗精神類藥物則是通過阻斷中腦-皮質系統和中腦-邊緣系統多巴胺D2受體,進而增強前額葉皮質多巴胺受體功能,達到治療目的。氨磺比利片就是非典型抗精神類藥物的一種,屬于苯甲銨的取代物,可與邊緣系統中的D2和D3多巴胺受體選擇性結合。高劑量的氨磺必利可直接阻斷邊緣系統中部的多巴胺神經元,低劑量可阻斷突觸前D2和D3多巴胺受體,在臨床上主要用于治療已有譫妄、幻覺、認知障礙的癥狀的患者,還可用于急性和慢性精神分裂癥[10]。通常每日服藥劑量不宜超過400 mg,需一次服完。若每日服藥劑量大于400 mg,則分為兩次服用。若為急性期患者,病情發作時推薦劑量為400~800 mg,每日按時服藥,具體的停藥時間需根據個體情況來定,若癥狀情況良好,則可逐漸減低劑量,一般情況下,此類藥物需長期按時服用才能表現較為穩定的控制效果[11]。對比其他典型抗精神病藥物,氨磺必利片治療精神分裂癥療效更佳。已有相關研究顯示,氨磺必利片對于陰性癥狀的治療較氟哌啶醇效果更優,對于治療情感障礙抗抑郁作用不僅優于氟哌啶醇,較利培酮也有顯著優勢[12-14]。該研究中就氯丙嗪片與氨磺必利片治療對精神分裂癥患者出院后各階段治療依從性、生活質量、日常生活能力康復狀況展開探討,結果表明,兩組患者出院時、離院6個月及離院12個月之后依從性差異中,兩組患者離院6月、12個月研究組為96.77%和93.54%,對照組為68.75%和40.63%,兩組較出院時依從性100.00%均有不同程度降低,12個月后研究組依從率93.54%顯著高于對照組40.63%(P<0.05)。同相關研究對比,其數據顯示,研究組患者離院后6、12個月后依從性分別為96.67%、93.33%,對照組為73.33%、66.67%,組間同期對比,研究組依從性明顯優于對照組(P<0.05),與該研究結果一致,證實了氨磺必利片治療患者依從性較好[15-16]。該研究中兩組患者離院后6、12個月,研究組患者GQOLI評分(73.27±2.21)分、(80.81±2.06)分和SSEPI評分(3.71±0.17)分、(3.93±0.17)分均較出院時GQOLI(64.52±2.58)分和SSEPI(3.51±0.25)分明顯提升,對照組GQOLI評分(60.23±2.46)分、(55.47±2.72)分,SSEPI評分(3.34±0.22)分、(2.78±0.12)分均較出院時GQOLI(64.71±2.36)分和SSEPI(3.62±0.22)分明顯降低,組間同期對比,研究組離院后各階段GQOLI評分 (73.27±2.21)分、(80.81±2.06)分,SSEPI評分(3.71±0.17)分、(3.93±0.17) 分均較對照組GQOLI(60.23±2.46) 分、(55.47±2.72)分,SSEPI(3.34±0.22)分、(2.78±0.12)分更高(P<0.05),表明研究組患者生活質量、日常生活能力提升效果顯著。同相關研究成果對比,其研究數據表明,研究組的GQOLI、SSEPI評分出院時與對照組對比差異無統計學意義 (P>0.05),研究組患者離院6、12月后GQOLI評分(73.2±2.2)分、(80.8±2.0)分及SSEPI評分(3.7±0.1)分、(3.9±0.1)分高于對照 組(60.2±2.4)分、(55.4±2.7)分、(3.3±0.2)分、(2.9±0.2)分(P<0.05)[17-18]。該研究數據結果與該學者研究結果一致,均表明了采用氨磺必利片治療精神分裂癥患者可有效改善其預后生活質量,促進其生活功能的恢復,可有效改善患者的相關癥狀,臨床應用價值較高。

綜上所述,氨磺必利片治療對精神分裂癥患者療效顯著,提升了精神分裂癥患者整體的預后療效,可有效控制患者陰性、陽性癥狀,且毒副作用較典型藥物較小,為該類患者的臨床治療開拓了的思路。